多元协同治理:农村生活垃圾网络化治理模式的构建研究

作者: 程运强

摘要 引用网络化治理理论,对农村生活垃圾及网络化治理进行定义的同时阐述农村生活垃圾网络治理所具备的可行性。在治理目标、治理主体、治理机制、治理工具等要素的基础上构建治理目标协调一致、治理主体多元参与、治理机制巩固支撑、治理工具综合运用的农村生活垃圾网络化治理模式。通过建立信息服务平台,构建多地联动治理,强化治理机制等路径对加强农村生活垃圾网络化治理探索。

关键词 多元协同治理;农村生活垃圾;网络治理

中图分类号 F323.22 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)04-0264-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.04.064

Multiple Collaborative Governance: Research on the Construction of Rural Domestic Waste Network Governance Model

CHENG Yun-qiang

(Zhejiang Ocean University,Zhoushan,Zhejiang 316022)

Abstract This paper introduced the network governance theory, defined rural household garbage and network governance, and expounded the feasibility of rural household garbage network governance;on the basis of governance objectives, governance subjects, governance mechanisms, governance tools and other elements,the network governance mode of rural domestic waste was constructed with coordinated objectives, diversified participation of governance subjects, consolidated support of governance mechanism and comprehensive application of governance tools, and the exploration of strengthening the network governance of rural domestic waste was conducted through the establishment of information service platform, the construction of multi-location linkage governance and the strengthening of governance mechanism.

Key words Multiple collaborative governance;Rural domestic waste;Network governance

随着城镇化和工业化的迅速发展,农村生活垃圾产生的污染问题显著增加,不仅对农村生态状况和居民根本生活质量产生威胁,而且在一定程度上制约着我国实现“美丽乡村”建设、推动乡村振兴的步伐。2022年中央一号文件中提出“接续实施农村人居环境整治提升五年行动”“深入实施村庄清洁行动和绿化美化行动”的发展要求,保护与发展生态成为推动乡村振兴的重要引擎和关键目标。《乡村振兴战略规划(2018—2022)》中明确指出要“持续改善农村人居环境,推进农村生活垃圾治理”,治理农村生活垃圾污染已经迫在眉睫[1]。

针对农村生活垃圾的污染整治多位学者进行过研究并提出各种观点,王一竹等[2]认为社会经济发展引发农村生产生活剧变、地方政府重力力度与资金技术不足、农村居民环保意识淡薄、缺乏回收处理设备是农村生活垃圾产生的主要原因。杨希等[3]认为农民生活、生产与城市垃圾转移是农村生活垃圾猛增的直接来源。鞠昌华等[4]认为农村生活垃圾治理过程在管理机制、规划、设施建设、资金、技术、运行方面仍存在问题。范仓海等[5]认为传统的科层治理模式、市场机制治理模式以及自治合作治理模式在结合农村公共治理中存在失灵的盲区,并没有实现最佳的治理效果。由此可见,农村生活垃圾的产生及治理是困难且复杂的,需要依靠制度、技术和治理意愿,将政府、市场(乡村企业)、社会组织与村民等衔接,探索多元协同治理模式。故本文结合农村生活垃圾治理过程中存在的问题,在相关治理中引入网络化治理理论,对农村生活垃圾网络化治理模式进行框架构建,并基于网络治理模式探索巩固生活垃圾网络治理的进路[6]。

1 农村生活垃圾网络化治理的定义及可行性

1.1 农村生活垃圾

农村生活垃圾的定义要从两方面进行归纳,其一,农村是指与城市相对应的以从事农业活动的居民所聚集的区域;其二,根据《中华人民共和国环境保护法》,生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物[7]。所以农村生活垃圾即农村区域居民日常生活中所制造的各种固体废物。农村生活垃圾在组成上范围较大,因地域差异,各地区所产生的农村生活垃圾不尽相同。其中主要包括农作物垃圾、家畜家禽粪便、农药剩余垃圾、农民家居厨余垃圾等,农村生活垃圾的产生涉及每一位村民,其处置不当会对大气、土壤、水质,地区植被等生态环境资源造成破坏,农村生态、农业生产、农民生活等产生负面影响,制约农村地区经济社会发展。

1.2 网络化治理

网络治理最早由斯蒂芬·戈德史密斯和威廉·D·埃格斯在《网络治理: 公共部门的新形态》一书中提出,他们认为网络治理“指一种全新的通过公私部门合作,非营利组织、营利组织等多主题广泛参与提供公共服务的治理模式”[8]。我国学者陈振明[9]认为网络治理是指:“为了实现与增进公共利益 ,政府部门和非政府部门(私营部门、第三部门或公民个人)等众多公共行政主体彼此合作 ,在相互依存的环境中分享权力 ,共同管理公共事务的过程”。网络化治理作为一种多主体协同治理范式,它突破了单主体独立治理的困境,能够更有效地增进公共利益,而逐渐应用于公共管理领域。网络化治理将政府、非政府部门等多元主体进行联系,基于主体的独立利益与整体共同利益制定一致的治理目标,通过协商合理分配责权利,从而构建起彼此支撑,稳定互联的网状结构。网络化治理以网络治理理论和社会资本理论为基础[10]。其具体特征为:一是多元化的治理主体,要求容纳政府、乡镇企业、社会公益组织和村民等,每个主体都承担相应的指责权利;二是互相协作,彼此互联的网状结构,各主体结点之间广泛建立联系,共享知识与信息,实现主体之间的频繁互动,从而保证治理的协作进行。

1.3 农村生活垃圾网络化治理的可行性

农村生活垃圾治理网络所具有的主体多元、信息共享、合作平等、相互促进等优势,能够有效地克服传统政府治理过程中横向治理不协调、政府失灵的弊病,加入多元主体,能够实现良好的公私联合治理,让政府在治理结构中下放权力,转“划桨”为“掌舵”,多主体密切合作,打破政府纵横协调治理中捉襟见肘的局面,多主体的互相监督和互帮互助能够引导村民树立正确的公共意识,迫使政府政策人员从长远的利益出发考虑,解决政府主导治理中的难题。另外有利于打破村民自治意识淡薄,能力与资源不足的局限,提高村民高水平的治理能力,借助其他组织的帮扶和提携,使村民和其他组织建立合作关系,积极利用其他主体的优势,在治理能源、技术上获得提升,真正实现村民垃圾问题在村民自身实现有效治理,达到综合治理的效果,使治理得到进一步的完善。

2 农村生活垃圾网络化治理模式构建

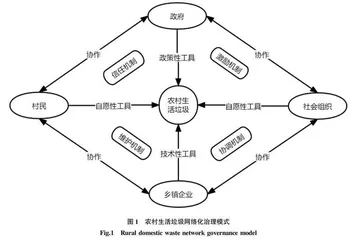

构建农村生活垃圾协同共治的网络化治理模式,能够有效实现各参与主体与系统间的良性互动,针对相关治理问题进行行动。主要可以从治理目标、治理主体、治理机制和治理工具等几个方面入手,各要素的结合保证网络化治理模式的运行。其模式构成见图1。

2.1 治理目标:价值利益的共同取向

农村生活网络化治理模式首先需要确立一个共同的治理目标,治理目标的达成与否标志着治理行动的成败,同时指明了治理行动的方向和治理难度,指导行动主体在治理过程中合理地调配资源、划分周期,区分缓急;农村生活网络化治理目标需要整合各主体的价值偏好,融合各主体利益,进而实现对整体最佳利益的追求。治理目标是各主体构成网状结构的根本凝聚力以及网络化治理模式形成与运行的根本动力。在针对农村生活垃圾治理方面,其主要包括农民生活垃圾治理,农民家养牲畜粪便处理,农业生产农作物废弃物及农药处理等。

2.2 治理主体:协同共治的多元参与 农村生活垃圾网络化治理需要政府、非政府等多元主体的共同参与,治理主体主要包括政府部门、乡镇企业、社会公益组织、农村居民等,各主体之间基于治理机制进行联系与协作,依靠不同治理工具发挥作用,各主体以结点的方式,连接形成多元互动的网状结构(图2)。

2.2.1 政府:主导者。

政府在治理过程中扮演主导角色,倾听其他主体的反馈意见,针对农村生活垃圾污染制定、实施相关政策,进一步分配权责,从繁杂的专治工作中挣脱出来,承担网络治理的监督及维护职责,对其他主体的行动进行监督管控,加强主体之间的良性互动,维系网状治理结构的稳定连接。

2.2.2 企业:支撑者。

乡镇企业作为治理支撑者,在治理技术和治理能力上是最强有力的。乡镇企业在追求经济利益的同时要积极承担公共责任,一方面积极接受政府的管制和社会的监督,改进自觉改进自身生产方式,减少自身对环境产生的污染;另一方面寻求环境治理技术的研发和升级,为其他治理主体提供信息、资源支持,支撑网络治理模式的正常运行。

2.2.3 社会组织:辅助者。

社会环保组织则在治理模式中发挥宣传、辅助作用,农村环保组织主要分为村民志愿组织和外来专业环保组织,秉持利他主义价值取向,致力于环境保护。农村环保组织的非功利性和专业性能够在治理过程中有效发挥帮扶作用,一方面通过广泛宣传促进公民对垃圾危害的了解,提高村民环保意识,带动公民垃圾处理的自觉性;另一方面,通过传授治理知识和方式,扫除村民治理过程中存在的盲区,并通过与企业进行沟通,合作获得更多治理资源,提高农村生活垃圾初步治理的能力[11]。

2.2.4 村民:承担者。

村民既是农村生活垃圾的制造者、受害者,亦是垃圾治理的承担者、受益者[12],是农村生活垃圾网络治理的核心和关键。村民在满足日常生活需求的同时,因为生产方式的滞后和环保意识的相对欠缺,制造了大量生活垃圾后没有进行及时有效的处理,从而造成了环境污染,当污染积累到一定的阈值便反制于村民自身,村民为了维护自身利益便主动承担农村生活垃圾的治理工作。一方面,村民提高自身公共精神,从自身做起,在生活中有意识地减少垃圾的制造和胡乱丢弃,积极参与初始环节治理,通过垃圾分类、垃圾定点投掷等方式在垃圾治理的源头和初步治理中发挥主要作用,另一方面,村民积极与其他主体进行沟通联系,表达治理诉求,依托其他帮助指导,提高自身治理能力。

2.3 治理机制:建立信任、协调、维护、激励机制

网络治理机制是指为实现组织间共同利益的维护和增进,在组织间保障各行为主体行为协调及适应环境变化的规则、手段、方法。农村生活垃圾网络治理模式的有效运行需要构建信任、协调、维护、激励等一系列的治理机制[5]。