双河磨南德水源林自然保护区植被类型调查研究

作者: 刘瑞 党雪芳 李建伟 杨健明 包崇银 杜凡

摘要 采用样线、样地及植被分类等方法,对双河磨南德水源林自然保护区植被类型进行调查研究。结果表明:保护区内植被类型丰富,植被保存较完整,共有6个植被型、9 个植被亚型和 15 个群系,植被水平地带性分布不明显,而垂直地带性分布明显。依据云南植被类型分类系统,分别阐述了滇青冈-黄毛青冈林、滇石栎林,高山栲-元江栲林、旱冬瓜林、云南松林、滇石栎-白穗石栎灌丛、光叶石栎-高山栲灌丛等15个群系的植被类型特征,保护区内物种多样性丰富。

关键词 植被类型;植物区系;分布特征;物种多样性

中图分类号 S759.9 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)06-0100-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.06.024

Investigation and Study on Vegetation Types in Molande Water Source Forest Nature Reserve,Shuanghe

LIU Rui,DANG Xue-fang,LI Jian-wei et al

(Forestry College,Southwest Forestry University,Kunming,Yunnan 650224)

Abstract The vegetation types of Molande Water Source Forest Nature Reserve in Shuanghe were investigated by using the methods of transect,plot and vegetation classification. The results show that there are abundant vegetation types and complete vegetation preservation in the reserve. There are 6 vegetation types,9 vegetation subtypes and 15 formations. The horizontal zonal distribution of vegetation is not obvious,but the vertical zonal distribution is obvious. According to the classification system of vegetation types in Yunnan, the forests of Cyclobalanopsis glauca and Cyclobalanopsis glauca; Quercus yunnanensis forest; Castanopsis kawakamii forest and Castanopsis kawakamii forest in Yuanjiang; Dry white gourd forest; Yunnan pine forest; Quercus yunnanensis and Quercus glauca shrub; with the characteristics of vegetation types such as Quercus glaucaand Castanopsis fargesii shrub were expounded respectively, the reserve is rich in species diversity.

Key words Vegetation type;Flora;Distribution characteristics;Species diversity

植被是一个地区植物群落的总体,是植物在这一地区长期发展的结果,是自然环境重要的组成部分之一,植被研究可以揭示其中的自然发展规律,了解植物群落的特征,认识植物资源,对生物多样性保护和利用及保护生态环境具有重要意义,是重要的基础性研究[1]。双河磨南德水源林自然保护区始建于1990年11月,以车木河等水库及其集水区半湿性常绿阔叶林、云南松林生态系统和生态环境为主要保护对象,属生态系统类别、森林生态系统类型的市级自然保护区。笔者对双河磨南德水源林自然保护区的植被类型进行了调查研究,以期为后续保护区建设和管理、科学研究以及生物多样性保护提供科学依据。

1 研究区概况

双河磨南德水源林自然保护区位于滇中昆明市西南部晋宁区与安宁市交界地区,行政区划上包括晋宁区双河彝族乡和安宁市八街街道办事处南部。地理位置为102°15′40″~102°30′22″E,24°28′25″~24°40′36″N,总面积20 074 hm2。最高点位于西南部八街街道办、双河彝族乡与夕阳彝族乡交汇处保护区边界上的白龙山,海拔2 513.4 m,最低点位于保护区北部,车木河与保护区边界交汇处,车木河水库主坝附近,海拔1 930.0 m,最高点与最低点之相对高度583.4 m[2]。管护目标是通过保护和恢复流域内森林植被,改善农业生态环境,增强水源涵养能力,减少农业污水排放量,保障八街街道办及双河乡生态、环境、资源安全,尤其是安宁市生产和生活用水的安全[3]。

2 研究内容与方法

2.1 线路调查法

为了掌握项目区植物资源、植被水平分布和垂直分布的规律,对双河磨南德水源林自然保护区5个片区开展调查,对每个片区沿沟箐、山脊、阴坡、阳坡等不同生境,逐一进行线路调查。根据磨南德自然保护区的地形地貌特征,选择18条线路,样线总长约48 km。线路调查时,记录各区域的环境类型及植被类型,沿途出现的植物种类和植被类型,采集标本植物,在地形图上勾绘植物群落类型,并拍照记录。

2.2 样方调查法

在线路调查的基础上,根据地形、海拔、坡向、坡位,以及植物群落类型等,按照典型样地的设置原则,采取典型选样方式,设置方形样地,调查不同群落类型的物种组成、结构等,并据此确定磨南德水源林自然保护区植被的群系或群丛等基本类型(单位)。依据不同群落类型植物种类的复杂程度,样地面积会有所差异。常绿阔叶林、针叶林的样方面积设置为400 m2(20 m×20 m),灌草丛样地面积设置为225 m2(15 m×15 m)。在样地调查中,对胸径大于5cm的所有乔木植株进行每木调查,记录种名、胸径、高度、冠幅、坐标等因子,并分层调查乔木、灌木和草本植物。此外,对样地中藤本和附生维管植物的种类及附生高度也进行详细记录。按照典型选样的方法,调查了35个样地。样方调查时,对现场不能确定到种的物种采集标本,带回鉴定。按照植被生态学规范,整理出所调查样地的样方表。

2.3 植被分类方法

按照《云南植被》[1]和《中国植被》[4]关于植被分类的原则和系统,根据调查结果,对保护区现有的各种植被群落进行分类。在划分植被的高级分类单位时,主要采用植被的外貌、形态结构和生态特征划分;在划分植被的中级和低级分类单位时,主要采用植物群落的种类组成、优势种或以狭域分布的标志种为依据。

2.4 其他

调查采用线路与样地调查相结合方法进行,其中,线路调查共选择 18条,做到横向抵达东西,纵向贯穿南北,覆盖各海拔层次、各种生境类型,对植物进行拍照记录,对于现场无法鉴定的种,采集标本后进一步进行鉴定,结合野外照片、样地调查和相关文献资料,划分出保护区不同植被类型。

3 结果与分析

3.1 植被资源

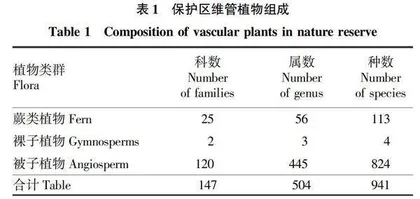

对保护区内蕨类植物、裸子植物和被子植物进行整理与统计。共记录到野生维管植物 147科 504属 941 种,其中,蕨类植物25科56属113种,占总种数的12.01%;裸子植物2科3属4种,仅占总种数的0.42%;被子植物120科445属824种,占总种数的87.57%。被子植物中,双子叶植物101科347属641种,占总种数的68.12%;单子叶植物19科98属183种,占总种数的19.45%(表1)。

3.2 种子植物区系

对种子植物属的分布区类型分析有利于反映调查区域内的自然地理特征及地质历史演变过程[5]。双河磨南德水源林自然保护区共记录到野生种子植物122科448属828种。根据吴征镒[5]对中国种子植物属的分布区类型划分,对保护区内448属划分为13个分布区类型,19个亚型,热带性分布类型(表2中2~7.4)和温带分布类型(表2中8~15)相差不大,分别为200、196属,分别占总属数的44.64%和43.75%。热带分布类型中以泛热带分布属数量最多,有78属,占总属数的17.41%;温带属分布类型中以北温带分布属最多,有69属,占总属数的15.40%;世界分布较少,有52属,仅占总属数的11.61%(表2)。

保护区种子植物属的分布区类型共计32个,其中,泛热带分布类型包括铁苋菜属(Acalypha)、牛膝属(Achyranthes)、下田菊属(Adenostemma)、虾钳菜属(Alternanthera)、马兜铃属(Aristolochia)、羊蹄甲属(Bauhinia)、秋海棠属(Begonia)、苎麻属(Boehmeria)、孔颖草属(Bothriochloa)等。旧世界热带分布类型包括八角枫属(Alangium)、合欢属(Albizia)、毛颖草属(Alloteropsis)、天门冬属(Asparagus)、木豆属(Cajanus)、细柄草属(Capillipedium)、乌蔹莓属(Cayratia)等。热带亚洲至热带非洲分布包括荩草属(Arthraxon)、木耳菜属(Crassocephalum)、蓝耳草属(Cyanotis)、杯苋属(Cyathula)、香茅属(Cymbopogon)、水麻属(Debregeasia)、鱼眼草属(Dichrocephala)、山黑豆属(Dumasia)、蝎子草属(Girardinia)、三七草属(Gynura)等。热带亚洲(印度—马来西亚)分布包括鸡骨常山属(Alstonia)、茶属(Camellia)、唇柱苣苔属(Chirita)、芋属(Colocasia)、青冈属(Cyclobalanopsis)、鳔冠花属(Cystacanthus)、蛇莓属(Duchesnea)、斑叶兰属(Goodyera)、苦荬菜属(Ixeris)等;其他分布区类型均未超过10属。通过对属分布区类型统计结果分析,保护区内属的热带成分与温带成分比为1.02∶1,说明热带成分与温带成分基本持平。

中国特有属6属,占保护区总属数的1.34%,占云南地区中国种子植物特有属的4.8%[6],远低于中国特有属在全国总属中8.5%的比例[7]。

3.3 植被分布特征

3.3.1 水平地带性分布规律。

根据《云南植被》[1]的植被区划,保护区属于 Ⅱ 亚热带常绿阔叶林区域,ⅡA西部(半湿润)常绿阔叶林亚区域,ⅡAii高原亚热带北部常绿阔叶林地带,ⅡAii-1滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区,ⅡAii-1a滇中高原盆谷滇青冈、元江栲林、云南松林亚区。基本特征是云南松林在保护区内广泛分布,青冈林和栎类、栲类所组成的半湿润常绿阔叶林在保护区广泛分布,少部分经砍伐破坏后形成栎类次生灌丛。

3.3.2 垂直地带性分布规律。

结合实地调查,保护区内海拔跨度大,植被垂直分布明显,海拔从低到高,典型的群落分布依次为云南松林(1 920~2 300 m);元江栲、滇青冈群落(1 980~2 440 m);地盘松灌丛(2 010~2 200 m),随着海拔的垂直变化,日照、积温、水分等环境因子的不同而形成了不同的群落,群落之间存在明显区别,但也有相互交叉混交、阴阳坡差别明显的特征。