麦类作物粒色形成机制及基因定位研究进展

作者: 王燕 姚晓华 安立昆 姚有华 白羿雄 吴昆仑

摘要 有色麦类作物的形成是由于籽粒的种皮或糊粉层中积累了花青素,从而导致其籽粒呈现出多种颜色。有色麦类作物中含有丰富的蛋白质、维生素、膳食纤维及矿物微量元素等,兼具抗氧化、延缓衰老、调理肠胃等多方面保健功能。综述了国内外有关学者对于有色麦类作物的主要营养与功能组成成分、植物花青素的合成调控机制以及籽粒颜色基因定位3个方面的相关研究进展,探讨了目前有色麦类作物粒色基因定位过程中存在的问题,展望了有色麦类作物的发展趋势,以期为今后有色麦类作物籽粒颜色的调控机制研究提供理论依据,也为能够筛选有利基因,创制有色麦类新种质提供参考。

关键词 麦类作物;籽粒颜色;花青素;基因定位

中图分类号 S512 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)09-0001-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.09.001

Abstract Coloured wheat crops are formed due to the accumulation of anthocyanins in the seed coat or dextrin layer of the seeds, resulting in a variety of colours in the seeds. Coloured wheat crops are rich in protein, vitamins, dietary fibre and mineral trace elements, and have various health functions such as antioxidant, antiageing, and gastrointestinal care. This paper reviews the progress of research on the main nutritional and functional components of coloured wheat crops, the regulatory mechanism of phycocyanin synthesis and the gene localisation of grain colour, discusses the problems in the gene localisation of coloured wheat crops, and outlooks the development trend of coloured wheat crops. We hope to provide a theoretical basis for future research on the regulatory mechanisms of grain colour in coloured wheat crops, and to provide valuable reference information for the screening of favourable genes and the creation of new and superior coloured wheat germplasm.

Key words Wheat crop;Grain colour;Anthocyanin;Gene targeting

基金项目 国家自然科学基金(31960427);国家大麦产业技术体系项目(CARS-05);国家重点研发项目(2020YFD1001403)。

作者简介 王燕(1996—),女,四川遂宁人,硕士研究生,研究方向:作物遗传育种。

*通信作者,副研究员,硕士生导师,从事青稞遗传育种研究。

随着人民生活水平的日益提高,麦类作物消费向多元化的发展,普通麦类作物已经不能够完全满足人们的生活消费所需。近年来人们越来越多地通过食用全麦类食品来获得健康益处,且诸多研究也关注于谷物组织中植物化学物质的组成、分布和功能特性,使麦类作物的品质改良需要向着更多新方向进行探索和发展。有色麦类作物中富含碳水化合物、多酚、膳食纤维、矿物质及其他营养物质,被认为是一种理想的人类健康食品,因此开发有色麦类作物或许可以作为麦类作物研究的一个新方向[1]。此外,有色麦类作物是珍贵的麦类种质资源,其颜色的呈现与有色麦类作物中富含的天然花色苷类化合物的形成有关[2-3]。目前,较为常见的有色麦类籽粒颜色主要有蓝色、黑色和紫色,它们分别受不同的显性基因的控制[4]。再者,有色麦类作物中含有氨基酸、维生素、天然色素及多种微量矿质元素等多种人体稀缺的营养成分。这些成分目前已被广泛应用于食品工业、生物制药、化妆品等多个领域,具有较大的潜在开发应用前景[5-7],因此进一步开发有色麦类作物的营养资源受到了国内外学者的广泛关注。该研究概述了国内外学者对于有色麦类作物的主要营养和功能组成成分、花青素的合成调控机制及有色麦类作物粒色基因定位等相关研究,旨在为今后更深入地研究有色麦类作物的粒色形成机制和挖掘粒色控制基因提供理论基础。

1 有色麦类作物主要营养和化学组分概述

近年来,有色麦类作物因其具有特殊营养价值和保健功能而备受青睐。有色麦类作物较普通麦类作物而言含有更为丰富的营养成分和化学组分,尤其是花色苷、蛋白质和氨基酸、维生素、膳食纤维、膳食纤维、矿物微量元素等。这些营养组分在食品健康、医疗保健、美容等领域受到了广泛关注。

1.1 花色苷

花色苷是一种天然存在的水溶性色素,它能够促使许多谷物类、水果和蔬菜等呈现出不同颜色[8-9]。花色苷之所以引起人们的兴趣,主要有两方面的原因,首先是它们可以作为一种天然着色剂应用于工业生产技术领域;其次是在人类健康领域具有重要作用,如有色麦类作物中所含有的天然花色苷种类较为丰富,在促进人体健康和预防心血管疾病等方面的作用效果显著[10-11]。叶琳[12]通过采用超高效液相色谱-四极杆-飞行时间质谱仪测定了紫粒小麦科兴617、蓝粒小麦科兴611以及普通白粒小麦济麦22中的花青素种类与含量,结果发现,3种小麦中共鉴定得到14种花色苷单体,尤以紫粒小麦科兴617中的花色苷种类最多,共计11种;蓝粒小麦科兴611中的花青素种类次之,含有9种;普通白粒小麦济麦22花青素种类最少,仅含3种。赵善仓等[13]应用极管阵列检测器液相色谱法(HPLC-PDA)和串联超高效液相色谱-串联四级杆质谱(UPLC-MS/MS)分别对蓝粒小麦、紫粒小麦紫繁3、白粒小麦远5987-88和黑小麦76 4种有色小麦籽粒中的花色苷提取物进行全波段扫描,共鉴定出14种不同类型的花色苷,其中黑小麦76和蓝粒小麦包含了9种花色苷;紫粒小麦紫繁3包含了8种花色苷,白粒小麦远5987-88仅包含了7种花色苷。Abdel-Aal等[14]通过对黄色大麦和紫色大麦进行花色苷种类与含量检测,结果发现2种有色大麦中共检测出17种花色苷单体,均包含飞燕草花色素-3-葡萄糖苷、牵牛花色素-3-葡萄糖苷等重要花色苷成分,但紫色大麦中含有4种已知花色苷成分和其他9种未被识别的花色苷成分,而黄色大麦中仅检测到5种花色苷成分。Zhang等[9]利用液相色谱-质谱(LC-MS)对紫青稞麸皮中的花青素提取物进行成分与表征分析,结果共发现6种花色苷。可见,虽然花色苷在不同颜色麦类作物中所含成分略有差异,但与白粒相比,有色麦类作物中花色苷成分多样且含量丰富。

研究表明,花色苷具有抗氧化[15]、抗肿瘤[16-17]、降低心血管疾病[18]、抗阿尔兹海默症[19]等多种功能,符合人们对健康、营养、绿色食品的发展要求。另外,以往研究中也证实了花色苷在防止紫外光照射,减缓辐射造成的皮肤表面损伤等方面效果显著,可被用于化妆品与相关美容制品的生产[20]。此外,花色苷作为一种天然的色素,还可作为多种颜色的着色剂应用于食品加工领域[21]。因此,开发有色麦类作物中的花色苷成分对于麦类作物资源的开发和利用具有重要意义。

1.2 蛋白质和氨基酸

有色麦类作物中的蛋白质与氨基酸含量总体高于普通麦类作物,营养价值较为丰富。研究表明[22],黑粒小麦76的氨基酸总量比普通白粒小麦增加了29.8%,显著高于普通小麦;且黑粒小麦76所含的人体所需8种必需氨基酸以及9种非必需氨基酸含量与普通小麦相比增加了约30%。袁园园等[23]通过测定有色小麦中蛋白质含量发现,蓝、紫粒小麦中蛋白质含量分别达到15.98%和1538%,普通小麦为12.38%,其蛋白质含量显著优于普通小麦。张帅等[24]测定了7份白粒青稞品种、6份黑粒青稞品种以及2份紫粒青稞品种的蛋白质含量,发现有色麦类品种中的蛋白质平均含量比白色青稞品种中的蛋白质平均含量高出了19.85%。综合分析以上研究发现,有色麦类作物中蛋白质与氨基酸含量及种类显著高于普通麦类作物。蛋白质和氨基酸作为人类生理机能中细胞、组织、器官中的重要组成成分,它具有供给生长、修补和更新所需营养等多种生理功能[25]。因此,人体为了满足自身的生长发育需要,保证摄入足够的构成人体蛋白质和多种氨基酸原料,有色麦类作物是一个很好的选择。

1.3 维生素

有色麦类作物中维生素的总体含量较高,在人体营养中起着重要作用。Lachman等[26]采用高效液相色谱-荧光法测定了彩粒小麦的生育甾醇含量,结果发现紫粒和蓝粒小麦品系中含有较高的β+γ维生素E。Guo等[27]通过研究紫小麦的营养特性,以1个白小麦品种作为对照,比较了7个紫小麦品系中的41种营养物质,结果发现紫小麦中所含的β+γ维生素E超过了对照的300%。研究表明,丰富的β+γ维生素E具有抗氧化、对抗自由基及抑制过氧化脂质生成等功能,被人体吸收后可有效祛除黄褐斑、抑制酪氨酸酶活性,达到减少黑色素生成的功效[27]。梁寒峭等[28]通过对黑青稞中的维生素种类进行检测,结果发现黑青稞中维生素种类多样,尤其是B族维生素较为突出,总量为9.53 mg/100 g,其中烟酸的含量最高,通常B族维生素参与人体新陈代谢中的关键代谢反应。可见,与白色麦类相比,有色麦类作物中维生素种类和含量较为丰富。有色麦类在补充人体所需的关键维生素、有效增强人体抗氧化能力以及参与人体内的关键代谢功能等方面发挥重要作用。

1.4 膳食纤维

在现代营养学中,膳食纤维被称为“第七大营养素”,它在预防肥胖、减缓心血管疾病、糖尿病、甚至癌症等现代“文明病”中发挥着重要作用[29-30]。安震[31]测定了24份蓝、紫色青稞籽粒的花青素、膳食纤维、β-葡聚糖和总黄酮等营养成分含量,结果发现供试青稞资源的膳食纤维含量在14.70~21.70 g/100 g,平均含量达到17.98 g/100 g,具有较高含量的膳食纤维组分。Rakha等[32]测定了黑小麦的总膳食纤维,含量为13%~16%,主要由阿拉伯糖基木聚糖(6.8%)、果聚糖(2.3%)、纤维素(2.1%)等成分组成。且黑小麦籽粒中的膳食纤维主要由可溶性多糖与水溶性纤维素源组成,含量是普通浅色小麦的2~3倍[33]。虽然这些有色麦类籽粒中膳食纤维含量不一,但普遍高于普通麦类作物,可以基本满足人体所需膳食纤维需要,这对于提高人体肠胃蠕动和生长代谢具有重要意义。

1.5 矿物微量元素

矿物微量元素对于人体内的酶类活性催化及生理功能具有重要意义。研究表明,彩色小麦中纯天然的微量元素以铁、锌、硒、碘为主,其含量超过目前国家正推行的“7+1”营养强化面粉中的微量元素的规定[34]。苏东民等[35]发现黑小麦的矿物质元素尤以硒、锰与碘的含量比较丰富。可见,有色麦类作物能够形成丰富的矿物微量元素,长期食用可有效地补充人体所需的大部分矿物微量元素。

2 有色麦类花青素的合成调控

2.1 花青素的种类及功能

花青素(anthocyanins)属于类黄酮化合物,是植物中的一组水溶性植物色素,赋予许多花、果实和叶片多种颜色,包括粉红色、红色、紫色和蓝色等[36]。花青素主要由一个3碳单位连结(C6-C3-C6)2个苯环构成[37]。目前已被报道的花青素种类约有100多种,以锦葵花青素、天竺葵花青素、飞燕草花青素、芍药花青素、牵牛花花青素和矢车菊花青素6种在植物内较为常见[38-39]。再者,自然界中花青素很少以游离态存在,通常是以结合单糖或低聚糖形成花色苷结构存在,在植物整个生长周期中扮演着重要角色,如减轻寒冷、耐干旱和抗紫外线照射等方面,以及吸引传粉昆虫(如蜜粉)和相关动物(如鸟类)进行授粉和种子传播等方面发挥重要作用[40]。同时,花青素在对人体保健方面也起着一定的作用,花青素具有抗衰老、抑菌、抗炎和保护视力等多种功效,能够降低动物机体内的氧化应激[41-42]和炎症[6]反应,还可通过血脑屏障送达大脑组织起到保护神经的作用。

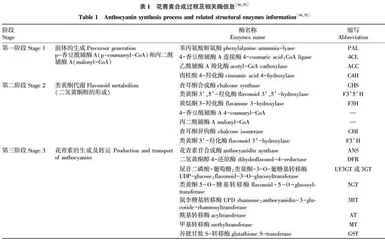

2.2 与籽粒颜色相关的花青素合成调控机制

有色麦类作物籽粒颜色的多样性主要受到了花青素合成途径的影响,目前已被广泛证实。研究发现,有色麦类作物籽粒颜色如紫粒、蓝粒、红粒、黄粒、黑粒等主要与花青素合成过程中花青素产生途径、原花青素产生途径及鞣红(鞣酐)产生途径等代谢合成途径有关[43-45]。例如,小麦的黄色籽粒与原花青素的合成代谢途径有关,大麦的黑色籽粒与鞣红(鞣酐)产生合成代谢途径有关,小麦和大麦紫粒、蓝粒、红粒的形成主要与花青素产生途径有关[44-46]。同时,已有诸多研究表明花青素的合成途径主要是发生在内质网膜上,受到了结构基因、调节基因和转运因子相关的基因所调控[45]。其中,调节基因主要包含了R2R3-MYB、WD40和MYC家族的bHLH多药和有毒化合物排出家族(multidrug and toxic compound extrusion,简称MATE)、转运子基因包括谷胱甘肽转移酶(glutathioneS-transferases,简称GST)等[46-51]。