武夷山自然保护区苔藓植物研究现状及展望

作者: 袁祯燕 周艳 蔡斌 江捷 王强

摘要 武夷山自然保护区是我国第一个国家级自然保护区,其显著的地理位置和独特的生态环境孕育了丰富的苔藓植物。整理武夷山自然保护区苔藓植物研究的文献,发现相关文献数量少且年代久远,某些研究领域尚有空白。进一步开展武夷山苔藓植物多样性研究,完善苔藓植物标本库及数据库,为将来进行苔藓植物化学、生理学、生态学方面的研究奠定基础,也为保护和合理利用苔藓资源提供理论依据。

关键词 武夷山自然保护区;苔藓植物;研究历史;资源利用

中图分类号 Q949.35 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)09-0011-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.09.003

Abstract Mount Wuyi Nature Reserve is the first national nature reserve in China. Its remarkable geographical location and unique ecological environment breed rich bryophytes. In this paper, the literature of bryophyte research in Mount Wuyi Nature Reserve is sorted out, and it is found that the number of relevant literature is small and old, and some research fields are still blank. Further carry out the research on the diversity of Mount Wuyi bryophytes, improve the bryophyte herbarium bank and database, lay a foundation for the future research on the phytochemistry, physiology and ecology of bryophytes, and provide a theoretical basis for the protection and rational use of bryophytes resources.

Key words Mount Wuyi Nature Reserve;Bryophyte;Research history;Resource utilization

基金项目 福建省中青年教师教育科研项目(JAT210460);武夷学院引进人才科研启动项目(YJ202120)。

作者简介 袁祯燕(1978—),女,重庆人,讲师,从事植物分类及生态学研究。*通信作者,副研究员,从事苔藓和蕨类植物研究。

苔藓植物(Bryophyte)是一类结构简单,无维管组织,孢子繁殖,配子体发达的植物。全世界苔藓植物的种类约有23 000种[1],中国苔藓植物有150科591属3 021种[2]。苔藓植物广泛分布于除海洋之外的各种生态环境中,是生态系统中重要的组成部分。武夷山位于中国华东区闵、赣两省交界,地形复杂、生境多样,生物种类丰富,是生物多样性研究的热点地区,在中国苔藓植物多样性研究中占有重要的地位,极具科学研究的价值。该研究对武夷山自然保护区苔藓植物研究的文献资料进行整理,总结该区苔藓植物研究现状,为更好地开展苔藓植物研究及苔藓植物资源合理开发利用提供参考。

1 武夷山自然保护区概况

武夷山自然保护区(27°33′~27°54′N,117°27′~117°51′E)位于福建省北部,面积约556.7万hm2[3],1979年7月建立,是我国第一个国家级重点自然保护区,中国陆地生物多样性保护的关键地区之一,是2021年成立的武夷山国家公园的重要组成部分。保护区内密布山峰,其中有我国大陆东南部的最高峰——高达2 158 m的黄岗山。保护区内是典型的亚热带季风气候,气温低、降水量多、湿度大、雾日长,分布了保存面积最大的中亚热带典型的森林生态系统。保护区地貌复杂,生境多样,是苔藓植物物种和多样性丰富的地区之一。

2 文献分析

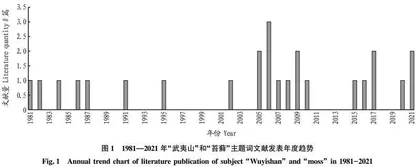

以CNKI和万方数据库为数据源,以“武夷山”和“生物”为主题词,1949—2021年,涉及武夷山生物学的学术论文和学位论文共计1 495篇。根据文献关键词的分析,武夷山生物研究热点领域是“生物多样性”和“茶树”,但其中有关苔藓植物的文献仅有16篇,虽然苔藓是植物界的第二大类群,但此地区苔藓生物学和生态学的研究尚待深入。从文献分布的年代看,1949—1980年未见相关研究文献,1981—1995年文献量仅7篇,1996—2001年没有相关文献报道,2001年后有关苔藓植物的研究持续出现(图1)。随着武夷山植物多样性研究信息平台的建立,对苔藓植物的关注度也逐步升高。

3 研究历史

武夷山苔藓植物的研究可以追溯到新中国成立前,1949年前由西方人开展的。1751年瑞典植物学家Osbeck对广州黄埔一带的苔藓植物进行记录和采集,1757年发表了新种中华叶苔(Jungermannia chinensis Osb.)[4],这是第一个记录的采集于中国的苔藓植物。此后的一段时期,西方人都将各地采集的植物标本运送至国外进行研究。1846年W.T.Alexander在福建沿海采集的苔藓植物标本,送至英国由W.Wilson研究[5]。A.Henring等在福建也采集过苔藓植物,标本由Salmon[6]研究鉴定并发表。

当英国人R.Fortune(1845),S.A.Bourne(1883),法国人P.A.David(1873)在武夷山采集大量的生物标本,并发现众多新种后,使挂墩一带成为生物标本采集胜地而闻名于世。

1919—1921年,王德辉(T.H.Wang)在福建和江西交界采集植物标本500多号中的苔藓标本均送给了HandelMazzetti[7],这些植物标本经芬兰苔藓植物学家Brotherus[8]研究后发表在《韩迪-马泽蒂博士在中国采集的藓类植物》一文中,最后收录在HandelMazzetti《中国植物总览》一书中。运往海外的苔藓标本经西方学者的鉴定研究,发表了大量的新种和论著。这些产自中国,保存在德国、英国、法国和芬兰等国的自然博物馆和标本馆的模式标本推动了世界苔藓植物学的发展。

20世纪20年代是我国苔藓植物专业采集初期,1918—1921年钟观光为北京大学、浙江大学及湖南博物馆筹建标本馆期间,先后在福建、广东等11个省采集植物标本2.5万号,其中包含部分苔藓标本[9]。1923—1925年厦门大学的钟心煊教授在厦门、福州、永福、南平(延平)、漳州、古田和鼓浪屿及江西部分地区采集过苔藓植物标本300余号,这些标本送到法国和德国的标本馆由Thériot[10]鉴定后都收录在《中国东部的藓类植物》中。在抗日战争时期,厦门大学的赵修谦教授在福建的南平、三明、永安和长汀地区采集苔藓植物标本,并在其著作《福建苔类植物之研究》中首次报道了的苔类30种[11]。

新中国成立初期各地纷纷开展植物资源和植被科学考察工作。陈邦杰带领苔藓植物进修班学员在武夷山三港、赤石、黄竹凹一带采集近千号苔藓植物标本,发表了疣黑藓(Andreaea mamillosula P.C.Chen)和中华小烛藓(Bruchia sinensis P.C.Chen ex T.Cao & C.Gao)等新种[12]。

1975—1980年上海自然博物馆、华南植物所、福建省博物馆、天津自然博物馆曾到武夷山进行标本采集。在上海自然博物馆采的2 800号苔藓标本中发现我国新记录种叶藓(Horikawaea nitida Nog.),新悬藓(Neobarbella comes Nog.)、云南赤枝藓(Braunia delavayi Besch.)、拳叶苔无毛变种[Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.var.aciliata Chen et Wu,observ.ad florulam Hwangshaninicam]、叉疣薄齿藓[Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe]、粗热泽藓(Breutelia subdeflexa Broth.)、芽孢竹藓[Aptychella glomeratopropagulifera (Toyama) Seki][13-14]。1979年,上海自然博物馆和中国科学院植物研究所承担武夷山自然保护区的综合科学考察中苔藓和地衣植物的考察任务,考察历时5年,总计7次,共采集苔藓标本8 000余号,为开展武夷山保护区苔藓植物的研究奠定了基础。随后发表的大量研究成果均基于此次科学考察。

4 研究现状

武夷山自然保护区生物多样性的研究经过系统综合的科学考察,在生物标本采集、物种种类鉴定与区系分析方面取得一些成果,为武夷山苔藓植物多样性研究奠定了基础。

4.1 区系成分研究

武夷山第一次科学考察报告记录武夷山73科192属361种苔藓植物,约占我国已知苔藓植物科的67.7%,属的39.5%和种的15.5%。福建省科学技术厅根据数十年来国内外的论文统计,武夷山已知苔藓植物70科345种(包括亚种、变种)361种[15]。2016年的文献显示武夷山脉苔藓植物的物种共计79科245属734种,其中角苔植物门1科3属4种,苔类植物门32科64属235种,藓类植物门46科178属495种[16]。

武夷山具有鲜明的温带和亚热带交汇的特色,南坡的苔藓植物具有热带特征,而北坡常见北方寒地特征的藓类[17]。武夷山苔藓植物区系中,东亚成分占主体(70.8%),兼有热带亚洲成分(23.9%)和北温带成分(8.1%)。陈邦杰[18]认为武夷山大部分地区属于岭南植物区。将武夷山与邻近地区苔藓植物区系对比后发现,武夷山与广西花坪林区、浙江天目山、安徽黄山、湖北神农架等地存在热带、亚热带之间苔藓植物属的相似性,吴鹏程等[17]认为武夷山苔藓植物区系分布具有典型的东亚特色,兼具热带起源和中国本土特色,可能是我国东南沿海地区的一个苔藓植物东亚特有属的分布中心。

4.2 专科专属的研究

曾在武夷山发现叶附生苔2科,9属和14种(包括变种),其中有2新种和1新变种,即福建脉鳞苔(Neurolejeunea fukiensis P.C.Chen & P.C.Wu)、福建淡叶苔(Euosmolejeunea fukiensis P.C.Chen & P.C.Wu)和喜马拉雅片鳞苔武夷变种(Pedinolejeunea himalayensis var.wuyiensis P.C.Chen & P.C.Wu [19]。高彩华等[11]依据文献和在武夷山采集地萼标本对裸蒴苔科进行初步研究,比较爪哇裸蒴苔(Haplomitrium blumii(Nees)R.M.Schust)、圆叶裸蒴苔(Haplomitrium mnioides(Lindb.)R.M.Schust)和圆叶裸蒴苔纤弱变种(Haplomitrium mnioides var.delicatum C.H.Gao&D.K.Li)并总结出裸蒴苔属种检索表并进行详细描述。武夷山气候温暖湿润,生态环境适合叶附生苔类生长,其叶附生苔种类还需进一步探索。

4.3 生态学研究

武夷山保存着完整的中亚热带常绿阔叶林,从山底向山上依次分布着常绿阔叶林、针叶林、针阔混交林、中山阔叶矮曲林和中山山顶草甸等类型,苔藓植物的垂直分布也体现出明显的垂直分布规律。李登科等[20]对苔藓植物分布带及生态类型进行的划分,将苔藓植物带划分为低山苔藓植物带(200~500 m)、中山苔藓植物带(500~2 158 m)2个垂直带。2个垂直带中分别划分出7个分布区,低山农田和灌草丛的苔藓植物分布区,亚热带常绿阔叶林的苔藓分布区,竹林的苔藓植物分布区,针阔混交林的苔藓植物分布区,针叶林的苔藓植物分布区,亚热带山地矮林的苔藓植物分布区和亚热带山地草甸的苔藓植物分布区。武夷山含有5大苔藓植物群落类型:水生苔藓群落、土生苔藓群落、石生苔藓群落、树生苔藓群落和叶附生苔藓群落,基本包括了我国所有苔藓植物群落类型[21]。吴鹏程等[22]对叶附生苔群落进行温度、湿度和光照的测定,认为湿度、温度和光照是影响叶附生苔生长重要的生态因子,而在一定的温度和湿度条件下,光照就是关键的因子,也进一步证明武夷山的生态环境适合叶附生苔的生长。