价值链视角下民族地区特色小城镇核心竞争力研究

作者: 刘阿丽 李忠斌

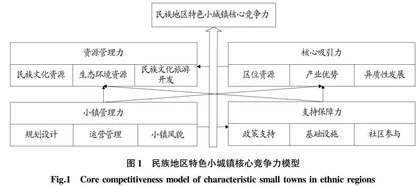

摘要 特色小城镇是促进城乡融合发展的主要载体,也是实施乡村振兴战略的关键支撑点。通过引入价值链理论,主要从资源管理力、核心吸引力、小镇管理力、支持保障力4个方面构建民族地区特色小城镇核心竞争力模型。对广西莲花镇和贵州西江镇2个典型特色小城镇进行案例分析,发现民族地区特色小城镇在建设过程中存在小城镇生态环境受损、小城镇管理难度增大、小城镇产业优势不足、基础设施建设不完善等问题。应有效整合民族地区各类资源以优化资源管理力、大力发挥产业优势以增强小镇核心吸引力、注重独特性与可持续性相结合以强化管理力,注重动态调适和新技术应用以完善支撑保障,从而提升民族地区特色小城镇核心竞争力。

关键词 特色小城镇;民族地区;价值链;核心竞争力

中图分类号 F299.21 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)10-0214-04

Abstract Characteristic small towns are the main carrier for promoting urbanrural integration and development,as well as the key support point for implementing the rural revitalization strategy.The article introduces the value chain theory and constructs a core competitiveness model for characteristic small towns in ethnic regions from four aspects: resource management capability,core attraction,town management capability,and support guarantee capability.A case study was conducted on two typical characteristic small towns,Lianhua Town in Guangxi and Xijiang Town in Guizhou.It was found that there are problems in the construction process of characteristic small towns in ethnic regions,such as damage to the ecological environment of small towns,increased difficulty in small town management,insufficient industrial advantages of small towns,and incomplete infrastructure construction.We should effectively integrate various resources in ethnic areas to optimize resource management,vigorously leverage industrial advantages to enhance the core attraction of small towns,emphasize the combination of uniqueness and sustainability to strengthen management,and focus on dynamic adaptation and new technology application to improve support and guarantee capabilities to enhance the core competitiveness of characteristic small towns in ethnic areas.

Key words Characteristic small towns;Ethnic areas;Value chain;Core competitiveness

党的十九大以来,促进城镇化建设,实现城镇化水平提质增效成为我国经济社会发展的重要建设任务之一。特色小城镇是以产业发展与小城镇建设为融合导向,以产业集群、产业集聚打造集旅游、生活以及生产于一体的实践载体。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“按照区位条件、资源禀赋和发展基础,因地制宜发展小城镇,促进特色小镇规范健康发展”的特色小城镇发展新定位。通过梳理相关文献发现,学界对特色小城镇的研究主要集中表现在3点:一是分析特色小城镇建设经验、政策、人才等方面,相关案例研究较少[1-3];二是探讨特色小城镇评价指标、评价结果以及竞争力等方面,定量分析以及实证案例研究居多[4-6];三是聚焦到民族地区,研究者系统考察民族地区特色小城镇建设核心竞争力的研究不多。为此,笔者从价值链角度构建民族地区特色小城镇核心竞争力的理论框架,同时结合典型案例剖析民族地区特色小城镇核心竞争力存在的问题,提出相应的对策。

1 民族地区特色小城镇核心竞争力的理论框架

迈克尔·波特在其著作中《竞争优势》中提出,构成企业一系列活动如设计、生产、销售、发送和辅助其他产品生产的系统链均可表示为价值链。在企业创造价值的过程中分为两个活动,即材料供应、成品开发、生产运行、成品储运、市场营销和售后服务等与商品实体的加工流转直接相关的基本活动和辅助企业建设的组织建设、人事管理、技术开发和采购管理等辅助活动。民族地区特色小城镇的基本价值活动主要包括特色小城镇的规划管理、文化与生态资源保护、民族文化旅游开发、特色小城镇名片营销等方面,辅助活动主要包括基础设施建设、人力资源管理、资金管理、创新发展、新技术应用等方面,通过价值活动折射民族地区特色小城镇三大价值目标,即生态、社会和经济价值。基于民族地区特色小城镇的发展实际,构建民族地区特色小城镇核心竞争力模型,主要包括资源管理力、核心吸引力小镇管理力、支持保障力,四大因素相互影响,共同作用于民族地区特色小城镇核心竞争力(图1)[7]。

1.1 资源管理力

资源管理能力因素是民族地区特色小城镇核心竞争力形成的内在基础,表现在文化保护、生态保护与民族文化资源开发。一是民族文化资源。在长期的历史发展进程中,民族地区相对闭塞的地理条件催生出风格迥异的文明体系,进而形成了各民族鲜明的文化特色和多样的文化形式,如民俗文化、宗教文化、地域文化等方面均呈现出显著的差异性。住建部2017年发布的《关于保护和彰显特色小城镇特色若干问题的通知》中明确指出要“传承小镇传统文化,不盲目搬袭外来文化”,可见传统文化是特色小城镇建设的内核是特色小城镇的“魂”至所在。在国家级非物质文化遗产中,民族地区占1/3以上,具有巨大的文化潜在价值,丰富的文化资源成为民族地区培育特色小城镇的重要推手。二是生态环境资源。良好的生态环境是特色小城镇发展的生态基底,不仅能促进人居生态环境的改善还能促进小镇经济的转型升级,实现产业结构的优化。如内蒙古的草原牧区风光、贵州的黄果树大瀑布、西藏的喜马拉雅山脉等,这些草原、沙漠、山峦、喀斯特地貌等自然景观能有效带动旅游产业,从而借助创建旅游景区的目标来打造特色小城镇。三是民族文化旅游开发。特色小城镇的旅游开发是建立在文化与生态资源保护的基础上,依托民族地区独特的民族文化资源进行旅游开发,是民族地区特色小城镇产业发展的主要方向。以本地区的民族文化资源或自然资源为依托,组织、举办民族节庆、民族歌舞、宗教祭祀等各类活动。根据不同民族地区的资源禀赋、文化特点,不少民族地区特色小城镇开发出类型各样、大小不一的文化旅游景区,成为民族地区旅游产业发展的重要引擎,如广西贺州黄姚古镇、大理喜洲特色小城镇等。

1.2 小镇管理力

小镇管理力是民族地区特色小城镇核心竞争力形成的重要支撑,主要表现在规划设计、运营管理以及小镇风貌。一是规划设计。特色小城镇规划包括总体发展规划和项目详细规划,具体涉及民族历史文化遗迹保护规划、民族文化旅游开发规划、民族文化资源保护与传承发展规划等。通过规划设计,能很好地确定民族地区特色小城镇的发展目标,进行有针对性的民族文化资源、生态环境资源等区域资源保护计划,并在规划中提出特色小城镇发展的对策和解决方案,对特色小城镇旅游产品开发、游玩项目开发、旅游配套设施等方面的建设思路。二是运营管理。运营管理涉及组织运行、发展的方方面面,除价格、质量、形式、时间、效率的竞争之外,还要考虑基于服务、品牌、企业形象、社会责任的竞争。如乌镇的成功大部分原因在于决策机构具有优秀的运营管理水平,使乌镇从破烂小镇变为中国名片,不但使乌镇成为江南古镇经营效益名列前茅,而且打响了“中国古镇第一”的名号。三是小镇风貌。文化的差异性反映和体现于特色小城镇的风貌之中,文化内核不同,小镇风貌自然不同。特色小城镇内民族文化资源的类型、品质、数量等,是影响特色小城镇竞争力的关键因素,通过整理这些民族文化资源,可构建独具特色的小镇风貌。特色小城镇风貌涵盖了社区内的居民生活、历史文物、民族风情、社会氛围等基本情况,主要包括特色民居、历史古迹、民族文化艺术团体等烘托特色小城镇民族文化氛围的相关事物。文化内核、文化特色依托于小镇风貌得以外显,因此,在小镇规划、管理、运营的各个环节中,以独特的小镇风貌突显核心竞争力是特色城镇建设中的重要思路。

1.3 核心吸引力

核心吸引力是民族地区特色小城镇核心竞争力形成的表征动力,主要表现在区位资源、产业优势及异质性发展。一是区位资源。民族地区特色小城镇具有民族文化旅游的功能,区位资源条件对游客体验感有较大影响,如其所在的地理区位、旅游发展水平、区域经济发展水平等因素。二是产业优势。小镇为特色产业发展提供空间平台,而特色产业发展为小镇注入强劲的生命力,成为特色小城镇发展的关键所在。民族地区具有丰富的文化资源与独特的生态环境,可以通过挖掘特色民间技艺、特色中医药、特色手工艺品等传统技艺,形成独具特色的产业。如贵州黔东南苗族侗族自治州的蜡染产业、恩施土家族苗族自治州的富硒产业等,都是依托当地独有的生态及文化资源形成的产业,具有独特性、不可复制性。三是异质性发展。特色小城镇的异质性体现在资源的异质性、文化异质性和经营模式的异质性等方面。通过优化配置异质性的资源,构建特色的商业运营模式,形成自己的独特优势,才会避免其他小镇的竞相模仿产生同质化竞争。民族地区乃至全国的特色小城镇发展都是以政府为主导,开发商、企业和相关金融机构等主体参与共建起来的,以旅游为主要功能拓展,旅游特色小城镇为主要运营模式、发展类型。要从本质上实现特色小城镇的异质发展,不仅要基于资源、文化的独特性,还要注重开发模式的选择,以差异化的开发实现核心竞争力的提升。

1.4 支持保障力

支持保障力是民族地区特色小城镇核心竞争力形成的外在保障,主要表现在政策支持、基础设施及社区参与。一是政策支持。民族地区特色小城镇核心竞争力更在于相关扶持政策。政府的政策支持和财政保障不仅引导文化旅游产业的发展,同时政策规制、财政鼓励等方式对社会资本产生导向性作用,而且引导、鼓励特色小城镇文化旅游产业的发展方向,促进产业发展和小城镇建设融合发展。二是基础设施。基础设施是特色小城镇正常运营的物质基础与运行保证,民族地区不同于东部发达地区拥有良好的区位条件和便利的交通条件,相较于东部发达地区,民族地区的区位优势相对较弱,因而完备的基础设施建设是特色小城镇核心竞争力提升的基础。同时,在特定的条件下,基础设施可以异化为旅游吸引物,成为游客拍照打卡、旅游观光的场所,为旅游目的地带来一定的客源。三是社区参与。旅游景区的规划设计、开发管理、运营维护等旅游产业发展的各个环节均离不开居民的参与和支持。从旅游发展规律看,社区参与能力与旅游市场的带动力相辅相成,强大的旅游市场,通常都有强有力的辐射带动能力。在拥有广泛的社区居民参与的情况下,民族地区特色小城镇的内生发展力会显著增强,有助于竞争力的提高,尤其是形成一个良好的利益分配机制,不断激发周边社区居民参与特色小城镇建设,使特色小城镇成为区域增长的一个极点,通过促进增长极效应的产生能够很好促进整体的区域经济发展,催生出更多的就业岗位,从而有效维护民族地区的长治久安。