复杂底质条件下沉水植物的恢复技术研究进展

作者: 蔡晨晨 汪维峰 卜岩枫 黄栋 刘秋亚 王飞飞 黄顺 林媛媛 周国伟

摘要 沉水植物群落恢复是水生态修复中的核心措施之一,受到多种环境因素的制约,水体底部条件对沉水植物定植与存活有着直接限制。在我国的水生态修复工程实践中,常常会遇到水体多种复杂的底部条件,如沙质土、卵石底、新开挖硬质底部、硬化处理的底部等。在这些复杂底部条件下,往往很难直接实现沉水植物的定植和恢重。总结分析了典型的水体底部条件对沉水植物定植、生长和繁殖的影响,以及目前不同底部条件下沉水植物恢复的技术应用和研究进展。基于目前国内外技术研究及工程实践现状,建议在综合水质净化、生物多样性恢复、生态保育等方面加强复杂底质水体沉水植物恢复的复合技术。

关键词 沉水植物;复杂底质;生态系统;植被恢复

中图分类号 X173 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)13-0014-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.13.003

Research Progress of Restoration Technology of Submerged Macrophytes under Complex Sediment Conditions

CAI Chen-chen,WANG Wei-feng,BU Yan-feng et al

(Zhejiang Zhongyu Ecological Environmental Technology Co.,Ltd.,Hangzhou,Zhejiang 310000)

Abstract The restoration of submerged macrophytes community is one of the core measures in the ecological restoration of the aquatic environment.The success of the restoration depends on the colonization and survival of submerged macrophytes,which is influenced by many environmental factors,such as the conditions of the hypolimnion and sediments.The previous restoration projects in China indicated a variety of frequently encountered complex hypolimnion and sediment conditions that impeded the restoration process of submerged macrophytes,such as sandy soil,pebble bottom,newly excavated hard bottom,and hardened bottom.This work reviews and summarizes the typical hypolimnion and sediments conditions,their impact on the restoration process,and the associated restoration techniques and research findings.Based on the current status of technical research and engineering practice both domestically and internationally,it is recommended to improve the restoration technology through enhancing water quality purification,biodiversity restoration,and ecological conservation.

Key words Submerged macrophytes;Complex substrate;Ecosystem;Vegetation restoration

基金项目 国家自然科学基金项目(42107143)。

作者简介 蔡晨晨(1989—),女,浙江松阳人,工程师,硕士,从事水生态修复研究。通信作者,副教授,博士,从事环境微生物研究。

收稿日期 2023-01-03

沉水植物位于水体的两大营养库(上覆水和底泥)的物质交换区,影响着水生态系统结构和功能的稳定性。沉水植物群落的恢复、维持是水生态修复的核心措施之一[1-3],同时也是水生态系统管理的重要目标[4]。水体沉水植物群落恢复过程受诸多生物和非生物因素影响,包括光照、水深、水温、透明度、营养盐浓度、底质、风浪扰动、流速、种间竞争、捕食压力和人为干扰[5-8]。其中,关于底质因素,目前的研究主要集中在底质的物理、化学和生物学性质等对沉水植物生长和繁殖的影响[9-12]。在我国水生态修复实践中,常常会遇到诸如沙质、卵石底、硬质底部(新开挖、硬化处理)等多种复杂底部条件,这些水体底质条件很难直接实现沉水植物的种植和恢重,但它们在实际工程建设中又承担着一定的纳污和消污功能。水环境治理急需实施以沉水植物恢复为主的生态修复措施,以消减污染,促进水体生态环境健康发展。因此,基于复杂底质条件下沉水植物的有效恢复技术有着强烈的现实需求。

该研究总结分析了典型复杂底质条件对沉水植物生长和繁殖的影响,以及不同底部条件下沉水植物恢复技术的研究和应用进展,以期为复杂底部条件下沉水植物的恢复工程实践提供应用参考。

1 常见水体底质

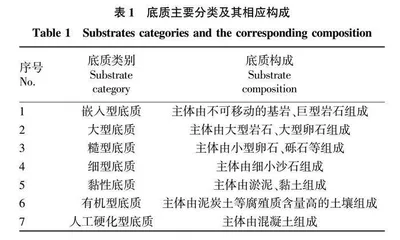

依据理化性状,水体底部主要可分为嵌入型底质、大型底质、糙型底质、细型底质、黏性底质、有机型底质、人工硬化型底质[13]。各类底质条件的具体结构组成见表1。其中,前六类底质类型属于天然型底质,在我国河湖等各类水域均有广泛分布。最后一类底质属于人工型底质,多因防洪、灌溉等需求,使用混凝土将底质进行硬化处理而形成,随着我国水利工程的逐年发展,人工硬化底质的数量也在不断增加。

2 底质性质对沉水植物恢复的影响

底质是影响沉水植物生长的主要因素之一[14],它不仅具有固定植株的作用,同时能为植被提供微量元素及营养物质,是沉水植物的主要营养来源[15]。长期研究发现,沉水植物的衰退很大程度上是由于底泥理化性质的改变造成的[16]。底质对沉水植物的影响主要体现在它的物理和化学性质两个方面[17]。

2.1 底质物理性质对沉水植物的影响

沉水植物的根系直接固定于底质之中,因此底泥物理性质通过直接改变沉水植物根系的生长,进而影响沉水植物的营养吸收及植株的发育过程[18-19]。底质物理性质的影响主要体现在质地组分与结构、孔隙率及含水率等。不同水域底质组成结构的不同,可以显著影响植物的生长情况(表2)。从表2可以看出,沉水植物在泥底中都有较好的生长,基本上都是优于其他类型的底质,因泥底中含有丰富的氮磷等营养物质,说明高营养底质有利于沉水植物生长。陈开宁等[20]研究了沙石、生土和湖泥3种底质对多种沉水植物(苦草、马来眼子菜、金鱼藻、轮叶黑藻)生长的影响,发现上述沉水植物在不同底质中的生长情况表现出明显差异,其中最不适宜的底质为沙石,最适宜的底质为湖泥。张俊[24]通过添加不同比例的建筑用砂构建不同颗粒组成的底质,发现伊乐藻和菹草在不同颗粒结构底质中的生物量具有明显差异。底质含水率是指底质中水分质量与固形物干重的比值[25],与底质孔隙率直接相关。孔隙水中的营养盐含量直接影响营养盐在水体与底质之间的交换进程,从而引起上覆水营养盐含量的变化[18];同时,底质孔隙能吸附一定的污染物并为微生物提供附着场所[26],这些因素都与沉水植物的生长密切相关。因此,底质的孔隙率以及含水率也会对沉水植物的生长造成显著影响,但目前关与孔隙率与含水率对于水生植物影响的研究较少,其具体的作用及影响机理仍需要更多的研究。

在实际的水体生态修复工程应用中,遇到的诸如沙质、卵石底质、新开挖硬底质和混凝土硬化底质等均不利于沉水植物定植,且缺乏植物生长所需的营养基质,需要进行相应的底质改造后才能实施沉水植物恢复。

2.2 底质化学性质对沉水植物的影响

底质化学性质对沉水植物的影响主要包括化学物质组分、营养物质组成、氧化还原状态等方面。化学物质组分主要是指污染物的含量,即底质受污染的程度。近年来,重金属、难降解有机物等污染物广泛被发现于各类水体的底质中[27],当这些污染物的含量超过沉水植物耐受阈值时,沉水植物的生长将受到胁迫。因此,底质污染较重的水域难以进行沉水植被的恢复。底质营养物质主要指氮磷营养盐,也有研究将其视为污染物[28]。氮、磷是生命必需元素,可有效促进沉水植物的生长。底质中的营养物质是水生植物重要的营养供给;与浮游植物相比,扎根于底质的沉水植物的生长更依赖于底质的养分[29]。虽然沉水植物的茎叶也可吸收一部分的营养物质[30],但其生长所需的氮和磷几乎全部来自底质[31-32]。因此,底质氮磷的含量直接影响沉水植物的生长,过高或过低的氮磷浓度都会抑制沉水植物的存活[33-34]。

由此可见,底泥化学基质显著影响植物生长,它不仅是沉水植物根定植、生长和繁殖的基础,也是沉水植物营养和微量元素的主要来源。

3 典型底质条件沉水植物恢复技术

为解决复杂底质水域沉水植物难以定植、成活的问题,国内外进行了多种技术研发,主要可以归纳为两类,即原位底质改造技术和人工底质替代技术。

3.1 原位底质改造技术

原位底质改造技术主要是指直接对底质中限制沉水植物定植的因素进行改良从而创造适宜沉水植物生长的底质环境的技术,主要通过环保疏浚、底质改良等方法实现。

3.1.1 环保疏浚。

环保疏浚是指通过机械的方式将受污染的底泥直接从水域中去除,可快速改变底质环境,为水生生物的恢复创造条件[35]。同时,由于底质是内源性污染的主要来源,底泥清淤本身也可大量减少水体中氮磷的含量,从而改善水质[4]。因而,环保疏浚被认为是湖泊富营养水体治理的有效措施,被广泛应用于国内外的水生态修复工程中。Sebetich等[36]对未经疏浚的Glenwild湖和疏浚的Kampfe湖的对比研究发现,清淤后的Kampfe湖水质得到明显改善,其透明度、溶解氧含量和总磷等指标明显优于Glenwild湖。疏浚技术也应用于我国的滇池[37]、太湖[38]、巢湖入湖河双桥河[39]等众多水域工程实践,具有一定的水质改善效果。但疏浚处理并不是都能达到预期效果,如南京玄武湖在进行清淤疏浚工程后,多项水质指标反而恶化[40]。学界在疏浚技术对于水生态修复的作用上仍然存在争议,陆子川[41]结合宁波月湖底泥清淤后氮磷不降反升的情况,指出不当的清淤措施反而会破坏水体的氮磷平衡从而造成更严重的污染。过度的清淤还会破坏水域原本的底质生态系统,而其重建通常需要数年时间[42]。Van der Does等[43]对荷兰10个湖泊的综合比较研究指出,并非所有的污染湖泊都需要底泥疏浚,需要根据水文条件、底质性质等综合评估清淤的可行性。

3.1.2 底质改良。

底质改良剂依据作用机理可以分为物理底质改良剂、化学底质改良剂和生物底质改良剂。物理改良剂是指可以改变底质物理性状(如孔隙率、结构组成等)从而实现底质环境改良的制剂,多为天然基质、矿物、新型材料等。董百丽等[44]在种植苦草的底质中添加黏土和砂后,苦草生物量得到大幅度提升。Liu等[45]将硅酸盐麦饭石矿掺入底质中后种植轮叶黑藻,其生长速率相较于对照组明显提升。在底泥中添加底质改良剂不仅能促进沉水植物的生长,同时在一定程度上可以提高沉水植物的净水能力(表3)。钱珍余等[26]发现磨石、鹅卵石、碎石均能提高苦草的净水效果且磨石表现出好的促进效果。方坤[47]研究发现,适量添加生物炭能有效促进多种水生植物的生长以及水质净化的效率。