赤水虫茶的研究进展

作者: 李丽 邢杰 赵洋洋 邓雪映 林李芳洲 杨文宇 袁长江

摘要 赤水虫茶是以毛豹皮樟为原料,在特定环境条件下,经米缟螟、紫斑谷螟或米仓织蛾的幼虫取食、消化等作用后,具有特有品质特征的排泄物。查阅文献资料,并结合我国各地所产虫茶的研究报道,对赤水虫茶的历史渊源、产茶昆虫及寄主植物、化学成分、药理作用、生产工艺、感官评价及理化指标等进行总结,并对赤水虫茶的利用前景进行展望,旨在促进赤水虫茶的产业化发展及产品创新。

关键词 赤水虫茶;产茶昆虫及寄主植物;化学成分;药理作用;品质

中图分类号 TS272 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)13-0018-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.13.004

Research Progress on Chishui Insect Tea

LI Li, XING Jie, ZHAO Yang-yang et al

(School of Food and Bioengineering, Xihua University, Chengdu, Sichuan 610039)

Abstract The raw material of Chishui insect tea (CIT) is Litsea coreana Levl. var. lanuginosa (Migo) Yang et. P. H. Huang. In specific environmental conditions, the larvae of Aglossa dimidiata, Pyralis farinalis and Martyringa xeraula ate the tender leaves of the plant, after digestion and absorption, the excreta with unique quality characteristics was formed. The historical origin, tea-producing insects and host plants, chemical constituents, pharmacological effects, production technology, sensory evaluation, and physical and chemical indexes of CIT were summarized by reviewing the relevant literatures and combining with the research report of the insect tea produced in various parts of China. In order to promote the industrialization development and product innovation of CIT, the utilization prospect of CIT was prospected.

Key words Chishui insect tea;Tea-producing insects and host plants;Chemical constituents;Pharmacological effects;Quality

基金项目 西华大学大健康管理促进中心开放课题(DJKG2019-027)。

作者简介 李丽(1996—),女,湖南邵阳人,硕士研究生,研究方向:农产品加工与贮藏。

通信作者,副教授,博士,从事药食两用天然资源研究。

收稿日期 2022-10-15

虫茶俗称虫屎茶,是由特种昆虫的幼虫采食特定的树叶后排出的分泌物经其他加工技术制成,以药用茶或保健茶的形式存在,被誉为茶中奇珍[1]。虫茶在我国的生产和饮用历史悠久,早在宋代的《太平圣惠方》[2]中就有相关记载。虫茶含有丰富的营养成分,如氨基酸、茶多酚、矿物质、有机酸等[3-4],具有抗肿瘤[5]、降血压[6]、降血糖[7]、健脾养胃[8-10]、预防肝损伤[11]、 抗氧化[12]等功效,是一种安全、无毒副作用的食品[13-15]。虫茶在我国西南地区常作为苗族、藏族、羌族等少数民族的传统饮品,贵州赤水是我国虫茶的主产地之一,有着深厚的虫茶文化底蕴。有研究将赤水虫茶与化香虫茶的成分及品质进行分析发现,赤水虫茶的水浸出物、可溶性糖、茶多酚、游离氨基酸含量等均高于化香虫茶,由此可见,赤水虫茶的品质优于化香虫茶[16]。目前,国内外关于赤水虫茶的研究较少,鲜少有对赤水虫茶的研究报道。因此,该研究介绍了赤水虫茶的历史渊源、产茶昆虫及寄主植物、化学成分、药理作用、生产工艺、感官要求及理化指标,以期为赤水虫茶工业化生产及开发利用提供参考。

1 赤水虫茶的历史渊源

早在几百年前赤水四洞沟一代的农户家中就有喝虫茶的习俗。由于赤水虫茶具有助消化、生津解渴等功效,使得其一直流传至今。以前赤水虫茶只是在民间流传,并未载入古书,尽管早在清代时,赤水虫茶就已销至东南亚的一些国家和地域。近20年来,对赤水虫茶的研究逐渐深入,赤水虫茶的神秘面纱也得以揭露,其富含营养、健康保健的功效也得到了证实。2002年,赤水虫茶开始从民间走向市场,赤水市桫龙虫茶饮品有限责任公司对赤水虫茶的营养价值、利用价值、市场价值进行了挖掘、继承和发扬,并进行了产业化、品牌化推广,该公司现已成为赤水市虫茶领域的绿色龙头企业。2004年赤水虫茶被评为“人民大会堂指定用茶”,2005年被评为“钓鱼台国宾馆会议指定用茶”。2018年赤水虫茶被列为赤水市非物质文化遗产;2019年被列为贵州省非物质文化遗产。2020年9月赤水市成立了赤水虫茶行业协会“虫茶特色产业发展促进会”,该协会于2021年1月制定、颁发了我国首个虫茶标准——《T/CSCC 001—2021虫茶(代用茶)》团体标准,该标准规定了虫茶(代用茶)的术语、定义、分类、要求、检验规则等。

2 赤水虫茶产茶昆虫及寄主植物

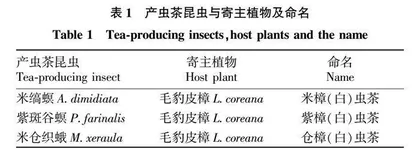

《本草纲目》[17]记载了多种产虫茶昆虫,如茶蛀虫、柳蠹虫、桃蠹虫、桑蠹虫等,我国现代民间生产虫茶的昆虫种类主要包含鳞翅目螟蛾科的米缟螟(Aglossa dimidiata)、紫斑谷螟(Pyralis farinalis)、黄条谷螟(Herculia glaucinalis)、白条谷螟(Fujimacia bicocoralis)、夜蛾科的化香夜蛾(Hydrillodes morose)、米仓织蛾(Martyringa xeraula)等的幼虫。李华超[18]研究表明,赤水虫茶由化香夜蛾的幼虫取食白茶后产生的排泄物制得。刘健锋等[19]更加深入地研究发现,米缟螟、紫斑谷螟和米仓织蛾分布于赤水市,是赤水虫茶的主要产茶昆虫。贵州地区产虫茶的寄主植物主要是毛豹皮樟、红果黄肉楠、化香树和三叶海棠。其中,毛豹皮樟是赤水等地生产虫茶的主要寄主植物[1]。其昆虫种类和寄主植物对应关系及虫茶品种命名如表1所示。

2.1 产茶昆虫种类

2.1.1 米缟螟[20-21]。卵椭圆状,长约0.58 mm,宽约0.45 mm,饱满且有弹性。初产为乳白色,而后颜色逐渐偏黄,表面覆有网纹。初孵幼虫虫体为乳白色,体长1.0~2.2 mm,10~20 d后,胴部由前往后逐渐变黑。老熟幼虫体长15~28 mm,身体呈亮黑色,胸足部呈褐色,胸腹部背面有横纹,虫体富有毛发。幼虫喜阴暗群居环境,生活在吐丝连缀食物形成的隧道内,高温低湿环境下,幼虫体较小。蛹长6~19 mm,宽2~4 mm。初期呈乳白色,后变橘黄色或棕黑色,有光泽,碎屑缀丝呈管状茧。蛹的体型与环境有关,低温高湿条件下,蛹体型较大。成虫身被黑色鳞片,虫体呈黄色,体长8~16 mm,翅展20~34 mm,雌蛾大于雄蛾。头小,前翅呈三角形,黄褐色,翅面布有黑色斑点,在亚基线、内横线、中横线和外横线处各有一条横状波纹。后翅呈淡黄褐色,中室外缘处具有一条不明显的黄白色横波纹。成虫喜好低温高湿的生长环境。

2.1.2 紫斑谷螟[22-23]。卵长0.8~1.0 mm,扁圆形,浅黄白色,表面有凹点,且富有弹性。卵期发育最适温度24~27 ℃,最适相对湿度89%~100%。初孵幼虫体长1~2 mm,头部淡红褐色,体淡黄白色。老熟幼虫体长17~26 mm,头赤褐色,胸腹部呈灰黑色,胴部呈浅黄色,老熟幼虫虫体的颜色深于初孵幼虫虫体,喜高温高湿,有群聚性。幼虫发育的最适温湿度为24 ℃,89%~95%。蛹呈纺锤状,长8~13 mm,宽2~3 mm,初化成蛹时,其腹面翅足部分为黄褐色,背面呈红褐色。临近羽化时,蛹身的颜色整体变暗。除腹面的翅足部分外布满了不规则小凹点。蛹的最适温湿度为18~27 ℃,89%~95%。成虫体长8~11 mm,翅展17~25 mm,头部复眼黑褐色,表面覆灰白色网纹,雄虫比雌虫体型小,前翅与后翅均呈三角状且长有较短的缘毛。喜黑暗环境。成虫产卵的最适温湿度为17~27 ℃,90%~100%。

2.1.3 米仓织蛾[20]。成虫翅展18~24 mm,虫体呈黄褐色,头部有从毛,下唇须向上弯曲生长。前翅呈长椭圆状,黄褐色至灰褐色,翅面覆有褐色或灰色鳞片,在近翅端有一浅色“w”形横纹,在翅中室中央及端部有黑色斑点。后翅和缘毛呈浅灰色。

2.2 寄主植物 毛豹皮樟(Litsea coreana Levl.var.lanuginosa(Migo)Yang et.P.H.Huang)。

毛豹皮樟是樟科木姜子属,因树叶形似老鹰,又称其为“老鹰茶”,俗称“白茶”[24]。毛豹皮樟的主要形态特征为[25]:常绿小乔木或乔木,树高8~15 m。树皮以鹿斑状剥落。叶互生,革质,倒卵状椭圆形或倒卵状披针形;叶长4.5~9.5 cm,叶宽1.4~4.0 cm,叶表面呈深绿色,无毛;叶背灰白色,有卷曲柔毛。花序呈伞状,腋生,无总梗或有极短总梗,果实呈球状,果托为扁平状,具毛。毛豹皮樟的分布很广,在长江以南广大地区均有发现。毛豹皮樟科植物多以野生或半野生状态存在,适宜生活在海拔较高、湿润、阴暗、温暖的地方,有抗逆性强、适应性强、耐瘠薄等特点[26]。自然开花、授粉、结果的能力低下,在长期过度砍伐采摘过程中,使得毛豹皮樟种群呈现出显著的倒金字塔状,濒临灭绝。因此,其种苗繁殖技术成为当今研究的一大热点,如种子繁殖、高枝压条繁殖、扦插繁殖、组培繁殖、人工栽培技术研究等[27]。

3 赤水虫茶的化学成分

赤水虫茶具有丰富的营养成分,如多糖、粗蛋白、茶多酚、咖啡因、氨基酸等,可作为绿色健康的代用茶饮用。由表2可知,紫白虫茶、米白虫茶、仓樟虫茶、三叶虫茶、遵义毛峰均含有较丰富的粗蛋白与粗纤维,但紫白虫茶的粗蛋白含量明显低于其他几种虫茶,且其粗纤维的含量高于其他几种虫茶,这可能与植物原料在昆虫体内的消化吸收过程有关。仓樟虫茶无咖啡因与茶多酚,而其他虫茶含有一定的咖啡因与茶多酚,因此,仓樟虫茶可作为需控制咖啡因摄入人群的替换饮料。茶多酚是决定茶叶色香味及生理功效的主要成分,茶多酚含量是判断茶叶品质好坏的重要指标[33]。比较赤水虫茶(市售)、三叶虫茶、化香虫茶、遵义毛峰中茶多酚含量,其总体趋势为遵义毛峰 > 三叶虫茶 > 赤水虫茶 > 化香虫茶。因此,在进行茶多酚提取及相关功能性食品研发时,可选择赤水虫茶作为茶源。研究表明,茶叶中茶多酚的含量随发酵程度增大而减小[34],在虫茶的制作工艺中存在发酵和植物原料被昆虫取食后在体内消化吸收的过程,从而导致各类虫茶的茶多酚含量均低于遵义毛峰。茶叶的水浸出物代表了茶叶中氨基酸、茶多酚、咖啡因等多种水溶性成分的总和,是成品茶质量的综合指标[35]。由表2可知,所测6类虫茶的水浸出物含量都较高,最高可达41.71%,最低9.63%。酚氨比是成品茶中茶多酚总量与氨基酸总量的比值,是成品茶茶汤滋味醇度的重要指标[36]。通过自检结果发现,赤水虫茶的酚氨比较低。因此,在饮用赤水虫茶时,可以加入常规茶来改善其风味。