对羟基苯甲酸对三七黑斑病致病性因素的影响研究

作者: 胡光玉 杨善武 周彬 赵春琼 陈健好 赵静

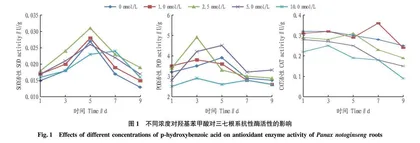

摘要 [目的]探讨对羟基苯甲酸与三七黑斑病“病害三角”之间的互作影响,分析对羟基苯甲酸对病原真菌及其寄主植物在生理功能、抗病性和病原菌致病性上的影响。[方法]以三七一年生幼苗及三七黑斑病菌(Altemaria panax Whetzel)为试材,借助酶学分析技术,分别探讨4个不同浓度对羟基苯甲酸胁迫下三七-土壤-病原菌致病性生态因素的变化。[结果]不同浓度的对羟基苯甲酸对三七幼苗及病原菌的化感作用受到浓度效应的影响。在2.5~5.0 mmol/L浓度下,三七根系抗性酶活性会有短期内的增加,后逐渐降低,而高浓度(10.0 mmol/L)的胁迫下则明显下降;土壤酶活性的变化也有相同的趋势。三七黑斑病菌在2.5~5.0 mmol/L浓度下其果胶酶、纤维素酶均出现较高活性,说明在该浓度范围内病原菌生长情况及繁殖能力较好。[结论]对羟基苯甲酸与三七黑斑病发生的3个要素即寄主、土壤、病原菌三者之间存在化感浓度效应。

关键词 对羟基苯甲酸;三七黑斑病;病原真菌;抗性酶;土壤酶活性;致病性酶

中图分类号 S432.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)13-0163-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.13.038

Study on Effects of p-hydroxybenzoic Acid on the Pathogenic Factors of Black Spot Disease in Panax notoginseng

HU Guang-yu,YANG Shan-wu,ZHOU Bin et al

(College of Chemistry, Biology and Environment, Yuxi Normol University, Yuxi,Yunnan 653100)

Abstract [Objective]To explore the interaction between p-hydroxybenzoic acid and the “disease triangle” of Panax notoginseng black spot disease, and analyze the effects of p-hydroxybenzoic acid on the physiological function, disease resistance and pathogenicity of pathogenic fungi and their host plants.[Method]Using one-year seedlings of Panax notoginseng and Alteraria panax Whetzel as test materials, the enzymatic analysis techniques were used to investigate the changes in the pathogenic ecological factors of Panax notoginseng-soil-pathogen under four different concentrations of p-hydroxybenzoic acid stress.[Result]The allelopathy of different concentrations of p-hydroxybenzoic acid on the seedlings and pathogens of Panax notoginseng was affected by the concentration effect. At a concentration of 2.5-5.0 mmol/L, the root resistance enzyme activity of Panax notoginseng increased in a short period of time, and then gradually decreased, while under high concentration (10.0 mmol/L), it decreased significantly;the changes of soil enzyme activity showed the same trend. At the concentration of 2.5-5.0 mmol/L, the pectinase and cellulase activity of Panax notoginseng were higher, which indicated that the growth and reproduction ability of the pathogenic bacteria were relatively good within this concentration range. [Conclusion]There is an allelopathic concentration effect of p-hydroxybenzoic acid on the three factors involved in the occurrence of black spot disease of Panax notoginseng, namely host, soil and pathogenic bacteria.

Key words P-hydroxybenzoic acid;Panax notoginseng black spot disease;Pathogenic fungi;Resistant enzyme;Soil enzyme activity;Pathogenic enzyme

基金项目 国家自然科学基金项目(32060036);大学生创新创业项目(202111390001)。

作者简介 胡光玉(2000—),女,云南昭通人,从事生物科学研究。通信作者,副教授,博士,从事植物病原菌与寄主互作研究。

收稿日期 2022-04-01

植物的根系在其生命过程中扮演重要的角色,是植物直接与土壤的接触部分,承担着植物与土壤物质的吸收与交换。根系一方面从土壤中吸收水分和养分,另一方面也向周围土壤释放一些无机离子和有机化合物,即根系分泌物,这些物质是一类复杂的混合物,Rice[1]把植物根系分泌物归为14类,其中最常见的是低分子量有机酸、酚类和萜类化合物。酚酸类物质是构成植物不同根际微生态特征的关键因素[2-3],也是引起作物连作障碍的主要因素。酚酸类物质可以通过调节细胞膜的通透性、植物激素、光合作用等因素来影响植物的生长。另外,酚酸类物质为根际微生物提供充足的营养,增加根际微生物的数量,提高微生物活性,直接或间接地改变土壤微生物群落结构,进而影响作物生长。对于不同的作物,分泌酚酸的种类、数量存在较大差异,因而对土壤条件和微生物群落结构的影响不同。Lv等[4]研究了水杨酸在蚕豆连作障碍中的作用机制,结果表明,水杨酸显著提高了蚕豆病害的发病率和病情指数,抑制了幼苗的生长,降低了蚕豆的生理抗性。白羽祥等[5]研究表明,连作植烟土壤中,酚酸含量与土壤速效钾、水解氮、速效磷、pH、有机物含量及微生物群落结构均有显著相关性。Guo等[6]研究表明肉桂酸能促进法巴豆枯萎病的发生并降低幼苗的抗性,同时也显著提高了镰刀菌的致病性。

对羟基苯甲酸为酚酸类化感物质,是自然界中常见的化合物,存在于高等植物、微生物、苔藓和土壤中。该研究通过对三七幼苗进行不同浓度对羟基苯甲酸的胁迫生长,分析其对三七根系抗性酶、土壤酶活及三七黑斑病的致病性酶活性的影响,以期为三七种植的可持续发展提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试三七幼苗取自云南省玉溪市建水县三七种植基地。外源对羟基苯甲酸为分析纯标准品,购自上海生工生物工程有限公司。

1.2 三七幼苗抗性酶试验处理

1.2.1 试验处理。

基于前期研究基础[7],试验设置4个对羟基苯甲酸浓度(用0.3%乙醇溶液配制浓度分别是1.0、2.5、5.0、10.0 mmol/L),同时以0.3%乙醇溶液为对照处理(CK)。

以一年生三七苗为试验材料,定植于50 cm×10 cm×15 cm的栽培盆中,每盆选择长势一致的植株10株进行种植。定植14 d后用配制好的对羟基苯甲酸溶液进行根部浇灌处理,每个处理设3个重复,定期浇灌营养液,补充水分,确保植株正常生长。为确保土壤中的对羟基苯甲酸浓度,连续处理5次,每次间隔1 d。为防止酚酸溶液流失,在培养盆下面放置托盘,将外渗的酚酸溶液重新浇回培养盆中,处理10 d后开始取样,进行相关生理指标的测定。

1.2.2 根系抗氧化酶活性的测定。

试验选取超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)3个指标进行测定,方法参照文献[8]。

1.3 病原菌致病性酶活性测定

1.3.1 供试菌株。

以三七种植中三七黑斑病菌的病原人参链格孢(Altemaria panax Whetzel)为供试菌株。这个菌株为实验室分离并通过接种试验及生理生化、分子鉴定保存的三七病原菌。

1.3.2 病原菌致病性酶活性的测定。

试验选取果胶酶、纤维素酶2个指标进行测定分析,方法参照文献[9-10]。

1.3.3 土壤酶活性的测定。

土壤脲酶活性采用苯酚钠比色法测定,蔗糖酶活性采用3,5-二硝基水杨酸法测定,碱性磷酸酶活性采用磷酸苯二钠法测定,多酚氧化酶活性采用邻苯三酚比色法测定。

1.4 数据处理

采用 Origin和SPSS 10.0统计分析软件包对试验数据进行处理分析。

2 结果与分析

2.1 对羟基苯甲酸对三七根系抗性指标的影响

对羟基苯甲酸是酚酸类化感物质中存在较为广泛的一种,也是被报道的引起作物连作障碍的酚酸物质之一。如图1所示,在不同浓度外源对羟基苯甲酸胁迫下,三七幼苗根系抗性酶活性与对照相比有明显变化。SOD是抗氧化金属酶,在机体氧化与抗氧化的平衡中起到重要作用。与对照相比,随着胁迫时间的增加,各浓度对羟基苯甲酸处理SOD活性均呈现先升高后降低的趋势,1.0、2.5、5.0 mmol/L的处理在第5天均达到酶活性峰值,其中2.5 mmol/L对羟基苯甲酸处理的植株酶活性最强,为0.031 U/g。而高浓度对羟基苯甲酸(10.0 mmol/L)的处理,酶活性最大值在第7天出现,后逐渐下降。所有浓度对羟基苯甲酸处理在第9天时酶活性达最低值。

POD是众多涉及清除活性氧(ROS)类物质的最重要酶类之一。由图1可知,随对羟基苯甲酸胁迫处理时间的延长,POD活性也呈先升高再降低的趋势,其中2.5 mmol/L处理的POD活性最强,最大值达到4.9 U/g,说明该浓度下外源对羟基苯甲酸对三七根系产生伤害,引起根系保护性酶POD发生应激反应。而10.0 mmol/L处理,其POD活性始终低于对照也低于其他浓度(除第7天),这说明高浓度的对羟基苯甲酸对三七根系危害性最强。

CAT清除剂也是生物防御体系的关键酶之一。由图1可知,随对羟基苯甲酸胁迫程度的加重,对羟基苯甲酸浓度越高的三七根系CAT活性越低,不同浓度酶活性峰值时间不一致。其中,1.0 mmol/L对羟基苯甲酸处理在第7天达到最大值(0.36 U/g);2.5 mmol/L对羟基苯甲酸处理在第5天达到最大值(0.31 U/g);5.0 mmol/L对羟基苯甲酸处理在第1天达到最大值(0.28 U/g),后逐渐降低。CAT活性达最低值为10.0 mmol/L处理第9天,酶活性仅为0.09 U/g。