耕读教育背景下农科专业经典阅读组织化推广策略研究

作者: 李煦 邬玉香 徐霞

摘要 随着互联网和移动互联网的快速发展,大学生碎片化阅读多于整本书精阅读,碎片化阅读不利于大学生形成完整的知识体系,高校图书馆经典阅读组织化推广是促进大学生群体“精”读经典的重要途径。阐述了耕读教育背景下,构建农科专业经典阅读组织化推广模型,促进大学生群体阅读农科专业经典,运用案例分析法梳析该模型的中组织目标、组织环境、组织结构、组织行为等组织化推广四要素,提出了农科专业经典阅读组织化推广策略,该策略是专业经典阅读制度化、常态化的保障,同时也是推进阅读推广专业化、数字化发展的硬核,不仅能融入思政教育目标,还能有效激发大学生爱读农科专业经典,提升阅读农科经典的技能。

关键词 耕读教育;农科专业;经典阅读;组织化推广

中图分类号 S-01 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)14-0278-05

基金项目 湖南省教育厅教学改革研究一般项目“耕读教育背景下农科特色通识课程建设研究”(HNJG-2022-0647)。

作者简介 李煦(1968—),女,湖南长沙人,副研究馆员,硕士,从事知识服务、农耕文化研究。

2018年3月,我国成立了国家全民阅读促进委员会,引导社会各界共同参与全民阅读活动,国家层面组织化促进全民阅读开始启动。进入全民阅读时代,图书馆阅读服务的基本形式是阅读推广[1]。高校图书馆是阅读推广的主体,组织开展专业经典阅读推广帮助大学生提升阅读和专业素养。涉农高校农科专业经典阅读是基础性、入门性环节,阅读推广人在具备图情专业背景的同时也要具备农科专业背景,因此各涉农高校针对农科专业组织专业经典阅读推广活动较少。

当下,涉农高校在耕读教育改革实践中存在着耕读教育体系不完善,特别是与“三农”实际联系不够紧密、实践育人环节有待加强、毕业生面向农业农村就业创业人数较少等问题。涉农高校大学生存在阅读农科专业经典图书意愿不强、理论与实践脱钩或有阅读意愿但阅读能力匮乏的现状。涉农高校图书馆发起面向农科在校大学生,开展农科专业经典阅读推广活动,是组织大学生接受耕读教育,实现专业成长的重要途径,推广活动突显农科专业特性。农科专业经典阅读推广承载助力大学生解决“不知道怎样选择专业经典书籍”“经典专业书籍思想深邃难读懂”“大学生专业理论学习与实践脱钩”“农业实践如何‘对接’专业经典书籍中的智慧”的卡脖子难题。

针对上述问题,笔者以湖南农业大学图书馆(下面简称湘农图书馆)农科专业经典阅读组织化推广实例为研究对象,分析了组织化对集聚多样化的群体阅读受众,追求专业经典阅读收益目标,发展专业经典的共读愿景意识,提高专业经典阅读驱动力,实践了基于组织化设计,构建农科专业经典阅读组织化推广模型,营造农科经典阅读推广环境,以可多形式组织结构、农科经典阅读组织化行为范式,达到有效促进农科专业经典阅读推广的过程,为专业经典组织化阅读组织化推广提供实证依据。

1 耕读教育与经典阅读的基本理解

1.1 耕读教育的基本内涵

耕读教育的基本内涵是“亦耕亦读”,培养大学生在大学学习阶段通过参与农业生产,建立新时代耕读意识和劳动观念,是涉农高校服务乡村振兴、传承农耕文化的重要途径。掌握耕读,其一是耕的道路,其二是读的道路。所谓耕的道路,强调的是躬身实践,在实践劳动中学会耕的技能、体会耕的价值。所谓读的道路,则强调系统学习,以掌握先进的知识理论。要掌握先进的知识理论,必须从阅读经典开始。

1.2 经典阅读的理解

经典阅读的内涵是指大众需要阅读在学科领域具有经典性与权威性的著作,其内容对大众生活和工作具有教育性作用[2]。经典的教育和熏陶,会深刻地影响读者的思想与行为。

1.3 耕读教育与经典阅读推广的融合发展理念

涉农高校将耕读教育与经典阅读推广融合发展,一是组织化实施“全民阅读”理念与耕读教育理念一脉相承。“全民阅读”连续9次写入国务院政府工作报告,国家由上至下组织化层层推进阅读;习近平总书记在给学校“志愿服务队”重要回信和给全国涉农高校的书记校长和专家代表重要回信精神要求涉农高校坚持将耕读教育融入人才培养全过程、全环节,与突出“三农”情怀导向的理念一脉相承。耕读教育背景下,开展专业经典阅读组织化推广,是培养大学生文化自信、专业自信的必需环节。二是农科专业经典阅读组织化推广丰富了耕读教育与专业实践教育。农科专业经典阅读组织化推广培育大学生家国情怀与专业理论相融合、专业经典阅读教育与专业实践融合[3]、农业生产技术与耕读文化融合,以“读”致“知”,以“耕”促“行”,丰富新时代耕读教育体系,培养具有家国情怀和“一懂两爱”情怀的新时代农业人才。三是专业经典阅读组织化推广是一种学术新研究、新实践。以“经典阅读组织化推广”为关键词,在CNKI、万方等数据库中未找到相关数据,说明这是可探索的新研究方向。专业经典阅读组织化推广是基于“阮冈纳赞图书馆学五定律”理论进行组织实施的。图书馆自身是一个组织体系,是大学生从教育向职业过渡的一个重要场域。专业教育的实践部分是专业学习重要的环节,图书馆以专业经典阅读推广为平台,通过组织化的形式将这个教育过程链接起来,营造一个有利于大学生提升专业经典阅读素养的组织环境,促进学生专业学习与知经典、读经典、悟经典相融合,是一种新实践。

2 农科专业经典阅读组织化推广策略

2.1 农科专业经典阅读组织化推广模型

2022年,湘农图书馆阅读推广志愿者以自愿组队、自筹经费、志愿服务(“三Z”)组织管理模式,开展了基于“两馆一基”[4] 的农科专业经典阅读组织化推广活动。活动中,大学生“三Z”组织管理模式是响应国家号召的最好表现,大学生团队组织建设得到强化,大学生团队群体实现共读专业经典阅读愿景,在书本里找共鸣,成就知书达“理”,知书达“礼”,读有所用,读以修为。

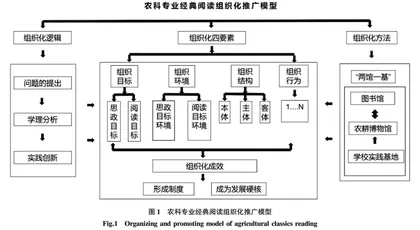

专业经典阅读组织化推广遵循“为书找人”“为人找书”的“图书馆学五定律”,由图书馆对接农耕博物馆、稻作企业,在耕读教育、专业实践过程中提升学生阅读农科专业经典的能力,培养学生追求农科专业素养,驱动自觉阅读,激发学生阅读经典过程中诵读、写作的兴趣。这个过程组织化起到很大作用,通过组织化协调和整合不同的利益关系,从而使个体构成一个有机整体的过程,建立有序提高学生专业经典阅读素养及服务乡村文化振兴的长效机制。专业经典阅读组织化推广包涵了阅读推广组织目标、组织环境、组织结构、组织行为“四要素”。“四要素”构建了“四位一体”提高大学生专业经典阅读素养的有效机制,营造了组织环境,对实现组织目标起到保障作用,以“两馆一基”为组织化方法,实现了从“为人找书”“为书找人”到“为图书馆找社会实践平台,为社会实践平台找图书馆”,拓宽了图书馆发展空间。湘农图书馆农科专业经典阅读组织化推广案例依据组织化四要素构建了农科专业经典阅读组织化推广模型(图1),提出专业经典阅读组织化推广策略。

2.2 组织化目标

2.2.1 思政目标。

农科专业经典阅读推广思政目标设计,强化大学生社会主义核心价值观、坚定理想信念,立德树人的根本。湘农图书馆为农科大学生“志愿服务”乡村振兴搭建平台,突出“袁隆平科学家精神”与“一懂两爱”情怀导向两个方面作思政目标设计,构建经典阅读组织化推广及耕读教育思政新格局。

2.2.2 阅读目标。

阅读目标内涵分为3个阶段,第一阶段是阅读,第二阶段是写作,第三阶段是致用。以写作为下一环节,阅读必然是沉浸式的过程,阅读大量、多种同一主题的经典,并逐步认同经典的思想;以致用为下一环节,写作必然是阅读成果的表达,更是深入理解、辩证分析、反复凝炼的过程,在充分吸纳各种观点酝酿的营养后,再守正创新,并逐步形成自己的观点并应用于自己的实践。

2.3 组织环境

经典阅读组织化推广环境归根到底是用何种阅读推广发展方式和推广方式的问题。营造阅读组织化推广发展体系,促进农科专业经典阅读推广跨行业融合发展是解决阅读组织化推广的基础之策。

2.3.1 思政目标组织环境。

一是习近平总书记认为志愿服务是现代社会文明进步的重要标志,是加强精神文明建设、培育和践行社会主义核心价值观的重要内容。大学生基于“三Z”原则,自主管理,走进农村,用实际行动发挥志愿服务在推进乡村文化及产业建设中的积极作用,提高图书馆服务社会的质量和影响力。二是大学生体验耕读生活,参与农耕劳动实践,引导大学生以“知农、爱学、兴农”为价值追求,以“勤耕苦读、立己达人”为精神内核,引导师生追求“为‘三农’奉献”崇高的人生境界。三是图书馆积极外联本校农业实习实践基地(科学家精神基地),农耕文化博物馆,搭建“两馆一基”耕读教育平台,确定“袁隆平科学家精神”系列经典著作为思政教育重要读物,予以导读,指导践行。

2.3.2 阅读目标组织环境。

在纸质图书和电子图书融合出版的新时代,大学生习惯碎片化阅读,少有精读。图书馆阅读推广要走专业化建设道路[5],结合专业给大学生作经典精阅读辅导,由图书馆阅读素养专业教师授课,引导学生精读经典。精读,指读者从头到尾细读整本书,让读者从书籍里不仅可以一睹科学家的风采,更多地是可以领悟科学世界奇妙,丰富精神、塑造人格、锻炼思维能力。精读训练包括经典导读与阅读讨论,要求学生采用批注笔记法,自己动手写注释,记录自己的阅读感悟及提醒自己要注意的地方;采用符号标记法,对重点内容进行标记,再阅读时能将思维的触角深入文字的背后,对其承载的思想内容进行深层次的理解探索;采用探究阅读法,对书本中揭示的理论进行推演,通过自己融会贯通对知识再组织进行钻研与思考。这样的阅读目标环境使学生有了想读的欲望、沉浸阅读的坚持和会读的技能。

2.4 组织结构

“角色”是组织结构分析的基本单位。组织结构聚焦在专业经典阅读推广的本体、主体及客体3个“角色”。

2.4.1 阅读推广组织本体。

这里所指的本体,指以知识语言描述的专业经典阅读推广主题知识。在湘农图书馆案例中,教师要围绕农科经典阅读推广主题做知识组织工作,首先确定农科经典阅读推广的主题,将图书馆、博物馆、实习实践基地的知识库(包括纸质图书文献、电子图书、数据库、展藏品图片、视听资料等)中的相关内容搜集、整理、组织成用户个性需求的知识模块。这个过程还包括了个人的隐性知识。通识课程教师、科学家、知名教授、校外导师(企业家、匠人、农民)形成了一个汇聚的知识资源和信息流,能很“接地气”地帮助大学生解决了阅读经典专业文献的卡脖子问题。

2.4.2 阅读推广多元结构组织主体。

在开展专业经典阅读组织化推广活动过程中,图书馆、教师志愿者、校内专家、校外导师共同构成阅读推广的主体,形成一个组织化多主体合作新格局。如湘农图书馆参加农科专业经典阅读推广活动的教师志愿者、校内专家、校外导师(相关单位的农业科学家、涉农企业家、职业农民)等围绕农科经典阅读推广活动结成联盟,形成具备农科专业素养的多元化结构专业推广人才团队[6],共同支撑阅读推广的“知识池”。教师助力大学生志愿者翻转角色做阅读推广的主体,建立师生学术实践共同体,借助乡村企业平台实现专业知识转化实践。

2.4.3 阅读推广多元结构组织客体。

在开展专业经典阅读组织化推广活动过程中,大学生志愿者是专业经典阅读推广的主要客体。在湘农图书馆案例中,长沙县农民及“隆平稻作公园”员工也是客体,与大学生志愿者共同组成专业经典阅读推广的“接收器”。

大学生的心理、情感及行为在组织过程中表现为渴望个体的思想独立。其权利意识正在成长,他们渴望摆脱束缚,但在超出他们能驾驭的组织、社会中,他们又表现的脆弱和依赖,需要老师和学校的支持。湘农图书馆组织专业经典阅读推广大学生志愿者组队到学校实习实践基地耕读[7],实践了农耕劳动,延伸了阅读推广,带动乡村形成阅读之风,成为学习型乡村。