山区河流水生态系统修复技术研究

作者: 刘闪 王洁瑜 刘爱环 马星宇 文剑然 张耀华 罗鑫

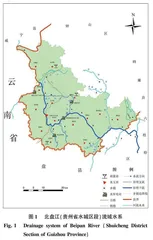

摘要 总结了河流生态修复的国内外研究进展,针对贵州省水城区山区河道生态环境问题日趋严峻的形势,从水资源、水安全、水环境、水生态、水文化、水景观6个角度论述了北盘江生态修复技术,并根据贵州省水城区段北盘江的实际状况,提出了生态修复工程技术,且对其效果进行了分析,研究结果对未来山区河流的生态修复具有一定的参考价值。

关键词 生态修复;水生态;水环境;山区河流

中图分类号 X 171.4 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)15-0175-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.15.043

Study on Restoration Technology of Mountain River Water Ecosystem—Taking Beipan River in Shuicheng District of Guizhou Province as an Example

LIU Shan,WANG Jie-yu,LIU Ai-huan et al

(Guizhou Provincial Water Resources and Hydropower Survey,Design and Research Institute Co.,Ltd.,Guiyang,Guizhou 550000)

Abstract The research progress of river ecological restoration at home and abroad was summarized. In view of the increasingly severe ecological environment problems of mountain river in Shuicheng District of Guizhou Province,this paper discussed the ecological restoration technology of Beipanjiang River from six perspectives,including water resources,water security,water environment,water ecology,water culture and water landscape,and put forward the ecological restoration engineering technology according to the actual situation of Beipanjiang River in Shuicheng District of Guizhou Province,and analyzed its effects.The results of this study had certain reference value for the ecological restoration of mountain rivers in the future.

Key words Ecological restoration;Water ecology;Water environment;Mountainous river

水生态系统是指河湖生态系统及其水空间的子系统,以及由河流、湖泊和其他水域及其自然生态系统中的沿海和沿海湿地组成的水和陆地群落的交错带。它是水生生物群落的重要栖息地,与流域的水文循环(包括地下水)密切相关[1]。良好的水生态系统在维持自然物质循环、能源流动、清洁环境、缓解温室效应以及维持生物多样性和生态平衡方面发挥着重要作用。河流是地球上水文循环的重要途径,在生物圈的物质循环中发挥着非常重要的作用,具有输水和排洪、气候调节、供水和发电、景观娱乐、生态平衡等功能,是自然界最重要的生态系统之一[2]。生态修复是恢复受损生态系统自我调节能力的过程。在生态学原理的指导下,以生物重建为基础,结合植物、物理、化学和工程技术手段,通过优化和互联,使生态系统的技术系统、结构和功能达到最佳效果,朝着有序的方向发展[3]。河流的生态修复是指将退化的河流恢复到未受干扰的原始状态或人类干预导致的适当状态。河流修复的目的通常是通过恢复河流系统更自然的状态来恢复河流的许多功能。生态河流修复的定义包括以下4个含义:①生态河流修复目的是在理想状态下恢复其自然状态而不受损害,但由于生态系统自然演替过程的不可逆性,它只能在现实状态下恢复到相对自然的状态;②生态河流修复的过程是以生态系统自我调节为主,辅以人工干预的重建过程,通常采用工程和非工程措施相结合的方式;③恢复的生态系统不会破坏生态平衡或损失人类利益,它是人与自然之间的一种新的良好平衡;④河流的生态修复不是一次性行动,而是需要持续优化[4]。改善河流生态恢复的标志主要体现在生物多样性的提高,生物多样性的提高通过对生物的丰度和多度进行度量[5]。生物多样性使群落功能分化,物种丰富的群落比贫乏的群落能在更高的层次上维持多种功能。

山区河流具有汇流时间短、流速大、坡度大等特点[6],因此在山区河流治理时,应结合其特点进行生态河流修复。多年来,为满足防洪、排水、灌溉、航运等要求,人们使用了过多硬质材料来整治河道,导致河流变短,河流沿岸的洪泛平原和湿地消失,河流两岸的植被减少。随着我国城市化和工业化进程的不断加快,人们对河流生态系统的需求增加,水利工程的逐步实施,水消耗量和排放量的不断增加,河流水质恶化,河流生态系统退化加剧,导致河流水量不足和水流不畅等[7],再加上农业面源污染、生活污水排放,导致河流水质恶化,水体自净能力降低,河流生态环境受到严重破坏,河流生态系统退化加剧,不再可能仅依靠污染控制措施,因此河流生态修复工作迫在眉睫。贵州省水城区段北盘江流域地区河流开发利用强度大,河流生态问题较为突出。该研究主要介绍国内外河流生态修复技术的相关研究进展以及河流水生态系统主要生态修复技术,并以北盘江(贵州省水城区段)为实例,分析这些技术的生态修复效果,以期为其他区域河流生态修复实践提供参考和指导。

1 国内外河流生态修复研究进展

德国 Selfert于1938年首次提出了河道生态恢复的概念,标志着河流生态修复研究的开端。欧洲、美国、日本等发达国家早在20世纪60年代就意识到了河流生态环境所存在的问题,并在此基础上进行了大量的研究和实践。近半个世纪以来,国内外对河流生态修复进行了大量的、深入的调查、科研和实践活动,基于多种目标的各种修复技术已得到研发[8-12];大型河流的生态修复工作也已有不少实例[13-14],以密西西比河、莱茵河为典型代表的许多河流修复工作相对比较具体、细致,并且这些修复活动大多取得了良好的生态环境效益。

在20世纪90年代,随着世界各国对河流生态问题的重视,我国也逐渐对河流生态修复相关理论进行认知与探索。2000—2005年,我国处于理论研究的初级阶段,这一时期主要借鉴了国外较为成熟的河流生态恢复理论,根据我国的实际情况,对河流的现状进行分析,提出了治理的目的和原则,并探讨了修复技术。2005 年至今进入理论与实践全面发展阶段,全国范围内进行河流生态修复实践工作,在技术、管理、制度建设等多个层面上进行了总结,并在实践中积累了丰富的理论成果[4]。从20世纪90年代后期开始,在我国进行了一系列的生态恢复工作[15]。在2002、2005、2009年,北京市对转河、北护城河、永定河等河岸区域进行了一系列的生态恢复,其中以河漫地、护岸、护岸为主要内容[16-17]。从1986年起,长春市对伊通河进行了30年的整治,主要内容有沿岸植物缓冲带建设、多功能鱼池建设、河道微地貌改造等[18]。根据国外的经验,指出水利建设与生态建设的密切联系是今后发展的一个重要方向。

目前,国内外学者对河川生态修复的理论和方法进行了深入探讨,但还没有建立起一套较为完整的流域生态修复理论和方法体系。在国内外的河流生态修复研究中,已有大量的研究成果,而对其修复过程、机理和实证证据的研究却很少。随着河道修复的不断深入,河道的恢复已由单一的结构恢复向整体的结构、功能和动态的综合修复。总体上,国内关于河流生态修复的理论研究已有一些进展。但是,目前的研究多局限于模式讨论和室内,关于河流体系的研究很少。

2 河流生态修复主要技术与方法

河流生态修复的目标是使其回归到相对自然的状态,保持其可持续发展,增强其生态价值和生物多样性。河流生态修复的实施成效评估指标主要有水文条件、地貌形态、水体物理化学、生物群落多样性。生态修复应着重于生境的建设,在适当的人为引导下,逐步恢复和增强其自身的调控能力,使其处于一个结构合理、功能完备、动态稳定的状态,并在此基础上不断优化,是一种可持续发展的生态保护措施[19]。河流的生态修复包括改善水文条件、修复河流地貌、恢复生物物种,应将河流所在的流域作为一个整体来考虑[20],以整个河流景观总体规划为依据,根据地理位置、水文环境、周边信息等特殊因素,对其进行分区分析。大部分的生态恢复技术都是在一开始就用少量的人工来引导,到了后期,可以减少人力和物力的投入,通过生态系统的自我调整,逐渐形成一个新的生态平衡,需因地制宜进行特色化的设计。

2.1 水质生态修复技术

污染河段的水质治理技术在国内外已有相当长的历史,其技术包括物理修复、化学修复和生物修复三大类。

2.1.1 物理修复技术。

2.1.1.1 空间调水。通过调水来改善水体的生态状况;调水是一种主要的控制措施,将干净的水注入受污染的河道,可以增加河水的流量,加快河水的流速,促进河水的冲淡,对河水的污染起到一定的缓解作用[21]。对于附近有充足清洁水源的污染河流来说,这是一种可取的方法。

2.1.1.2 河道曝气。通过充入空气或纯氧,提高污染水体的溶氧氧含量,增强其自净能力,去除河流中的污染物,改善河流水质。

2.1.1.3 底泥疏浚。通过对河道底泥的疏挖,去除水体中的污染物质,从而改善河段的水质。底泥疏浚技术是一种有效的清淤技术,该技术主要应用于富营养化河水的治理。

2.1.2 化学修复技术。

2.1.2.1 化学絮凝处理。通过将絮凝剂注入河道,与河道中的污染物质进行化学反应,达到去除水体污染的目的。这一技术适合于相对封闭的重度污染水域。

2.1.2.2 化学除磷。在污水中加入一种化学除磷剂,通过一系列的分解、凝结、沉淀,从而实现对磷的去除。这一技术适合于具有高溶解度和高浓度有机磷的水体。

2.1.3 生物修复技术。

2.1.3.1 人工湿地。人工湿地是一个生态系统,包括一种人造的基质和一种水生植物[22]。利用湿地土壤、人工介质、植物、微生物等物理、化学、生物三者的综合作用,实现了污水和淤泥的净化。该技术已被广泛用于改善受污染河流的水质。

2.1.3.2 生态浮床。在被污染的水体中放置一种特殊的生物载体,形成一种漂浮的浮床,将具有很强的有机污染物的植物移植到浮床的培养槽中,让植物的根漂浮在水面上,利用吸附的方式减少氮、磷和有机污染,达到净化水质的目的。该技术主要应用于水体富营养化和有机污染水体,具有良好的治理效果,可实现资源的可持续利用[23]。

2.2 河道形态修复技术

河道形态修复技术是在保持河道自然形态的基础上,对其纵向和横向的形态进行恢复,保持其弯曲的形状,以保持其多样性。河道景观修复的主要内容有3个方面:①复河流蜿蜒形态的纵向延续;②横向连通,也就是对河道的剖面进行修补;③对河流堤防的恢复。弯弯曲曲的河道,对边滩、边滩心滩、跌水等地形的发育更为有利,使生物的生境更为多样,种类和数量也得到了极大改善。

2.2.1 河道纵向形态修复。

河道纵断面整治,主要是将妨碍河道的拦水建筑物拆除,使其维持其天然曲折的河型。通常采取的措施有河道蜿蜒形态的营造、河道连续性的恢复、水体流动的多样化。