安徽省耕地利用强度与粮食产量关联分析

作者: 郑远远 程久苗

摘要 利用2000—2020年耕地利用与粮食产量相关数据,运用线性回归分析和灰色关联分析方法,分析近20年安徽省粮食综合生产能力,探究耕地利用强度与粮食产量的关联性。结果表明:近20年安徽省与全国粮食产量整体上变化趋势保持一致,而安徽省粮食产量波动较频繁,总体上呈现波动式增长;劳动力强度与粮食总产量、稻谷产量关联性最大,科技强度与小麦产量、玉米产量关联性最大。据此提出优化农村劳动力配置、促进机械化规模化经营、控制耕地物质投入强度的对策建议。

关键词 粮食产量;耕地利用强度;安徽省

中图分类号 F 301.2 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)15-0193-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.15.047

Correlation Analysis of Cultivated Land Use Intensity and Grain Yield in Anhui Province

ZHENG Yuan-yuan,CHENG Jiu-miao

(College of Geography and Tourism,Anhui Normal University,Wuhu, Anhui 241002)

Abstract Based on the data of cultivated land use and grain yield from 2000 to 2020, the comprehensive grain production capacity of Anhui Province in recent 20 years was analyzed by using linear regression analysis and grey correlation analysis, and the correlation between cultivated land use intensity and grain yield was explored. The results showed that: In the past 20 years, the grain yield of Anhui Province and the whole country kept the same trend, but the grain yield of Anhui Province fluctuated more frequently, showing a fluctuating growth in general;labor intensity has the greatest correlation with total grain output, rice yield, and science and technology intensity has the greatest correlation with wheat yield and corn yield. Accordingly, the countermeasures and suggestions were put forward to optimize the allocation of rural labor force, promote the mechanization scale operation and control the material input intensity of cultivated land.

Key words Food production;Intensity of cultivated land use;Anhui

目前我国是世界上人口最多的国家,也是世界粮食生产与消费大国。保障我国粮食安全,不仅关系国民经济平稳运行、社会健康发展和国家长治久安,也是世界稳定发展的重要保障。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出各省要稳定粮食播种面积、提高产能强度,加强粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设。2022年中央一号文件指出,要牢牢守住保障国家粮食安全底线,全力抓好粮食生产和重要农产品供给,强化现代农业基础支撑。在这样的现实背景下,推动耕地利用强度与粮食生产协调发展,成为保障中国粮食安全的必然选择。

从现有研究来看,国内学者关于粮食产量及其影响因素的研究较多,主要呈现的是研究角度的多样化[1-3]、研究方法的多样化[4-6]以及指标选取的多样化[7-8]。其中,从耕地利用强度角度出发,进行粮食产量研究相对较少。耕地利用强度是人类为满足自身需要对耕地生态系统的改变或干扰程度,它可以指导农业及土地集约化对土地质量的影响[9-10]。通过梳理耕地利用强度和粮食产量的相关文献可以发现:在耕地利用强度的指标上,学者们主要从劳动力投入强度、物质投入强度、科技投入强度、种植强度等方面构建耕地利用强度评价体系[11-14];在耕地利用强度与粮食产量的关系上,学者们主要从土地利用的隐形形态研究角度出发,以耕地利用强度表征土地利用转型,探究土地利用转型与粮食产量的耦合关系[15-19],发现二者在时空耦合上存在一定的规律性。

笔者从耕地利用强度对粮食产量的影响为视角,利用线性回归法探究安徽省粮食综合生产能力,运用灰色关联法分析耕地利用强度与粮食产量的关联性,以期为安徽省粮食产量的可持续增长提供参考。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

安徽省地处长江、淮河中下游,土地面积14.01万km2,省域可分为淮北平原、江淮丘陵、皖南山区三大自然区域[20]。2020年末,全省常住人口6 105万,城镇化率达58.33%。生产总值3.87万亿元,人均生产总值63 426元,第一、二、三产占比分别为23.73%、33.99%、42.28%。安徽省粮食作物主要有稻谷、小麦、玉米、大豆、薯类和其他旱粮作物,粮食总产量4 019.2万t,人均粮食产量6 583.46 kg,粮食作物播种面积 728.95万hm2,人均粮食播种面积0.119 4 hm2。安徽省作为全国13个粮食主产省之一,是重要的粮食产业基地之一,稳步提升其粮食生产能力对保障国家粮食安全起到关键性的作用[21]。

1.2 数据来源

该研究所用社会数据来源于2001—2021年《安徽统计年鉴》《中国农村统计年鉴》和各市统计年鉴,统计数据主要包括农村劳动力人数、耕地面积、粮食总产量、非农业人口数、总人口数、化肥投入量、耕地面积、农药使用量、地膜使用量、农业机械总动力、机耕面积、土地总面积、农作物播种面积、有效灌面积、机电井台数等数据。

2 研究方法

2.1 线性回归分析

该研究利用2000—2020年安徽省粮食总产量的时间序列数据,对粮食产量进行线性回归来确定粮食产量的趋势值,由此建立回归方程:

y=-162 874+82.607 8x(1)

式中:y为粮食产量趋势值;x为年份。P=0.936 7,R2=0.871 1,说明线性拟合优良,回归方程统计检验较理想。

2.2 灰色关联分析

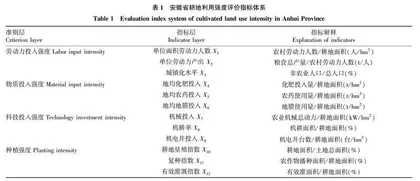

借鉴已有研究成果[11-15,22],依据科学性、综合性、可比性、易获得性的基本原则,选取劳动力投入强度、物质投入强度、科技投入强度、种植强度4个方面的指标,构成耕地利用强度评价指标体系(表1)。

该研究将耕地利用强度的12项指标作为特征序列(子序列),分别为X1,X2,…,X12,将粮食产量作为参考序列(母序列),分别为粮食总产量(Y1)、稻谷产量(Y2)、小麦产量(Y3)、玉米产量(Y4),进而对两个序列间的关联性进行分析,探究耕地利用强度与粮食产量二者间的关联性,并找出其主要影响因素。设子序列为Xi,Xi=(Xi1,Xi2,…,Xin);母序列为Y0,Yi=(Y01,Y02,…,Y0n)。

(1)数据标准化处理。

该研究构建的安徽省耕地利用强度评价体系涵盖 12 个评价指标,粮食综合生产能力涵盖4个方面的指标,每个指标的性质、量纲、数量级等特征,均存在一定的差异,无法直接在不同指标之间进行综合比较。因此,为了统一标准,消除不同指标之间因属性不同而带来的影响,保证结果的可靠性,分析数据之前需要对原始统计数据进行标准化处理。该研究采用均值法对数据进行标准化处理,公式如下:

关联度介于 0~1,若该值越大,则代表其与参考序列(母序列)之间的相关性越强,也就意味着比较序列(子序列)对参考序列(母序列)的影响就越大,反之越小[23-24]。

3 结果与分析

3.1 安徽省省粮食综合生产能力分析

3.1.1 安徽省与全国粮食产量对比分析。

由图1可知,整体上安徽省与全国粮食产量变化趋势可以分为3个阶段:2000—2010年安徽省与全国基本保持一致,先波动下降,随后均保持持续上升的趋势,产生这一现象的主要原因是农业政策的支持和农业科学技术的进步;2010—2015年逐渐开始出现差别化,全国粮食产量增长速度快于安徽省,但是整体上趋势一致;2015—2020年则出现了较大差别,出现了安徽省粮食产量出现严重低于全国的现象,主要是因为2016年安徽省发生严重洪涝灾害和较为严重的台风气象灾害,这直接抑制了粮食的正常生产。总体上看,安徽省粮食生产能力与全国相差不大,但是个别年份低于全国水平。

3.1.2 安徽省粮食产量与趋势产量对比分析。

由图2可知,2000—2020年共出现6个波动周期,平均波动周期为3.5 a,而2000—2020年全国粮食产量共出现3个波动周期,平均波动周期为7 a,和全国粮食生产平均波动周期相比,2000—2020年安徽省粮食生产波动较频繁[25]。2000—2004年以快速增长、快速下降的“N”形发展轨迹为特点;2004—2014年以缓慢增长、缓慢下降的“之”字形发展轨迹为特点;2014—2018年以快速增长、快速下降的“N”形发展轨迹为特点;2018—2020年以缓慢增长、缓慢下降的“倒V”形发展轨迹为特点。安徽省粮食总产量2008年超过3 000万t,并于 2015 年创造了4 077.23万t的历史纪录,净增1 862.43万t,年均递增率为3.81%。由回归方程分析,安徽省粮食总产量每年大约增产75.6万t,可以看出粮食产量以趋势产量为中心呈现波动式增长,但2003—2014年间粮食总产量大多低于趋势产量,说明粮食产量并没有达到预期的增长速度。

3.2 粮食产量影响因素灰色关联分析

对安徽省 2000—2020年粮食产量数据和12个耕地利用强度的指标数据进行灰色关联度计算,得到安徽省粮食产量与耕地利用强度指标层灰色关联度及关联序排行(表2)、安徽省粮食产量与耕地利用强度准则层灰色关联度及关联序(表3)。

3.2.1 粮食总产量灰色关联分析。

由表2可以看出,各因素与粮食总产量的关联度排序为X12>X9>X3>X2>X7>X6>X1>X8>X10>X11>X4>X5,关联度均大于0.50,说明耕地利用强度12个指标与粮食总产量具有较强关联。就耕地利用强度与粮食总产量的关联性来看,关联性最大的前3个因素依次为有效灌溉指数、机电井投入、城镇化水平,关联性最小的3个因素依次为复种指数、地均化肥投入、地均农药投入。由表3可以看出,耕地利用强度准则层与粮食总产量的关联性大小依次为劳动力投入强度、科技投入强度、种植强度、资本投入强度。由此可见,安徽省粮食生产逐渐从传统农业向现代化农业转型,但是安徽省农业生产仍属于粗放型生产,在生产过程中需要投入大量的劳动力成本。

3.2.2 稻谷产量灰色关联分析。

由表2可以看出,各因素与稻谷产量的关联度排序为X6>X2>X1>X12>X10>X11>X9>X7>X3>X4>X5>X8,关联度均大于0.53,说明耕地利用强度12个指标与粮食总产量均具有较强关联。就耕地利用强度与稻谷产量的关联性来看,关联性最大的前3个因素依次为地均地膜投入、单位劳动力产出、单位面积劳动力人数,影响最小的3个因素依次为地均化肥投入、地均农药投入、地均农药投入。由表3可以看出,耕地利用强度准则层与稻谷产量的关联性大小依次为劳动力投入强度、种植强度、资本投入强度、科技投入强度。由此可知,劳动力投入强度对安徽省稻谷产量具有较大影响,其原因主要是安徽省地区的稻谷生产仍属于传统生产方式。