无人机施药法治理互花米草研究

作者: 李永涛

摘要 外来物种互花米草入侵改变了崇明北沿滩涂生境,威胁了崇明生态岛生态环境安全,为治理崇明北沿大面积互花米草,经技术遴选后开展无人机施药法治理互花米草试验研究。在先行试验区的一个互花米草生长季内4次施药,总结互花米草施药技术要点、质量控制要点和施药效果,并跟踪监测评估施药引起的环境风险,进而评估无人机施药法治理崇明北沿滩涂大面积互花米草的可行性。结果表明,无人机施药法治理互花米草效果明显、风险可控、质量达标,是崇明北沿大面积互花米草有序灭除的有效技术之一。

关键词 互花米草;治理;无人机施药;监测评估

中图分类号 S45 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)16-0057-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.16.014

Study on the Control of Spartina alterniflora by UAV Application—Taking the Tidal Flat along Northern Chongming as an Example

LI Yong-tao

(Shanghai Chongming Forestry Station,Shanghai 202150)

Abstract The invasion of Spartina alterniflora changes the habitat of tidal flat along Northern Chongming and threatens the ecological and environmental security of Chongming ecological island. To control the large-scale Spartina alterniflora in Northern Chongming, an experimental study to control Spartina alterniflora via spraying herbicide by drone was carried out after technical selection. The herbicide was sprayed four times in a growing season of Spartina alterniflora in the pilot area. The key points of spraying herbicide and quality control were summarized. In addition, the environmental risks caused by herbicide were tracked, monitored and evaluated. Then, the feasibility of controlling the large-scale Spartina alterniflora via spraying herbicide by drone in Northern Chongming was evaluated. The results showed that this method had obvious effect, controllable risk and reached the standard of quality, which was one of the effective techniques for orderly elimination of the large-scale Spartina alterniflora in Northern Chongming.

Key words Spartina alterniflora;Management;Drone;Monitoring and evaluation

作者简介 李永涛(1965—),男,上海人,工程师,从事林业野生动物保护和湿地保护研究。

收稿日期 2022-11-14;修回日期 2023-06-14

互花米草原产于北美东海岸,是一种耐盐耐淹的多年生盐沼植物,具有良好的抗风防浪、保滩护岸和促淤造陆能力,于1979年引入我国、试种成功后广泛推广[1-2]。互花米草以有性繁殖和无性繁殖2种方式进行扩散,扩散速度是芦苇等土著物种的3~5倍,具有“一年成活,两年长沸,三年外扩”的特点[3]。

互花米草根系庞大,植株密集,引种后迅速侵占光滩,压缩本土盐沼植物芦苇和海三棱藨草的生长空间[4];其生境变化导致底栖动物种类和组成发生变化,鸻鹬类、雁鸭类、鹤类、震旦鸦雀等鸟类失去栖息、觅食和活动空间[5]。倒伏的互花米草密密实实地盖在滩涂上,导致以滩涂鱼虾蟹为食的水鸟无法顺利觅食[6-7]。中低潮滩互花米草连接成片形成“生物堤坝”,阻塞航道、影响航运,造成经济损失[8]。国家生态环境部已组织全面治理互花米草,沿海地区开展了多项互花米草治理项目,形成了多种治理技术。上海市绿化和市容管理局于2020年正式发布实施《互花米草生态控制技术规范》,为上海后续互花米草治理提供了技术支撑和技术规范。

崇明北沿是崇明地区重要的生态屏障之一,紧邻上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区。2019年,崇明北沿北八滧港至崇启大桥滩涂互花米草面积达48 km2,且以每年3~4 km2的速度向东滩保护区扩张,威胁崇明生态环境安全和东滩保护区生态修复成果。该工程以北八滧港西侧约133 hm2区域作为先行试验区,探究无人机施药法治理互花米草,观察治理效果、总结技术要点、评估方法可行性,从而为崇明北沿滩涂大面积互花米草探索一套经济、可行、高效的治理技术。

1 互花米草治理技术

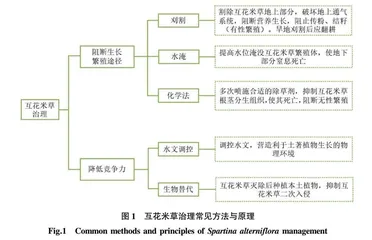

目前互花米草治理常见技术措施包括物理措施(刈割、水淹、挖掘等)、化学措施和生物措施(图1)。其中,生物措施通常与物理或化学措施相结合,在物理或化学措施完成后种植本土植物,恢复滩涂生境。

2 无人机施药法治理互花米草工程

2.1 工程概况

先行试验区位于崇明北沿北八滧港西侧、现状海塘大堤北侧,东西平均长约900 m,南北平均长约1 500 m,面积约133 hm2。试验区内互花米草盖度高、植株密集,且受潮汐影响滩涂环境复杂,部分区域淤泥较厚。

2.2 技术分析

试验区所在海域风浪较大,互花米草多为匍匐状态,且潮滩环境复杂,部分区域泥泞不堪,不易采用刈割、水淹等物理措施。化学施药法具有高效、价格低廉、灭除效果好等优点,但可能危害底栖生物,具有一定的环境风险。

该工程综合考虑试验区滩涂环境和施工条件,从安全性、科学性、经济性角度出发,选用遥控植保机施药方式治理互花米草,并跟踪监测、评估施药后的环境风险,确定技术可行性。

2.3 质量控制要点

2.3.1 施药时机选择。

互花米草生长具有一定规律。上海地区互花米草种子一般每年2月发苗,3—7月快速生长,10月结果。在盖度高、光照强度低的互花米草群落冠层下,种子苗无法成活;随着盖度降低,种子苗存活率增加。因此,对于盖度高且群落稳定的区域而言,前期治理以营养繁殖生长苗为主;随着治理后地上部分植株茎叶萎蔫、盖度降低,种子苗会快速吐露生长。施药作业时要充分考虑种子苗生长和营养繁殖苗生长之间的关系,做到精准施策。

根据互花米草治理经验,无人机灭除控制作业应选择小潮汛、低潮期、晴朗、无风天气实施,喷湿茎叶时尽量避免药液滴落到土壤表面,且保证施药后6 h内不受雨水或潮水影响。该工程根据先行试验区外海侧最外围平均高程(现状约2.2 m)和该地区潮位时间表(2020年堡镇水文站资料),梳理出满足低潮历时要求的施药时间段。

施药时机的选择关乎整个项目进度控制和质量控制,与互花米草生长习性、天气适宜性、药效作用最短时限要求、前期施药效果情况等因素密切相关。特别是第一次施药时机的选择,是项目难点所在。6—8月互花米草种群进入扬花期,植株高度达30~40 cm,具备施药条件且药水能直接附着到茎叶上,不会流失到地面造成药量加大。考虑到要为后续新生互花米草植株的治理留出充足的时间,结合互花米草生长规律将第一次施药时间安排在5月中下旬,其后的历次施药或补药时机,除考虑天气、潮位的适宜性外,最重要的是观察前期施药效果及新生互花米草生长情况。

施药效果具有延后性,一般在施药后15~20 d才明显观察到,如不提前做好规划,加大效果检查力度,有可能错失下次施药或补药的潮位窗口期,造成工期延误和质量不达标。施药后应每隔10和20 d跟踪监测互花米草灭除效果,及时对漏喷区或效果不达标区再次施药,反复检查不少于3次。

2.3.2 施药精准度及药剂配制。

施药精准度即对植保无人机施药的偏差控制。这一关键性指标取决于一线技术人员的大量经验积累、随现场施工条件变化作出的技术优化和机器自身性能的不断升级。如不能将施药精准度控制在较小误差范围,无疑会大大降低施工质量,造成大面积遗漏,徒增无用功,引起复发率上升、工程费用增加、时间节点滞后等一连串的重大不利变化。

为保证治理效果,无人机采取“弓字航线”,施药时事先标记位置,力求不疏不漏;针对局部和斑块互花米草采取“螺旋航线”。施药后,对施药区域进行标识,避免漏打和重复施药;对根部重新长出的互花米草多次施药,直至植株完全枯死。

参照上海市林业标准化技术委员会发布的《互花米草生态控制技术规范》,药剂采用陶氏益农盖草能(主要成分10.8%高效氟吡甲禾灵乳油),用量1 500~2 100 mL/hm2,依经验加入飞行助剂,药剂采用二次稀释法对水配制成药水。该药剂是一种选择性苗后除草剂,具有较好的内吸传导性,能被杂草茎叶或根吸收并传输到整个植株,抑制茎和根的分生组织导致死亡。

2.4 互花米草治理过程

试验区经过4次施药,治理效果非常直观,互花米草生长状态发生了巨大变化(表1)。施药前生长旺盛,颜色浓绿,盖度接近100%,经过多次施药及补药,经历了失绿变黄—失水萎蔫—变褐色并干枯—地上部分趋于枯死—地下部分变软、腐烂发黑并受损失活—植株完全死亡的变化过程(表1)。地上部分趋于枯死后,在大潮汛潮水作用或台风季风浪作用下被冲走,形成光滩或潮沟。

2.5 药剂环境风险评估

为评估无人机施药法治理互花米草引起的环境风险,该工程开展了跟踪监测,对比施药前后药物残留量及底栖动物变化情况。其中,药剂残留量反映施药后药剂有效成分的残留特征,指示环境风险[9];对环境变化较为敏感的底栖动物是监测、评价水体质量和环境污染程度的指示生物[10],其群落组成和特征在一定程度上反映了河口湿地的生境状况。

2.5.1 监测方法。

项目共设置3条调查样带。其中,2条样带设置在施药区域,1条样带设置在施药区域外作为对照,每条样带的高、中、低潮滩各设置1个采样区。调查在施药前及每次施药后11~27 d的低潮位晴朗或阴天进行,土样采集和底栖动物同步调查,其中土样交由独立法人资质的检测机构,底栖动物调查参照《海洋调查规范》(GB/T 12763.9—2007)。

2.5.2 药物残留量。

根据GB 2763—2019食品安全国家标准中农药最大残留量规定,主要检测氟吡甲禾灵和氟吡禾灵残留量。9月蟹类样品检测和对照区土样4次药剂含量检测均未检出0.5 μg/kg以上的氟吡甲禾灵和氟吡禾灵。而试验区土样药物残留量最大检测值为0.012 2 mg/kg,远小于常见农作物上限值(0.1~3.0 mg/kg),符合GB 2763—2019食品安全国家标准。