基于SD模型的大学生返乡就业仿真研究

作者: 周晓光

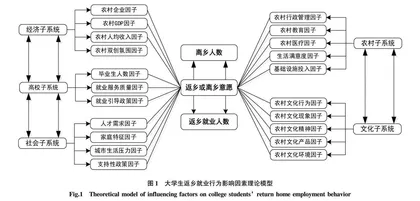

摘要 [目的]准确识别大学生返乡就业的动力机制及影响因素,以期为加强农村基层人才队伍建设,助推实施全面乡村振兴战略提供决策参考。[方法]通过厘清高校子系统、农村子系统、社会子系统、经济子系统以及文化子系统之间各要素的因果反馈关系,构建描述大学生返乡就业行为的系统动力学模型,并以浙江省为例,基于Vensim平台进行仿真模拟。[结果]结果显示,浙江省返乡就业大学生人数从2015—2030年呈现逐年增长态势,尤其在2025—2030年,返乡就业人数增幅最为明显。其中,农村对高素质劳动力需求、政府支持性政策、农村创新创业氛围是影响大学生返乡就业的主要因素。[结论]加强对农村产业转型升级的关注,结合农村发展实际,出台鼓励大学生返乡就业的兜底性、保障性政策,建议政府颁布支持性、倾斜性政策引导技术型、科技型企业或平台在农村落地,瞄准乡村数字产业,提升乡村建设智慧化水平,营造良好的农业数字市场交易环境。

关键词 返乡;大学生返乡就业;系统动力学;模拟仿真

中图分类号 TP 391.9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)16-0247-08

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.16.058

Simulation Study on College Students’ Returning Employment Based on System Dynamics—A Case Study of Zhejiang Province

ZHOU Xiao-guang

(Zhejiang A&F University, Hangzhou, Zhejiang 311300)

Abstract [Objective] To accurately identify the dynamic mechanism and influencing factors of college students’ employment in their hometowns, so as to provide decision-making reference for strengthening the construction of rural grassroots talents and promoting the implementation of the comprehensive rural revitalization strategy. [Method] By clarifying the causal feedback relationship among various elements of the university subsystem, the rural subsystem, the social subsystem, the economic subsystem and the cultural subsystem, a system dynamics model describing the employment behavior of college students returning home was constructed. Taking Zhejiang Province as an example, the simulation was carried out based on Vensim platform. [Result] The results show that the number of returning college students in Zhejiang Province is increasing year by year from 2015 to 2030, especially from 2025 to 2030. Among them, the demand for high-quality labor in rural areas, the government’s supportive policies and the atmosphere of innovation and entrepreneurship in rural areas are the main factors that affect the employment of college students in their hometowns. [Conclusion] We should pay more attention to the transformation and upgrading of rural industries, combine the rural development reality, and introduce all-inclusive and guaranteed policies to encourage college students to return to their hometowns for employment. It is suggested that the government issue supportive and inclined policies to guide technology-based and technology-based enterprises or platforms to land in rural areas, aim at rural digital industries, improve the intelligent level of rural construction, and create a good trading environment of agricultural digital market.

Key words Return to hometown;Graduates return to work;System dynamics;Simulation

基金项目 浙江省软科学研究计划一般项目(2022C35009)。

作者简介 周晓光(1983—),男,浙江温州人,副研究员,硕士,从事乡村人才振兴与产业发展研究。

收稿日期 2022-08-17

当前,我国乡村振兴已经进入全面化发展新阶段。2022年中央一号文件强调,人才是乡村全面振兴的关键和基石,要进一步吸引各方面人才到农村就业创业,推动农业农村现代化建设水平高质量发展。然而,由于我国工业化的快速推进,农村大量青壮年劳动力流向城市,乡村人才处于长期流失的状态,农村人口“老龄化”、村庄结构“空心化”、村民素质“低质化”等现象在我国普遍存在,严重制约和困扰着乡村全面振兴工作开展。值得关注的是,高校作为人力资本存量巨大的优质载体,每年有数以千万计的青年就业人员涌入劳动力市场,同时,随着大城市就业压力以及生活成本的增加,越来越多的高校毕业生产生了返乡就业的意愿。为此,进一步创造条件,科学安排、合理引导高素质大学生返乡就业,或将成为解决乡村人才短缺问题的有效手段。

1 文献综述

大学生返乡就业本质上属于人口迁移范畴,在学术界,关于人口迁移的研究最早可以追溯至Sjaastad等[1]在1962年的文献,该研究从成本与收益的视角出发,提出经济移民模型(Economic migration models),其认为若迁移利益超过迁移成本,个体将有更大意愿或动机做出迁离现在位置的决定。目前,关于大学生返乡迁移的研究主要有如下层面。

1.1 基于经济动力的返乡迁移研究

初步的文献仅考虑单一经济因素诱发的迁移行为,如Khan等[2]基于地理迁移带来的感知经济回报(如工作收入)来确定影响迁移模式和个人地点选择的动力机制。Vazzana等[3]基于实地调查数据集,分析美国阿巴拉契亚地区受过高等教育的人才流失影响因素,结果显示,影响青年人员流动的首要原因是自身或配偶面临的就业机会。除单一经济指标外,学者对返乡行为的影响因素进行了拓展研究。Mok等[4]通过对受过高等教育的农村籍学生进行访谈研究,结果显示,家庭背景和社会资源是干扰人员流动的关键因素。Venhorst等[5]研究指出,与就业机会相比,工作匹配度及其匹配质量才是决定人才流动的主要影响因素。进一步地,研究人员认为对大学毕业生初次职业与区域选择的行为关注较为狭隘,会掩盖该社会群体迁移模式和过程的多态性,其研究得出,从更长期的时间维度看,福利因素是吸引农村籍人才迁移的重要动力。与之类似,Ponce和De Jong等认为经济因素的制度化表现(如,福利安排)是影响人员流动的决定性因素,进而提出“福利磁铁假说”(welfare magnet hypothesis),即福利制度完善的区域能够吸引大量高素质人才[6-7]。此外,也有部分研究提出经济因素的斥力效应,如Schriner等[8]基于生命周期理论指出,随着城市生活成本的增加,毕业生表现出显著的返乡趋势。

1.2 “超越经济行为”的返乡迁移研究

一是,非经济因素中的客观环境。Falck等[9]建立基于方言边界的“移民流动引力模型”,并通过案例研究得出方言差异对当前的人才流动模式有重大影响。相似的,Buenstorf等[10]认为地缘相似性对返乡迁移有重要影响,其研究指出,毕业生明显更有可能搬到一个在居住结构和方言上与他们家乡相似的地区。Goetzke等[11]更加强调人才返乡流动主要是由便利设施和环境偏好所诱发的,也可将其称之为“生活质量”和“美学考虑”。二是,非经济因素中的主观意愿。Krabel等[12]发现地区间的流动性随着出发地和目的地之间地理距离的增加而减少,并称之为“地点依恋”,即高校毕业生希望与家人、朋友保持亲密关系而诱发心理上的“家乡执念”或“归属感”。Gunko等[13]认为返乡动力与个体特定的社会价值观和行为模式相对应,并通过问卷调查进行假设验证,结果表明,社会性认同是毕业生返乡的主要动力。三是,非经济因素与经济因素的混合。Thissen等[14]认为农村青年的返乡行为受硬结构因素(即工作机会)和软文化因素(即归属感)共同影响。Rodríguez-Pose等[15]承认除“经济激励”以外,社会网络在塑造地点决策中的作用,包括各种社会网络关系,如伙伴关系、父母关系、家庭关系、朋友关系、商业关系等。Su等[16]认为大学生返乡就业是多种动力要素的综合,其中,经济动力(人口规模、人均GDP等)为主导,非经济动力(生活设施、生活质量等)较重要,自然生态动力(气候、温度等)起促进作用。

1.3 基于数理模型的返乡迁移实证研究

其一,质性模型视角。Haartsen等[17]基于“成-败”论点的不同组合提出青年人返乡行为的4种取向,分别是社会取向、家庭取向、功能取向和伙伴取向,并更加意识到,应该从非结构化和非线性相结合的质性维度研究返乡行为。Rérat[18]认为毕业生的返乡迁移行为取决于多种要素的综合作用,继而将迁移模型概念化为4个逻辑组合,包括功利主义、计算主义、情感性和敏感性。Pedersen等[19]通过将情感变量融入返乡模型做效度测算,结果表明,受访青年与农村地区的关系呈现依恋、认同、含蓄等复杂特征,更多的表现为身份认同构建。其二,量化模型构建及优化视角。Crescenzi等[20]在人才迁移模型中赋予非经济因素更大权重,如社会关系、生活环境、文化习俗等,其主张基于社交网络、复杂性和迁移“粘性”来理解迁移行为。Du[21]考虑选择偏差效应,将家庭背景纳入人才流动Logistic模型。Buchenrieder等[22]通过建立权重矩阵优化二元Logistic回归模型,并赋权经济动机和非经济动机权重系数量化毕业生返乡行为。