植物对土壤硒污染的响应及耐硒机制研究进展

作者: 张萍 薛经伦 刘园 程玉渊 史玉龙 丁新洁 贾宏昉 邵惠芳

摘要 硒作为重金属元素,同时也是有机体中不可缺少的生命元素。目前已经初步研究了植物对硒的吸收以及施加外源硒对农作物产量和品质的影响,但对过量施用硒肥造成土壤污染等的生态风险和应对措施研究较少。在硒污染土壤现状、形成原因及其生态风险分析的基础上,论述硒污染土壤种植作物的生长发育、光合作用、抗氧化系统等生理功能,相关基因表达的响应、作物的毒害阈值及影响因子和植物耐硒机制,分析现阶段土壤硒污染面临的主要问题,展望未来的研究方向,为预防及修复土壤硒污染提供理论基础。

关键词 硒污染;生理响应;毒害水平;耐硒机制

中图分类号 X53 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)17-0014-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.17.004

Research Progress on Responses and Tolerance Mechanisms of Plants to Selenium Pollution

ZHANG Ping1,2, XUE Jing-lun2, LIU Yuan2 et al

(1.College of Tobacco, Henan Agricultural University, Zhengzhou, Henan 450002;2.Nanyang Tobacco Company of Henan Province, Nanyang, Henan 473000)

Abstract As a heavy metal element, selenium is also an indispensable life element in organisms.At present, the absorption of selenium by plants and the influence of exogenous selenium on crop yield and quality have been preliminarily studied, but there are few studies on the ecological risks and countermeasures of soil pollution caused by excessive application of selenium fertilizer.Based on the analysis of the current situation, causes, and ecological risks of selenium contaminated soil, this paper discusses the physiological functions of crops grown in selenium contaminated soil, such as growth and development, photosynthesis, antioxidant system, response of related gene expression, toxicity thresholds and influencing factors of crops, and selenium tolerance mechanisms of plants. It analyzes the main problems faced by soil selenium pollution at present and looks forward to future research directions, To provide a theoretical basis for the prevention and remediation of soil selenium pollution.

Key words Selenium pollution;Physiological response;Toxicity level;Selenium resistance mechanism

硒是高等生物生长发育所必需的一种微量元素,也是动物体内多种酶和蛋白的重要组成成分[1]。我国约72%的土壤存在缺硒或低硒现象,相关研究表明喷施低浓度硒可以增加种子发芽率、增强作物的光合作用,提高农作物的产量和质量[2-6]。而大量的矿产开发导致土壤硒污染,土壤中大量硒被作物吸收积累,后经食物链传递至人体,从而诱发急性和慢性硒中毒[2-7]。土壤硒污染的条件下,作物吸收运转硒的机制、作物耐受硒的毒害阈值等问题显见报道。该研究对土壤硒污染的形成及现状、植物对土壤硒污染的生理响应、植物的毒害阈值和耐硒的调控机制进行综述,重点分析硒污染后作物生理活动的响应,以期明晰作物对硒的吸收与转运机制,创制硒富集品种,从而修复土壤硒污染。

1 土壤硒污染现状及其生态风险

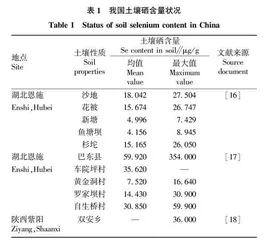

硒不仅是生态环境中的微量有益元素,同时在植物生长、人类健康、农业生产与生态等方面被广泛关注[8-9]。然而常因工业化、电子垃圾及金属矿床和煤的开采,导致部分地区出现相对严重的硒污染,如美国西南地区[10]、波兰托伦市[11]及我国恩施地区等[12]。我国的硒蕴藏量约是全球硒资源量的1/3[13],我国探明点状分布的富硒和高硒地区广泛分布在湖北、陕西、安徽、广西、江西等地[14]。土壤中硒含量在一定程度上由成土母质的组成和性质决定,从硒含量来看(表1),硒毒土壤的含硒量远高于自然界中土壤硒含量一般值0.5 μg/g[15],最高可达上万倍,土壤硒污染情况十分严重。

土壤中的硒通过“土壤-作物-动物”和“土壤-作物-人体”等食物链传递方式被人和动物吸收利用,而过量摄取硒会威胁动物和人体的健康。研究表明,在土壤硒含量>3 μg/g的区域生活,就存在硒中毒的风险[19-20]。硒中毒是动物摄入过量硒而发生的中毒性疾病,各种动物均可发生,高硒地区的牛、羊和马较为常见,其次是猪[20]。王建辰等[21]发现过量的硒会影响动物的繁殖和生长发育,导致母畜受胎率和产仔数下降,且仔畜的发育变得迟缓。土壤硒污染使作物可食用部位的硒水平提高,过量的硒进入人体后引发中毒,导致指甲和头发脱落、神经系统疾病等[22-24]。成年人推荐硒摄入量为50~400 μg/d[25],而生活在恩施硒中毒地区的居民,其硒摄入量高达4 990 μg/d[26],印度硒中毒地区居民男性平均硒摄入量为(632.0±31.2)μg/d;女性平均硒摄入量为(475.0±52.8)μg/d[27-28],远远超过人体每日推荐摄入量。这些结果表明我国部分高硒地区存在硒污染而引发的人体摄入硒含量过高的风险,而影响土壤硒有效性的因素,土壤的硒形态变化还有待研究,对土壤硒污染引起的健康风险评价具有相当重要的意义。

2 植物对土壤硒污染的响应

2.1 生长发育

土壤硒污染影响植物生长发育,主要体现在低浓度硒促进植物的生长发育,而高浓度硒会出现抑制现象。硒污染条件下,茶苗成熟叶片出现枯斑,根系颜色褐黄,新生侧根数量减少[29],水果黄瓜种子萌发受到抑制[30],魔芋植株小、叶边缘明显变黄且叶柄长度减小[31]。当硒浓度为100 mg/L时,番茄减产约6.29%,胡萝卜减产约3.24%;为500 mg/L时,大蒜减产约9.80%。在光照培养箱中,100和200 μmol/L的硒浓度抑制了水稻幼苗的株高、根长、鲜重和干重,且浓度愈高抑制作用愈大[32]。在土壤中相较对照,40 mg/kg的硒浓度下地上部干重和根干重分别下降了21.50%和35.35%;当达到150 mg/kg时,地上部干重和根干重分别下降了81.28%和87.54%。硒处理改变了烟苗的生长发育,硒浓度>5 mg/L时,植株矮小,叶片小而少;当硒浓度达到20 mg/L,地上部和地下部生物量相较对照分别降低了70.8%和73.8%[33]。由此可知,在相同的浓度下,硒对根长的抑制作用大于对苗长[34-35]。

2.2 光合作用

硒污染会损伤光合器官,抑制植物光合作用[36]。过量的硒易破坏叶绿体的结构,进而使得大部分植物出现硒中毒症状[37]。研究表明,过量的硒会使得叶绿体的细胞器超微结构发生改变[38],可能破坏了微藻叶绿体中的光系统Ⅱ的复合体结构,抑制光合作用的电子传递[39]。CO2浓度同样会影响光合作用的速率。土壤硒浓度达到100 mg/kg时,茄子幼苗的胞间CO2浓度比对照降低了80.44%,抑制了茄子幼苗的净光合速率[40]。叶绿素是植物进行光合作用、同化物质的基础,90 mg/L的硒浓度导致花生叶绿素a和总叶绿素含量均下降,且与对照有显著差异[41];21和24 mg/L的硒浓度降低了苗期油菜叶片的胡萝卜素含量[42];硒浓度>16 mg/kg时,小麦叶绿素a含量和叶绿素a/b受到明显的抑制。硒浓度为0.1 mmol/L时就会抑制黄化小麦叶片转绿过程中叶绿素的积累[43],可能是由于硒取代了合成叶绿素关键酶中的硫原子,导致酶蛋白被破坏,活性降低,进而阻碍了叶绿素的合成[44]。

2.3 抗氧化系统

硒污染对抗氧化酶系统产生胁迫效应,植物凭借体内2套抗氧化系统清除体内的自由基:一套是低分子物质,例如GSH、ASA和黄酮类等;另一套是抗氧化酶系统,包括SOD、POD、CAT和APX等。高浓度的硒造成花生中MDA的积累,抑制了花生器官的生理功能[45],韩丹[46]研究表明,22.2 mg/kg的硒浓度条件下,烤烟中以无机硒为主,SOD酶活性和GSH含量显著上升,CAT酶活性和ASA含量与对照相差不大,破坏了植株体内ROS平衡,MAD含量增加。土壤硒污染对SOD的影响较大,而对CAT的影响较小[47]。目前已在众多高等植物和藻类中检测到GPX的活性,且证明植物体内硒含量与其活性有着显著正相关[48],不过陈思嘉等[49]研究发现,硒与螺旋藻中的硒含量没有太大联系,与硒胁迫强度相关,硒胁迫越强,GPX活性越高,说明GPX的作用是抗氧化的重要机制之一。由于各种抗氧化酶作用底物的相关性和在生物体内活性氧种类的相互转化,其中一种抗氧化酶活性的变化,可能影响到其他抗氧化酶活性,可能是硒对植物的生长具有双重效应的主要原因之一。

2.4 基因表达

植物吸收积累硒的过程受关键基因的表达及转录因子的调控。大量的研究已经证实了耐硒关键基因在植物抵抗硒污染中扮演重要角色。岳琳祺等[50]对不同基因型的谷子材料进行硒试验,表明在110 g/hm2的硒浓度下,不同谷子品质的农艺性状的变化差异较大;周毅峰[51]研究表明,在壶瓶碎米荠中,SUL1A、Aat和PLR1的表达显著上调,通过硒化作用和硒代半胱氨酸及其衍生物的转氨作用提高了硒耐受性。姚新等[52]研究表明,SMT基因的转入降低了烟草在一定硒浓度范围内的GSH-Px受影响的程度,改善了烟草对硒的耐受性。但也有研究表明,在硒处理后的茶树根系中没有发现SMT基因,推测茶树根系中硒的代谢不受该基因调控[53]。

3 硒对植物的毒害阈值及其影响因子

植物体内的含硒量不等,但大多数可食用植物的含硒量都比较低,一般为0.01~1.00 mg/kg[54]。目前关于硒对植物的毒害阈值尚无明确定义,施用外源硒肥是获得优质富硒农产品的有效途径,但由于硒矿粉等施用后大量的硒残留在土壤中,造成了环境问题。该研究以植物体出现相应症状时的叶面喷施硒浓度为定义,整理不同植物对硒的毒害阈值(表2)。

不同物种作物对硒的毒害阈值呈现出了显著性差异。通常按照不同植物物种对硒耐受和积累程度的不同,可分为3类:非聚硒植株(<10~100 mg Se/kg 干重)、硒指示植株(100~1 000 mg Se/kg 干重)、聚硒植物(>1 000 mg Se/kg干重)[66]。不同培养条件下生长的作物对硒的毒害阈值同样呈现显著性差异,杜芳等[67]研究表明,平板培养条件下硒浓度>160 mg/kg;液体摇瓶条件下硒浓度>4 mg/L就会抑制菌丝生长速度;栽培模式下,硒浓度>600 mg/kg,菌丝产量亦与对照相比差异不显著。不同的硒形态影响植物的毒害阈值,研究表明,外源Se(Ⅵ)和外源Se(Ⅳ)对玉米生长具有抑制作用,硒浓度<5 mg/kg时,Se(Ⅵ)毒害性小,硒浓度10~40 mg/kg时,Se(Ⅳ)毒害性小[68]。而植株发育成熟程度也会影响硒的毒害阈值,吴永尧等[69]研究表明,硒浓度>20 mg/kg对大豆苗期生长产生抑制,到后期各处理间形态上无明显差异。

4 植物对过量硒的耐性机制