人力资本视角下退捕渔民再就业影响因素研究

作者: 丁惠敏

摘要 面对渔业资源枯竭、渔业劳动力过密化的桎梏,我国政府采取减船转产政策对渔民群体进行规划性规制,以突破水生生物资源衰退的困境。人数多、年龄结构偏大、文化程度不高等情况使退捕渔民在转产转业过程中,面临失去基本经济来源、缺乏求职竞争力、自主求职碰壁等现实问题。目前,我国渔民退捕后的转产转业问题集中在安置保障和可持续生计方面,针对渔民退捕后自身就业能力提升涉及较少。从人力资本视角对我国退捕渔民群体再就业现状及影响因素进行研究,从激发退捕渔民再就业技能提升的意愿、加快教育培训与开发进程、建立“培训—就业—监测”一体化平台、完善技能提升政策等方面提出对策建议,严防退捕渔民返捕致贫,为走好共同富裕之路接续奋斗。

关键词 退捕渔民;人力资本;转产转业;再就业;技能提升

中图分类号 S-9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)17-0232-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.17.051

Study on the Influencing Factors of Reemployment of Retired Fishermen from the Perspective of Human Capital

DING Hui-min

(Zhejiang Ocean University, Zhoushan, Zhejiang 316022)

Abstract Facing the shackles of depleted fishery resources and over-density of fishery labor force, the Chinese government has adopted the policy of vessel reduction and conversion for planning and regulation of fishermen groups in order to break the plight of declining aquatic biological resources. The large number of fishermen, age structure, and low education level make the retired fishermen face the real problems of losing basic economic resources, lacking competitiveness in job search, and encountering barriers in independent job search in the process of switching to other industries. At present, the problems of rehabilitating fishermen after retiring from fishing in China are focused on resettlement security and sustainable livelihood, and less on improving their own employability after retiring from fishing. This paper analyzes the current situation and factors influencing the re-employment of retired fishermen in China from the perspective of human capital, and proposes countermeasures in terms of stimulating the willingness of retired fishermen to improve their re-employment skills, accelerating the process of education and training and development, establishing an integrated platform of “training-employment-monitoring”, and improving the policy of skills improvement, so as to prevent retired fishermen from returning to fishing and causing poverty, we will continue to struggle for the road to common prosperity.

Key words Retired fishermen;Human capital;Conversion;Re-employment;Skill enhancement

近年来,随着我国社会经济飞速增长,面临着海洋资源日益衰退、生态环境恶化以及同周边国家渔业协定的签署等相关矛盾,提出了禁捕、减船的相关政策,通过减少渔船数量及渔业捕捞量来缓解渔业资源的衰退[1]。过度捕捞影响渔业资源衰退的根本原因主要来自渔业产权不明晰[2]。对渔业发展中“公地悲剧”现象进行思考,渔业资源的流动性使水生生物资源成为公共资源,无法避免各群体的理性利益选择,从而导致过度捕捞。通过减船转产来缩减近海渔船捕捞量,恢复近海渔业生态资源;力求鼓励沿海渔民转产上岸来降低渔民捕捞能力,实现可捕海域的渔业资源有效修复。长久以来,海洋生物资源匮乏、相关法律法规的不健全使渔民的海上捕捞作业受到强烈影响,渔民群体的特殊性使其边缘化特征日益突出[3]。

1 我国退捕渔民再就业现状分析

1.1 相关政策制度受到重视

2002年国务院结合近海渔业资源衰退与中日、中韩、中越等渔业协议影响及过度捕捞问题,对沿海渔民退捕上岸转产转业做出了重要指导安排。而后国务院《职业技能提升行动方案》出台,将职业技能培训的提升作为缓解结构性就业矛盾的关键方法,从而促进就业稳定、社会经济可持续发展。其行动面对的群体主要是企业职工、就业重点群体及贫困劳动力。渔民这一边缘群体再就业、创业等行为需要实行专项培训计划,从而提高其再就业能力。各省、地方人社局及相关部门积极响应党中央、国务院关于禁捕退捕的工作决策,为加强退捕渔民就业帮扶与安置保障问题,发出关于进一步做好禁捕退捕渔民职业技能培训工作的通知。从提高退捕渔民再就业综合能力出发,积极开展各项技能培训活动,推动退捕渔民职业搜寻、职业技能、职业耐受等相关能力的发展。

1.2 退捕渔民人力资本能力提升的现实需要

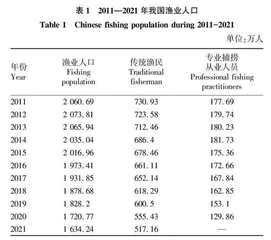

为了准确观察退捕渔民重新就业的现状,笔者对《中国渔业统计年鉴》《全国渔业经济统计公报》数据进行整理,以渔业人数为关注点分析近10余年渔民人数变化。全国渔业经济统计公报数据显示,2021年渔业人口约1 634.24万人,比2011年减少了约426.45万人,下降了20.69%。这10年渔民人数因资源减少、政策规划性要求而大幅下降,从渔业人口发展趋势来看,禁捕、减船相关政策加快了渔民退捕上岸的进程。

同时,从近10年渔业年鉴中专业捕捞从业人员数量进行分析,发现2014—2020年人数大幅下降。2020年专业捕捞从业人员人数约129.86万人,比2014年减少了约51.87万人,约下降了28.54%,有数万渔业人口需要对再就业人力资本提升进行政策指导,增加除海上捕捞的本领以外的新技能是当前面临的主要问题。

根据《中国渔业统计年鉴》2010—2020年这10年国内水产品捕捞产量数据统计来看,2010—2015年因为捕捞技术的进步使国内捕捞产量持续增长,2015年国内捕捞总产量达到峰值总计1 761.75万t,而后海洋捕捞与淡水捕捞产量明显下降。高强度的捕捞使近海渔业资源迅速衰退,为保护渔业资源生态多样性,出于渔民持续生计的考虑,政府从保护渔业资源,维护渔民正常生活需求的角度出发推进减船转产工作。

1.3 渔民人力资本能力提升的必要性

在众多学者对渔民的人力资本能力研究中发现,可以着重从教育投资和社会保障两个方面进行分析,从而探索提高渔民群体的综合素质和人力资本积累的路径。

1.3.1 教育投资研究。

教育是人力资本投资的重要方式,渔民综合素质和职业技能培训直接影响渔民的人力资本积累和再就业的能力。同春芬等[4]认为城乡教育资源分配的不平衡,直接导致了渔民人力资本开发的弱势地位。渔村教育基础设施和经费缺乏,办学条件远不及城市地区,渔民在教育投资的选择中仅能保证义务教育,对高中及高等教育的投资积极性不强。现如今,退捕渔民群体的年龄集中在45~60岁,整体年龄结构较为年长。因此,对于拥有劳动力的渔民而言,再就业的职业技能培训显得尤为重要。人力资源和社会保障部办公厅(2020)为长江流域退捕渔民提供职业技能提升免费培训的活动,积极推进退捕渔民参加紧缺职业技能培训的培训,提高其转产就业的能力[5]。刘子飞等[6]在长江禁捕典型省域的调查研究中,针对年龄群体偏大学习困难的渔民,建议开展就地引导至第一产业农林牧渔业,进行通俗易懂的种养殖实用技能培训;青壮年渔民有较高学习能力和意愿可以通过政府购买服务方式,由用人单位或专门机构开展定向岗前培训及实用技能培训,着重提高培训的实用性和培训效果。精准化的职业技能培训是保障渔民再就业生存稳定和生活富裕的基础。当前受疫情影响,部分地区采取线上线下培训相结合的方式。王璐等[7]在走访长江流域退捕渔民就业情况时发现线下培训因疫情因素开展次数较少、时长偏短,培训效果不理想;线上培训职业技能的服务薄弱,培训信息、相关附件材料的不完备使线上就业培训的指导缺乏实际可行且有效的服务。

1.3.2 社会保障研究。渔民的身体健康关系着劳动能力的水平,是人力资本中的一个重要指标。部分学者在调研中发现的研究成果,主要包括:雷菁等[8]在鄱阳湖区渔民生计研究中表示,因为长期近水劳动,渔民大多数患有重度风湿等慢性疾病,而且渔民因有限的医保报销比例,易出现致贫、返贫的现象,提出限高保底实现老有所养的观点。同春芬等[4]认为渔民健康投资缺乏完善的渔村社会保障体系,渔民长期进行高劳动强度、劳动时间从事渔业作业,在达到退休年龄后没有土地保障维持基本生活;同时,可能因转产转业、自然灾害及疾病等因素造成贫困等情况,渔民需要政府给予最低生活保障来维持基本生活。倪坤晓等[9]认为渔民因身体状况不佳,在医疗方面支出较大,但参加城乡居民基本医疗保障比例偏低,可享受的医疗费报销比例较低,医疗负担较重;同时,专业渔民的养老问题基本依靠子女赡养或过去劳作的资金储备,要充分给予专业渔民医疗、养老保障,完善社会保障制度。陈绍军等[10]认为社会保障是维护渔民长远生计的有效手段,应当先做好渔民养老保障和医疗保障,做好保障水平的动态调整工作,确保渔民的给付水平与社会经济发展紧密结合,在建立完善的渔民社会保障体系时要注意各项社会保障政策间的衔接。

2 退捕渔民再就业影响因素

2.1 自身能力的制约是影响退捕渔民再就业的关键因素

2.1.1 个人因素制约渔民转产再就业后积极参与技能提升的意愿。人力资本理论下,再就业技能提升需要提高退捕渔民的自身素质和人力资本累积,使退捕渔民成为促进社会发展和进步的重要组成部分。大多数渔民受教育程度低,年龄结构偏大以老年型人口居多,缺乏除江海捕捞外的其他技能,造成渔民就业渠道单一,向第二、三产业转业时难以胜任其工作或很难长期坚持,从事复杂性劳动的能力不足。雷菁等[8]在研究五大生计资本与渔民退捕意愿关系的研究中发现,人力资本与退捕意愿呈正相关性,意味着渔民的教育程度越高、年龄越接近劳动力旺盛时期,自愿退捕的可能性就更大,明显的收入来源多样性会加强渔民要求劳动力转移的意愿。