“非粮化”管控下耕地利用优先序与调整分区研究

作者: 李程秀 王秀丽 赵晓明

摘要 通过确定耕地利用的优先序,对耕地的“非粮化”行为进行合理利用与管控,可以保障国家粮食安全,切实增加农民经济效益。综合自然、经济、社会、生态多方面因素构建指标体系,以耕地地块为评价单元确定耕地利用优先序,并结合基本农田保护区制定不同耕地利用分区,针对分区内的耕地提出差异化的利用策略。结果表明:以耕地利用优先序评价结果来看,安阳市一级粮作区面积为91 789.03 hm2,占耕地总面积的22.48%;二级粮作区面积为216 329.50 hm2,占耕地总面积的52.97%;三级粮作区面积为100 255.10 hm2,占耕地总面积的24.55%,可以看出安阳市大部分耕地粮食生产的优先级很高,适合作为粮食生产用地使用;叠加基本农田保护区范围,将安阳市耕地利用保护划分为重点保护区、补划潜力区、质量提升区、可调整区4种类型。

关键词 非粮化;耕地利用优先序;耕地保护;调整分区;安阳市

中图分类号 F301.21 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)17-0269-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.17.061

Study on the Priority and Adjustment Zoning of Cultivated Land Use Under the Control of “Non grain Production”

LI Cheng-xiu WANG Xiu-li ZHAO Xiao-ming3

(1. College of Resources and Environment,Henan Agricultural University, Zhengzhou,Henan 450002;2.Henan Engineering Research Center of Land Consolidation and Ecological Restoration, Zhengzhou,Henan 450002;3.Luanchuan County Natural Resources Bureau, Luanchuan, Henan 471500)

Abstract The purpose of this research is by determining the priority of the use of cultivated land, rationally control the “Non-grain” production behavior of cultivated land, so as to ensure national food security and effectively increase farmers’ economic benefits. The methods of this research is construct an index system based on natural, economic, social, and ecological factors, use cultivated land as the evaluation unit to determine the priority of cultivated land use, and formulate different cultivated land use zones in combination with basic farmland protection areas, and propose differences for cultivated land within the zone.Based on the evaluation results of the priority of arable land use, the area of the first level grain farming area in Anyang City is 91 789.03 hm2, accounting for 22.48% of the total cultivated land area;the area of the second-level grain farming area is 216 329.50 hm2, accounting for the total area of the cultivated land 52.97%, the tertiary grain farming area is 100 255.10 hm2, accounting for 24.55% of the total arable land. It can be seen that most of the arable land in Anyang City has a high priority for food production and is suitable for use as land for food production;superimposed on the basic farmland protection area. In terms of scope, the use and protection of cultivated land in Anyang City is divided into four types: key protection area,supplementary potential area, quality improvement area and adjustable area.

Key words Non-grain production;Priority of cultivated land use;Cultivated land protection;Adjust zoning;Anyang City

耕地是农业生产的基础,严格的耕地保护制度和相关政策法规的实施实现了我国粮食产量“十七连丰”,有力保障了国家的粮食安全。然而,随着经济的快速发展,城乡收入差距逐渐增大,农民从事粮食生产收益过低对多样化农产品需求的不断增加,我国耕地保护又面临一个新的问题与挑战,称为耕地“非粮化”现象。耕地的“非粮化”行为是指一般情况下耕地不再种植粮食作物,而是进行一些蔬菜瓜果、药材花卉等经济作物的生产乃至种植绿化林草或者发展畜牧水产养殖等行为,其根本动因在于经济利益,事实上无论是农民放弃粮食种植还是工商资本下乡逐利都严重威胁我国的粮食安全。然而,随着居民生活消费结构和水平的提升,各地区资源禀赋条件不尽相同,对待现阶段“非粮化”现象不能搞“一刀切”,即全面禁止耕地“非粮化”耕种,要正确认识到耕地“非粮化”产生的必然性,辩证看待耕地“非粮化”问题。因此,2021年中央一号文件指出要明确耕地利用优先序,对耕地实行特殊保护和用途管制,在保障粮食安全的基础上适度进行“非粮化”生产,防止过度“非粮化”,特别是“非食物化”,确保在一定技术水平条件下耕地能够短时间内恢复“良田粮用”,保障我国粮食安全。

关于耕地“非粮化”的研究,国内主要集中在成因[1]、影响[2]、对策[3-4]等方面。在“非粮化”成因上,孔祥斌[1]分析了“非粮化”问题产生的原因,指出种粮效益低是导致“非粮化”的根本原因,并提出了相关对策;李超等[5]研究了“非粮化”利用对耕地质量的影响,分析了不同“非粮化”利用类型对耕地质量的不同影响;杨朝磊等[6]指出耕地过度“非粮化”对土壤环境、水生态环境、大气环境等都会产生严重影响。在研究区域上,宋卫庆等[7]、白玉祥等[8]、薛选登等[9]分析了山东、河北、河南粮食大省耕地“非粮化”的成因及现状,并提出了对策。在研究方法上,蔡瑞林等[10]通过成本收益法分析“非粮化”的成因和破解关键;闫建伟[11]通过格兰杰检验和斯皮尔曼系数分析了“非粮化”与经济增长之间的关系,指出“非粮化”与经济增长之间是单向的正向显著关系;张华泉等[12]通过三方动态博弈模型研究“非粮化”的产生与抑制。现有研究多集中于省域层面上的“非粮化”成因与影响,较少涉及具体市域尤其是粮食主产区非粮化管控下耕地地块利用的优先序研究。因此,该研究以安阳市为例,构建耕地利用优先序评价指标体系,确定耕地利用优先级,同时叠加基本农田保护区范围,针对不同区域内的耕地制定不同的利用方案,对于耕地“非粮化”利用行为进行适当的引导,合理安排耕地粮食生产和“非粮化”生产,保障粮食安全,促进耕地资源的合理化与差别化利用。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

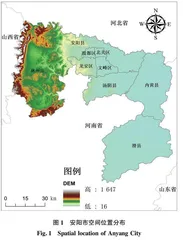

安阳市位于河南省最北部(图1),地理坐标为35°41′~36°21′N,113°38′~114°59′E,属大陆性季风气候,地势西高东低,呈阶梯状,西部为太行山中、东部为平原,地势平坦,土壤肥沃,并且南水北调中线主干渠从市域穿过,建有各类水库119座,总容量4.77亿m3,“万亩”以上大中型灌区10处,为安阳市生产生活提供了重要的水资源保障。全市辖9个县(区、市),89个乡镇,46个街道办事处。截至2019年,安阳市共有耕地408 373.62 hm2,占土地总面积的55.09%,其中粮食作物播种面积占总耕地面积的76.12%,经济作物播种面积占总耕地面积的6.13%,蔬菜、瓜果种植面积占总耕地面积的17.75%。

1.2 数据来源

(1)统计类数据。耕地面积、从事农业劳动人员数量、农村人均收入等数据来源于《安阳市统计年鉴》(2019年),投入产出比来源于实际调查。

(2)空间数据。土地利用数据来源于安阳市2019年土地利用变更数据库,土壤有机质含量、有效土层厚度、灌溉保证率、地形坡度数据来源于耕地质量等级调查数据库,地下水开采数据来源于河南省水利部门。

2 研究思路与研究方法

2.1 研究思路

耕地“非粮化”利用的动因在于经济效益,若一味追求经济效益,势必威胁到粮食安全与国家的社会稳定,因此必须在优先保障粮食生产的前提下再进行耕地“非粮化”利用。在耕地资源紧缺地区,要优先保障粮食生产,现有耕地必须全部进行粮食生产以维护我国粮食安全战略。对于耕地资源富裕且耕地综合质量较差地区,耕地指标充足,但由于自然、经济、社会等多方面因素的限制,耕地进行粮食生产效益不高,与其撂荒、闲置耕地,不如合理引导农民进行适度进行“非粮化”生产,既促进耕地资源的有效利用,又增加农民的经济效益。基于此,该研究从耕地资源状况、综合质量入手,以耕地地块为评价单元,综合考虑自然、经济、社会、生态因素,进行耕地利用优先序评价,根据评价结果进行耕地利用优先级分区,分析各区域的特点;在此基础上,叠加现有基本农田保护区范围,进行耕地利用调整分区,依据基本农田数量不减少、质量不下降、产量不降低的原则对各区域内耕地利用方式进行适当调整,在保障粮食生产的前提下最大限度地提高农民的经济效益。

2.2 研究方法

2.2.1 耕地利用优先序评价指标体系构建。从自然、经济、社会、生态4个方面选取12个指标[13-19]构建耕地利用优先序评价指标体系,采用层次分析法确定各个指标的权重(表1)。

土壤有机质含量、有效土层厚度、灌溉保证率、地形坡度代表自然因素。地块自然因素越好,越适合进行粮食生产,要禁止“非粮化”行为。其中土壤有机质含量是判断地块土壤肥力的重要指标,土壤有机质含量越高,土壤越肥沃;有效土层厚度代表作物生存空间,土层越厚,土壤的保水保肥效果越好;灌溉保证率表示田间供水保证能力;地形坡度是耕地地块的平坦程度,是农用地质量评价的重要指标。

投入产出比、距居民点距离、田间道路通达度代表经济因素。投入产出比反映该地区的经济效益状况,值越大代表相同的投入产出越少,则该地块进行粮食生产效益不高,可以适当进行一些“非粮化”生产行为;距居民点的距离反映耕作的便利程度,值越小代表距离越近,该地块位置条件越好,应优先进行粮食生产;田间道路通达度反映机械化作业的可达性,田间道路越丰富代表越方便进行机械化生产,同样应优先进行粮食生产。