遥感监测技术在薯类作物上的应用研究进展

作者: 张巧凤 王维 苏涵 侯会 董韦 耿晓月 徐振

摘要 遥感技术凭借其可以实时、快速、准确、无损地获取薯类作物生长信息的特点,已经是监测薯类作物生长的重要手段。薯类作物的茎叶和块根生长分别在地上和地下,光谱反射机理均不同于禾本科类作物(如水稻、玉米和小麦),因此,薯类作物具有遥感监测研究特有的方面。总结了遥感技术的特点,遥感平台的种类和遥感监测方法,以及应用遥感技术在薯类作物种植面积提取、病害管理、长势监测和估产等领域的国内外研究进展,分析了遥感技术在薯类作物生长信息监测的不足,进一步提出相关建议,并指出了探索薯类作物空间分布信息及变化、薯类作物长势高效监测、薯类作物产量预测模型、薯类作物遥感模型与农学模型同化机制研究是未来的发展方向。

关键词 马铃薯;甘薯;遥感;生长监测

中图分类号 S127 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)19-0012-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.19.003

Research Progress on the Application of Remote Sensing Monitoring Technology on Potato Crops

ZHANG Qiao-feng,WANG Wei,SU Han et al

(Xuzhou Institute of Agricultural Sciences in Jiangsu Xuhuai District, Xuzhou, Jiangsu 221131)

Abstract Remote sensing technology has become an important tool for monitoring the growth status of potato crops by virtue of its ability to obtain information on the growth of potato crops in a rapid, real-time, accurate, and nondestructive manner. Potato crops have aspects unique to remote sensing monitoring studies because their stems and leaves and tubers grow above and below ground, respectively, and their spectral reflection mechanisms are all different from those of grass crops (such as rice, maize, and wheat). This study summarizes the characteristics of remote sensing technology, the types of remote sensing platforms and remote sensing monitoring methods, and the progress of domestic and foreign research in applying remote sensing technology in the fields of potato crop acreage extraction, disease management, growth monitoring and yield estimation, analyzes the shortcomings of remote sensing technology in monitoring growth information of potato crops, makes further relevant suggestions for this problem, and points out exploring information on spatial distribution of potato crops and changes of potato crops, efficient monitoring of potato crop growth, potato crop yield prediction model, and assimilation mechanism of remote sensing model and agronomic model of potato crops are the future development directions.

Key words Potato;Sweet potato;Remote sensing;Growth monitoring

薯类作物又称为根茎类作物,主要包括马铃薯、甘薯和木薯等以块根块茎为主要粮食、饲料及工业加工材料来源的作物[1]。2020年我国薯类作物种植面积达720万hm2,是我国粮食安全的重要保障(国家统计局资料)。薯类作物共有的特性为耐脊、耐旱、适应力广,为高产救荒类作物,且都以无性繁殖为主。因此,充分开发和利用我国丰富的薯类作物资源,发挥我国薯类作物资源的比较优势,促进薯类作物产业的进一步发展,对于促进经济社会进步、改善人民消费水平和保障国家粮食安全具有战略性意义。随着农业集约化、规模化、机械化以及信息化的快速发展,薯类作物产业得到进一步的发展,然而对区域性或全国尺度的薯类作物面积及产量数据仅仅依靠统计方式获取,时效性和准确度不够;在薯类作物病害防治环节,部分病害防治困难,如马铃薯晚疫病和早疫病、甘薯根腐病和软腐病等;对薯类作物种植空间结构信息研究的分析不足,政策实施空间精准化程度不够;对区域性或全国尺度薯类作物的长势及产量定量化、空间化模拟研究较缺乏,不能为薯类作物种植布局结构的优化提供相应的技术支撑。

遥感是一门从远处获取和分析物体或现象的信息科学,卫星或者无人机等遥感平台搭载的传感器可以获取可见光,近、中、远红外(热辐射),微波和长波无线电等各种电磁辐射,具有快速、无接触、无损、覆盖面积大的特点,广泛应用于资源普查、灾害和环境监测等领域[2]。近年来,遥感技术在作物监测方面开展了大量的研究,并取得了显著进展。遥感监测技术在农业上的应用主要包括叶片和植株化学成分分析、作物生育期监测、土壤盐渍化的监测和制图、病虫害预测、杂草监测等。随着遥感技术的飞速发展,尤其是便携式多光谱传感器、高光谱传感器和合成孔径雷达等的发展极大地提高了作物长势监测的效率和精度[3-4]。已有国内外学者开始关注薯类作物在遥感监测方面的研究,而针对薯类作物遥感监测的综述研究较少,因此该研究主要针对应用遥感对薯类作物的研究进行了系统性分析,归纳总结遥感技术的特点、遥感平台的种类和遥感监测方法,分析遥感技术在薯类作物种植面积提取、病害监测、长势监测和预估产量的应用及相关研究进展,探讨了遥感技术在薯类作物生长信息监测的不足,对促进我国遥感在薯类作物生产中的应用具有重要意义。

1 遥感平台的主要分类和监测方法

1.1 遥感平台的主要分类

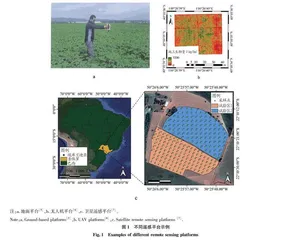

目前,遥感平台主要包括地面平台、低空无人机平台和卫星遥感平台(图1)。地面平台属于局部小尺度,光谱分辨率高、准确性高,但是需要耗费大量的人力物力,操作较烦琐;低空无人机平台可以监测田块尺度的作物,空间和时间分辨率高,但是续航能力有限,适用于中尺度的研究;卫星遥感平台可以对作物进行区域性、连续性的同步观测,但是易受云层遮挡,时间和空间分辨率难以两全[8-12]。根据其监测尺度和主要特性来选择合适的遥感平台对薯类作物进行监测。搭载在遥感平台的传感器主要有非成像光谱仪和成像光谱仪两种。非成像光谱仪主要有高光谱仪(如FieldSpec Pro FR2500 型高光谱辐射仪)、多光谱仪(如MSR-16型多光谱仪)、主动光谱仪(如GreenSeeker RT主动光谱仪)等[12-14]。非成像高光谱仪的数据可以获得作物冠层或叶片尺度上的大量光谱信息,依据光谱特性,揭示作物生理参数变化,为实时快速无损的获取作物生理参数提供丰富的信息来源。成像光谱仪又分为高光谱成像仪(如GF-5搭载的全谱段光谱成像仪)、多光谱成像仪(如MSS多光谱扫描仪、OLI陆地成像仪)、雷达(如SAR合成孔径雷达)、热红外成像仪(如TIRS)等 [15-17]。成像光谱仪可以同时获得被检测目标的光谱和影像信息,实现了“图谱合一”,不仅能够提供目标地物的光谱信息,还能获得一定范围的目标地物影像,对其影像信息进行分析处理,用于植物生理参数监测等。

1.2 遥感监测的主要方法

应用遥感影像对薯类作物进行监测,目前常用的是高光谱仪、无人机影像、Landsat卫星影像、Sentinel-2卫星影像、GF-1号卫星影像等。自2000年以来,由于在轨卫星数量的不断增加,无人机行业的快速发展,地球观测的数据量呈指数型增长。遥感监测主要通过叶面积指数、生物量、氮素营养参数等体现作物生长状态的指标对作物进行研究[3,16-18]。遥感反演法是通过建立作物氮素营养参数与光谱数据、植被指数之间的统计关系,从而构造氮素营养参数估算模型。该方法方便快捷,不需要考虑复杂的生理生化机理,所需参数少,模型精度高,广泛应用于农业遥感领域[19-20]。

利用遥感技术监测作物生长状态主要分“数据转换”和“建模算法”两个内容。数据转换是为了放大与研究目标地物有关的光谱信息,如植被指数。在遥感中应用的最基本的转换是将传感器获得的数字量化值通过大气校正和辐射定标,转换为地表反射率,以增加在多种条件下测量的数字量化值与感兴趣的系统属性之间的相关性,即辐射校正[21-22]。在这种反射率的转换之后,再通过如光谱角、坐标转换、主成分分析等方法来放大光谱信息。建模算法是指将生化参数与光谱信息的变化之间的关系看成一个模型。线性模型、多元回归模型、主成分分析等是以前常用的经典算法。如今出现了向新技术发展的趋势,即机器学习。机器学习涉及从机器可读数据中学习的算法设计,是各种算法(如神经网络、支持向量机、自组织图、决策树、随机森林、遗传编程等)的集合,可以提供多变量、非线性、非参数的回归或分类[23]。机器学习算法与大数据技术和高性能计算一起出现,与遥感数据的结合是对作物的时空变化进行常规评估,在产生非常准确的结果的同时具有很高的成本效益。

2 遥感技术在薯类作物生长监测中的应用与研究进展

2.1 薯类作物种植面积提取

及时有效地监测薯类作物的种植面积和空间分布情况是科学管理田间种植、监测作物长势、宏观掌握粮食生产情况、预防和评估灾情、预测产量等工作的基础和依据。传统的农作物种植面积统计方法大多是实地调查,主观性强,持续时间长,耗费极大的人力、物力和财力。遥感技术具有宏观视野、动态监测、信息获取方便和节约成本等诸多优点,已迅速成为获取农作物种类和空间分布的重要途径,并在不同时空尺度下发挥了重要的作用[24]。

早在1998年,Panigrahy等[25]利用时间序列的遥感数据,再结合降水和温度等信息进行建模,从而确定出了适宜种植马铃薯的区域;之后,Panigrahy[2]提出可以利用遥感和地理信息系统来管理和规划印度马铃薯生产。李晓慧等[26]利用多时相Landsat 8影像,结合光谱角填图和决策树分类对主要农作物如春玉米、谷物、大豆和马铃薯进行分类,总体精度达到了85%(图2)。贺鹏等[27]利用GF-1号影像结合基于决策树分层分类的主要作物遥感分类模型,成功获取了农场内大豆、玉米和马铃薯作物的空间种植信息,马铃薯种植区域的分类精度为87%。周扬帆[28]应用BP 人工神经网络分类方法,结合高光谱特征分析确定输入特征的方式,利用 Landsat-8 遥感影像对研究区域的马铃薯分布进行了遥感提取,使马铃薯的分类精度达到89%。阳俊等[29]基于地理国情普查成果进行农作物种植结构的提取,利用农作物的物候信息有效地区分了马铃薯、玉米、大豆等作物,提取主要农作物的总体精度为92%。李丹[30]基于Landsat8 影像应用纹理和波段分析提取出垦区马铃薯的种植面积,精度达到了96%以上。谢岷等[31]利用 Landsat 8 及 GF-2 遥感数据,基于不同作物的物候、波谱和纹理差异,采用监督分类的方法,对马铃薯作物进行识别分类和面积提取,结果表明其总体分类精度超过96%。这些研究都为市域、县域尺度下农作物特别是薯类作物种植结构的信息提取研究提供了理论和技术支撑。