柴胡皂苷A•D与柴胡复方药理活性和机制的研究进展

作者: 王震寰 赵幻希 赵孟雅 田璐 刘淑莹 焦丽丽 修洋

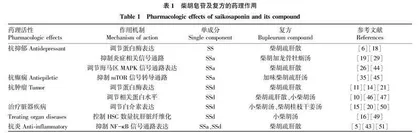

摘要 柴胡是我国的传统中药,具有抗癌、抗炎、保肝、免疫调节等作用,主要活性成分为柴胡皂苷A(SSa)和柴胡皂苷D(SSd)。近年来,针对柴胡皂苷及柴胡复方的药理研究越发深入。二者的药理活性和作用机制有相同或相近之处,但柴胡皂苷如何在复方中发挥药理作用尚不明确。概述了近几年SSa和SSd及以柴胡为君药的复方的主要药理作用及作用机制,探讨了柴胡皂苷单体和柴胡复方在药理活性、作用机制之间的共性与联系,为进一步深入研究单一化学成分与中药复方之间的药理作用关系提供基础。

关键词 柴胡;柴胡皂苷;中药复方;药理作用

中图分类号 R285 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)20-0025-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.20.007

Research Progresses on Pharmacological Activities and Mechanisms of Saikosaponin A·D and Bupleurum Compound

WANG Zhen-huan, ZHAO Huan-xi, ZHAO Meng-ya et al

(Jilin Ginseng Academy,Changchun University of Chinese Medicine, Changchun, Jilin 130117)

Abstract Bupleurum is a traditional Chinese medicine in China, with anti-cancer, anti-inflammatory, liver protection, immune regulation and other functions. Main active ingredients were saikosaponin A(SSa) and saikosaponin D(SSd). In recent years, pharmacological studies on saikosaponin and herbal compound have become more and more in-depth. The pharmacological activities and mechanisms of saikosaponin and herbal compound are the same or similar, but it is not clear how saikosaponin play the pharmacological role in the compound. This article summarizes the main pharmacological effects and the action of mechanism SSa and SSd and bupleurum compound in recent years, discusses the connection between the saikosaponin monomer and radix bupleuri compound in pharmacological activities and the action mechanism, so as to provide the basis for further research on the pharmacological relationship between single chemical component and TCM compound.

Key words Bupleurum;Saikosaponin;Herbal compound;Pharmacological action

柴胡是常用的传统中药材,为伞形科植物柴胡(Bupleurum chinense DC)和狭叶柴胡(Bupleurum scorzonerifolium Willd.)的干燥根,分别习称“北柴胡”和“南柴胡”。柴胡始记于《神农本草经》,被列为上品,其味辛、苦,微寒,归肝、胆、肺经,具有疏散退热,疏肝解郁,升举阳气的功效,以柴胡为君药的历代名方有数百首之多[1]。柴胡的主要活性成分为柴胡皂苷(Saikosaponins,SS)。从柴胡属植物中已分离出90余种SS,其中柴胡皂苷A(SSa)、柴胡皂苷C、柴胡皂苷D(SSd)在生药材中的含量较高[2]。研究表明,SSa和SSd的药理活性最为明显。SSa有镇静[3]、抗惊厥[4]、抗炎[5]、抗抑郁[6-7]、保肝、治疗病毒性肝炎和肝纤维化等作用[8-9]。SSd有抗癌、抗肿瘤[10-11]、抗炎[4]、免疫调节[12]、治疗肾病[13]、肺组织损伤和纤维化[14]、病毒性肝炎[15-16]等作用。以柴胡为君药的复方,如柴胡桂枝干姜汤、柴胡加龙骨牡蛎汤、柴胡疏肝散、小柴胡汤等,也是以抗抑郁[17-19]、抗炎[20]、抗肿瘤[21]、治疗肝[22-24]、肺病[25]等为其主要作用。基于此,该研究就SSa和SSd及柴胡复方的主要药理作用进行综述,探讨以柴胡为君药的复方与柴胡主要活性成分SSa和SSd药理活性之间的共性与联系,为深入研究单一化学成分与中药复方之间的药理作用关系提供基础。

1 SSa和SSd的药理活性

1.1 抗抑郁

柴胡自古以来便是治疗肝郁证的代表药材,《滇南本草》中记载柴胡:“除肝家邪热、痨热,行肝经逆结之气,止左胁肝气疼痛”。现代研究发现,SS具有良好的抗抑郁作用。通过慢性轻度不可预见性应急刺激(CUMS)结合孤养方式造模得到的抑郁模型大鼠的行为学指标明显偏低,在进行连续21 d的25 mg/(kg·d) SS灌胃给药后,大鼠的运动能力逐步恢复,并且模型组中呈高表达的海马区蛋白Caspase-3和Caspase-9被明显抑制,说明SS可能通过抑制Caspase-3和Caspase-9的表达从而达到缓解抑郁症状的作用[6]。董海影等[26-27]从“抑郁症海马神经元再生障碍假说”的角度出发,结合抑郁症是由情志不畅、气机郁结所致的中医理论,选择SSa治疗抑郁模型大鼠。对中药组大鼠进行25 mg/(kg·d)的SSa灌胃给药21 d后,大鼠的BDNF水平上升,说明SSa通过增强海马区BDNF和mRNA活性,减少神经细胞凋亡而发挥显著的抗抑郁作用。Chen等[28]

研究发现,SSa对CUMS诱导的围绝经期抑郁样大鼠有治疗作用。模型组大鼠海马区的IL-1β、IL-6和TNF-α表达水平较高,类似于人类抑郁症患者存在的神经炎症亢进,外周血促炎细胞因子分泌水平高。在对模型组小鼠进行4周的SSa给药后,IL-6和TNF-α表达水平降低,抑郁症状得到改善。此外,SSa能够通过抑制核因子(NF-κB)信号通路的激活而显示抗炎活性,因此SSa在围绝经期的抗抑郁作用与改善神经内分泌和神经炎症有关[29-30],这进一步验证了SS的抗抑郁能力。由此可见,SS可以通过调节蛋白酶表达、抑制炎症相关信号通路、调节海马区MAPK信号通路表达等方式,起到抗抑郁的作用。

1.2 抗癫痫

中医认为癫痫是于积痰、郁火、惊恐和先天因素等原因导致。柴胡因具有对症的解热、镇静、和解表里等作用而用于癫痫的中医临床治疗。现代医学在2002年便证实了柴胡可以通过抑制钙内流和钙释放来达到抗癫痫作用[31]。近年来,对于柴胡单成分抗癫痫的药理机制研究逐渐增加。谢炜等[32-34]分别给予氯化锂-匹鲁卡品致难治性癫痫模型大鼠0.54、1.09、2.18 mg/kg 3种剂量的SSa,发现大鼠颞叶皮层参与形成癫痫耐药性的P-糖蛋白(P-gp)的表达均有一定程度的降低,其中以高剂量组最为明显,说明SSa抗癫痫的作用机制可能与其对P-gp的抑制相关。Ye等[35]利用戊四氮诱导建立了大鼠海马元癫痫模型。对模型组每天腹腔注射SSa 1.8 mg/kg,连续4周,大鼠癫痫发作的严重程度和持续时间显著降低,癫痫发作的潜伏期被延长,海马区p-mTOR、p-70S6K、IL-1b和TNF-α的表达水平明显降低。mTOR是决定神经系统紊乱和脑损伤细胞生长和凋亡的重要通路,因此SSa抑制癫痫,保护海马神经元的机制可能与其抑制mTOR信号转导通路相关[35-37]。由此可见,SS通过抑制P-gp蛋白耐药性,mTOR信号转导通路等方式,在抗癫痫治疗中发挥作用。

1.3 抗肿瘤

抗肿瘤作用同样是柴胡药理活性研究的热点。SS无法直接杀死肿瘤细胞,但可以通过诱导细胞凋亡[38]、抑制细胞增殖[39]和生长[40]、提高机体免疫功能[8]等方式间接发挥抗肿瘤的作用。刘志华等[10]采用CCK-8法检测了SSd对宫颈癌细胞(Hela)增殖的影响,发现SSd可以通过减少周期素Cyclin D1和Cyclin E使细胞周期停滞,抑制Hela细胞增殖,并通过增加凋亡促进基因Bax和降低凋亡抑制基因Bcl-2的表达诱导Hela细胞凋亡,实现抗癌的作用。吴勤祥等[11]研究了SSd对人肝癌细胞HepG2增殖和裸鼠肝癌形成的影响。对肝癌模型组小鼠进行腹腔注射SSd 20 mg/(kg·d),小鼠肿瘤体积明显减小,说明SSd具有抑制小鼠肝癌细胞的作用。用SSd体外处理HepG2细胞时,SSd能够通过下调Ki67和提高cleaved Caspase-3的表达,从而抑制细胞增殖和诱导细胞凋亡。Wu等[14]在研究SSd对人非小细胞肺癌细胞增殖和凋亡的影响时发现,SSd可通过降低STAT3的磷酸化以及肺癌细胞中Caspase-3的表达来促进肺癌细胞的凋亡。可见,SS在宫颈癌、肝癌、肺癌等研究中都表现出了显著的治疗效果,可以考虑将SS作为化疗的辅助用药联合治疗癌症。

1.4 治疗脏器疾病

《珍珠囊》中记载柴胡:“入足少阳胆、足厥阴肝、手少阳三焦、手厥阴心包络”。主治寒热往来、骨蒸劳热、胁肋疼痛、少阳头痛,对大部分脏器都可起治疗作用。郝健亨等[15]通过静脉注射刀豆蛋白A的方法建立了自身免疫性肝炎小鼠模型,对模型小鼠分别进行2.5和5.0 mg/kg 腹腔注射SSd后发现小鼠肝炎均得到缓解,SSd通过调节T细胞受体信号转导通路以及Th17细胞分化信号通路中的IL-10、CTLA-4、IL-17等基因的表达,治疗小鼠肝炎。王祎等[16]在此基础上进一步研究了SSd抗肝纤维化的活性。试验证明,SSd可以在体外抑制肝星状细胞(HSC)活化和增殖,降低纤维化相关基因的转录水平。同时还能通过激活Caspase-3介导的凋亡通路或影响线粒体能量代谢,诱导已经活化的HSC发生凋亡,起到抗肝纤维化的作用。

大部分肾脏疾病在末期会经历肾小球硬化,导致肾功能衰竭。肾小球系膜细胞(MC)和细胞外基质(ECM)的过度增殖和聚积是肾小球硬化的重要成因[41]。祖宁等[13]研究了SSd对体外培育的大鼠MC增殖及ECM异常增生的影响,发现SSd通过增加G0/Gl期细胞数量,减少S期细胞,促进细胞凋亡,抑制MC增殖。并通过减弱c-Jun和c-Fos蛋白的表达来抑制转化生长因子和MC诱导基质的作用。王虹等[42]在研究SSd对老年膜性肾病的治疗作用时对模型大鼠分别进行1、2、3 mg/kg的SSd腹腔注射给药,30 d后发现SSd可通过抑制抗体的形成,提高超氧化物歧化酶的活性,并显著降低尿蛋白排血量,起到改善肾脏功能,治疗肾病的作用,其中,中、高剂量组作用效果较为明显。由此说明,SS可通过调节白介素表达、控制HSC数量等途径治疗脏器疾病。

1.5 抗炎

现代医学认为火热邪气致病与炎症反应存在共通之处。柴胡作为中医常用解表退热药而常用于抗炎方面的研究。Lu等[5]在脂多糖诱导的RAW264.7细胞中研究了SSa和SSd的抗炎活性。结果显示,SSa和SSd可以显著抑制诱导型一氧化氮合酶(iNOS)和环氧合酶-2(COX-2)的表达,减少一氧化氮和前列腺素E2的合成,并且可以抑制NF-κB从胞浆向胞核移位,表现出了明显的抗炎活性。在体内试验中,SSa和SSd对角叉菜胶诱导的大鼠足跖肿胀模型和醋酸诱导的小鼠血管通透模型均表现出了抗炎作用。大鼠的足跖肿胀得到缓解,小鼠的腹腔伊文思蓝渗出量降低,说明SSa和SSd通过抑制NF-κB的活化从而抑制iNOS、COX-2和促炎细胞因子,进而显示出良好的抗炎活性。朱双龙等[43]通过对急性脊髓损伤的模型大鼠腹腔注射10 mg/kg的SSa后发现,脊髓受损处出血、神经细胞水肿、小胶质细胞增生等一系列炎性反应和组织水肿均得到缓解,表明SSa能够保护急性脊髓损伤大鼠的神经系统。进一步验证了SSa通过抑制NF-κB信号通路和降低AQP4蛋白的表达,使早期机体炎性因子水平下降,缓解炎性反应和组织水肿。