新自然保护地体系下我国海洋保护区面临的挑战及对策

作者: 毛梦盼 蔡厚才 钱卫国

摘要 建立海洋保护区是保护海洋生态环境和自然资源的重要举措之一。深入推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设,在保护自然中应对挑战,实现人类与海洋之间的和谐共存,是构建海洋命运共同体的必然选择。对我国海洋保护区的基本概念和分类进行梳理、界定,并对我国海洋保护区建设现状、发展中面临的挑战进行详细分析,进而提出对策。

关键词 海洋保护区;自然保护地;挑战;对策

中图分类号 S759.9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)20-0078-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.20.021

Challenges and Countermeasures of Marine Protected Areas in China under the New Nature Reserve System

MAO Meng-pan1, CAI Hou-cai2,QIAN Wei-guo1

(1. School of Fisheries, Zhejiang Ocean University, Zhoushan, Zhejiang 316022; 2.Nanji Islands National Marine Nature Reserve Administration,Pingyang,Zhejiang 325400)

Abstract The establishment of marine protected areas is one of the important measures to protect the marine ecological environment and natural resources. It is an inevitable choice to build a community with a shared future for the ocean to further promote the construction of a natural reserve system with national parks as the main body, meet challenges in protecting nature, and achieve harmonious coexistence between humans and the ocean. This paper sorts out and defines the basic concepts and classifications of marine protected areas in China, the paper also analyzes the current situation and challenges of marine reserves construction in China in detail, and then puts forward some countermeasures.

Key words Marine protected areas;Nature reserve;Challenges;Countermeasure

2019年6月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,旨在建成中国特色的以国家公园为主体的自然保护地体系,推动各类自然保护地科学设置,建立自然生态系统保护的新体制新机制新模式,为社会文明和经济建设奠定生态根基。在该指导意见中,按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律,依据管理目标与效能,并借鉴国际经验,将自然保护地按生态价值和保护强度高低依次分为三类,即国家公园、自然保护区和自然公园[1]。海洋保护区也是自然保护地的重要组成部分,在我国已经有着较长时间的实践经验,在当前新的自然保护地体系下,如何进行完善管理和创新发展值得探究。

1 海洋保护区基本概念和分类

世界自然保护联盟(IUCN)将“海洋保护区”定义为:“通过法律或其他有效手段部分或完全保护的任何潮间带或潮下带封闭海区,含其上覆水体及相关的植物、动物、历史和文化特征”[1]。

我国海洋保护区分为三大类:海洋自然保护区、海洋特别保护区(含海洋公园)及管辖海域内的水产种质资源保护区[2]。其中海洋自然保护区,是指以海洋自然环境和资源保护为目的,依法划分一定的海岸、河口、岛屿、湿地或者海域,包括保护对象在内,进行特殊保护和管理的区域[3]。海洋特别保护区是指具有特殊地理条件、生态系统、生物与非生物资源,及满足海洋资源利用特殊要求,需要采取有效保护措施和科学利用方式予以特殊管理的区域[3-4]。而水产种质资源保护区是指为了保护水产种质资源及其生存环境,对于具备较高经济价值和遗传育种价值的水产种质资源的主要生长繁育区域,依法划定并予以特殊保护和管理的水域、滩涂及其毗邻的岛礁、陆域[5]。

在我国海洋部门,以前通常只把海洋自然保护区和海洋特别保护区作为海洋保护区的两个主要类别[3,6]。但根据IUCN对保护地的分类,海洋水产种质资源保护区也应该是海洋保护区的一个类别,可划定为用于保持资源可持续利用的自然资源保护区[7]。因此,我国管辖海域(包括河口区)内的水产种质资源保护区也应归属于海洋保护区,主要对经济海洋生物物种进行保护。

加强海洋保护区建设和管理,对于推进海洋强国战略、保护海洋生态安全和维护国家海洋权益等方面具有重要作用[2-9]。

2 我国海洋保护区建设现状

渤海蛇岛自然保护区是我国首个海洋保护区,于1963年在辽宁大连建立[3,8-9]。经国务院批准,我国于1990年建立了首批5个国家级海洋自然保护区,分别是河北昌黎黄金海岸、广西山口红树林生态、海南大洲岛金丝燕海洋生态、海南三亚珊瑚礁及浙江南麂列岛海洋自然保护区,由原国家海洋局管理[3,8,10]。之后,我国积极推进海洋保护区建设,海洋自然保护区的类型、数量和保护面积不断增加,形成了以海洋生物多样性保护为主线,遍布我国沿海11个省(市、自治区)的海洋保护地网络体系[3-4,8-9]。

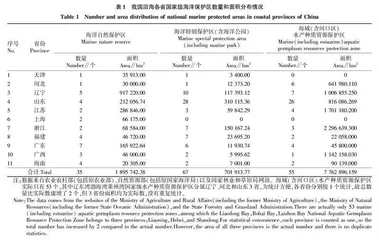

截至2016年底,我国已建立296个海洋保护区,保护总面积达1 974.5×104 hm2,约占我国管辖海域面积的6.6%[2-3,7-9]。在此基础上,我国仅于2017年设立了2个国家级海洋水产种质资源保护区,而未设立其他类型的国家级海洋保护区。但国家级海洋保护区的能力建设力度得到持续加强,截至2021年底,我国国家级海洋保护区共有155个,总面积约1 036.1×104 hm2,见表1。

2018年海洋自然保护地管理职能划转后,以构建国家公园为主体,海洋保护地作为自然保护地体系的重要组成部分被赋予了新的使命。通过建设海洋保护地,海洋生物物种、海洋天然遗迹和海洋生态系统得到了有效保护。海洋保护地管理力度不断增强,管护措施逐步完善,大部分国家级海洋保护地设立了管理机构,并落实员工编制,开展了总体规划、执法管护、科研调查、科普宣教等各项工作,部分国家级海洋保护地还进行了智能化管理。

但是,我国建设海洋保护区的起步时间晚、科技支撑弱,加上海洋有自身的特殊性,如海水的流动性和连通性、野外观测的高难度、沿海经济高度发展等,在当前新自然保护地制度改革下面临着诸多挑战和一系列亟待解决的问题。

3 海洋保护区发展中面临的挑战

3.1 海洋类型国家公园建设尚属空白,海洋自然保护地调整优化难度较大

建立以国家公园为主体的自然保护地体系,是生态文明建设体制改革的重要顶层设计。2018年中央机构改革后,我国新组建了国家林业和草原局(国家公园管理局),其内设机构自然保护地管理司负责对全国各类型自然保护地行使统一管理职责,这一重要举措在自然保护领域带来了一次巨大的历史性变化。目前国家公园体制试点建设工作已在全国展开,三江源等10处国家公园被列为首批试点并陆续建成[11],2022年还出台了《国家公园管理暂行办法》以加强国家公园建设管理。

当前全国各地正在对自然保护地进行整合优化,陆续制订了整合优化预案,依照天然生态的原真性、整体性、系统性及其存在的规律性和管理目标、效能等,将自然保护地分为国家公园、自然保护区和自然公园三类[12]。但符合国家公园体制改革要求的海洋国家公园建设在我国还是空白,首批试点建设中没有海洋类型国家公园,仅停留在研究探讨阶段和开展一些前期工作[2]。

同时,各地相关的整合与优化预案,大多建议将原国家海洋局和各省海洋主管部门建立的各种等级海洋特别保护区转为海洋自然公园,其中少数确实具有特殊保护价值的海洋特别保护区可以通过科学评估后转为自然保护区。

近年来,由于海洋资源开发利用和生态环境保护之间有矛盾,因此,各地方政府对建设海洋保护地态度不积极,也很少有地方提出申请新建国家级自然保护区[9],而要求将海洋特别保护区转为自然保护区的地方政府也不多见。

另外,水产种质资源保护区如何调整优化更未有定论,有些省份准备按海洋自然公园对待(如山东省),有些省份则没有提及该类保护区(如浙江省),而国家层面作为渔业资源养护的重大举措仍继续由农业农村部管理,使得自然保护地存在多头管理的局面,在一定程度上不利于对海洋自然地尽心调整优化。

3.2 海洋保护地类型设置较混乱,空间分布不平衡,保护范围面积普遍偏小,直接影响保护效果

海洋自然保护区和海洋特别保护区依据《海洋环境保护法》设立,原由海洋主管部门管理,现已明确划归自然保护地(林草)部门管理。但是,我国管辖海域内的水产种质资源保护区依据《渔业法》设立,目前仍由渔业主管部门管理。这些不同类型海洋保护地之间存在较多重叠交叉且仍为多头管理。

3.2.1 保护面积。海洋自然保护区的面积相对较小,不到海洋自然保护地总面积的1/3。单个自然保护区面积普遍较小,保护效率低,资源浪费现象严重,没有达到令人满意的保护效果。从我国70个海洋与海岸自然保护区来看,只有14.29%(10个)面积超过10 000 hm2,其中面积最大的为153 000 hm2;而美国1 729个海洋自然保护区中,有24.52%(424个)面积超过10 000 hm2,其中面积最大的达95 451 290 hm2[8]。

3.2.2

空间分布。我国海洋保护区基本位于大陆沿海和海岛海域。由于海洋的流动性和连通性,它们易受到大环境的影响。目前,除少数远离海岸的近海保护区外,保护区所在海域的环境(水质)普遍不达标,达不到此类功能区所要求的环境质量(一类水质)。中国海洋生态环境面临着诸多严峻的问题,如环境污染、生物入侵、生物多样性急剧减少等,这必然会影响海洋保护区。目前海洋保护区大多保护海岛及周边的海域,而像其他的同样生态环境比较脆弱的地方,例如海岸、滨海湿地、入海河口等地方同样需要保护,但因经济发展驱动目前少有设立保护区,对这些区域的保护力度明显不够。

3.3 海洋保护地建设管理水平远落后于陆地保护地

与陆地保护地相比,我国海洋保护地发展起步迟,其管理和建设水平也相对较为落后,目前大多还处于初级发展阶段,而且各地区的发展水平很不一致。由于海洋以及保护对象的特殊性、工作条件艰苦、现场监测调查比较困难,加上刚刚划归林业部门管理,海洋保护地管理和技术力量尚未成熟,导致海洋保护区被边缘化。

3.3.1 管理机制方面。虽然原国家海洋局也出台了相关管理办法和一系列技术标准,但实际管理中由于缺乏资金、人员和必要的考核监督,离规范化要求还有较大距离。近年来,随着海洋保护地数量和类别不断增多,海洋保护地“批而不建,建而不管,管而不力”的问题比较突出[9]。除国家级海洋自然保护区外,其他各级各类海洋保护地的名称、范围、级别变更频繁,大多没有设立专门的管理机构,主要由地方海洋与渔业部门管理,缺乏人员编制和经费来源[7-9,13-14]。如广东省海洋保护区中有21%未设立管理机构,约33%未配备管理人员,且管理人员中科技人员占比明显不足,仅占28%左右[8]。