基于正交试验的鲜食豌豆栽培技术研究

作者: 马建辉 安建强 王殿宏 桑士舟 赵奇 王铁军 荆玲玲 刘月平 吴永权

摘要 采用正交试验设计的方法,通过种植密度、高钾复合肥施用量、微生物菌肥施用量3个因素的3个水平,对豌豆鲜荚生产开展了栽培技术试验。结果表明,种植密度对鲜荚产量和经济性状影响最大。适宜豌豆鲜荚生产的最佳因素水平组合为种植密度75万株/hm2、高钾复合肥施用量450 kg/hm2、微生物菌肥施用量1 200 kg/hm2 。

关键词 鲜食豌豆;种植密度;高钾复合肥;微生物菌肥;正交试验

中图分类号 S643.3文献标识码 A文章编号 0517-6611(2023)21-0046-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.21.011

Study on Orthogonal Experiment of Vegetable Pea Cultivation Technique

MA Jianhui, AN Jianqiang, WANG Dianhong et al

(Langfang Academy of Agricultural and Forestry Sciences,Langfang,Hebei 065000)

Abstract Orthogonal experiment was designed based on the important factor of vegetable pea cultivation technique,including the planting density,the amount of high potassium compound fertilizer and microbial fertilizer.The results showed that different planting density had the greatest impact on the yield and commercial character of fresh pea pod.The most optimal treatment was different planting density of 750 000 plants/hm2,high potassium compound fertilizer of 450 kg/hm2 and microbial fertilizer of 1 200 kg/hm2.

Key words Vegetable pea;Planting density;High potassium compound fertilizer;Microbial fertilizer;Orthogonal experiment

豌豆起源于亚洲西部、地中海等地区,为一年生或越年生草本植物。我国是豌豆主要生产国之一,有2 000多年的栽培历史[1],目前豌豆已成为种植结构调整中重要的间作、套作、轮作和养地作物[2]。鲜食豌豆生产以青豆粒或鲜荚为主[3-4],随着人们饮食结构的改善和生活水平的提高,鲜食豌豆种植已成为一项新兴产业,除大田种植外,目前已经开始向大棚种植的方向发展。笔者研究种植密度、高钾复合肥、微生物菌肥在鲜食豌豆种植中的应用效果,旨在为豌豆种植提供栽培技术和最佳栽培模式。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验用豌豆品种,为目前生产中的主栽鲜食豌豆品种“中豌6号”[5];高钾复合肥为硫酸钾型(N-P2O5-K2O16∶6∶24)复合肥;微生物菌肥为含解淀粉芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌的复合菌肥,其有机质含量≥45%,有效活菌数≥6亿/g。

1.2 试验设计

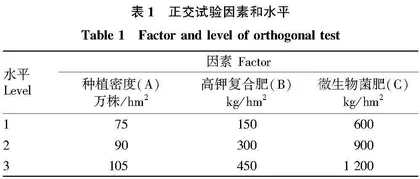

采用3因素3水平正交试验设计[6-8],设置种植密度(A)、高钾复合肥施用量(B)、微生物菌肥施用量(C)3个因素。种植密度(A)为75万、90万、105万株/hm2;高钾复合肥施用量(B)为150、300、450 kg/hm2;微生物菌肥施用量(C)为600、900、1 200 kg/hm2。各因素水平见表1。

1.3 试验方法 试验于2021年3—6月在河北省廊坊市安次区柴家务村的试验地进行,供试土地为壤土,土壤较肥沃,肥力均匀,有机质含量12 g/kg,前茬作物为玉米。试验小区面积10 m2(2 m×5 m),设置3次重复,每个重复随机排列,试验区四周种植保护行。播种行数为5行,双粒点播,行距40 cm,播种深度约3 cm,出苗后间苗至所需株数。高钾复合肥和微生物菌肥作为底肥一次性施入,田间管理措施按照《国家食用豆产业技术体系春播区豌豆新品种联合鉴定实施方案》实施,鲜荚在豆粒明显鼓起80%~90%时统一采收[9]。取全小区测定产量平均值(按照市场豌豆鲜荚销售标准),作为小区产量试验结果,每区随机抽取20株进行室内考种[10-11]。

1.4 数据分析 采用Excel整理试验数据,采用SPSS v20.0软件对产量和百荚重数据进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 各因素对鲜食豌豆产量的影响

不同处理鲜食豌豆经济性状及产量见表2。3因素各水平之间产量均值(k)比较,种植密度(A)k2最大,为13.73 kg;高钾复合肥施用量(B)k3最大,为13.46 kg;微生物菌肥施用量(C)k3最大,为13.11 kg(表3)。说明鲜荚产量的最佳因素组合为A2B3C3,即种植密度90万株/hm2、高钾复合肥施用量450 kg/hm2、微生物菌肥施用量1 200 kg/hm2。极差分析结果与方差分析结果见表3、4。影响鲜荚产量的因素顺序为种植密度(A)>高钾复合肥施用量(B)>微生物菌肥施用量(C)。其中,种植密度(A)P=0.011<0.05,达差异显著水平,高钾复合肥施用量(B)P=0.032<0.05,达差异显著水平,微生物菌肥施用量(C)P=0.892>0.1,差异不显著。

2.2 各因素对鲜食豌豆经济性状的影响

3因素各水平对鲜食豌豆经济性状及产量的影响见表2和表5。百荚重的因素水平最佳组合是A1B3C3,即种植密度75万株/hm2,高钾复合肥施用量450 kg/hm2,微生物菌肥施用量1 200 kg/hm2。种植密度的影响最大,高钾复合肥次之,微生物菌肥的影响较小。其中,百荚重方差分析结果表明(表6),种植密度、高钾复合肥和微生物菌肥对百荚重的P>0.1,表明3个因素各水平对百荚重的影响均不显著。

2.3 鲜荚产量趋势分析

从图1可以看出,种植密度为(A2)90万株/hm2时,鲜荚产量最高,低于和高于此种植密度,鲜荚产量均降低,说明90万株/hm2为鲜荚生产的最适密度。鲜荚产量随高钾复合肥施用量的增加呈增长趋势,增长幅度逐渐减小,以(B3)450 kg/hm2时鲜荚产量最高,说明高钾复合肥施用量与鲜荚产量呈正相关关系,但高钾复合肥第3水平的增产效果呈变缓趋势。微生物菌肥施用量以(C3)1 200 kg/hm2时鲜荚产量最高,鲜荚产量随微生物菌肥施用量的增加呈增长趋势,但增长幅度较小。说明微生物菌肥施用量与鲜荚产量呈正相关关系,但对鲜荚产量的影响较小。

2.4 百荚重趋势分析

从图2可以看出,种植密度以(A1)75万株/hm2时百荚重最大,随种植密度的增加呈下降趋势,说明种植密度75万株/hm2 时,百荚重最大。百荚重随高钾复合肥施用量的增加呈增长趋势,以(B3)450 kg/hm2时百荚重最大,说明高钾复合肥施用量与百荚重呈正相关关系。微生物菌肥施用量以(C3)1 200 kg/hm2时百荚重最大,百荚重随微生物菌肥施用量的增加呈增长趋势,说明微生物菌肥施用量与百荚重呈正相关关系。

3 结论

(1)鲜荚产量的因素水平最佳组合为A2B3C3。影响鲜荚产量的主要因素是种植密度。方差分析结果显示,种植密度和高钾复合肥施用量对产量的影响达显著水平,微生物菌肥施用量的影响不显著。

(2)荚长、荚宽、单荚粒数、单株荚数、单株有效荚数、百荚重、百粒重是决定鲜食豌豆经济性状的主要因素,性状值越大,豌豆的商品性越好。对这些性状影响的最佳因素水平为A1B3C3。方差分析结果显示,种植密度、高钾复合肥和微生物菌肥对经济性状的影响均不显著。

(3)确定经济性状与鲜荚产量的因素水平最佳组合不一致,说明鲜荚产量的提高,降低了经济性状的表达。鲜荚的生产应在提高产量的基础上,以经济性状为主。因此,确定A1B3C3为鲜食豌豆生产的因素水平最佳组合。即种植密度75万株/hm2,高钾复合肥施用量450 kg/hm2,微生物菌肥施用量1 200 kg/hm2。考虑到差异显著性的区别和控制生产成本的需要,生产实践中,微生物菌肥的用量600~1 200 kg/hm2都可以采用。

参考文献

[1]赵愉风,周清元,郜欢欢,等.菜用豌豆品种资源萌发期耐旱性鉴定[J].核农学报,2019,33(1):48-59.

[2] 宗绪晓.豌豆生产技术[M].北京:北京教育出版社,2016.

[3] 于海天,杨峰,胡朝芹,等.菜用豌豆尖专用品种云豌1号的选育[J].中国蔬菜,2020(8):92- 95.

[4] 杨梅,杨秀燕,鲜东锋,等.不同豌豆品种(系)的叶菜品质比较[J].安徽农业科学,2022,50(10):36-40.

[5] 黄玲玲,石超民.双季豌豆‘中豌6号’高产栽培技术研究[J].中国园艺文摘,2014,30(7) :17-18.

[6] 许明超,王艳惠,陈兴凡,等.基于正交试验的油菜新品种佳油JS-1栽培措施优化方案研究[J].四川农业科技,2017(8):24-29.

[7] 陈红,张志良,曾宪琪,等.正交试验设计在花生高产栽培技术研究中的应用[J].农业科技通讯,2011(11):54-56.

[8] 孙玉,谢吉先,刘军民,等.基于正交试验的花生种养结合栽培方式研究[J].金陵科技学院学报 ,2014,30(1):58-61.

[9] 潘长胜.青豌豆套种甜玉米高产栽培技术[J].现代农业科技,2015(13):97.

[10] 宗绪晓,王志刚,关建平,等.豌豆种质资源描述规范和数据标准[M].北京:中国农业出版社,2005.

[11] 曾宪琪,杜成章,张继君,等.栽培措施对中豌6号产量及农艺性状影响[J].农业科技通讯,2011(4) :70-72.