盆菊野生种质引种适应性综合评价

作者: 雒新艳 刘英 李芳 王辉 卢洁

摘要 从各地收集到15种盆菊野生种质,引种到潍坊地区后,通过考察每个种质在生长期内的繁殖能力、开花率和生长势的表现,综合评价种质的适应性,共筛选出5个适应性强的野生种质,并对种质的应用方式进行了探讨,可为种质引种与开发利用提供参考。

关键词 盆菊;野生种质;适应性;综合评价

中图分类号 S682.1+1文献标识码 A文章编号 0517-6611(2023)21-0043-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.21.010

Comprehensive Evaluation on the Adaptabilityof Wild Germplasm Introduction of Potted Chrysanthemum

LUO Xinyan,LIU Ying,LI Fang et al

(Weifang Vocational College,Weifang,Shandong261000)

Abstract In this study, 15 kinds of wild germplasm of potted Chrysanthemum were collected from all over the country. After being introduced to Weifang, by investigating the performance of reproductive ability, flowering rate and growth potential of each germplasm during the growth period, the adaptability of the germplasm was comprehensively evaluated. A total of 5 wild germplasm with strong adaptability were selected, and the application methods of the germplasm were discussed, which can provide reference for germplasm introduction, development and utilization.

Key words Potted Chrysanthemum;Wild germplasm;Adaptability;Comprehensive evaluation

资源是产业的基础[1],野生花卉资源有利于丰富现有品种群的形态表现,提升抗逆性。我国是菊花的起源中心和菊属野生种质资源的分布中心[2],前人很早就对野生资源开展了广泛的收集、引种与应用。如株型紧凑、抗逆性强的地被菊是由毛华菊、小红菊和甘菊等多种野生种质与栽培品种反复杂交所得[3],目前已经被引种到很多地区,为我国绿化事业作出了巨大贡献。

盆菊是花叶皆赏,生产性状好,常盆栽观赏的小菊类群,常应用于室内外装饰,经济效益好,但品种不多,亟待开发。笔者收集并引种15种盆菊野生种质,通过生长期内各方面的表现综合判断其在该地区的适应性,旨在为野生种质的开发利用提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料 通过查阅相关资料,在分析种质亲缘关系和观赏性的基础上,通过实地采集、联络邮寄和网购等方法获取15个盆菊野生种质,统一在潍坊职业学院植物生产实训中心智能温室中栽培。

1.2 方法 将收集到的盆菊野生种质,按照盆菊的栽培要求进行标准化栽培,连续观察3个生长周期,记录每个种质在繁殖能力、开花情况和生长势3个方面的表现,分别进行评分,其中存活率40分,开花率30分,生长势30分,满分100分。

繁殖能力:每个种质材料播种或扦插繁殖3个周期,统计每次的存活率,取平均值,乘以40即为该材料的繁殖能力得分。

开花情况:在3个养护周期内,统计每次的开花率,取平均值,乘以40即为该材料的开花情况得分。

生长势:综合观测每种材料的株高、分枝、冠幅、落叶和植株旺弱,以及在夏季雨水较多季节的表现,划分为5个等级,分别为生长势强25~30分、生长势较强20~24分、生长势中等10~19分、生长势较弱5~9分和生长势弱0~4分。

将每种材料的繁殖能力、开花情况和生长势3项得分相加,依据总分从高到低分为4个层次:90分以上为适应性强,80~90分为适应性较强,60~80分为适应一般,60分以下为适应性差。

2 结果与分析

2.1 盆菊野生种质资源收集

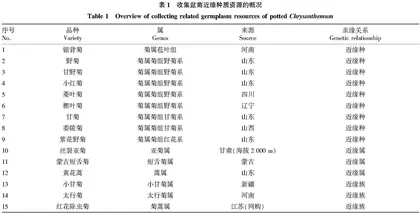

通过《中国植物志》和《中国高等植物志》等相关资料查阅,发现山东省自然分布的菊花野生近缘种较多,且分布广泛,如甘菊、野菊、甘野菊、小红菊和委陵菊,且各地区还有特色的变异类型。通过实地调研采集了8种菊科野生种质(野菊、甘野菊、小红菊、甘菊、紫花野菊、银背菊、黄花蒿和太行菊);通过网购或者联络当地科研工作者的方法收集了菱叶菊、楔叶菊、委陵菊、丝裂亚菊、蒙古短舌菊、小甘菊和红花除虫菊7种种质。具体见表1,其中,共有9个盆菊同属的近缘种,分别是苞叶组的银背菊和8个菊组的野生种(5个野菊系材料、2个甘菊系材料和1个红花系材料);3个盆菊的同族近缘属种质,分别属于亚菊属、短舌菊属和蒿属;3个盆菊的近缘族种质,分别为小甘菊属、太行菊属和菊蒿属的种质。

2.2 野生种质引种后的形态特征

引种盆菊野生种质的形态特征见表2,从株高来看,最高的是黄花蒿(180 cm),甘菊和菱叶菊次之,较低的是小甘菊、太行菊(15 cm)和蒙古短舌菊(18 cm),其他材料为20~80 cm;从株型上看,除银背菊、野菊、小红菊和太行菊基本有弯曲或匍匐外,其他材料均表现为直立;从叶型上看,银背菊、小红菊、菱叶菊和蒙古短舌菊叶片的性状与盆菊栽培种的性状差异较大,其他种质则与盆菊叶片近似。

在花径方面,银背菊、小红菊、楔叶菊、紫花野菊、蒙古短舌菊、太行菊和红花除虫菊这7个种质的花径≥4 cm,其他8个种质的花径均小于2.5 cm,最小的是黄花蒿,仅有0.3 cm;在管状花径方面,蒙古短舌菊最大(3.0 cm),野菊、小红菊、楔叶菊、紫花野菊、小甘菊和红花除虫菊的管状花径均超过1.0 cm,其他8个种质的管状花径都不足1.0 cm,最小的是甘野菊和黄花蒿,仅为0.3 cm。

在花色方面,共有8个黄色种质(野菊、甘野菊和甘菊等),3个白色种质(银背菊、菱叶菊和太行菊),2个紫色种质(楔叶菊和紫花野菊),1个粉色种质(小红菊)和1个红色种质(红花除虫菊);在舌状花层数上,小红菊和红花除虫菊有2层舌状花,丝裂亚菊、黄花蒿和小甘菊没有舌状花,其他11个种质都只有1层舌状花。

2.3 盆菊野生种质适应性综合评价

盆菊野生种质引种后的适应性表现与评价见表3,野菊、甘野菊、楔叶菊、甘菊和黄花蒿5个种质的适应性很强,这是由于它们都是原产山东地区的野生种质,早已适应本地的气候和土壤条件。小红菊、委陵菊和红花除虫菊的适应性表现较强;丝裂亚菊和太行菊的适应性表现一般,主要是由于两者引自省外高海拔地区,引种后的综合表现不佳;银背菊、菱叶菊、紫花野菊、蒙古短舌菊和小甘菊极度不适应本地环境,适应性得分极低。

3讨论

3.1 种质引种适应性评价的方法

菊属种质资源的引种驯化历史悠久。早期引种主要是我国的大菊品种被遣唐使、商人和植物学家等分别带到了日本、欧洲和美国[4-6],再经过与本地资源杂交,形成了具有区域特色的切花菊(单头和多头)、盆菊和灌木菊花等新类型。近代主要是国外成熟商品种的引进,如日本的切花菊“神马”和“优香”,荷兰的“女王菊”系列,德国的“千头菊”系列等优秀的商品种被引入我国花卉生产企业栽培,丰富了国内市场。此外,还有地被菊的引种,东至连云港[7],西达新疆[8],北至齐齐哈尔[9],南到海南[10],前人将地被菊成功引种、应用到很多城市的绿化中。但前人大多是针对优良的栽培品种进行引种,而缺少野生种质的引种。

前人在判断引种品种的适应性时,往往会通过观察物候期是否完整,主要观赏性状与原产地的数据对比,以及抗旱、耐寒和耐瘠薄能力等综合表现来评价。这些表现往往通过种植养护过程中的观察进行记录,生长势相关性状大多为质量性状,不易用数据进行量化,因此需要有经验的专家、研究者或技术人员进行主观评分,并取平均值。采用打分法虽然比较主观,且不十分精确,但仍能够很好地反映引种种质的适应情况,完全可以用来评价种质引种的适应性。

3.2 种质材料的应用方式

适应性表现较好的野生种质,若观赏性也很强,可尝试应用到园林绿化中,但如果要应用到远缘杂交中,还要考虑以下几个方面的问题:花期的具体时间和长短,会影响到杂交方案的制订;观赏性会影响到育种进程;花粉量与萌发率会影响到杂交的成功率。在综合分析的基础上,才能进一步筛选出适合的种质作为远缘杂交的亲本。

对于适应性表现较强和一般的种质,虽然在某些方面表现不佳,但可以继续驯化,考察其形态和抗性优点,并提取相关的基因用于分子育种;也可以将其与本地野生种质进行杂交,从后代中选择表现优异的新种质。

而适应性表现差的野生种质也并非全无用途,除与本地野生种质杂交外,如果观赏性或抗性很突出,也可以将花粉贮藏并运输,进行异地授粉。

参考文献

[1]潘会堂,张启翔.花卉种质资源与遗传育种研究进展[J].北京林业大学学报,2000,22(1):81-86.

[2] 李辛雷,陈发棣.菊花种质资源与遗传改良研究进展[J].植物学通报,2004,21(4):392-401.

[3] 陈俊愉,崔娇鹏.地被菊培育与造景[M].北京:中国林业出版社,2006.

[4] 张莉俊,戴思兰.菊花种质资源研究进展[J].植物学报,2009,44(5):526-535.

[5] 戴思兰.中国菊花与世界园艺(综述)[J].河北科技师范学院学报,2004,18(2):1-5,9.

[6] ANDERSON N O.Chrysanthemum:Dendranthema×grandiflora Tzvelv[C]//ANDERSON N O.Flower breeding and genetics: Issues,challenges, and opportunities for the 21st century.Dordrecht:Springer,2006:389-437.

[7] 李勤,夏林山,孙时宜.小菊的引种栽培及应用[J].江苏林业科技,2000,27(S1):61-63.

[8] 宋义前,赵贺新,徐阳,等.新疆伊犁地区地被菊引种栽培试验[J].安徽农业科学,2018,46(12):54-56.

[9] 张玄兵,姚胜,梁冬霓.地被菊六个品种的引种研究[J].海南师范学院学报(自然科学版),2001,14(2):69-71.

[10] 王劲宏,于福洲,王春艳,等.齐齐哈尔地区地被菊引种及嫩枝扦插育苗技术初报[J].中国西部科技,2009,8(12):70.