村落共同体视域下黑龙江沿边少数民族村落活态化更新策略

作者: 张洪波

摘要 黑龙江省沿边开放带少数民族村落人口空心化、文化传承受阻、功能弱化、产业萧条等问题突出,影响社会稳定和国家安全。基于村落共同体视角,按照全域功能性空间组织、差异性空间分区、适应性公共服务配置和适宜性民族村落营建的原则,以孙吴县胜利屯满族达斡尔族村为例,剖析了现状问题和发展瓶颈,从三生共生、多元文化融合、生态旅游带3个方面探索了沿边少数民族乡村聚落活态化更新规划路径,为沿边地区乡村振兴提供借鉴。

关键词 村落共同体;黑龙江沿边开放带;少数民族村落;活态化更新

中图分类号 TU982.29文献标识码 A文章编号 0517-6611(2023)21-0194-07

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.21.045

The Dynamic Renewal Strategy of Ethnic Villages along the Heilongjiang Border from the Perspective of Village Community

ZHANG Hongbo

(Heilongjiang University of Science and Technology, Harbin, Heilongjiang 150022)

Abstract Problems such as population hollowing out, cultural inheritance obstructed, function weakening and industrial depression are prominent in minority villages in the borderline open zone of Heilongjiang Province, affecting social stability and national security. Based on the perspective of village community, this paper analyzes the current problems and development bottlenecks by taking the Manchu Daur village of Shengli Tun in Sunwu County as an example in accordance with the principles of functional spatial organization, differential spatial zoning, adaptive public service allocation and suitable construction of ethnic villages. This paper explores the planning paths for the living renewal of ethnic minority rural settlements along the border from three aspects, namely, symbiosis, multicultural integration and ecotourism belt, so as to provide reference for rural revitalization in the border areas.

Key words Village community;Border open zone of Heilongjiang;Minority village;Living renewal

党的二十大报告指出,要坚持系统思维,构建新安全格局,要扎实推进兴边富民行动,推动边境地区经济社会发展取得历史性成就。2022年中央一号文件中明确提出,启动实施文化产业赋能乡村振兴计划,使优秀传统乡土文化得到有效激活,丰富乡村业态,实现有机融合[1]。尤其在百年变局与全球经济下滑共振时期,沿边地区发挥着国内国际双循环桥梁纽带作用,更需要全面推动沿边少数民族村产业、人才、文化、生态等方面振兴,这也是解决我国边境地区社会主要矛盾的重要途径,有助于发挥乡村作为守边固边的稳定器,传承和活化人文景观,防止文化消失和村落的衰败[2]。

新时期沿边地区已经成为开发和开放战略平台和重要支点[3],这对于构建新发展格局和推动“一带一路”和“中蒙俄经济走廊”国家战略发展具有重要意义。从外部发展和促进区域协调发展看,作为我国进一步向东北开放的黑龙江沿边开放带地区,乡村聚落的繁荣与发展关系到国家长治久安、促进国际国内双循环发展,以此破解区域发展不平衡等问题。因此,亟待实现黑龙江沿边开放带少数民族村落振兴,逐步全面激活沿边乡村产业和人居活力,这对于实现我国东北部沿边地区社会稳定,构建立体化开放格局都具有重要的战略意义。笔者以实现黑龙江沿边开放带村落振兴发展为目标,将村落激活和营建方法运用于沿边村落人居环境改造研究中,并以黑龙江沿边开放带黑河段孙吴县胜利屯满族达斡尔族村为研究对象,提出激活黑龙江沿边开放带乡村聚落发展提供规划策略,以期为人口“返乡兼业”、产业“内生造血”,文化“多元融合”提供规划路径。

1 黑龙江沿边开放带少数民族村落现状

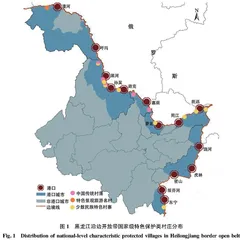

黑龙江省沿边开放带与俄罗斯东西伯利亚及远东地区接壤,长达3 045 km的边境线走廊,沿线有19个市县,25个开放口岸,30个少数民族,国家级特色保护类村庄有13个,其中有7个少数民族特色村寨,3个传统村落,1个特色景观旅游名村,2个少数民族特色村寨和传统村落共同称号村落,已经形成一个完整的带型多民族村落群(图1)。但由于地理区位处于沿边开放“末梢”,被视作是人口流出和经济活力驱动的劣势空间[4],存在乡村产业薄弱且结构单一,村

落内生“造血”驱动不足等原因,导致乡村发展严重滞后。近10年来,黑龙江省沿边地区人口持续流失问题严重,导致乡村“空心化”“老龄化”、产业萧条、乡土文化消失等问题日益严峻,面临着严重的人地关系危机[5],这对于沿边地区发展有着严峻挑战。

1.1 人口和产业“双空心化”现象严重

黑龙江沿边开放带乡村人居环境建设水平较黑龙江省内陆城市周边村落发展滞后,同时农业机械化生产导致乡村富余劳动力剩余,乡村就业岗位有限,青壮年人口进城或外出务工,导致人口“空心化”和“孤老化”,成为全国沿边地区人口净流出最严重的区域之一(图2)。自1990年以来,黑龙江省沿边19个市县少数民族人口总流失规模超过80万人,少数民族人口持续多年负增长(图3)。村落“空心化”表现出乡村产业空间紊乱和功能落后、社会联结薄弱、公共服务缺失,文化价值弱化、断裂和衰败[6],造成乡村多种经营发展严重滞后,总体经济规模较小,仍以农业粗放生产经营为主。

1.2 人文与生态资源效应未充分利用

黑龙江沿边开放带是我国第一批对外开放的地区,但受区位偏远、基础条件差、乡村地区公共服务供给不足、品牌效应不强等多重因素影响,市场狭小、资金和人才匮乏,社会参与乡村振兴的动力不足,导致农村人居环境整治和市场参与呈现碎片化、零散化特征[7]。另一方面,由于政策辐射力有限,政府搭建城乡互动平台不够,导致行政干预效应不明显,同时农村自身内生动力不强也是主要原因,最终导致沿边地区乡村人居环境建设和地方产业品牌创建等方面困境重重,造成人口大量流失,导致人口、经济、社会和文化的“空心化”[8]。

黑龙江沿边地区具有良好的生态资源和丰富的人文旅游资源,民族特色鲜明(表1),但特色村庄风貌和人文资源要素未被充分挖掘,造成文化空间和文脉延续断裂,表现为村落物质景观空间破碎和传统文化失真,致使沿线很多少数民族特色村寨成为很少有人问津的孤岛村,出现特色村无人现象。与国内其他边境地区相比,黑龙江沿边开放带民族村旅游资源开发和建设严重滞后,仍处于资源型和粗放型发展模式。

1.3 公共服务设施供给短板明显

沿边地区是我国公共服务设施供给短板地带,更是乡村振兴的重点区域。我国公共服务设施水平空间分布与“胡焕庸线”基本一致[9],2015—2020年9省沿边地区公共服务设施供给数据结果表明,西藏、新疆及黑龙江省公共服务供给水平严重偏低(图4)。

黑龙江沿边地区地处东北边疆,人口稀少,乡村地区教育、医疗、住房、交通等公共服务设施建设水平明显滞后于非沿边地区,其主要原因一方面是沿边地区人口密度小、经济总量和消费能力弱,导致市场主体参与不足;另一方面是政府对公共服务设施供给难以平衡,且沿边地区自身发展动力不足,造成供给与需求不匹配。按照国民经济和社会十四五规划,健全乡村基本公共服务设施,优先推动沿边地区乡村“经济-社会”系统双螺旋上升导向,需要激活沿边地区乡村自身造血功能,振兴乡村产业,才能保障和改善民生水平。

2 黑龙江沿边开放带少数民族村落活态化更新意义

德国社会学家腾尼斯1887年在其发布的《共同体与社会》中提出“共同体”理念[10],其内涵是以血缘、情感和信仰共同组成,表达共同维系的有机关系[11]。从社会学角度,村落共同体被视为新型地缘关系而建立起来的积极关系空间族群,以地域属性认同和社会情感为基础,呈现互动性、关联性和整体性的地域特征,是具有相互联结和深度融合的村落发展联合体。黑龙江沿边开放带乡村聚落对腹地城乡地区和境外联系都具有共同的纵横联结要素,强化沿边村落共同体,构建多层次的共生要素,对于全域乡村治理、活力提升以及区域产业联动发展,实现对俄政策沟通、贸易畅通、民心相通、资金融通、设施连通都有重要意义,有望成为“龙江丝路带”联动效应最具活力产业经济带之一。

2.1 构建立体化的沿边开放带载体空间

黑龙江沿边开放带是我国东北部构建国内国际“双循环”发展的桥梁纽带,是龙江丝路带重要发展地区,对于推动沿边开发开放高质量发展至关重要。沿边开放带乡村振兴不仅是“兴边、富边”的人居空间载体建设需要,同时也是促进“走出去、引进来”通道经济放大效应发展的需要,实现“通道”向“枢纽”功能转换,以此也实现我国经贸和外交从传统“睦邻”向“安邻、富邻”转变[12]。强化黑龙江省沿边开放带乡村共同体振兴对于推动沿边城市、口岸城市和区域中心城市的城乡融合发展,提升对外开放层次,丰富开放载体,构建立体化的沿边开放格局,形成中蒙俄经济走廊互联互通开放带都具有重要的战略意义。

2.2 增进多元民族文化与产业深度融合发展

黑龙江沿边地区聚居着鄂伦春族、达斡尔族、赫哲族、朝鲜族和满族等传统村落,多元文化呈高度融合发展态势,在我国境内具有丰富的对俄边境文化、近现代文化,多民族特色突出且有独特性。振兴沿边发展有助于跨境合作,与邻国跨文化交流鸿沟缩小,挖掘“地域文化引擎”,推动文化要素植入旅游、工业等产业。以村落共同体发展为理念,建设一批示范性的民族村寨、特色小镇、产业园、国际自驾营地等新兴产业发展区,有利于沿边地区推动新型工业化、城镇化、信息化,整合周边地域经济资源,承接区域产业转移和聚集的基地。

2.3 加速激活乡村人文与生态资源活化利用

根据黑龙江省近十年人口统计数据,户籍人口下降总数约为210万,下降趋势明显,尤其沿边偏远乡村地区人口流失更为严重,人口空心化率达到50%以上,空巢房屋数量庞大,季节性空宅相对更多,浪费土地和资源现象严重。根据广泛民意调查结果,空心化现象与自然条件和地理区位无明显的关联性,深层次原因是地区缺乏创新动力,就业空间有限,受教育、医疗、养老因素影响外出定居意愿强烈,直接导致“空心化”。为此,加速盘活沿边乡村人文和生态资源,改善人居环境,适宜增补公共服务设施和基础设施短板,融合多元民族文化,促进产业融合,功能差异化发展,突出沿边乡村地域风貌特色,对于提升沿边乡村人流聚集和产业发展动力,构建新时代沿边新风貌具有重大意义。