新农科视域下地方院校分子生物学“4∏”人才培养教学新模式的探索

作者: 李闯 聂光军 钱森和 赵世光 王洲 刘艳

摘要 分子生物学是高校生物类专业十分重要的一门核心课程,地方院校的专业与产业导向目标与“分子生物学”课程教学主旨之间存在一定程度的错位。为解决这一问题,探索出适合地方院校自身特点的课程教学模式,基于国家“新农科”建设的理念和“立德树人”的根本任务,充分借鉴国内高校优秀的教育教学策略,实践了分子生物学“4∏”人才培养的教学新模式,并取得了较好的教学效果,对同类课程的教学具有一定的借鉴意义。

关键词 新农科;分子生物学;教学改革;高阶能力;生物制药

中图分类号 S-01;G642文献标识码 A文章编号 0517-6611(2023)21-0261-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.21.061

“4∏” Novel Teaching Mode for Talent Cultivation of Molecular Biology Course in Local Colleges under the Perspective of Emerging Agriculture

LI Chuang,NIE Guangjun,QIAN Senhe et al

(College of Biological and Food Engineering,Anhui Polytechnic University,Wuhu,Anhui 241000)

Abstract Molecular biology is an extremely important core course of biology majors in colleges.However,there is a certain misalignment between professionaland industryoriented targets and the teaching purpose of molecular biology in local colleges.In order to solve the above problem and to explore a suitable course teaching mode,some excellent teaching strategies of domestic universities were referenced.The “4∏” novel teaching mode for talent cultivation was then practiced,based on the concept of “emerging agriculture” and the essential task of “virtue fostering through education”.As a result,the teaching effect was obviously improved,and “4∏” teaching mode can also provide references for similar courses.

Key words Emerging agriculture;Molecular biology;Teaching reform;Advanced ability;Biopharmaceuticals

分子生物学是研究核酸、蛋白质等生物大分子形态结构特征和相互作用关系的科学,是着重在分子水平上揭示生命的奥秘,使人类能够从被动适应转为主动改造自然的基础学科[1]。作为当代生物类学科前沿和生长点,分子生物学将在世界大健康产业——特别是在生物医药、精准医疗等热点领域中迸发出强大生命力。目前,分子生物学在高等院校的生物学、农学和医学等本科专业中均被开设为专业基础 (核心) 课程,其在上述相关专业课程体系中的重要程度可见一斑[2]。

伴随着“中国制造2025”重大决策的提出,我国产业体系面临巨大的转型升级,其中的生物医药在《“十三五”生物产业发展规划》及《“十四五”生物经济发展规划》等文件中被确定为重点发展扶持的高新领域[3-4]。“新农科”建设将应对产业革命的需要,强化战略急需新农科人才的培养[5]。与之相呼应的,2019年的“安吉共识”拉开了中国特色“新农科”高等教育改革的帷幕,此后的“北大仓行动”和“北京指南”等一系列文件则为推进建设指明了方向[6]。另外,教育部还先后出台了多份文件指示地方院校要结合自身的办学特色与发展定位,以专业课程为导向、培养能够服务于地方经济的“应用型”人才为核心目标[7-8]。然而,由于各地方院校办学定位、生源质量、教学资源以及所在区域政策、经济等方面存在差异性,如何摆脱对“双一流”、部属高校教学实践的单纯模仿与攀比,探索出符合自身特点的课程教学方式已成为一个急待解决的问题[9]。

笔者以安徽工程大学生物制药专业的分子生物学教学改革工作为例,通过分析教学过程中出现的主要问题,有的放矢地制定并探究了多维度的教改措施,取得了较好的教学效果和不错的正向反馈,旨在为同类地方院校的分子生物学教学提供参考。

1 教学问题分析

笔者所在分子生物学教研小组在首次开课后通过“问卷星”向授课学生开展线上调查,问题在征询多位专家意见的基础上,围绕学生针对分子生物学课程的学习动机、兴趣、目标以及自我效能感等方面编撰。笔者基于调查结果,在“教”与“学”两方面总结问题如下。

1.1 共性问题

1.1.1 学生学习怠惰。

学习怠惰在教育心理学中常用来描述学生消极的学习状态[10]。笔者经过调查发现怠惰心理在学生群体中普遍存在,且在第三、四学年尤为严重,而此时期正是学习分子生物学等专业课程的关键阶段。其产生原因与表现主要有: 对专业课程 (或分子生物学) 的认识度不足导致的学习目标不明确;由生活压力所泛化的习得性无助感[11]造成了学习动力匮乏;无法克服手机电脑依赖等诱因以及鉴别不良风气而产生的学习热情减退;生理、心理健康问题所引起的诸如盲从、“躺平”“摆烂”等消极的学习态度和行为。

1.1.2 教师教法单一。

学校主流的教学方式仍然是以多媒体 (PPT课件等) 为主要课程内容载体的传统授课模式 (Lecture-based Learning,LBL),近年来,虽然有“雨课堂”“超星学习通”等助课软件在我校实行推广,但其在教师队伍中的普及率仍然较低,同时也未能发挥应有的强大功能。此外,LBL模式还会导致学习能力和求知欲望强的学生“吃不饱”,学习执行力和兴趣稍差的学生“塞不进”[12]。

1.2 个性问题

1.2.1 内容繁杂抽象。

首先,分子生物学被归为微观学科,内容本身环环相扣且晦涩难懂,极容易扼杀学习兴趣;其次,与分子生物学相关的理论和技术发展日新月异,很难让学生在有限的课堂教学时间中领悟到该学科的魅力;最后,分子生物学又与生物化学、遗传学以及细胞生物学等课程相互交叉,会让学生忽视这些所谓的“重复知识”,但事实上同一知识点在各个课程教学过程中的切入点不同,教学目标也各有侧重。

51卷21期 李 闯等 新农科视域下地方院校分子生物学“4∏”人才培养教学新模式的探索

1.2.2 理解偏差易发。

大部分学生对分子生物学整个知识体系的归纳梳理能力有限,无法或者很少能自行将相关知识点串联理解,而多是习惯性的以静态和固定思维方式片面理解具体概念和理论,时常断章取义或死记硬背,容易产生理解偏差,例如如何辨析基因突变中的错义突变、同义突变和无义突变等。另外,笔者在教学过程中发现落后的学习方法会导致学生对课程知识的高阶应用能力不足。

为了应对后疫情时代国家“新农科”在教育理念、教学方式、教学关系、协同育人、教育供给和参与方式等方面提出的改进与变革要求,以适应未来的新常态,需要在人才培养方面应以学生发展为中心,遵循学习规律,积极通过理论、技术、实践教学的交叉并行与快速重构,以及跨校教育资源的高效协同,实现知识学习与能力提升的多轮迭代,逐步形成具有高度灵活性和动态适应性的分子生物学课程教学新模式。

2 教学改革目标与内容

2.1 教改目标

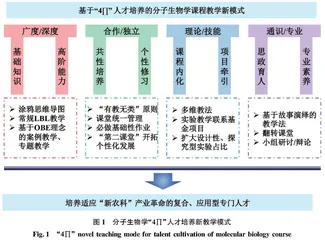

笔者针对上述问题,将学科人才培养理念融入到课程教学之中,结合分子生物学课程特点,在先前校级“金课”的基础上充分整合教学资源,借鉴了其他院校优秀课程建设与教育模式[13],从多维角度持续创新教法,以教师为主导、学生为中心提出“分子生物学‘4∏’人才培养”(∏型人才是一种理念型人才,更强调系统性、创新性思维,其不仅具备专业领域的深度知识还具备跨学科、跨领域的综合性知识和技能)新教学模式 (图1),目的是从基础知识与高阶能力、共性培养与个性教育、课程内化与项目牵引、思政育人与专业素养这4个方面深化教育教学改革,潜移默化的、润物无声的塑造高尚价值观并培养高阶专业能力。

2.2 教改内容

2.2.1 重构教学内容。

多数高校的分子生物学教材选用的是朱玉贤院士主编的《现代分子生物学》(第五版)[14],在有限学时内把该书庞杂内容全部学完对于地方院校的学生来说较为困难。在保障基本核心知识点的同时,结合专业特色将教学内容确定为3个基本模块,分别为“遗传信息传递”、“基因表达调控”和“分子生物学研究法”。模块之间不是孤立的,彼此之间通过一明一暗两条线串联,即以“中心法则”和相关研究技术手段为核心的“明线”和以该领域的科学家精神与科学故事蕴含的丰富哲理为内容的“暗线”。

2.2.2 “4∏”人才培养教学新模式。

2.2.2.1 扎实基础知识,强化高阶能力。

“不积跬步,无以至千里”,扎实的基础知识是不断强化学生高阶能力的保障。因此,基础知识与高阶能力均需要作为抓手。在基础知识教授方面借助“思维导图涂鸦式”的教学方式,即在课前把标注有专有名词的思维导图分发给学生,让学生在其上补充名词解释,该教法一方面向学生展示了知识的内在逻辑性而非想象中的繁杂,另一方面学生也在补充导图和课堂讲解中加深了对基础知识的理解。在高阶能力培养方面,教研小组面向市场,以行业需求和学习效果为导向,实现案例、专题、小组研讨等多种形式的教学。目标则是提升学生的发现、分析、解决问题以及事后总结归纳一般规律的高阶能力,以小 (单一课程) 见大 (专业培养),以适应“新农科”产业升级对于人才培养的要求。为此,教研组需要重构教学案例库,将新颖有趣的案例替换早旧落后的内容,并在教学中通过基于问题导向的学习法、分组讨论等形式穿插进行。

2.2.2.2 提升共性培养,鼓励个性修习。

学生较高的自主性学习建立于统一的管理基础,作为生物制药专业课程体系中的一环,分子生物学课程应采取“课堂教室的共性培养+课后线上的个性修习”的方式,遵循“基于效果的有教无类”原则。笔者借鉴了当前国内高等教育研究中较为热门的SPOC (Small private omline course) 混合教学模式[15],即在课堂上主要采取统一化管理,在遵循学校课堂教学规定的基础上,以雨课堂(清华大学和其旗下学堂在线推出的智慧技术工具)为平台,以学生为中心,基于目标导向,引导学生积极参与。通过雨课堂平台,在线完成学生签到、课堂互动和作业等教学环节,完成课堂教学的日常管理。合理运用现代信息技术进行辅助教学,使互联网成为拓展学生知识面的一个有效平台。根据教学需要,采用线上-线下混合式教学,利用雨课堂及时发布必需完成的作业和选择性作业,充分尊重学生的学习自主权。

2.2.2.3 加速课程内化,善用项目牵引。

“加速课程内化”则需要打破学生死记硬背等不适合该课程的学习习惯,倡导以方法学习为宗旨,灵活应用方法为要义,注重综合分析能力,提升学术氛围。针对分子生物学微观抽象的教学内容,笔者所在团队紧贴实际情况,创新教法,形成多维教法,并根据教学内容的特点进行动态调整,从而引导学生摒弃死记硬背和断章取义的学习方式,激发学生天生的好奇心理,提高学习兴趣和主动性。“善用项目牵引”则是将教师自己的研究课题与分子生物学知识点相关联,根据实验进展情况灵活设计实验内容。目的是让学生通过项目相关探究性实验的观摩与操作,巩固理论课所学知识,提升实验操作技能。该校分子生物学实验虽为一门独立的专业实践性课程,但其与分子生物学课程联系紧密,在学生相关基本实验技能与科学思维的培养方面发挥着重要作用。为了与理论课程的教学目的相呼应,先前仅包含100%验证性内容的分子生物学综合性实验被更改为“设计性实验”,即添加30%~40%设计探究性实验内容。例如在PCR实验中要求学生学习借助Oligo等软件设计目的基因的特异性引物并参与评比。