新农科背景下以创新能力培养为导向的植物病理学实验教学改革

作者: 张晓勇 李树江 方玉梅 杨友联

摘要 植物病理学实验是植物科学与技术专业的主干课程,在培养学生的学科素养,实践能力和创新能力上具有重要的作用。针对植物病理学实验在教学中学生积极性不高,课程内容不完善,教学方法落后和学生创新能力培养乏力等问题,制定了以学生为中心,以创新能力培养为导向的理念,对实验教学内容、方法和考核方式进行了改革,并积极开展课程思政和支持学生参与科研训练。通过课程改革,植物病理学实验教学更加适应新农科建设背景下创新型农业人才培养的需要。

关键词 新农科;植物病理学实验;创新能力;科研训练

中图分类号 S-01 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)23-0269-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.23.062

The Teaching Reform of Experiment in General Plant Pathology Based on the Cultivation of Innovative Ability under the Background of New Agricultural Science

ZHANG Xiao-yong, LI Shu-jiang, FANG Yu-mei et al

(School of Biological Sciences and Technology, Liupanshui Normal University, Liupanshui, Guizhou 553004)

Abstract Experiment in general plant pathology is the backbone course of plant science and technology, which plays an important role in cultivating disciplinary literacy, practical and innovation ability. Aiming at the students’ low enthusiasm, incomplete curriculum system, backward teaching methods and weak cultivation of innovation ability in experimental course, the cultivation concept of student-centered and innovative ability based education was formulated, the experimental teaching contents, methods and assessment mode were reformed, and the curriculum ideology and support for students to participate in scientific research training were actively carried out to improve the teaching quality of experimental teaching. Finally, the experiment has more adapted to the needs of cultivating innovative agricultural talents under the background of new agricultural science.

Key words New agricultural science;Experiment in general plant pathology;Innovation ability;Scientific research training

基金项目 教育部新农科研究与改革实践项目:以突出区域特色的植物科学与技术专业应用型人才培养核心能力体系研究;六盘水师范学院2020年一流本科专业建设点项目(LPSSYylzy2206);六盘水师范学院2020年一流课程建设项目(LPSSYylkz-2020-04);六盘水师范学院2021年教学内容和课程体系改革研究项目(LPSSYjg-2021-14);六盘水师范学院教学团队建设项目“微生物学教学团队”(LPSSYjxtd-201802)。

作者简介 张晓勇(1990—),男,云南昆明人,高级实验师,硕士,从事植物病理学教学科研工作。*通信作者,教授,博士,从事创新创业教育和植物病理学教学科研工作。

收稿日期 2022-11-28

2019年4 月,教育部“六卓越一拔尖”计划 2.0 启动大会召开,会议成立了新农科建设工作组,提出培育卓越农林人才的要求[1]。在此基础上,2019年6月,教育部新农科建设工作组发布《中国新农科建设宣言——安吉共识》,标志着我国新农科建设正式启动。共识强调卓越农林人才教育要对接农业创新发展新要求,着力提升学生的创新意识、创新能力和科研素养,培养一批高层次、高水平、国际化的创新型农林人才[2]。在新形势下,培养创新型农林人才不仅是乡村振兴国家重大战略的需要,也是我国面向世界科技前沿和实现农业现代化的必然需求[3]。2019年,教育部高教司又先后发起了 “北大仓行动”和“北京指南”,标志着新农科建设的全面展开[4]。构建创新型农林人才培养体系是未来新农科建设的重要导向。

植物病害防治关系到国家粮食安全、农业产业发展、生态环境安全和生命健康[5]。植物病理学实验是六盘水师范学院植物科学与技术专业的主干必修课程,在培养学生农业生产病害防治的实践能力、科学素养和创新能力上具有重要作用[6]。但是传统植物病理学实验普遍采取课前预习,教师示范,学生操作,课后写作实验报告的模式,教学内容单一,设计性、研究性实验内容较少,学生参与度不高,再加之学生普遍对实验课程不够重视,在创新能力培养和创新思维引导上没有发挥课程的真正价值。因此围绕以学生为中心,以培养创新型农业人才为导向对植物病理学实验进行改革,为植物科学与技术专业提供课程改革的样板。

1 植物病理学实验课程改革前基本情况

1.1 实验课程内容设置不合理

课程改革前,六盘水师范学院植物病理学实验课程项目基本涵盖了植物病理学重要的实践内容,但项目间连贯性不强,导致课程实验内容较为分散,没有形成完整的知识技能体系;上课时间不集中,理论课与实验课进度不一致,影响学生的预习效果,教学质量难以提高;设计性研究性实验学时占总学时比例低,难以调动学生自主实践积极性,影响学生的知识运用能力、创新思维和实践能力的培养。

1.2 教师实验教学方法陈旧

传统实验课程普遍采取课前预习、教师讲解示范、学生操作、课后写作实验报告的授课模式,在病原学分类鉴定和病害症状观察部分主要以观察病原菌永久装片和病害标本为主,学生在病害标本采集,病原装片制作、观察和分类鉴定和田间病害调查上实践少,参与度不高。引导性教学开展不够,现代化教学手段如多媒体教学、显微互动教学和混合式互动教学等运用也较少,实验教学整体氛围沉闷,影响学生参与课程的积极性。

1.3 课程考核模式不完善

考核方式是学生学习的指挥棒,考核方式决定学习发展趋势[7]。课程改革前六盘水师范学院植物病理学实验考核方式主要基于课堂表现(10%)、课堂实验完成质量(20%)、实验报告成绩(40%)和设计性实验成绩(30%)等4部分组成。其中实验报告分数所占比例最高,实验报告写作的好坏虽然能很好地反映学生对实验结果的分析总结能力,但很难检验学生的知识运用能力和实践能力;同时实验报告是模板式作业,实验原理、方法及步骤都是教材上写明的,如强化其考核,不利于培养学生的创新思维[7]。

1.4 学生对课程重要性认识不足

植物病害防治关系到国家粮食安全、生态环境安全和全民生命健康等,很多植物病害如水稻稻瘟病、小麦赤霉病、马铃薯晚疫病、辣椒根腐病、猕猴桃溃疡病、大豆黄曲霉污染等是农业产业持续发展的高风险点,再优良的种子和种植技术如病害防治技术不到位,都会导致严重损失[8]。因此,如在实验课程中只侧重对实验原理、方法、步骤等的讲解,而较少开展“三农”情怀教育,导致学生对植物病理学理论和实验课的重要性认识不足,兴趣不够,直接影响学生参与实践的积极性。

1.5 室内实验教学与农业生产脱节

植物病理学是应用性非常强的学科,农科学生实践能力的培养不仅需要在实验室内反复训练得以培养,还要走进田间地头,让所学的理论知识和实验技能在农业生产中得以进一步强化[9]。课程改革前植物病理学实验没有将田间农作物病害调查相关实验项目纳入教学内容,期末的自主设计研究性实验材料也由学生在指导老师提供的材料里进行选择,导致室内实验教学与农业生产脱节,学生缺乏生产实践的机会,影响创新思维和吃苦耐劳品质的培养。

2 创新能力培养导向的植物病理学实验课程改革与实践

学生创新能力、实践能力和学科素质培养质量是评价实验教学质量的核心指标,是实现人才培养目标的关键[7]。“北大仓”研讨会提出,要过提升学生的创新意识、创新能力和科研素养,探索农林教学与科研人才培养基地改革试点,着力培养一批创新型人才[4]。按照这一原则,六盘水师范学院植物病理学教学团队在多年教学实践基础上进行了多项课程改革,经过植物科学与技术2019级和2020级的教学实

践,基本形成了创新能力导向的实验内容:构建了以学生为中心,以创新能力培养为导向的实验教学内容;全面融入课

程思政,发挥植物病理学实验全方位育人作用;改革教学方

法,引入PBL(Problem-based learning,问题导向教学)教学法

和多媒体、显微活动等现代化实验互动手段,增加实验的探究性和趣味性;完善实验课程考核方式,以激发学生学习积极性;鼓励支持学生利用植物病理学实验资源开展大学生科研训练,以全面提升学生实践动手能力和创新能力。

2.1 完善课程结构,建立培养创新能力导向的实验教学内容

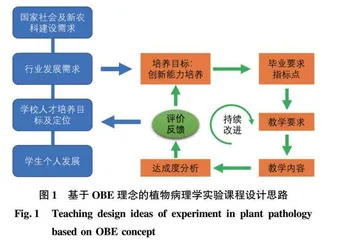

2.1.1 课程设计整体思路。为了解决植物病理学实验项目之间知识不连贯,课程实验内容较为分散,理论课与实验课进度不一致以及创新能力和实践能力培养导向不突出等问题,教学团队以OBE理念“学生中心,产出导向,持续改进”的原则对植物病理学实验课程结构进行了设计(图1)。课程设计首先明确了以创新能力培养为课程的重要培养目标,基于培养目标完善毕业要求,并设计相应的教学内容和考核方式[10],期末根据学生成绩和毕业要求达成度分析和学生间接评价来持续改进教学质量。

2.1.2

课程目标的制定。基于OBE理念制定了植物病理学实验课程培养目标与毕业要求(表1)。课程目标1为掌握植物病理学的基本研究方法及实验技能,目标2为具备农作物病害防控相关的创新思维、创新能力,目标3为能够在综合性、设计研究性实验中团结协作完成实验任务,达到良好的效果,对应的毕业要求为专业知识、创新创业能力培养和获取知识的能力,其中专业知识和创新创业能力培养为高支撑,获取知识能力为中支撑。

2.1.3

课程内容的设置。基于课程目标和毕业要求,植物病理学对实验教学项目的内容和顺序进行了精心设计(表2)。为达成课程目标1,需要将植物病理学最基础、最重要的实验项目尽可能列出,且开课顺序符合由渐入深,由易到难,病原分类由低等到高等的原则形成完整的体系。

为了提高学生实验实践的主动性,植物病理学实验将综合性、设计研究性实验由2个调整为4个,课时占比提高到50%,让4~5个学生以小组的形式全面参与到实验设计、研究开展和论文撰写过程中,指导教师只要审核实验方案,指导实验技术、验收实验成果和批改科研论文,不但提升了教学效率,还切实锻炼学生的创新能力、实践动手能力和团结协作能力。

为了解决室内实验与农业生产相脱节的问题,实验课程还将植物病害田间调查的学时增加到5个,带领学生到田间、果园等开展农作物、果树发病规律观察和调查;同时,指导学生开展病害材料采集、标本制作和病原菌分离等,为小组设计研究性实验、期末野外实习和学生科研做好充分的技术储备。