乡村振兴下四川省就业结构和产业结构的合理分配实证研究

作者: 崔玉飞 罗洎

摘要 乡村振兴不仅是乡村经济的振兴,也是农民素质的提升,农民素质提升在就业结构上会有所体现。四川省作为人口大省,人员的就业问题及其就业结构问题突出,其中,农民的就业问题又是乡村振兴的重要一环。近年来,随着社会经济的升级和发展方式的转变,四川省就业结构和产业结构之间存在不协调发展,尤其第一产业的人力资源投入与其产出严重不对等,农村存在大量剩余劳动力。因此,就四川省三大产业的就业结构和产业结构不协调性进行计量模型回归分析,验证四川省就业结构和产业结构的不协调性,依据回归结果提出引导农民就业走向的针对性对策。

关键词 乡村振兴;就业结构;产业机构;四川省

中图分类号 S-9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)01-0224-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.01.061

Empirical Research on Reasonable Distribution of Employment Structure and Industrial Structure in Sichuan Province under Rural Revitalization

CUI Yu-fei,LUO Ji

(Sichuan University of Science and Engineering, Zigong,Sichuan 643000)

Abstract Rural revitalization is not only the revitalization of rural economy, but also the improvement of farmers’ quality, which will be reflected in the employment structure.As a large population province, Sichuan Province has prominent employment problems and employment structure problems. Among them, the employment of farmers is an important part of rural revitalization. In recent years, with the upgrading of social economy and the transformation of development mode, there is an uncoordinated development between employment structure and industrial structure in Sichuan Province, especially the input of human resources in the primary industry is seriously unequal to its output, and there is a large number of surplus labor in rural areas. Therefore, this paper makes a regression analysis of the employment structure and industrial structure of the three major industries in Sichuan Province, verifies the incoordination of employment structure and industrial structure in Sichuan Province, and puts forward targeted countermeasures to guide the employment trend of farmers according to the regression results.

Key words Rural revitalization;Employment structure;Industrial structure;Sichuan Province

基金项目 四川省社会科学“十三五”规划重大项目(SC17EZD014)。

作者简介 崔玉飞(1997—),男,安徽蚌埠人,硕士研究生,研究方向:农村产业结构。通信作者,教授,博士,硕士生导师,从事金融数量分析、区域经济、农业经济与金融研究。

收稿日期 2021-04-19

实施乡村振兴战略要按照“产业兴旺,生态宜居,乡风文明,治理有效,生活富裕”的总要求建立健全城乡融合协调发展体制机制和政策体系。乡村振兴,产业兴旺是重点,要紧紧围绕促进产业发展,引导和推动更多的资本、技术、人才等要素向农业农村流动,调动广大农民的积极性、创造性,形成现代农业产业体系,实现一二三产业融合发展,保持农业农村经济发展旺盛活力[1]。实施乡村振兴战略要坚持农民主体地位,实现农民充分就业,随着农业技术的进步和机械化的推广,农民的就业不仅仅局限于第一产业,更多的农村剩余劳动力流向第二、三产业,因此,农民的就业结构就关系到乡村振兴的全面性。就业结构指国民经济各部门生产集聚的就业规模和比例关系,产业结构通常指国民经济活动中各部门之间的产值规模和比例关系。就业结构与产业结构的协调发展是国民经济快速平稳发展的重要前提[2]。在合理有效的市场状态下,产业结构和就业结构是相互依赖、彼此共生的,产业结构的变化会导致就业结构随之变化,就业结构的内部转变也会引起产业结构的调整,其引导机制为就业结构的变化会导致居民工资水平的提高,进而影响到市场需求,随着居民对美好生活的向往与社会供给之间矛盾的扩大,必将导致产业结构的转变以适应社会发展的需要。在乡村振兴背景下,大量工商资本下乡,农村产业结构发生转变,导致农民的就业结构也随着转变。蓝洁[3]认为,在后扶贫时代,伴随农村一二三产业融合发展的趋势,工商资本下乡,主要趋于推动种养业的规模化和集约化经营。2015年中央一号文件首次明确提出“推进农村一二三产业融合发展”,2018年中央一号文件再次明确提出“推进农村三产融合”,研究农村产业结构,分析农民就业结构,对调整农村产业结构、促进农民增收具有重要意义。而现阶段四川省的就业结构和产业结构之间的不协调将导致资源配置的不合理和优质人员的流失,因此,研究四川省就业结构和产业结构二者的互动关系,对四川省乡村振兴工作中农民的就业选择和产业发展具有重要的理论和实践意义。

1 现状描述

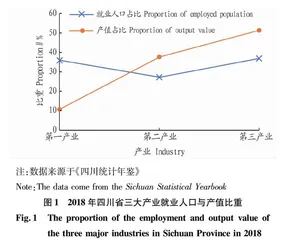

2018年我国三大产业的就业比重为26.1∶27.6∶46.3(《中国统计年鉴2019》),而2018年四川省三大产业的就业比重为35.9∶27.2∶36.9(《四川统计年鉴2019》),这与我国现目前经济发展转型的趋势相差甚远。从图1可以看到,在就业端,四川省从事第一产业的就业人口比重高达35.4%,仅次于第三产业的36.9%,且就业人口占比仅少1.5百分点,居第二位。从事第二产业的就业人口占比为三大产业中最少,占比27.2%。而在产值端,第一产业在四川省三大产业产值中所占的比重仅为10.6%,远低于第二产业的37.7%和第三产业的51.4%。

这体现出四川省人口就业的一个突出问题:第一产业投入的人力资源与其在四川省经济发展中所贡献的效益不平衡。图2显示了2010—2018年四川省三大产业就业结构的变化趋势。随着人民生活水平的提高,第三产业就业人数的比重迅速增加[4],且增长比重高于第二产业,这说明四川省第三产业吸纳劳动力的能力高于第二产业,侧面反映出四川省工业化发展的速度慢。

图3显示了2010—2018年四川省三大产业产值的变化趋势。第一产业产值比重基本上呈现出逐年下降的变化趋势,到2018年,第一产业产值比重仅10.9%;第二产业产值比重在2012年呈现出下降趋势;而第三产业产值比重大体上呈现出逐年上升的势头,2018年首次突破50%,达到51.4%。

2 相关性分析

该研究运用一元线性回归模型,以三大产业增加值比重为自变量,各产业就业比重为因变量,利用Eviews 9.0进行线性回归。回归模型设定为Yi=α+βXi。其中,Y为产业的就业占比,X为产业的产值占比,i=1,2,3分别表示一、二、三产业。数据来自《四川统计年鉴》。

首先,对2010—2018年四川省第一产业增加值比重与第一产业就业比重做相关分析,得出以下方程:

Y1=15.702 83+2.016 6X1

R2=0.979 212,F=329.734 3,说明拟合优度非常好,因此,对于第一产业中就业的比重对四川省第一产业的产出影响显著。由自变量系数可知,四川省第一产业增加值比重每增加1百分点,就会对该产业就业比重上升2.02百分点,表明第一产业增加值的增长对第一产业就业具有一定的促进效应。常数项数值为15.702 83,说明第一产业就业进入门槛较低,同时四川省第一产业存在大量的剩余劳动力。

造成这一现象的原因是第一产业的产值增加在保留原有劳动力的基础上,会吸引非农劳动力加入农业生产中来。由于第一产业对劳动力的要求不高,相比之下,对劳动力素质要求高的产业所挤出的劳动力来说,从事第一产业也是一种选择。

其次,对2010—2018年四川省第二产业增加值比重与第二产业就业比重做相关分析,得出以下方程:

Y2=34.786 54-0.1711 28X2

R2=0.499 473,F=6.985 27,

从回归结果看,R2具有统计学意义,拟合优度较弱,但结果与第一产业的情况截然相反,2010—2018年第二产业就业比重和产出之间存在负相关关系,自变量系数为-0.171 128,虽然数值不大,但这与第一产业回归结果系数为正是完全相反,这说明第二产业的增加值比重每增长1百分点,第二产业的就业比重就减少0.171 128百分点,说明第二产业的增加值增长对就业有一定的挤出作用。分析原因,第二产业为技术性较强的行业,进入门槛较高,因此对劳动力素质要求较高。常数项为34.786 54,说明产业内存在大量剩余劳动力。造成这一现象的原因是四川省工业发展进程受地理因素和国家地区发展战略的影响,工业的发展起步较晚,工业化前期为快速达到工业增长,发展方式粗放,盲目扩大生产规模,吸收大量劳动力,而在四川省工业化转型过程中,新兴产业的发展以及工业结构的优化都对劳动力提出了更高的要求,新兴产业作为产值的重要推动力,大量采用智能化系统、机械化操作、流水线作业,必然会引致对劳动力需求的下降,从而出现第二产业产值占比上升而劳动占比下降的趋势。

最后,对四川省2010—2018年第三产业增加值比重与第三产业就业比重做相关分析,得出以下方程:

Y3=19.049 13+0.396 837X3

R2=0.819 204,F=31.717 57。

总体来看,2010—2018年四川省第三产业增加值比重与就业比重的决定系数仅为0.819 204,相关性较强。回归系数为0.396 837,表示四川省第三产业增加值每增长1%,就会使第三产业就业增加0.396 837%,比较同一时期的第二产业,可以发现,第三产业对就业的吸纳能力较强。

这一现象的原因是,四川省第一产业存在大量的剩余劳动力,而相对于对技术和劳动力素质较高的第二产业,第三产业对劳动力的要求相对较弱,所以吸纳了大量的人口就业。同时,随着产业结构的不断调整,第三产业在三大产业中的比重不断上升,对劳动力数量的需求也日趋显著。

3 偏离度分析

用Yi代表四川省三大产业的产出值占总产出的比值,Xi代表四川省三大产业就业人口占总就业人口的比值,建立偏离度关系式:

p=ni=1YiXi-1

当经济均衡时,每一产业投入的劳动生产率等于全社会的社会生产率,即Yi/Xi=1。结构偏离度系数可以反映产业结构与就业结构的协调性,p值越大,说明这个产业的产值与就业的偏离度越大;p值越接近0,则说明这个产业与就业越协调;p值为0的绝对均衡状态是一种理想状态,现实中不存在。

四川省的三大产业偏离度系数计算结果见表1。

从纵向看,2010—2018年四川省总偏离系数逐渐下降,说明四川省产业与就业愈加协调,未来偏离度存在逐渐减小的趋势。第一产业的偏离绝对值从2011年缓慢上升,说明第一产业就业占比的下降与其产值占比的下降趋于同速率,但产业偏离有上升趋势;第二产业的偏离系数变化最大,下降明显,说明产业愈加协调,劳动力分配较为合理;第三产业的总体偏离系数绝对值在三大产业中最小,从2012年偏离系数绝对值开始扩大,有偏离扩大的趋势。从横向上看,第二产业在2015年之前偏离系数绝对值最大,2015年第二产业偏离系数绝对值低于第一产业,在2018年低于第一和第三产业,说明四川省产业升级起到明显作用。