乡村振兴战略下城乡建设用地增减挂钩模式研究

作者: 杨龙

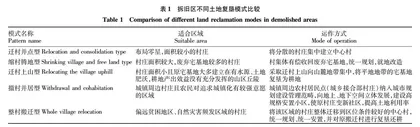

摘要 通过查阅、分析归纳现有城乡建设用地增减挂钩研究成果,借鉴不同区域城乡建设用地增减挂钩实施经验,分析得出城乡建设用地增减挂钩主要环节可运用的模式,其中拆旧区土地复垦方面有迁村并点模式、缩村腾地模式、迁村上山模式、撤村并居模式及整村搬迁模式;资金筹措方面有财政资金投入模式、社会资金投入模式及农村集体组织自筹资金模式;周转指标管理方面有先借后还模式及先还后借模式。通过研究,可辅助有关部门进一步完善城乡建设用地增减挂钩规范标准,优化农村居民点科学布局,用活乡村存量建设用地,缓解城镇建设用地指标紧缺,促进乡村振兴及农村人居生活环境改善。

关键词 乡村振兴;城乡建设用地;增减挂钩;模式

中图分类号 F 301 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)01-0255-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.01.067

Research on the Linking Mode of Increase and Decrease of Urban and Rural Construction Land under the Rural Revitalization Strategy

YANG Long

(Land Surveying, Planning and Design Institute of Shaanxi Land Engineering Construction Group,Xi’an, Shaanxi 710075)

Abstract This paper summarizes the existing research results of the increase and decrease of urban and rural construction land by consulting, analyzing and summarizing the existing experience in the implementation of the increase and decrease of urban and rural construction land in different regions, and derives the applicable models for the main links of the increase and decrease of urban and rural construction land. The land reclamation in the district includes: relocation and consolidation mode, shrinking village and land acquisition mode, relocation and uphill mode, removal of villages and combined residence mode, and entire village relocation mode; fund raising includes: financial capital investment mode, social capital investment mode and the self-raising fund model of rural collective organizations; the management of turnover indicators includes: borrow-and-repay model and repay-after-borrow model. Through research, it can assist relevant departments to further improve the standardization of the increase and decrease of urban and rural construction land, optimize the scientific layout of rural residential areas, make use of the existing rural construction land, alleviate the shortage of urban construction land indicators, and promote rural revitalization and improvement of the rural living environment.

Key words Rural revitalization;Urban and rural construction land;Linking of increase and decrease;Mode

作者简介 杨龙(1990—),男,陕西宝鸡人,工程师,硕士,从事土地工程研究。

收稿日期 2021-04-15

脱贫攻坚易地扶贫搬迁政策实施背景下,“十三五”期间农民住房条件得到了有效改善,但同时加剧了“空心村”“一户多宅”等问题,造成农村建设用地粗放、低效且影响农村人居环境。与此相反,城镇化推进,导致城市建设用地供不应求,日益突出的建设用地供需矛盾已成为限制城市持续发展的重要难题。2021年中央一号文件将乡村振兴上升到国家战略地位,其中明确要求“要规范开展城乡建设用地增减挂钩,完善审批实施程序、节余指标调剂及收益分配机制,要实施农村人居环境整治提升,改善农村生活环境”[1]。

城乡建设用地增减挂钩实施以来(以下简称“增减挂”),积累了大量经验,但在主要环节模式设计上仍存在一定问题,不能较好地满足乡村振兴新要求。笔者通过研究增减挂钩模式有助于明确其主要影响机制,通过探索多种途径的挂钩和置换模式,可辅助相关部门完善现有增减挂钩政策,优化农村居民点科学布局,活用乡村存量建设用地,缓解城镇建设用地指标紧缺,促进乡村振兴及人居生活环境改善。

1 增减挂模式概念及内涵

模式是指事物的样式,它是用简单、可操作的方法去阐述复杂问题,进而抽象出来的标准形式。增减挂模式可从3个方面理解:一是主要影响因素,二是主要目标,三是目标的本质特性[2]。

第一,增减挂主要影响因素。增减挂涉及两个区域,拆旧区和建新区,通过挂钩周转指标,实现项目区用地动态平衡,增减挂钩项目区的确定需要依据区域地形地貌、地质等自然条件,人口、产业等社会经济状况,农村建设用地复垦潜力及土地利用方向综合确定。因此,不同的增减挂项目区应根据影响因素设计不同的实施模式。第二,增减挂主要目标。增减挂工作是根据相关规划,把若干个建新地块和拆旧地块共同打包成一个项目区,并安排项目区拆旧复垦计划,将建新地块占用的农用地与拆旧地块复垦出来的农用地进行同等置换[3],实现农村建设用地减少与城镇建设用增加相挂钩。拆旧区复垦、农民搬迁安置需要资金,项目实施过程中应保证资金来源。因此,增减挂研究目标包括:拆旧区土地复垦、项目资金筹措及挂钩周转指标。第三,对象的本质特性。拆旧区的本质特性是复垦潜力、复垦难度,并以此确定建新安置区安置方式,建新留用区主要用途[4];资金平衡本质是资金筹措途径及资金运作方式;挂钩周转指标实质是指标数量、指标年度利用及偿还计划。

综上所述,该研究认为增减挂模式是指在一定的自然条件、社会经济条件和土地利用方式等因素影响下,增减挂项目实施过程中,拆旧区土地复垦、资金筹措及挂钩周转指标按照一定方式所呈现出的标准形式。

2 增减挂涉及的主要环节

从增减挂模式的内涵可知,增减挂主要环节包括拆旧区土地复垦、项目资金筹措及挂钩周转指标管理[5]。

2.1 拆旧区土地复垦

拆旧区土地复垦主要是针对规划的拆旧地块,遵循土地复垦相关政策及技术标准,采用工程技术手段将农村建设用地复垦成农用地,实现农村建设用地空间布局优化及规模调整,促进节约、集约利用[5]。拆旧区土地复垦涉及拆旧区农民安置补偿,包括对被拆除农民的原来住房、院落附属设施补偿和对拟安置农户的未来生活保障采取的措施计划。

2.2 资金筹措

资金筹措主要是指资金来源问题,用于保障增减挂项目资金支出,是项目实施成败的关键[6]。增减挂项目中资金支出一般包括4个方面:一是拆旧区土地复垦支出,包括土地复垦费、拆迁补偿费等;二是建新安置区支出,包括安置区规划费、房屋建新费;三是建新留用区支出,包括建新留用土地征地费、三通一平配套建设费等;四是其他费用,包括前期工作费用、镇办奖励费用等。资金收入包括两个方面:一是拆旧区复垦后农作物种植产生的直接收入;二是节余的建设用地指标,即建新留用区土地通过“招拍挂”等方式有偿出让产生的出让收益。

2.3 周转指标管理

依据增减挂工作相关规定,管理挂钩周转指标遵循“系统运行、定时考核、规模控制、到期偿还”的原则。同时对项目区及行政区进行考核,其用地面积均不能超出周转指标规定的面积。项目区建新所占耕地面积应小于等于拆旧区土地复垦新增耕地面积。周转指标专门用于管制项目区内建新区面积,需在计划时间范围内用拆旧区复垦的新增耕地面积进行偿还且偿还的面积不能小于周转指标确定的面积。

3 主要环节可采用的模式

通过查阅已有增减挂研究成果,结合不同区域增减挂实施模式,归纳总结增减挂项目中拆旧区土地复垦、资金筹措、周转指标管理3个主要环节可运用的模式,并分析其使用条件及范围。

3.1 拆旧区土地复垦模式

3.1.1 迁村并点型。

迁村并点模式,是指把一定区域内面积较小且布局零星的自然村全部或者部分迁移到特定的安置点,以该安置点为中心建设新村庄。实际操作中比如把几个面积较小且分散的自然村归并成新的中心村,并对原自然村闲置出来的废弃宅基地进行复垦和整治,或者以某个区位优势明显、自然经济条件较好的自然村为中心村,将周边生活条件差的村庄并入该中心村,并对废弃的宅基地进行复垦和整治[7-9]。该模式优点是便于对村庄公共基础设施进行集中统一建设,在提高农民生活水平同时土地复垦又可以增加耕地面积,缺点是自然村合并波及的面的比较广,组织实施难度大,同时新的安置点对自然条件、区位优势、经济状况及公共设施配套方面要有较高要求,安置点选取难度大。该模式对区域经济状况没有要求,但受农民意愿和安置点的选取影响。

3.1.2 缩村腾地型。

缩村腾地模式,主要是针对位置较好、聚居面积较大但占用大量土地(主要是耕地)的废弃宅基地或一户多宅,全部由村集体按不同情况适当有偿收回并重新规划,二次改造利用,同时将新腾退出来的宅基地进行拆旧复垦[9]。该模式的优点在于通过统一规划提高了土地节约集约程度,杜绝了村庄“摊大饼”式发展,其缺点是改变农民不愿意离开家乡土地的传统观念较困难,且有一定适用条件。该模式适用于空心村及一户多宅现象较严重的村庄。

3.1.3 迁村上山型。

迁村上山模式,指把在丘陵山区土壤肥沃且适合耕种的土地上已有的居民点全部迁移,然后对其复垦整治恢复耕种,新的居民点向山麓地带安置,它是对山区丘陵村庄的迁移与改造相结合的一种模式[9]。该模式优点是山区丘陵居民点分散,通过集中安置,可以腾退出原村庄占用的较好耕地,土地得到了有效利用,但缺点是农民安置区选择需考虑较多因素,如滑坡、水源问题等。此模式可运用于居民点面积小且原农村居民点多在有水源、土地肥沃,耕地产出效益不明显的丘陵山区。

3.1.4 撤村并居型。

撤村并居模式,指把城镇周边农村居民点(城乡结合部村庄)纳入城市规划建设管理范畴,向地上、地下空间立体发展,建设高规格安置小区,使原村庄变新社区,提高土地利用率。城市周边区域受城市带动作用较强,农民普遍有追求城镇化的观念和想法,因此,可要求农户联建统建,通过建设高规格安置小区减少人均占地面积,腾退出来的建设用地统一进行复垦整治,农民生产用地集中安排规模化经营,实现土地高效配置。该模式主要适用于城镇周边的村庄且农民对追求城镇化有较强意愿的区域[9]。