乡村振兴背景下的浙江省农村发展路径分析

作者: 吴启富

摘要 在取得脱贫攻坚战全面胜利的新时期下,如何接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接,是当前亟待研究的重要课题。根据浙江省提出的乡村振兴十大模式,从生态、产业、人才、文化、组织等方面,对典型乡村的发展模式选择进行了研究。从而归纳出乡村振兴的一般路径:发掘当地的优势发展要素,片区联动发展,立足科技和人才,打造地方特色品牌。这为其他地区的乡村发展提供了理论借鉴,有助于中国梦的实现。

关键词 乡村振兴模式;发展路径;产业定位;品牌化

中图分类号 F 323 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)01-0268-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.01.071

Analysis of Rural Development Path under the Background of Rural Revitalization in Zhejiang Province

WU Qi-fu

(School of Economics and Management, Zhejiang Ocean University,Zhoushan,Zhejiang 316004)

Abstract Since the 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) has led the whole nation to win the battle against poverty. Based on the ten models of rural revitalization put forward by Zhejiang Province, this paper studies the selection of development models of typical villages from the aspects of ecology, industry, talents, culture, organization, etc., and evaluates the results of development in these areas. Thus, the general path of rural revitalization is summed up: to tap the local advantages and development factors, starting with the local characteristic industries, positioning precisely, adapting to local conditions, including culture, environment, industry, area linkage development, based on science and technology and talents,create local brands with local characteristics, and make use of the brand effect to boost local tourism and agricultural products sales, so as to achieve rural revitalization. This provides a theoretical reference for rural development in other regions, can effectively avoid some problems encountered in the early development, contribute to the realization of the Chinese Dream.

Key words Rural revitalization model;Development path;Industry orientation;Brand

作者简介 吴启富(1995—),男,浙江衢州人,硕士研究生,研究方向:农村经济与政策。

收稿日期 2021-04-25

2020年是我国打赢脱贫攻坚战,如期实现全面脱贫的收官之年,接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接,是脱贫攻坚与乡村振兴交汇和过渡时期的一项重大战略任务。2021年中央一号文件依旧强调“全面建设社会主义现代化国家,实现中华民族伟大复兴,最艰巨最繁重的任务依然在农村,最广泛最深厚的基础依然在农村”[1]。因此,必须聚焦农村地区的发展,着力打造乡村产业、环境、文化三位一体发展模式,真正做到农村产业兴旺、生态良好、百姓宜居,让全面小康的成果更多更好地惠及百姓。

浙江省一直走在探索乡村发展路径的前列,坚持优先发展农业农村,在乡村振兴工作体系、推进机制等方面先行先试、大胆探索、创新实践,涌现了一批有思路、有打法、带动效应强的浙江经验,逐渐形成了“浙江乡村振兴十大模式”,分别是“空间集聚模式、绿色崛起模式、产村融合模式、品牌引领模式、数字赋能模式、文化深耕模式、要素激活模式、能人带动模式、片区联动模式、四治融合模式”[2]。这“十大模式”不仅涵盖了平原、山区、海岛等创建模式,还包括了能人带动、产村融合、乡村治理、数字经济等带动模式,符合时代发展的潮流,为我国其他地区的乡村振兴,贡献了“浙江智慧”。

1 浙江省乡村振兴模式简介

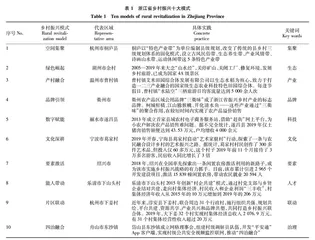

浙江省虽然经济总体较发达,但是区域发展差异大,2020年宁波市人均GDP为203 938元,已达到中等发达国家水平,而丽水市只有56 876元,相差近3.6倍。从地理位置看,沿海城市有宁波、舟山、台州等,海洋经济较为发达;衢州、丽水等城市位于内陆,且多是山区,地势起伏较大,工业基础薄弱;嘉兴等地区地势则较为平坦,适合发展大规模机械化农业,且纺织业等轻工业发达。从社会角度看,农村劳动力流失严重,空巢老人较多,教育基础设施不完善,城市化问题严重,农业种植面积缩水,土地利用不合理。综上,浙江的经济发展综合各种要素,具有一定程度的代表性,其乡村振兴模式值得各地借鉴。2020年农业农村部、浙江省共建乡村振兴示范省推进会上发布“乡村振兴十大模式”。该研究从这十大发展模式出发,如表1所示,从中选取10个代表地区,提炼其发展经验,归纳具有可推广性的乡村振兴模式。

浙江省的乡村振兴模式范围“广”。浙江省的“乡村振兴十大模式”不仅涵盖一二三产业,还涉及政治、经济、文化,这启示人们乡村发展要立足全局,不能仅发展某一产业,也不能只顾眼前,只有将一二三产业有效衔接并融合,才能打造高效、绿色、可持续的发展道路。比如,温州市曹村镇,将现代农业和生态旅游融为一体,利用“乡贤”资源,开发融合耕读文化、进士文化、田园体验等多元素的特色研学旅行路线,扎实推进农业“机器换人”、农产品再加工,同时发挥村民自治,开展“八美八化”行动,深化厕所革命、垃圾革命,走出一条三大产业融合发展的特色乡村振兴发展路径。

浙江省的乡村振兴模式要素“全”。农村发展的经验只能借鉴,不可能是完全适用的,必须立足实际,因地制宜。浙江省的“乡村振兴十大模式”包含了产业、科技、人才、品牌等要素,各地纷纷打造自身的特色优势,贡献区域独特智慧。比如,绍兴市根据当地“空心村严重,闲置农房越来越多”的现况,结合宅基地“三权分置”改革,设立闲置农房在线推介平台,鼓励青年回村,回乡盘活闲置资源创业,2018年全市乡村旅游收入增长20%。

浙江省的乡村振兴模式方法“新”。伴随数字经济的发展,大数据、云平台、短视频直播等技术的兴起,乡村的发展也必须紧跟潮流。比如,丽水市遂昌县,村民利用网上平台销售农产品,打开销售市场,增加地方知名度,实现了村民收入迅速提升,舟山市东沙镇利用大数据,开发“平安通”App客户端,推动自治、德治、法治、智治“四治融合”。随着数字乡村建设持续深入,国家大力发展智慧农业,提升农业装备智能化水平,深度构建乡村治理体系,必将为乡村建设注入新动力。

2 浙江省乡村振兴模式的启示

通过对浙江省“乡村振兴十大模式”的归纳分析,如表1所示,提取出10个关键词:生态、产业、文化、品牌、科技、文化、要素、人才、联动、治理。对这些关键词根据性质进行分类,并结合相关文献,认为乡村振兴可以按照图1 的发展路径,地方根据当地的优势发展要素,可以是生态、文化、产业、动植物、古迹等,发挥集群优势,片区联动发展,立足科技和人才,形成地方品牌,助力乡村振兴。

2.1 发掘当地优势发展要素,集聚发展

2.1.1 因地制宜,打造优势产业。乡村发展必须立足当地实际情况,因地制宜;如果生搬硬套其他地区发展经验,往往适得其反。随着国家综合实力进一步提升,人民生活水平不断提高,城乡差距呈缩小趋势,城乡二元经济结构被打破,2020年我国已消除绝对贫困,在实现共同富裕的道路上迈出了坚实的一大步,农村的三大产业发展迎来了新的契机,农村政策扶持力度加大,基础设施逐步完善,人才引进制度不断健全,市场需求愈加旺盛,信息更加透明,产业布局进一步优化。当然产业的发展与当地的生态、区位、历史等因素息息相关,各个产业并无优劣之分,全面深刻发掘当地优势发展要素乃是当务之急。地区环境优美、文化底蕴深厚,可以聚焦旅游业发展;地区工业发达、区位优势明显,应当促进工业转型升级,推进信息化;地区农耕历史悠久、农业发展条件良好,应当发展数字农业,同时布局农产品加工业、运输业等相关产业。因此地区应摒弃过去的“唯工业论”,不盲目跟风,精准定位,在科学的理论指导下,打造当地的优势产业。

2.1.2 产业融合,联动发展。乡村的经济发展不能单独依靠某一产业,推进产业融合发展的体系建设,片区联动,才能发挥集群优势。目前,农村三大产业融合发展模式主要有产城(镇)融合型、产业链延伸型、农业内部融合型、多功能拓展型、技术渗透型[3]。产城融合型是把产业和城镇结合起来,一乡一业、一村一品,在城镇建立生态园区,推动农业二三产业向县城发展,带动加工、餐饮、运输等行业发展,最终促成县城和农村共同繁荣。产业链延伸型是立足农业产业,通过对农业产业链的多维度开发,大力发展农产品精深加工及综合利用,提高农产品附加值。农业内部融合型是将农牧结合和农林结合,循环可持续发展,通过调整优化农业种植养殖结构,发展高效绿色化农业。多功能拓展型是推进农业与旅游业、儿童教育、农耕文化、休闲养生等产业深度融合,大力发展创意农业,支持农家乐等休闲农业示范创建。技术渗透性是在农业中推广引入数字技术,包括物联网、互联网、远程诊断等现代信息技术,实现现代先进科技与农业产业的融合发展。因此地区要选择适合的产业融合模式,推进农业转型升级,提高农业竞争力,促使农民增收,助力乡村振兴。

2.2 依托人才,科技振兴

2.2.1 吸引人才,建立人才培养体系。人才是支撑乡村发展的第一资源,乡村发展需要群策群力,吸引更多的有志青年投入乡村振兴,需要建立完善的人才培养体系和引进制度。政府要完善人才培养体系,大力发展农村教育,包括引进优质师资,加强农村地区学校基础设施建设,可以与对口院校合作,鼓励大学生投入新农村建设,为乡村发展出谋划策。其次政府要完善人才引进制度,例如人才安家补贴政策、三支一扶、农业机械引进补贴政策等,让年轻人“进得来、留得住”。同时加强对农民的理论培训,将先进的农业技术、农业机械介绍给农民,还可以丰富他们的休闲生活,通过各种方式,提升农民的生产能力。企业要有社会责任感,积极在农村地区,投资办厂,推广相关农业技术和人才,为当地特色农产品寻找出路。个人也要改变以往“唯城市论”,积极利用现有资源,投身乡村建设,回乡投资工作,为家乡的发展添砖加瓦。总之,乡村的发展离不开政府主导、企业参与和社会合作,人才和技术是发展的不竭动力,要建立长效机制,建立人才流通“蓄水池”,充分提升农民自身的“造血”功能。

2.2.2 迎合时代潮流,打造数字乡村。2019年《数字乡村发展战略概要》指出“数字乡村是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用,以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程,既是乡村振兴的战略方向,也是建设数字中国的重要内容”。简单来说,数字乡村就是将互联网、大数据、人工智能等数字技术引入乡村建设的方方面面,包括政治、经济、文化、治理、生活等。打造数字乡村,要加快乡村信息基础设施建设,提升乡村网络设施水平,加快农村宽带通信网、数字电视网构建,提升农村互联网普及率,开发乡村治理、宣传、营销的软件,推动农村地区水利、冷链物流、农业生产加工等基础设施的数字化转型,建设智慧农业。打造数字乡村,要发展农村数字经济,推进农业农村大数据中心建设,加快推广云计算、物流网、人工智能在农业生产中的应用,培育农村电商品牌,建成一批智慧物流配送中心。打造数字乡村,要推进乡村治理能力现代化,推动“互联网+党建”,提高村级综合服务信息化水平,建设互联网教育、智慧医疗,推动自治、德治、法治、智治“四治融合”。