资源资产并重管理背景下土地管理制度体系构建的思考

作者: 陈海贝 宋晓丽

摘要 随着土地资源资产化,资产管理也提上议事日程,在资源管理与资产管理并重的背景下,构建土地管理制度体系,有利于发挥“1+1>2”的制度协同效应。理论与实践表明,地权地用制度是土地资源资产管理的两项基础制度,二者相对独立但存在耦合协同关系。因此,有必要基于地权地用构建土地管理制度体系架构,并将建立统一的地权分类体系、拓展地用制度外延与内涵作为制度建设的重点。

关键词 土地权利;土地用途;体系构建

中图分类号 F 301文献标识码 A文章编号 0517-6611(2022)02-0260-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.02.067

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Thinking on the Construction of Land Management System under the Background of Resource and Asset Management

CHEN Hai-bei, SONG Xiao-li

(School of Public Administration, Hainan University, Haikou, Hainan 570228)

Abstract With the capitalization of land resources, asset management is also on the agenda. Under the background of equal emphasis on resource management and asset management, building a land management system is conducive to the “1+1>2” system synergy effect. Theory and practice have shown that land rights and land use systems are the two basic systems of land resource asset management, which are relatively independent but have a coupling and synergy relationship. Therefore, it is necessary to build a land management system structure based on land rights and land use, and focus on establishing a unified land rights classification system and expanding the extension and connotation of land use systems.

Key words Land rights;Land use;System construction

基金项目 海南省高等学校教育教学改革研究项目(Hnjg2021-16);海南省哲学社会科学规划课题(HNSSK(YB)20-06)。

作者简介 陈海贝(1997—),女,黎族,海南乐东人,硕士研究生,研究方向:土地制度与政策。*通信作者,副教授,硕士生导师,从事土地制度与政策研究。

收稿日期 2021-08-26

改革开放以来,随着土地市场的形成、人地关系的变化,土地管理的重心逐渐由资源管理转向资产管理,并因此而形成了相应的用途管制制度与产权管理制度(简称地用与地权制度)。十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》把健全资源资产产权制度和用途管制制度列为生态文明制度体系的一项重要内容。2019年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》,2020年自然资源部、农业农村部发布《关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》,2020年国务院办公厅印发《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》等。国家一系列的政策均将用途与产权作为管理重点。用途管制与产权制度分别是指什么,二者有什么关系,如何将二者纳入统一的土地管理制度体系,这些问题会直接关系到土地管理各项制度协同治理成效。因此,在资源管理与资产管理并重[1]的背景下,如何构建土地管理制度体系尤为重要。

1 资源资产并重管理背景下土地管理基本制度概述

用途管制制度与产权管理制度是土地管理的两项基础性制度,对于促进耕地保护及土地节约、集约利用、土地市场化及土地权益保护等方面发挥了积极作用,但也出现了一些新问题,如耕地非农化、非粮化屡禁不止,产权界定不清纠纷多发、生态保护乏力环境破坏严重等,因此应首先对现行的地用、地权两项制度进行回顾。

1.1 土地用途管制制度

土地用途管制制度作为土地管理制度体系中核心和基础的组成部分,其确立与发展的过程是

我国土地管理制度演进历程的重要一环[2]。1997年中共中央、国务院联合下发文件《关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》(中发〔1997〕11号)首次提出“用途管制”。1998年修订的《土地管理法》规定“国家实行土地用途管制制度”。随后出台了《基本农田保护条例》、耕地占补平衡、严禁耕地非农化等一系列的政策法规。

根据相关条款规定可知,我国土地用途管制制度主要包含以下内容:第一,建设占用土地涉及农用地的,应当办理农用地转用审批手续。农转非实行两级审批,涉及基本农田的由国务院批,除此之外由省、自治区、直辖市批准。第二,禁止性规定及处罚规定。禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等[3]。未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的,根据不同的情节,没收非法所得、处以罚款、构成犯罪的,依法追究刑事责任。《刑法》及《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中明确提到情节严重的,以非法占用耕地罪予以处罚。可见,一直以来农转非是土地用途管制制度的主要内容。

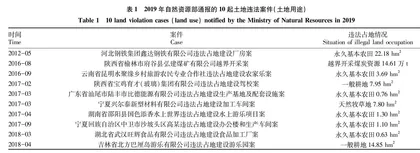

尽管土地用途管制已经上升为法律,并且有明确的规定,但农转非违法行为依旧屡禁不止。这里仅以自然资源部2019年通报的10起典型案例[4]进行分析(表1)。2016—2018年的10起案件涉及东北、西北、华南、西南等地区,覆盖面广,其中9起涉及占用农用地(一般耕地、永久基本农田以及草地)进行非农建设。可见,土地用途管制即农转非依然是土地管理的重点、难点。

1.2 土地产权制度

土地产权制度也是土地管理的重要基础性制度。正式的土地产权制度始于1982年的《宪法》,在此基础上形成由《土地管理法》《城市房地产管理法》《农村土地承包法》《海岛保护法》《海域使用管理法》《确定土地所有权与使用权若干规定》等构成的法律规范体系。由相应条款规定可知,我国土地产权制度主要包括以下内容:第一,我国实行的是土地公有制度。第二,城乡二元化的所有权制度。国有土地是“单一代表、分级行使”的所有权制度,集体土地是“队为基础、三级所有”所有权制度,其中,水流、矿产资源、海域、无居民海岛等属于国家所有,其他属于集体所有的以外,属于国家所有。第三,所有权与使用权相分离,初步形成了以所有权为基础、使用权为核心、他项权利为补充的权利体系,土地权利人具有占有、使用、收益、处分等4项权能。在公有制度下确定土地权利的归属是我国土地产权制度的主要内容。

理论上土地权利可以分为所有权、使用权、他项权利。通过查阅圣才学习网、中国国土地资源报、国土资源新闻网等发现,有关土地权利的案例中主要有所有权争议、使用权转让、使用权继承、使用权退出,以及通行权、抵押权等案例(表2),有关土地权属方面的纠纷也成为土地管理的重点、难点。

总之,通过制度分析及现实案例可见,用途与产权是土地管理工作的重点,二者各有侧重;但同时也不难看出,两项制度是先后产生、建立,且并存于土地管理制度体系之中。

2 土地用途管制与土地产权制度的内在逻辑

2.1 理论上二者源于资源与资产管理的需要

众所周知,土地具有资源与资产双重属性,这客观上决定了土地管理是由资源管理与资产管理构成。资源强调可用性,资源管理主要解决土地可以用于什么用途、应该用于什么用途的问题;资产强调稀缺性,资产管理主要解决土地归谁所有、为谁使用的问题即所有权与使用权的问题。因此,土地用途管制与土地产权制度应运而生。

2.2 实践表明二者存在必然的耦合协同关系

地用制度与地权制度是土地管理制度体系中两项相互独立的基本制度,二者存在耦合关系。

一方面是产权制度对于用途管制的作用。这里以土地使用权为例。如我国的三权分置制度,通过稳定承包权、放活土地经营权,有利于加快土地流转实现规模经营即地用的目的。再比如美国的农地发展权,通过发展权的创设可以起到保护耕地或者农用地的目的即用途管制的目的。这说明地权是地用的基础、保障,可以发挥地权的作用,达到地用的目的。另一方面是用途管制对产权制度的作用。如“办公用地”案例[5]:甲机关的一宗办公用地,经国有资产管理部门同意转让给乙企业作为办公用地使用,这一案例表面看来是权利让渡的问题,但也涉及用途界定的问题,甲机关办公用地属于土地利用分类标准中的一级类别 “公共管理与公共服务用地”,而企业办公用地则属于“商服用地”,按照现行产权与用途制度,土地用途类型不同其相应的权利类型也不尽相同,此案件中机关办公用地属于“公共管理与公共服务用地”是可以通过划拨方式取得的,即划拨土地使用权类型,而企业办公用地因为属于“商服用地”应当通过出让方式取得,即出让土地使用权类型。用途界定不同,其权利取得方式即权利类型也不同。再如“小产权房”案例,不仅涉及土地使用权归属问题即城镇居民不能拥有宅基地土地使用权,同时也涉及土地用途管制的问题即耕地上建房的问题。由此可见,土地产权制度与用途管制制度虽各有侧重,但又相互交织、相互影响,应充分考虑二者之间的内在逻辑、作用路径。

3 基于地权地用构建土地管理制度体系的建议

3.1 构建土地资源资产管理制度体系架构

产权制度和用途管制制度是土地制度的基本内容,两者必须均衡,偏颇任何一面,都会造成土地市场和土地使用的混乱[1],不能忽视土地管理的各项工作的整体性和系统性。地权与地用是土地管理制度体系的基石,构建体系架构见图1。

理论上讲“地权”是一个广义的概念。“地权”既包括基于管理者视角下的土地权利(权力),也包括基于所有者、使用者视角下的土地权利[6]。基于管理者的土地权利主要包括征收权、规划权、执法监察权等。基于所有者、使用者的土地权利主要指土地所有权、土地使用权、他项权利等。“地用”即土地用途,包括土地利用类型与土地利用方式[7]。土地利用类型是指按照土地管理法规定将土地分为农用地、建设用地、未利用地三大地类。土地利用方式是指比土地利用类型规定的更为详细的用途,如建筑密度、建设容积率、混凝土建筑结构等。地用制度应包括土地利用类型与土地利用方式两个方面的内容,不仅要对土地利用类型之间的转换即农用地改为非农业用地有相应的管制,而且还应对同一类型内部具体的利用方式如建筑密度、建筑容积率、绿地率等进行管制。总之,地权制度与地用制度共同构成了土地资源资产管理(土地管理)制度体系的基本架构。

3.2 加快建立统一的土地权利分类体系

地类体系与权利体系是资源资产管理的基础、地权地用制度的基础。地类体系(土地利用分类体系)已经由行业标准上升为国家标准,并整合原国土部门土地利用现状分类、林业部门的林地分类、住建部门的城乡土地分类、农业部门的草地分类、海洋部门的海域使用分类等,形成了2020年版的国土空间用地用海分类体系,这是与自然资源统一管理、生态文明建设相适应的。相比之下,土地权利类型的设置及其权利体系的构建相对比较滞后。

2019年国家两办发布的《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》指出,在土地方面,落实承包土地所有权、承包权、经营权“三权分置”,开展经营权入股、抵押,探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”,加快推进建设用地地上、地表和地下分别设立使用权,促进空间合理开发利用[8-9]。由此可以看出,土地权利设置也需与时俱进不断创新。中国人民大学经济学院院长刘守英在2020年由《中国土地科学》编辑部等主办的“土地要素市场化配置与权益实现”学术研讨会上也进一步指出,要关注权利体系性安排缺失、权能程度不一等问题,并强调统一的土地权利是完善土地要素市场的前提。可见,权利类型的设置及其体系的设计是目前资源资产化管理的关键,已经引起政界和学界的高度关注。