智慧乡村建设背景下乡村治理能力提升研究

作者: 夏振鹏

摘要 党的十八大提出建设美丽乡村的目标,十九大提出了乡村振兴的国家战略,而信息时代的发展为解决乡村治理的难题提供了一个新的解决思路。在此背景下,智慧乡村的概念应运而生。利用文献研究法、案例分析法分析乡村治理的现实困境,提出智慧乡村建设的必要性与可行性,也尝试提出智慧乡村建设的路径与策略。建议创设乡村智慧治理平台,创新乡村智慧治理模式,构建治理效能监测平台,实现多元主体共同参与治理,建设分级管理和信息保护的安全机制。

关键词 智慧乡村;乡村治理;路径;策略

中图分类号 D 422.6文献标识码 A文章编号 0517-6611(2022)02-0256-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.02.066

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on the Improvement of Rural Governance Ability in the Context of Smart Village Construction

XIA Zhen-peng (School of Marxism,Huaiyin Institute of Technology,Huai’an,Jiangsu 223003)

Abstract The 18th National Congress of the Communist Party of China put forward the goal of building beautiful villages,and the 19th National Congress put forward the national strategy of rural revitalization.The development of the information age provides a new solution to the problem of rural governance.In this context,the concept of smart village came into being.The literature research method and case analysis method are used to analyze the real dilemma of rural governance,put forward the necessity and feasibility of smart rural construction,and try to put forward the path and strategy of smart rural construction.It is recommended to create a rural smart governance platform,innovate the rural smart governance model,build a governance efficiency monitoring platform,realize the joint participation of multiple subjects in governance,and build a security mechanism for hierarchical management and information protection.

Key words Smart village;Village governance;Path;Strategy

作者简介 夏振鹏(1983—),男,山东泰安人,讲师,博士,从事社会主义理论与实践、乡村治理研究。

收稿日期 2021-04-30

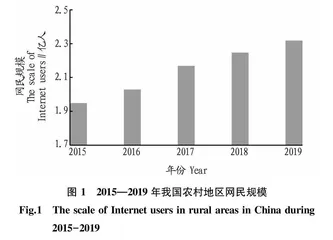

乡村的稳定发展是国家稳定发展的基石,乡村治理水平也是国家治理水平的体现。在振兴乡村的政策背景下,大力提高乡村治理水平是社会发展的必然要求。党的十八大对乡村建设提出了新的要求,我国乡村发展也进入了快车道,但是一些固有的问题仍然没有得到完全解决[1]。“十三五”期间,我国扶贫工作有了明确的目标和要求。十九大更是提出了乡村振兴战略,关注“三农”问题的解决。在现在信息技术飞速发展的背景下,我国社会已经进入了大数据时代,乡村治理面临的一系列问题,可以尝试利用大数据技术来解决。也有学者提出建设智慧乡村,但智慧乡村绝对不是智慧城市的简单平移,而是把乡村建设与治理与智能信息技术充分整合,发挥大数据、互联网、物联网、人工智能、云计算等技术优势,打破乡村治理的固有壁垒,对公共资源进行有效配置。该研究具体论述智慧乡村建设时代背景以及当前我国乡村治理面临的问题,提出在智慧乡村建设背景下提升乡村治理能力的研究意义。

1 智慧乡村概述

1.1 智慧乡村的概念

改革开放以来,在城镇化战略的推行下,城市的发展越来越快,相对而言,农村与城市在基础设施、经济发展、文化发展方面仍然有巨大的差距。正是看到了这个问题,党在十八大中明确提出建设美丽乡村的任务,确保乡村发展也能同步进入小康社会。为此,党中央还专门出台文件,要求全党上下提高认识,加强重视力度,投入足够的资源保证“三农”问题的解决,并把这项工作作为全党工作的重中之重。各地要积极推出惠农富农的政策,全面推进农村小康社会的建设,发展现代农业,增加农民的收入,建设社会主义新农村。党的十九大出台了《乡村振兴战略规划》,再次提出了乡村振兴战略目标,吹响了进一步推动乡村治理、全面建设小康社会的号角[2]。在信息技术为社会生活带来巨大变化的大背景下,乡村发展也必须积极地使用信息技术条件与手段。智慧乡村就是一个信息时代农村发展的重要战略机遇,对于实现农村跨越式发展,缩小与城市的差距,实现小康社会的目标,有着积极的现实意义。

当前,对于智慧乡村还没有形成统一的概念。有学者认为智慧乡村是智慧城市的概念延伸,是农村发展与互联网技术结合的具体表现。还有的学者认为城市与乡村的发展特点有较大差异,智慧乡村与智慧城市不属于同一概念体系。智慧乡村是基于信息技术来进行的新农村建设,利用智能化技术来实现农村生产生活与社会发展的智能化、科技化、现代化。从整体上来看,智慧乡村必须能解决乡村社会中的生产与管理存在的问题,此外,相比较城市来说,乡村地区的基础设施、群众信息化素养还比较低,推进智慧乡村工程必定是个相对长期的过程。最后,智慧乡村建设一定要突出依托信息化手段的治理方式的创新,使得乡村公共资源的配置能够更高效的运作[3]。

1.2 智慧乡村建设的意义 智慧乡村是新时期解决“三农”问题的重要措施,也是实现乡村振兴的载体,更是国家治理体系现代化的重要组成部分。智慧乡村是基于乡村与城市发展不平衡的现实基础之上的,其具体的表现应是农民素质的普遍提升、农村基础设施的完善、人与自然的和谐发展、农业生产的不断进步等。智慧乡村是全面建设成小康社会的必然之路,它有3层价值表现。

首先,现代化农业的进步。智慧乡村的建设,应是对农村现代化的同步建设,应推动农村产业化发展。要积极地借助大数据、移动通信、物联网等技术,使农业生产实现现代化。例如,偏远地区可以利用电商平台与互联网销售模式,把农产品销往全国各地。同时依托现代物流产业,打通交通瓶颈,真正地发挥资源的优势。企业可以利用互联网技术,根据消费者的差异化需求,联系农村进行农产品的个性化定制,甚至可以让消费者通过信息化手段了解到农产品生产的全过程。实现对其绿色、无公害特点的认定。通过智慧乡村的建设,实现农业的现代化发展[4]。

其次,农民文明程度的提升。智慧乡村的建设必然伴随着农民素质的全方面提升。农业现代化的实现将提升农民的收入水平。教育的投入将让乡村地区的教育质量大大提升,更多的农民将接受高等教育。智慧乡村的建设还将为农民创造更多的认识世界的渠道与窗口,让更多的农村人口能够通过网络提高信息化素养。同时可以加强精神文明建设,通过形式多样的活动,让农民感受到网络时代的文明新风尚。农民素质的提高,可以为利益与资源的公平分配建立一个良好的基础,实现乡村治理的现代化[5]。

第三,加快城乡一体化进程。智慧乡村可以加速乡村的发展,信息化水平的提升可以让乡村避免成为信息孤岛。智慧乡村建设也必然会提升乡村的基础设施的水平,提供更优质的社会服务,形成网络化的市场体系,缩小农民与城镇居民的收入差距,从而加快城乡一体化进程,共同进入小康社会[6]。智慧乡村所依托的人工智能、物联网、大数据等技术,让农村生活融入互联网时代。但是,也要注意不能过度地对标城市进行发展,仍然要牢牢地把握乡村地区的特点,自然环境与生态环境的保护是重中之重,要让智慧乡村成为人与自然和谐共生的乡村。

2 当前我国乡村治理现状及困境

我国经济的飞速发展带来了城镇化进程的加快。虽然乡村地区经济水平不断提高,但随着社会结构的变化,乡村社会也出现不少新的问题与矛盾,乡村治理仍然面临着一些困境。

2.1 村民对高质量公共服务的需求仍未得到充分满足

乡村治理的终极目标是追求最大的公共利益,满足村民对公共服务的需求。但是现状却是我国大多数乡村地区的公共服务远远不能让村民满意,与城市公共服务的能力相比差距明显[7]。现在,我国乡村所拥有的公共服务机构是卫生所、农资服务站等,它们大多规模较小,所能提供的服务有限,远远不能满足乡村地区人民群众日益增长的需求。特别是在我国广大的西部地区,公共服务机构的平均资源更少,像养老院、技能培训站等,都无法实现全覆盖。而目前还鲜有营利性机构愿意进入乡村公共服务领域。乡村治理更加强调善治的模式,强调政府、集体、村民之间通过协调与合作完成治理。但很多乡村地区在治理过程中,地方政府是缺位的,而集体组织和村民也没有发挥治理中应有的作用,这直接导致乡村治理的效率低下,难以满足村民对公共服务产品的需求,甚至出现一些腐败与权力寻租的现象[8]。

2.2 乡村治理工具不能实现有效治理

党的十九大要求加强乡村治理的基础工作,寻找建立新型的乡村治理体系的途径。自治、法治、德治的“三治融合”的理念是实现乡村有效治理的前提,而治理工作的创新是实现“三治融合”的支撑。但我国乡村治理的现状是治理工具仍然不能与时俱进,经验型治理、人情化治理仍然是绝大多数乡村干部采用的治理手段。在这种现状下,乡村干部在实施乡村治理时往往会出现较大的差异[9]。在新时代,乡村发展迅猛,熟人社会的治理模式已经不再适合新形势下乡村治理的要求,急需科学的治理方法的出现。我国乡村治理中运用现代化的治理工具还不多,更缺少一个开放式的治理平台。传统的村民代表大会虽然是一个较为成熟的模式,但是随着乡村青年进城务工数量的增多,让时间与空间都对村民代表大会的代表性产生了巨大的限制,乡贤会、村民协商会受到传统人情治理思维的影响较大,无法起到引导更广大村民参与乡村治理的作用[10]。所以,智慧乡村的建设用现代化的工具建设更加开放、透明、公正的乡村治理平台,满足乡村治理的基本需求,也让更大范围内的村民主体参与到乡村治理中来,实现对基层政府治理行为的有效监督。

2.3 乡村治理体制面临着创新的困境

我国现有的乡村治理的基层组织是村委会,而村委会的干部都由村民推举产生。受到农村地区居民受教育程度偏低的情况影响,村委会干部相比城市干部大多受教育程度偏低,思想观念、创新意识、知识储备都不足。面对服务型政府的建设,一些村委会干部明显不适应,思想一下子转变不过来,有些人盲目沿用传统的工作思路与方法来进行乡村治理工作。在解决新时期出现的一些新矛盾时,往往无法抓住群众的心,受到群众的责备。甚至有些村干部因为无法看到矛盾背后的根本原因,对风险放松警惕,从而导致更激烈的矛盾与冲突。归根到底,还是乡村管理的过程中没有创新与变革,仍用旧有的思维去处理新时代的矛盾与问题,造成乡村治理的效率不高[11]。一些乡村政府部门面对矛盾,也缺乏问题意识,没有深入地研究,也没有积极地改变,只是在问题来临时被动地应对。这样的治理方式,最后的结果也可以预见,这也是村民对乡村政府组织缺少信任的原因之一[12]。