茉莉花文化的植物载体探讨

作者: 许晓岗 蒋孝禹 童丽丽 夏重立 万广军

摘要 从植物学角度对茉莉花及其文化背景溯源探讨,通过“文献追述”“实地生境踏查”“回归比较”分析茉莉花文化的本源、传播以及演变,探索茉莉花文化植物载体传承演变。结果发现,茉莉(Jasminum sambac(L.)Ait.)的生物及生态学习性难以适应我国茉莉花文化兴盛的江浙一带的气候;当下所认为的“茉莉花随着佛教传入我国”这一史实存在诸多疑问;民歌《茉莉花》的植物载体曾被混淆;该文化传承存在诸多错位和断层。经综合分析后认为,佛教进入中原后,伴随佛教传播传承的茉莉花文化植物载体可能被中国广布的安息香科野茉莉类(Styrax spp.)所替代,与江南的热带木犀科茉莉(J.sambac)并存,共同承载着茉莉花文化的传播。

关键词 茉莉花;安息香;花文化;植物载体;断层

中图分类号 S-058 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)03-0233-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.03.061

Exploration of Plant Carrier of Jasmine Culture

XU Xiao-gang1, JIANG Xiao-yu1, TONG Li-li2 et al

(1.Co-innovation Center for Sustainable Forestry in Southern China/ College of Biology and the Environment, Nanjing Forestry University, Nanjing, Jiangsu 210037;2. School of Horticulture & Landscape Architecture, Jinling Institute of Technology, Nanjing, Jiangsu 210038)

Abstract We discussed the jasmine and its cultural background to trace to the source from the botanical point of view. By the way of literature reviewing, habitats surveying and comparative analysis, the origin, propagation and evolution of jasmine culture were analyzed and explored. The results showed that the biological and ecological habits were difficult to adapt the climate in the area of Jiangsu and Zhejiang where the jasmine culture prevails in China;Also, there were a lot of doubts about the historical facts generally considered at the moment that jasmine was introduced into China with Buddhism;the plant carrier of folk song ‘Jasmine’ once confused;and there were many misplacement and faults. Comprehensive analysis showed that the plant carrier of jasmine culture was possibly substituted by Styrax spp., which was widely distributed in China, and coexisted with jasmine (Oleaceae, Jasminum sambac) distributed in south China, and they jointly undertook propagation of jasmine culture.

Key words Jasmine;Styrax;Flower culture;Plant carrier;Fault

基金项目 江苏省林业科技创新与推广项目(LYKJ〔2018〕13);江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)。

作者简介 许晓岗(1968—),男,江苏南京人,副教授,高级工程师,硕士生导师,博士,从事植物资源利用的研究。通信作者,教授,博士,从事园林植物与观赏园艺研究。

收稿日期 2021-05-26

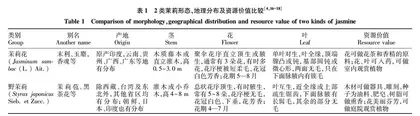

我国花卉文化起源较早、历史悠久,在长期的外来与本土文化接触、冲突、融合中难免出现文化载体的断层,造成传承错位,在花文化传承与演变的过程中可能存在上述问题。在我国的花文化中,茉莉花无论从物态、行为、精神3个方面都承载了不同于中国本土的舶来并归化的花文化[1]。鉴于此,笔者从植物生物学的角度出发,以木犀科茉莉(Jasminum sambac(L.)Ait.)和安息香科野茉莉(Styrax japonicus Sieb.et Zucc.)的生物学、生态学特性及其文化背景为研究对象,对茉莉花文化形成、传承和变迁经历进行整理与分析,从其传承历程探讨茉莉花文化的变迁及其载体的更迭,将植物学与文化相结合,综合多个领域交叉分析,求证历史真相。

1 研究方法

1.1 文献追述法

通过搜集、整理古今文献中有关茉莉花的文化直接或间接的记载,以获得对茉莉花文化传播脉络的科学认识。

1.2 实地生境踏查法

在文献追述的基础上,通过到野外实地生境寻找线索,以弥补文献追溯的不足。笔者团队实地考查了民歌《茉莉花》发源地南京六合[2]、江苏多个寺庙及宗教遗址周围茉莉花植物分布与生境,并与当地居民访谈,对茉莉花的野外及人工栽培状况进行勘察。

1.3 比较分析法

通过对2类茉莉的形态、生物学、生态学特性以及分布区等进行横向比较,对茉莉花文化传播和我国气候的历史变迁关系进行纵向比较,分析其中的联系,探索其文化传播脉络与茉莉花文化的载体传承和转变的关系。

2 研究结果

2.1 我国茉莉起源及传播历程

茉莉(J.sambac)音译自梵名Mallika,别名“末利”“抹厉”“没利”等[3]。茉莉是木犀科素馨属木质藤本或直立灌木,原产印度[4],南岭以南地区可露天过冬,我国长江流域广泛盆栽供观赏;热带、亚热带长日照偏阳性植物,喜温畏寒,喜光怕阴[5];花、叶、根入药,花可提香精或熏茶;茉莉花不但形态优美、色彩素雅、气味芬芳,而且品种繁多,如今已达400多个[6]。

晋永光元年(公元304年),稽含的《南方草木状》卷中记载:“耶悉茗花、末利花,皆胡人自西国移植于南海,南人怜其芬芳,竟植之。”可见,从魏晋南北朝开始出现了记载茉莉花的文献。唐朝以前吟咏茉莉花的诗文甚少,宋代《鹤林玉露》记载:“素馨茉莉其花之清婉皆不出兰芷下,而自唐以前墨客椠人曾未有一句话及之也者。何也?”北宋文学家李格非在《洛阳名园记·李氏仁丰园》记载:“远方奇卉如紫兰、茉莉、琼花、山茶俦。”南宋王十朋在《又觅没利花》诗中记载:“茉莉名佳花亦佳,远从佛国到中华。老来耻逐蝇头利,故向禅房觅此花。”明代李时珍在《本草纲目》中记载,“茉莉原产波斯,移植南海,今滇、广人栽莳之。”《群芳谱》记载:“原出波斯,移植南海,此花入中国久矣。弱茎繁枝,叶如茶而大,绿色尖,夏秋开小白花,花皆暮开,其香清婉柔淑,风味殊胜。”对于茉莉的原产地,美国学者劳费尔(Berthold Laufer,1874—1934年)在《中国伊朗编》(Sino-Iranica)中指出,jasmine是古波斯语,原意是“花朵”的意思,也就是说茉莉的原产地在波斯,与我国古籍的记载相吻合。但是从当地的气候来看,该地区属温带大陆性气候、热带沙漠气候均不适合茉莉的生长,而中国植物志里记载茉莉原产印度,这与李时珍、劳费尔的记载相矛盾。茉莉花(J.sambac)从外邦传入我国后,先在我国南方开始栽培,这与茉莉花喜温畏寒的生活习性相符。

茉莉花在印度最初被作为佛教用花,用于祭祀、婚丧等隆重场合,在佛书中又名曰“鬘华”“柰花”,被尊为“圣花”。早在汉代,“茉莉花”就从印度沿丝绸之路传入中国,北传佛教[7]也是沿丝绸之路进入我国,因而丝绸之路又称佛教之路。最初只有在佛教寺庙、皇室家族才能栽植茉莉[8],古代妇女有用茉莉花簪花的习俗等[9];宋朝时民间经济发达,中国与波斯等地的通商远胜六朝,与南海商船靠季风[10]往来,当权者重视文化立国,茉莉出现了民间种植,文人墨客也逐渐开始关注、赞咏茉莉;明清时期,《本草纲目》记载茉莉已入药用,歌曲《茉莉花》歌词也有了明文记载[11],随后茉莉花茶、香料也开始发展,茉莉花得到广泛种植;加之近年来在百姓生活中不可或缺的茉莉花元素(茉莉花茶、如茉莉精油[12]、茉莉化妆品),使得“茉莉花”逐步渗透并丰富了人们的物质和精神生活。

2.2 茉莉及其文化传播历史存疑

茉莉花在汉朝时期从地处热带的印度传入我国,最初在我国南方的福建、两广一带种植。汉代古籍《南越行记》中记载:“南越(今两广一带)之境,五谷无味,百花不香,此二花(茉莉、素馨)特芬芳者,缘自胡国移至,不随水土而变,与夫桔北而为枳异也”。到了晋代,茉莉花似乎逐渐克服了温度气候的障碍,在江南地区开始栽种。唐朝记载茉莉的文献甚少,宋代张邦基所著《墨庄漫录》中记载:“今闽人以陶蛊种之,转海而来浙中人家以为嘉玩”。说明在宋代茉莉已经从福建一带传到浙江一带并盆栽。北宋宣和年间,茉莉花又向北迁移,从江南一带跨越长江来到河南开封一带。可见,茉莉花传入我国后又从我国岭南地区逐渐向长江流域传播,再而逐渐北上。金元时期,茉莉花传播到辽东一带,诗人元好问有诗云:“江南秋泉云液浓,辽东抹利玉汁镕。”诗人生于金、卒于元,以此诗悼念亡国,因此金时期辽东已有茉莉花。到明清时期,茉莉飞渡黄河,已经传到甘肃一带。至此茉莉花开始遍布全国,传遍了大江南北。

以上史料记载中可以看出茉莉从南向北的传播过程。然而,茉莉花(J.sambac)喜高温,畏寒、畏旱,不耐霜冻,冬季气温低于3 ℃时,枝叶易遭受冻害,如持续时间长就会死亡。宋代茉莉传到江浙一带,若仅仅作为盆栽“以为嘉玩”,养护在温度及湿度较高的室内得到悉心照顾,尚且可能存活,若是室外栽培,茉莉在当时的条件下根本无法越过寒冬,更别说越过长江传播到开封甚至更北的地带,茉莉花文化的植物载体因此出现了疑问,可能存在另一类植物承载着具有浓烈佛教符号的茉莉文化。此时安息香属植物[13](野茉莉)随佛教传播到温带气候的长安、洛阳一带,茉莉文化植物载体有可能部分被该类植物替代。这些都是茉莉文化传播历史中的存疑。

2.3 “野茉莉”(安息香Styrax)生态学特性与文化载体传播地域的关系

安息香是波斯语mukul和阿拉伯语aflatoon的汉译,原产于中亚古安息国、龟兹国、漕国、阿拉伯半岛及伊朗高原。《酉阳杂俎》中记载,安息香出自波斯国,作药材用。野茉莉属阳性树种,生长迅速,喜生于酸性、疏松肥沃、土层较深厚的土壤中。在我国的分布较为广泛[14],北自秦岭和黄河以南,东起山东、福建,西至云南东北部和四川东部,南至广东和广西北部。

竺可桢在《南京的天气》[15]一文中提到,1934年南京的冬天开创了距当时30年来严寒的新纪元,12月时的平均气温比往年低3.3 ℃。在人工气候栽培技术不发达的时代,茉莉花在江南一带很难越冬。现如今,随着民歌《茉莉花》的流行,各地争相争取《茉莉花》发源地称号,举办茉莉花节[16],然而笔者在被称为“茉莉花故乡”的南京六合以及众多所谓《茉莉花》发源地,发现茉莉花(J.sambac)在双层大棚内越冬盆栽,没有野生或露地栽培的茉莉。在《茉莉花》创作发源地的南京金牛山金光禅寺附近,却生长着大量野茉莉属的垂珠花(S.dasyanthus)。笔者实地踏查了南京栖霞山、浦口老山、六合金牛山、高淳游子山、安徽黄山等地,在栖霞寺、兜率寺、金光禅寺、真如禅寺、云谷寺等诸多寺院或遗址的周围均发现安息香科野茉莉属的诸多种,且有大量采伐迹地,并无茉莉花(J.sambac)存在的痕迹。