集体产权改革:农村社区股份合作社的运行机制和路径选择

作者: 姜文

摘要 农村集体产权改革在关于保障农民财产权益和壮大集体经济的问题上仍然缺乏相应的理论研究和案例分析。通过对农村社区股份合作社的运行机制进行研究,采用产权理论、剩余控制权和剩余索取权理论进行分析,发现农村社区股份合作社运行机制存在的问题,以南京市江宁区股权固化改革和苏州市吴中区等5个地区的农村集体产权制度改革为例证明解决这一问题的重要性。研究表明,集体产权改革在股权设置、股权管理、股份权能和治理结构方面存在不同程度的问题,而这一问题会导致农民财产权益得不到有效保障,并且集体经济难以壮大发展。最后,通过建立明晰的产权制度,选择合适的股权管理,开展权能改革,建章立制、完善内部法人治理机制的路径选择,最大程度地保障农民的财产权益,壮大集体经济。

关键词 运行机制;集体产权改革;产权

中图分类号 F 321.42 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)03-0250-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.03.065

Collective Property Reform: Running Mechanism and Path Selection of Rural Community Shares Cooperatives

JIANG Wen

(Zhejiang Ocean University, Zhoushan, Zhejiang 316022)

Abstract Rural collective property reforms still lack corresponding theoretical research and case analysis on the issue of protecting farmers’ property rights and the growth of collective economies. This paper studies the operation mechanism of rural community shares, and analyzes property rights theory, the remaining control and the residual claims. The issue of the operation mechanism of the shares, and the importance of resolving this issue as an example of rural collective property rights system reform in Jiangning District, Nanjing, and Wuzhong District, Suzhou City. Studies have shown that the reform of collective property rights has different degrees of equity setting, equity management, shares, and governance structures, and this issue will lead to effective protection of farmers’ property rights and the development of the collective economy. According to the clear property rights system, select the right equity management, carry out rights reform, and establish a system, improve the path choice of internal legal governance mechanisms, and ensure the maximum level of property rights and interests of farmers.

Key words Operation mechanism;Collective property rights reform;Property rights

作者简介 姜文(1997—),女,山东烟台人,硕士研究生,研究方向:农业管理。

收稿日期 2021-05-13

在农村集体产权改革背景下,通过股份量化明晰产权,将原有的经济合作社形式改为股份合作社的形式,建立现代法人治理结构,增添职业经理人的身份,将股份合作社独立于村党支部和村委会,实现村民委员会事务与合作社经济事务分离,为了能够加强政经分离的效果,应该正确处理好村两委和农村集体经济组织之间的关系。而农村社区股份合作社是指仍然坚持原有的农村集体所有制的性质属性,以农村社区型的合作组织作为联合单位,将集体资产以折股量化的方式应用到个人或者家庭中,并且按照股份合作制的治理结构进行管理。在合作社内联结村集体的所有成员,通过明晰产权的方式与职业经理人连结起来,形成清晰的共同利益。集体产权改革极大地提高了村集体成员参与集体生产的积极性,帮助农民获得更多的财产性收益,增强村集体成员的组织向心力,向有利于集体资产壮大的方向推进。国家也高度重视农村集体产权改革,在近几年也出台不少具有前瞻性的政策意见,并且带领基层积极开展集体产权改革试点工作。2020年中央一号文件提出全面推开集体产权制度改革试点。到“十四五”时期,对农村集体产权改革进行了规范,提高改革质量,在股权设置等方面作出了相应规范。此外,从2015年全国共有29个县(市、区)开展集体资产的股份权能改革试点工作,到2017年农业部、中央农办确定北京市海淀区等100个县(市、区)开始农村集体产权股份权能试点工作,再到2018年我国选择50个地级市和个别省开展“整省整市”关于集体产权制度改革工作,同时此前的试点县(市、区)也增加到了300个。在开展试点工作的基础上,国家和地方仍然积极开展并探索农村集体产权改革,努力做到在全国范围内实行集体产权改革,力争于2021年底基本完成农村集体产权改革。虽然通过改革部分地区已经取得了成效,但仍然面临着改革后农村社区股份合作社如何完善治理、如何保障农民合法的财产权益、如何壮大农村集体经济等不可避免的现实难题。从整体改革层面上来看,农村集体产权改革在股份设置、股份权能、治理结构和集体资产股份分红等方面作出了相应的调整。与之相对应的问题主要体现在:第一,集体股占比过大导致农村集体产权不明晰,使得农民的财产权益得不到有效保障。新型农村股份合作社在试点过程中对于是否开设集体股、怎样开设个人股方面不能作出有效的安排,导致产权明晰这一目标迟迟无法完成。梳理文献发现,股权设置对保障农民财产权益和壮大集体经济都有明显的影响,并且通过研究发现集体股的设置和村民的财产收入呈负相关关系,而外来投资和集体经济的壮大呈正相关关系[1]。第二,在股份权能方面,社员股权退出机制不完善。随着城镇化速度不断加快,农村社区股份合作社内集体成员退出的现象会日益加剧。但农村社区股份合作社社员股权退出的这种现象可以说是城镇化发展的必然趋势。对于经济发展较好的集体,社员退出后,集体会对这些社员给予一部分的经济补偿。但是有一部分合作社是不允许社员股份退出的,而且部分地区关于这部分的政策并不完整,关于社员股权退出后,土地承包经营权是否也跟随社员一起退出、由谁批准、退出后的补偿标准如何等都没有一个具体有效办法[2]。第三,利益分配封闭性,内部治理结构不完善。从农村社区股份合作社成立的目的上看,其主要是为了集体经济的发展,所以这会出现股权设立困难、流转受到限制的现象,而且还会在不同程度上造成外部资金流入和内部资本流出困难的情况。由于农村社区股份合作社的主要收益分配方式是按股分红,这会造成只考虑集体内部成员的自身利益,而忽视了外来资本的投入价值和非集体成员的工作成果,挫伤集体成员的生产积极性。现阶段,合作社的内部治理机构仍处在一个基础探索阶段,内部治理结构并不完善,而且合作社设立的相关章程实操性不明显,约束力不强;合作社成员对其运行情况缺乏了解。其次,监事会成员开展工作相对困难,不能行使有效的监督权。

1 理论对话与理论分析

1.1 理论对话

目前,学界对农村集体产权制度改革主要从两个层面进行分析,一是改革整体,二是改革局部。从整体层面上看,学者们通过案例分析、实证研究等方式,分析了农村集体产权制度改革与农民财产权益和集体经济内在的关联。比如一些学者认为,农村集体产权制度改革保持了集体资产的完整性,有利于农民的财产权益得到有效保障,增加农民的财产性收入,并且能够发展壮大集体经济[3]。但是,也有人指出当前有些地区的农村集体产权制度改革出现一系列问题,各个地区的改革进度和改革效果大不相同,在一些集体资产规模较大、村庄治理趋于集权化的村庄严重影响了改革进程[4]。从局部层面上看,学者们有针对性地分析股权设置、股权管理、股份权能和治理结构等的影响元素,分析其对农村集体经济的影响。其中,有人认为股权设置不清晰,集体股和个人股设置不合理容易在股权利益等方面引发纠纷,使得农民股份分红收益不公平[5]。在股权管理方面,静态股权管理模式会降低股份分红收益的不确定性,并且会有利于提高农村集体财产的利用效率,所以静态股权管理模式应该是未来股权管理模式改革的方向[6]。在股份权能方面,股份权能的缺失会使得集体成员丧失对农村集体资产股份的处理能力,使得农民无法获得相应的处置收益[7]。完善股份权能有利于实现资源的有效配置和生产要素的优化组合,彰显农村集体资产的股权价值,有利于保障集体成员对集体资产的配置能力[8]。但是,股份权能在进行改革试点过程中困难重重,全面开展改革还需要一定的时间,在试点地区农村试点地区农村集体资产与农民利益紧密挂钩,拓展改革范围难度比较大,继承权、抵押权、担保权、退出权等权益机制不完善[9]。在治理结构方面,农村股份合作社的治理结构不完善,合作社内股东代表大会、董事会、监事会制度流于形式,合作社成员的合法权益得不到保障,造成集体资产流失,损害农民的财产权益[10]。

1.2 理论分析

1.2.1 运行机制。

(1)治理机制。

农村社区股份合作社在集体产权改革后,在原有的集体资产基础上允许一定数量的外来资本投入。农村社区股份合作社的社员股东即为原来集体组织中的成员,享受选举权、被选举权和收益分配权等,而非原有集体成员成为合作社的股东,仅享有收益分配权。股权量化实行“生不增、死不减、可继承”的原则,在股权设置上,分为个人股和集体股。集体股是指农村集体资产在进行股权量化的过程中不允许量化到个人或者户,最后折算后的股份归合作社社员共有;而可以通过股权量化折算到个人的属于个人股。农村集体产权制度改革的一项重要内容即逐步取消集体股,设立多元化的个人股。对于股权管理,也分为静态股权管理、动态股权管理和半动态股权管理3种形式。静态股权管理适合土地被全部征用或者是撤村建立社区的合作社,股权不再随着人口的增减而进行变动,实行固化股权的办法;动态股权管理指的是土地大部分没有被征收的合作社,股权份额和成员基本上每年都作出相应的调整;半动态股权管理指的是股权的确定随着人口的变动进行增减,可以依法继承和内部转让。

(2)产权机制。

产权机制是指农村社区股份合作社对集体资产股份占有权、收益权、继承权等方面作出一定的产权制度规定,以达到对集体产权的有效调节和保护等一系列制度安排。我国实行的农村集体产权制度,规定了农村集体土地的使用权和所有权分离,使得农户对集体所有的土地拥有承包经营权,拥有依法、自愿和有偿转让的权力。在农村股份合作社运行过程中,产权机制很好地完善了集体资产占有权、退出权、抵押权等的确定条件及相关程序办法。产权机制实现了把不同的权利进行划分,明确了各权利主体的责任,大大激发了社会活力,实现村集体经济的发展壮大。

(3)收益分配机制。

农村社区股份合作社对合作社成员的收益分配是以股份分红的形式为主,收益分配机制是指对农村社区股份合作社在收益来源、确认和分配方式等方面作出的一系列的制度安排。在收益分配上,主要通过按照按股分红和按劳分配相结合的方式,赋予社员对股份的所有权,保障集体成员的合法权益,为了使得外来资本投入者能够享受平等的收益分配,对相应的管理人员实行按劳分配,获得与之付出相匹配的工资性收入,并运用各种股权激励方式,切实做好收益分配工作,促进集体经济的发展壮大,维护农村社会稳定和谐,提高村集体成员的幸福感和获得感。

1.2.2 产权理论。

产权不是指人与物之间的关系,而是由物的存在及关于它们的使用所引起的人们之间相互认可的行为关系,产权是所有制关系的法律表现形式。产权理论是研究产权和经济行为关系的理论,研究的是不同的产权结构在资源配置方面有何影响,以及探讨其在不同经济行为中的作用。科斯定理在集体产权改革的背景下表现出两方面的功能,一是明晰产权,使得产权在转让过程中更方便执行,这也是提高经济效率的重要手段;二是优化产权,对于产权在事前分配的方面制定一定的规则,提高协议实现的效率[11]。由此可以看出,产权制度是影响经济效率的一项重要因素。在市场经济快速发展下,农村社区股份合作社要想实现经济的快速发展,要积极吸收外界的资源并建立明晰的产权制度,通过法律界定农村集体组织和外部资本之间的产权关系,使其在实现各种产权权能的过程中拥有话语权并能够从中获取一定的经济利益,成为独立的经济利益主体。深化农村集体产权改革,能够改变农村集体经济发展低迷的状况,只有充分彰显集体产权权能,保障产权清晰,实现股份共有,才能促进农村集体经济的发展壮大。

1.2.3 剩余控制权和剩余索取权。

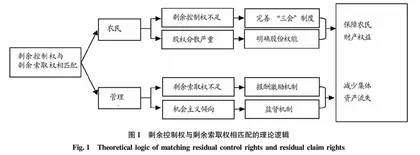

剩余控制权是指在合同中没有明确规定的关于资产在合同所限定的用途之外该作何使用的一种决策权。当出现合同中没有规定的特殊情况时,决策主体就有权享有剩余控制权。剩余索取权是指总收入在扣除所有固定的合同支付后的余额要求权,是所有权的一个重要方面[12]。实际上,承担经营风险的集体成员并不享受对集体资产的控制权,而拥有农村集体资产实际控制权的主体却又不承担经营风险。剩余索取权的归属越趋向于个人,并且产权主体对其的控制能力越强,产权就越清晰[13]。而农村集体资产的剩余控制权和剩余索取权出现了不匹配的现象。运用传统的公司治理理论来分析剩余索取权和剩余控制权二者之间的关系,其核心都是如何在集体所有权与控制权不匹配的情况下保护集体成员的权力,实现剩余控制权与剩余索取权的对应关系(图1)。通过完善“三会”制度,保障集体成员的投票权、监督权和决策权。一方面,开展社员代表大会,通过这一模式来行使决策权和投票权,保障社员的剩余控制权。另一方面,开设监事会,强化农民的监督权力,监督管理者能够按照规章制度开展合作社的日常经营活动,避免机会主义行为的产生,在保障农民权益的同时还防止集体资产的流失。由于农村集体成员的股份过于分散,有可能会影响农村集体成员在股份分红方面的收益,增加了集体成员的控制成本,导致农民剩余控制权偏离了剩余索取权[14]。管理者作为农村集体经济发展的“领头羊”,掌握着集体资产的剩余控制权,而这极有可能出现机会主义行为,不可避免地会产生委托代理成本,而管理者在剩余索取权方面收益严重不足,无法有效地激发其管理的积极性。因此,要采取一定的激励机制来激发其管理的积极性,以及通过监督机制来约束管理者的剩余控制权。