日本芥川奖与直木奖研究

作者: 张化冰 汤志成

日本文学奖形式众多,有以作家姓名命名的太宰治奖、谷崎润一郎奖,还有以报刊命名的读卖文学奖、新潮社文学奖等。这些文学奖项见证了日本文学的发展历史,孕育了大批文坛新人,成为日本厚实的文学土壤。在众多文学奖项中,芥川奖和直木奖被认为是日本最具权威性的文学奖项。

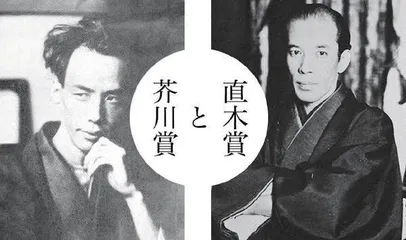

芥川奖全称为芥川龙之介奖,直木奖全称为直木三十五奖,两项文学奖均是菊池宽于1935年为纪念好友芥川龙之介和直木三十五分别设立的。芥川奖与直木奖的评选标准略有区别,芥川奖的评选对象主要是纯文学新人作家,直木奖评选的对象主要是日本文坛中大众文学领域的中坚作家。

日本现当代文学可分为纯文学与大众文学。获得芥川奖的作品主要是纯文学,这类文学作品不迎合读者口味,以文学艺术视角为创作切口,始于20世纪20年代描写个人琐事与自身感受的日本“私小说”,石川达三、井上靖、石原慎太郎、开高健等文学巨匠都曾获得过芥川奖。获得直木奖的作品主要是大众文学,这类文学作品与纯文学相比,更注重商业销量,在写作上作者会着眼于迎合读者口味,武侠类、推理类、幻想类、惊悚类等题材纷纷入选直木奖,新田次郎、林真理子、渡边淳一、城山三郎等知名作家都曾获得过直木奖。

● 日本芥川奖与直木奖的发展脉络

芥川奖与直木奖自1935年设立以来,除战争原因1945—1948年评奖中断外,评奖活动延续至今(各期获奖数量不一,部分期数空缺)。两项文学奖始于昭和时代,后又经历平成时代、令和时代,其发展历史与日本现当代文学的发展历史紧密关联,同时与日本近现代经济社会发展密切相关。在获奖作品中能够找到日本社会变迁的缩影,也能看到社会变迁对文学的影响。

1935—1944年:文学奖的设立与初步发展。1923年,日本关东地区发生地震(以下简称“关东大地震”),之后,日本文坛出现转折——作家们纷纷追求具有日本独特风格的文学创作思路。进入30年代,随着世界性资本主义经济危机的迅速蔓延,日本陷入经济危机与政治危机交错的局面,为转移矛盾,日本当局实行侵略与扩张。1939年,第二次世界大战全面爆发,日本国内众多知识分子产生了不安情绪与危机意识,列夫·舍斯托夫的“不安的哲学”受到日本哲学界与文学界的追捧。正是在这一时期,日本芥川奖与直木奖被设立。

设立之初的芥川奖与直木奖受到了日本近代文学软弱性和妥协性的影响,这种软弱性和妥协性来源于明治维新资产阶级革命的不彻底,也来源于保持极大封建性的近代日本文化结构。这一时期的日本文学成为战争侵略的工具,芥川奖与直木奖也被抹上了国策文学的印记,一度失去文学的纯粹性。这一时期,虽然战争的影响让芥川奖与直木奖“穿上了深绿色的军服”,但两项文学奖扶持新人、助推文坛的初衷尚在。第1回(1935年上半期)芥川奖授予石川达三的《苍氓》,石川达三在这部作品中试图突破日本传统文学“私小说”的创作手法,摆脱心境小说的束缚,尝试以纪实文学反映现实生活,具有一定的创新力。川口松太郎的《鹤八鹤次郎》荣获第1回(1935年上半期)直木奖,川口松太郎在作品中延续了日本古典小说“主人公相爱与相知却无法长久”的命题,将污浊的现实生活与理性的艺术世界勾连,讲述了主人公的无奈与悲哀。

整体来看,1935—1944年的芥川奖与直木奖尚处在起步阶段。受制于经济危机、战争现实等诸多因素的影响,芥川奖与直木奖同军国主义产生了联系,文学创作陷入忧郁和彷徨状态之中,文学作品所诠释的意义显得无奈且无力。但这两项文学奖又能够在黑暗的年代保持初心,保持文学创作的理想与热情,尝试蔑视来自封建主义和军国主义的挑战,以期揭示日本社会的矛盾与日本国人的心境。这一时期的芥川奖与直木奖不再过多照搬或改编欧洲文学,富有日本文学新特征的创作情绪正在慢慢酝酿。

1949—1960年:战后恢复与文学奖的变革。日本战败后,经济社会进入全面恢复期。处于战后恢复阶段的国人开始反思战争——反思战争的残酷、反思战争对国人的影响、反思战争对国家的影响。这一阶段,日本社会陷入混乱,经济体制崩溃、民生问题尖锐,国人对未来产生了虚无感和不确定感,文坛也陷入混乱期。

这一时期的日本文坛,反动的法西斯文学逐渐退去,展现民主主义思想的新文学诞生,作家们在日本民主主义文学运动的背景下通过文学对侵略战争进行批判和反省,借助文字表现战争给日本国民造成的伤害,“战后一代”作家就此出现。然而,面对战败的现状,固有的传统价值体系与社会秩序被打破,新的权威与规范尚未确立,在这种社会境况下,“无赖派文学”应运而生,无赖派文学以自嘲态度和戏谑手法,开始了反军国主义、反现实、反世俗、反权威的文学创作。

日本文坛的变化直接影响到了芥川奖与直木奖的评选。“二战”期间,日本芥川奖与直木奖的评选活动中断,1949年后重新恢复。1949年,井上靖的《斗牛》凭借新的现实主义风格真实描绘了战后日本社会的典型环境,获第22回(1949年下半期)芥川奖。小岛信夫在《美国学校》中塑造了对西方大献殷勤、却已忘却良知与尊严的主人公形象,该形象被认为是战后日本国人的真实写照,由此引发了战后日本国民对自我的反思,该作品获第32回(1954年下半期)芥川奖。1955年石原慎太郎的《太阳的季节》获第34回(1955年下半期)芥川奖,这部作品诠释的叛逆传统的道德规范和宣扬开放的性爱意识引发了日本国人对文学性与伦理性的讨论,这部作品的获奖被认为在芥川奖历史上具有划时代的意义——它将道德观念与意识形态的议题通过文学的方式提上了日本国民讨论的议程,石原慎太郎也因此被认为是“太阳族”文学的代表。石原慎太郎在这部作品的后记中写道,面对未曾出现过的文明逐渐到来的时代,“希望能过着脱去压抑本能的枷锁,以从中获得心理补偿的生活”。1957年,开高健的《国王的新衣》获第38回(1957年下半期)芥川奖;1958年,大江健三郎的《饲育》获第39回(1958年上半期)芥川奖。这两部作品充分展现了战后恢复的日本社会充满虚伪、算计、歧视的社会现实,作品建构的世界没有明晰的轮廓和单一的原型,在小人物和小事情的叙述中展现出了国民的“徒劳感、隔膜感、监禁感”。

这一时期的直木奖获奖作品同样呈现出战后恢复的时代特征。立野信之的《叛乱》讲述了忧国的陆军青年以“尊皇讨奸”名义追寻正义的故事,这部作品刻画了昭和时代战后日本年轻人对国家未来与个人命运的担忧,在这群年轻人身上热情与困惑同在、理想与不安共存,该作品获第28回(1952年下半期)直木奖。新田次郎的处女作《强力传》通过描述为富士山山顶观测所甘于奉献的登山人,塑造了处在孤寂之中仍投身社会建设的人物形象,该作品获第34回(1955年下半期)直木奖。山崎丰子在《花暖帘》中讲述了平凡的大阪女子不平凡的一生,女主人公不畏困境,激励夫婿;她强忍痛楚,毅然从商。山崎丰子凭借这部作品斩获第39回(1958年上半期)直木奖,这部作品打破了人们对女作家写不出气势恢宏长篇作品的刻板印象。

总的来说,1949—1960年的芥川奖与直木奖,在战后社会整体环境的影响下,孕育出了新的文学流派与写作风格,重视文学的社会性与批判性,重获了文学的纯粹性与独立性。这一时期的芥川奖与直木奖获奖作品一方面关注对战争的反思,另一方面关注国民的日常琐事。芥川奖与直木奖的获奖作家们一改单一的创作方法,突破狭隘的政治题材,呈现出了非政治的创作倾向,擦亮了芥川奖与直木奖的文学底色。

1961—1980年:腾飞的社会与意义的探寻。1960年虽然只是日本战败后的第15个年头,但是,日本各地已基本上看不到战争留下的创伤。与此同时,日本得到了美国的扶持,日本经济社会进入腾飞阶段。然而,战后出生的孩童正进入青年,经历战争的少年正向成年过渡,美国文化逐渐渗透至日本国民意识体系的“西化”风险让年轻一代出现了价值的分裂与自我的矛盾,“全共斗”学生运动更是年轻一代无力化的表征。

20世纪60年代,文学创作开始脱离了以战争为题材的框架,作家把眼光转向了普通民众的日常生活。20世纪70年代,日本文坛崭露头角的作家们把“非现实的世界”搬入文学和日常,他们用笔触描写“无意义的人在无意义的场所过着的无意义的生活”,这批作家被称为“内向的一代”,由此萌生出“内向派文学”,这类文学作品极具现代主义特征。其中,尤以“透明族文学”为代表,这些作品反映了日本腾飞进程中个体的失落感和空虚感。

“透明族文学”的代表是村上龙的《无限近似于透明的蓝》,这部作品获第75回(1976年上半期)芥川奖。村上龙深受美国流行文化的影响,他的出生地长崎县佐世保市在朝鲜战争后成为美军基地。在这部作品中,村上龙描写了沉迷于美国流行文化的少男少女们和美国士兵同流合污的故事,血腥暴力、吸毒滥交充斥着每一个情节,这让作品看似荒诞残虐,但无论是作者还是书中的主人公,他们都在用冷静客观的目光打量着这些不可思议的存在。村上龙曾坦言,“自己就是一个残留在日本的美国孤儿”,这一表述实际上揭示了他创作《无限近似于透明的蓝》的目的——揭示日本主体缺席的事实——尽管在这一时期日本飞速发展,但腾飞的背后,只剩下“西化”的空虚。“这里不是‘美国的日本’,这里根本没有日本的影子。只有看那些跟屁虫谁更接近美国的可笑比赛”。在文学之外,看似无意义的情节,实际上是知识分子在这一时期探寻意义的体现。

山口瞳创作的《江分利满先生的优雅生活》和杉本苑子的《孤愁的岸》同时获得第48回(1962年下半期)直木奖,山口瞳在书中描述了普通上班族的日常,作者用轻松的文笔和洒脱的风格描绘了昭和一代的喜怒哀乐和日本腾飞对小人物命运的影响;杉本苑子则以宝历治水历史事件为原型形塑了财政困难时期商人的见利忘义、官员的腐败不堪和民众的疯狂无奈。野坂昭如在《萤火虫之墓》中,描写了日本经济复苏阶段美军驻扎下的日本社会和国民生活,书中的线索向读者抛出了“何为心灵、何以生存”的拷问,让读者看到了畸形世界的不可思议,该作品获第58回(1967年下半期)直木奖。渡边淳一的《光与影》则通过陆军大尉小武敬介和陆军大尉寺内寿三郎两位主人公不同命运的内容探讨了外部环境、主观意识、个人命运三者的关系,作品斩获第63回(1970年上半期)直木奖。

1961—1980年的芥川奖与直木奖获奖作品在资本主义社会分崩离析的状态下,尝试探索人与社会、人与人、人与自我在时代潮流中的矛盾与价值,作家们用知识分子的眼光追寻意义。在文本内容方面,这一阶段的作品饱含着对社会问题的关心与对现实生活的不满的双重境况,作品中的人物从自我的立场出发,希望能借助自我的力量从“封闭社会”的禁锢中获得解放——获得个性的解放、精神的解放和性爱的解放。在创作手法方面,受“西化”的影响,作家们的创作手法也日趋西化,这使得以芥川奖与直木奖为代表的日本文学受到了西方的关注。

1981年至今:社会的现代化转向与文学奖的多元化发展。20世纪80年代以来,伴随着经济全球化的趋势,日本进入了高度发达的现代化社会;随着美苏冷战的结束,日本社会传统意义上的民族国家意识逐渐淡化,日本文学打破区域界限,消除身份差异,呈现出多元化发展趋势。

这一时期的芥川奖与直木奖国际化视野进一步增强,获奖作品对现代文明及现代文明视域下家庭制度、人际关系等议题的思考逐渐增多,日本文坛还呈现出获奖女性作家尤其活跃的局面。小川洋子的《妊娠月历》获第104回(1990年下半期)芥川奖,作者从女性的角度出发讲述了女性妊娠的身体,故事中的姐姐妊娠反应后不爱吃东西、对各种味道敏感且讨厌、做妇科检查时骄纵任性……这些细节在小川洋子的笔下被描写得细致且生动,她超越事物的日常性,捕捉到了读者熟知却不在意的现实。在《妊娠日历》这部作品中,日本文学的“脱离感”与“物哀思想”得到了充分展现。多和田叶子的《入赘狗女婿》获第108回(1992年下半期)芥川奖,文字呈现出全球化视域下对现代文明的批判、对男权制社会模式的思考。柳美里的《家庭电影》获第116回(1996年下半期)芥川奖,作品以人物的反抗与追求展现了现代文明制度下“家庭”观念的解体。金原瞳的《裂舌》获第130回(2003年下半期)芥川奖,作品通过热衷于cult文化的另类青年揭示了现代化进程中日本迷惘的一代没有力量面对世界,只有自毁能让他们获得些许存在感的事实。丝山秋子的《在海上等你》获第134回(2005年下半期)芥川奖,这部中篇小说以第一人称的叙述视角讨论了现代社会人际关系的本质和现代文明进程中人与物的异化。小山田浩子的《穴》获第150回(2013年下半期)芥川奖,作品反映了现代化社会临时工雇佣、老龄化社会等社会议题。