信访工作法治化的历史演进与经验启示

作者: 步德胜 解忠正[摘要]坚持信访工作法治化,是中国信访制度走过70多年风雨历程、经历重重法治挑战后得出的重要结论,也是破解信访工作难题、推动新时代信访工作高质量发展的基本遵循。从行政规章到准行政法规、行政法规,再到党内法规的颁布实施,信访工作法治化实现了三次重大跃升,一路走来积累了丰富的历史经验。新时代全面推进信访工作法治化,要坚持和加强党的全面领导,坚持试点先行和全面推进相结合,坚持完善法制与厉行法治相统一,坚持信访工作信息化、专业化与法治化有机融合等,不断推进信访工作法治化改革向广度和深度进军。

[关键词]信访工作;法治化;历史演进;经验启示

[中图分类号]D632.8[文献标识码]A[文章编号]1009-4245(2024)05-0041-07

DOI:10.19499/j.cnki.45-1267/c.2024.05.008

[基金项目]山东省社会科学规划项目“新时代法治信访文化建设研究”(22CFZJ14);青岛科技大学研究生自主科研创新项目“马克思主义与中华优秀传统文化由‘高度契合’向‘有机结合’飞跃的研究”(S2023KY035)。

一、文献综述

2023年12月,中央信访工作联席会议召开全国视频会议,就推进信访工作法治化作出全面规划部署。2024年政府工作报告指出:“坚持和发展新时代‘枫桥经验’,推进矛盾纠纷预防化解,推动信访工作法治化。”把信访纳入法治化轨道,推进信访工作法治化转型,是中国信访制度走过70多年风雨历程、经历各种挑战后得出的重要结论,也是破解信访工作难题、推动新时代信访工作高质量发展的基本遵循。坚持信访工作法治化,意味着跳出信访制度存废之争的分析框架,在善待本土优秀制度资源、尊重本国国情的前提下,对信访制度进行合理化设计与重构,对信访工作进行法治化规制与改革,使一切信访工作都依法规范运行,一切信访行为都依法有序理性。

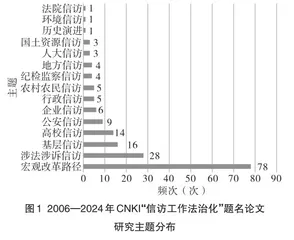

信访工作法治化是目前学术界的一个热点话题。以中国知网(CNKI)为文献资料来源,以“信访工作法治化”为检索词,检索得到从2006年5月至2024年2月共计206篇中文期刊,再人工剔除重复和明显与主题不相关的文献,最终得到有效文献178篇。借助CNKI文献研究主次要主题可视化工具,以人工数据统计为辅,对178篇文献进行“信访工作法治化”题名论文研究主题分布分析。如图1所示,关于信访工作法治化的研究主题主要包括宏观改革路径、涉法涉诉信访、基层信访、高校信访、公安信访、企业信访、行政信访、农村农民信访、纪检监察信访、地方信访、人大信访、国土资源信访、历史演进、环境信访、法院信访等。可见,信访工作法治化研究涉及宏观和微观等多个层面,高校、行政、公安等不同领域的内容,研究呈现出多元化的特点。

截至目前,学术界对信访工作法治化宏观改革路径的讨论最多、研究最全面,这些研究往往具有浓重的实用理性取向,针对信访工作实践中的问题提出相应的对策建议,主要包括以下几种思路:一是“信访立法说”,主张通过制订统一信访法,从法律规范层面化解信访制度存在的问题[1];二是“诉访分流说”,主张以信访与司法的分流遏制涉法涉诉问题上的缠访不休[2];三是“功能复位说”,主张弱化信访权利救济功能,使信访意见表达和综合功能回归其本位[3];四是“程序规范说”,主张完善信访受理和办理程序,提升信访工作效率[4];五是“文化塑造说”。这些思路认为当代中国信访法治实践中诸多问题产生的根源就在于我们的法文化本身,主张加强法治文化建设[5]等等,为实务界系统推进信访工作法治化提供了有益参考。历史是最好的教科书,然而当前却鲜有从历史层面梳理信访工作法治化的发展脉络、界定关键时间节点、总结基本经验的研究,即使有相关研究也多是宏大和宽泛的叙事,没有关照到信访法制化与信访法治化的区别和联系,也没有聚焦信访工作法治化的历史。从历史中把握信访工作法治化的客观规律,在实践中汲取经验教训,有利于降低改革风险和成本,在历史与现实的统一中全面推进信访工作法治化。

二、我国信访工作法治化的发展历程

纵观中国信访制度70多年的发展历程,“信访制度从无到有,从靠领导批条子到规范化、制度化、法制化”[6]。但信访工作的“法制化”不能简单等同于“法治化”,前者强调的是信访法律制度的完善,解决的是有法可依的问题;后者则更加强调信访领域的良法之治,是对信访法律制度的践行和实施。虽然自1951年政务院《关于处理人民来信和接见人民工作的决定》颁布之后,又出台了一系列关于信访工作的办法、规定、通知等部门和地方政府规章,但是仔细考察这些规章的内容,多是从工作性质、工作原则、机构设置、功能定位等制度层面对信访制度予以确立和完善,而鲜有从法治的高度对信访工作予以规范和要求。此外,法律效力是有位阶的,部门规章与地方政府规章在我国法律体系中处于最低的位阶,难以对各系统各部门内的信访工作形成强有力的约束。

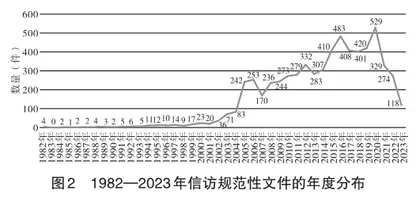

尽管信访工作法制化与法治化的进程存在一定的时空错位,但在二者关系上,良法是善治的前提,法治需要法制为奠基,法制发展的归宿则是最终实现法治形态。因此,研究信访工作法治化的历史,离不开信访规范性文件定量分析和定性分析的研究范式,也离不开特定时代背景下的信访探索历程,必须坚持信访政策文本分析与信访工作法治化实践探索的统一。本文信访规范性文件及政策文本均来源于中国法律资源库①,由大陆法规资源库分类下的“中央法规”和“地方法规”,设置法规名称的关键词为“信访”、颁布日期在1982年2月—2023年12月区间进行高级检索所得。1982—2023年信访规范性文件的年度分布如图2所示。

(一)起步阶段:从行政规章到准行政法规的实施跃升(1982—1994年)

为了正确处理人民群众的来信来访,1982年2月第三次全国信访工作会议审议通过了《党政机关信访工作暂行条例(草案)》(以下简称《暂行条例》),并转发全国各地认真落实。《暂行条例》首先明确了信访是宪法规定的一项民主权利,并从组织机构、工作方法、行为规范等方面确立了当时信访工作的基本框架,“各级党委和政府要加强对信访工作的领导”,明确了党委和政府的领导地位;“建立健全信访工作机构”,对各级党政机关和企事业单位的信访机构和人员设置作了详细规定,推进了信访工作机构和人员的专职化、普遍化;“按照党和国家的方针、政策、法律、法令”“分工负责、归口办理”“件件有着落、有结果”,明确了信访工作的原则和办法;设立了信访工作人员守则以及上访人员行为准则,严格规范接访、上访行为。作为专门规范信访工作的一部具有较高法律位阶的准行政法规[7],《暂行条例》的颁布和实施,为1982年—1994年全国信访工作提供了有力指导和强制约束,实现了从行政规章到准行政法规的实施跃升,标志着中国信访工作法治化进程正式起步。

此后,中共中央办公厅、国务院办公厅又分别于1986年和1989年发布了《关于加强信访工作的通知》《关于进一步加强信访工作的通知》,进一步加强和规范全国信访工作。1991年5月,全国首届信访工作理论研讨会在北京成功举办,是信访工作与信访理论研究的重大进展,为信访制度的规范化、法治化提供了学理支撑。在这一时期,各地方因地制宜采用各种方法加强了对信访干部的教育和培训,不仅规范了信访工作人员的行为,而且进一步提高了信访工作的专业化程度。据不完全统计,接受培训的专兼职信访干部达到10万余人,而且普遍具有大专以上学历[8]。

这一时期,在《暂行条例》等信访规范性文件的指导下,各级党委和政府纷纷结合自身实际情况制定了具体的信访工作细则,并将其作为处理信访问题的主要法律依据,如1984年《黑龙江省人民群众来信来访工作的规定》等,逐渐改变了过去由于国家司法体系、法律体系尚不健全导致的依靠党政领导干部批条子、下指令信访处理方式,依法办信访成为新的时代风尚,信访工作法治化开始步入正轨。但是,由于我国信访工作法治化进程刚刚起步,在1982—1994年间颁布的信访规范性文件平均每年不足5件,而且在内容上,以《暂行条例》为例,这一时期的政策文本以“要”“应当”等“必须型”法律规范居多,且在共计出现55次的三类法律规范中,相应的强制性法律后果只出现7次,仅占12.7%,表明此时的政策规范性文件缺少强制力的坚强后盾,导致在实际运作中难以充分发挥其法治效能,信访工作的法治化水平还比较低。

(二)创新发展阶段:从准行政法规到行政法规的实施跃升(1995—2011年)

20世纪90年代初,随着社会发展公民权利意识逐渐觉醒,加之国家救济机制尚不健全,信访总量呈攀升趋势。面对日益严峻的信访形势,1995年10月国务院正式颁布了新中国成立以来第一部严格意义上的信访行政法规《信访条例》[9],实现了从准行政法规到行政法规的实施跃升,明确指出要“及时、就地依法解决问题”“依法按程序提出信访事项”,重点对信访人的权利义务、信访事项的受理、办理程序以及奖惩予以明文规定,确立了“一次办理、两次复查、两级终结”机制,甚至对信访与诉讼、行政复议、仲裁的分流作了初步探索,开创了信访工作法治化、规范化、程序化的崭新局面。2000年,国家信访局正式成立,全国省级信访部门普遍增加内设机构,设置更加科学合理,职能更加明确,极大增强了信访机构设置和人员配备的专职化[10]。

随着改革不断深化,社会利益格局深刻调整,再加上收容遣送制度的废止以及“非典”结束后人员流动的恢复,种种因素叠加导致2003年下半年出现信访洪峰,信访工作法治化转型逐渐被提上日程。国家信访局快速响应,计划调整和明确各司室的职能,加强督查、督办和立法调研工作,提高信访工作效率,使信访工作向法治化迈进[11]。2005年1月国务院出台了新《信访条例》,不仅创造性地提出了属地管理的信访工作新思路,还针对信息化带来信访形式的变化,把建立全国信访信息系统作为畅通信访渠道的重要举措。此外,通过创新信访工作体制机制,赋予信访工作机构三项全新建议职权,增强受理办理程序的可操作性;建立法律责任体系等举措也为信访工作法治化留下了浓墨重彩的一笔。在党中央、国务院高度重视下,在组织多次条例实施情况大检查的基础上,又开展了形式多样的条例宣传活动,依法治访能力得到极大提升。在此影响下,2005年全国信访总量实现了持续攀升12年后的首次下降,2006年又同比下降15.5个百分点,2007年继续稳步下降[12]。

互联网时代,网上信访以成本低、速度快的优势成为传统信访方式的重要补充,也是信访工作法治化的重要创新举措,受到国家高度重视。国家信访局在全国100个单位进行网上信访试点的基础上,逐渐与46个中央机关和各省市县互联互通[13]。这期间,各地方涌现出一大批网上信访的典型,如“构建一个平台、健全一个网络、完善五项机制”的义马经验,云南省德宏傣族景颇族自治州开通的“书记州长网上信箱”等,创新了信访工作的手段和载体,并在全国范围内推广。2007年3月,中共中央、国务院又颁发了《关于进一步加强新时期信访工作的意见》,明确提出要依法依策解决问题,要求全面规范各级党委、人大、政府、法院、政协、检察院及人民团体的信访工作行为,实现了更高层面上的对信访工作的全面领导,为进一步推动信访工作法治化提供了有力的思想、政治、组织和制度保障[14]。同时,加强基层信访工作机构建设、补齐人员短板等规定,使信访机构和人员的专业化程度再次提高[15]。此后又陆续颁布和实施了一系列信访法规,对违反信访工作纪律的责任追究、定期组织干部下访和接待群众等作出了专门规定。

这一时期,信访工作法治化的节奏明显加快,成效更加显著。从颁布的信访规范性文件的数量上来看,在 2005—2011年颁布信访规范性文件的数量激增,分别颁布了242件、253件、170件、236件、244件、273件、279件,信访工作法制规范体系日臻完善;从内容上来看,允许型、必须型、禁止型三类法律规范使用频次增多,1995年《信访条例》及2005年《信访条例》三类法律规范的强制性法律后果所占比重分别提升至23.2%、28.1%,更加强调具体信访行为的奖惩及法律责任,规范强度大幅提升;从实施效果上来看,依法依策解决信访问题的信访工作思路体现出鲜明的法治精神,不仅对依法履行信访工作职责、遵守信访工作程序、规范信访工作秩序提出更高要求,还对信访与诉讼、行政复议、仲裁的分流作了初步探索,法律覆盖范围从行政部门逐步扩大到各级党委、人大、法院等各系统各部门,信访工作法治化水平明显提高。部分代表性信访规范性文件的文本解读见表1。