“十五五”时期释放农村内需的潜力空间研究

作者: 农业农村部农村经济研究中心课题组

摘 要:新发展格局下激活经济动力的关键在于扩大内需,而扩大内需农村空间巨大、大有可为。当前正处于“十四五”与“十五五”交接的关键节点,靠前谋定未来五年的发展思路、找准政策发力方向是当务之急。“十四五”阶段,我国农村消费依然持续增长、农村投资整体稳定,但“十五五”期间进一步释放农村内需仍面临农民增收动能减弱、农业农村投资增长乏力、农村相关基础设施和公共服务发展滞后、农村新消费新投资场景建设迟缓等制约因素,新阶段持续扩大农村内需,应秉持与促进农民增收、提高农村现代化水平、提升农村居民获得感协同推进的原则,要继续深化改革、完善投入体制机制、发掘新增长点,应重点从宜居农房改造、新能源汽车下乡、高标准农田提升等10大领域发力,预计“十五五”期间累计财政投入3万亿~3.2万亿元,可释放农村内需范围约20万亿元。

关键词:农村内需潜力;“十五五”发展战略;消费与投资

基金项目:国家社会科学基金重大项目“建设农业强国的主要目标、重点任务与对策研究”(23ZDA046);农业农村部发展规划司“十五五前瞻性研究”课题“‘十五五’释放农村内需潜力政策措施研究”。

[中图分类号] F124 [文章编号] 1673-0186(2025)003-0006-020

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2025.003.001

课题负责人:金文成,农业农村部农村经济研究中心主任、研究员;本文主要执笔人:炎天尧,农业农村部农村经济研究中心市场与贸易研究室助理研究员,管理学博士;翟雪玲,农业农村部农村经济研究中心市场与贸易研究室主任、研究员;冷博峰,农业农村部农村经济研究中心市场与贸易研究室助理研究员,管理学博士;原瑞玲,农业农村部农村经济研究中心市场与贸易研究室副主任、副研究员;李佳江,华中农业大学硕士研究生。

2024年底的中央经济会议明确指出2025年的首要任务是“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”①,对扩内需的提法由以往的“着力扩大国内需求”升级到了“全方位扩大国内需求”,强调了扩内需对当前及未来经济发展的重要引领作用。2025年中央一号文件就推动基础设施向农村延伸进行了全面部署,提出推动农村消费品以旧换新等举措,对进一步释放农村投资需求和消费需求做出具体安排①。反观当下国际国内形势,世界范围内政治经济导向正在回归保守主义,全球化趋势放缓[1];我国也正处于从中高收入向高收入国家迈进的关键时期,国内经济增长动力已发生深刻转换。商务部数据显示,2024年我国社会消费品零售总额48.8万亿元,消费对经济增长贡献率为44.5%,是经济增长的主要动力②。虽然,消费已超越投资、进口成为我国经济增长的主要引擎,但相较于发达国家消费对经济增长70%的贡献率[2]水平而言,仍存在提升空间,扩大内需依然是未来提振经济的主要着力点。世界银行2024年底发布的《中国经济简报:提振需求,重启动能》就我国经济增长形势做出宏观判断,指出释放内需是我国重振增长势头的关键,并强调提升“三农”消费潜力是促进经济增长、消除极端贫困和缩小城乡收入差距的重点③。

自2020年提出“深化供给侧结构性改革,充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”④后,2022年中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》,进一步提出“着力挖掘内需潜力,特别是推进新型城镇化和城乡区域协调发展释放内需潜能,积极推动农村现代化”⑤。在相关政策的推动下,我国采取了加强乡村基础设施建设、推动农村居民消费升级、发展乡村富民产业等多种措施,优化了农村人居环境和营商环境,完善了乡村基础设施和综合服务设施,满足了城乡居民多元化、中高端消费需求。2024年,全国第一产业投资9 543亿元,同比增长2.6%⑥,乡村社会消费品零售总额66 729.3亿元、同比增长4.3%⑦,促进农村内需释放成效显著。“十四五”时期针对农村扩大内需的政策铺陈和实践操作都取得了显著进展,未来进一步促进农村内需释放、落稳落实扩内需战略的关键,是要把准“十五五”扩大农村内需的形势,研判重点领域,从而为农村经济或为农业农村发展奠定基础,也为相关政策的出台提供决策参考。

当前研究就农村在扩内需中的重要地位进行了充分认可[3-5],并指出农村居民收入较低、农村社会保障体系不健全[6-7]、农村消费环境不完善[8-10]、农村相关流通设施落后[11-12]等是限制农村内需释放的重要制约因素,并提出应从健全要素市场体系、优化服务供给、加强基础设施建设等方面着手促进内需有序释放[13-16]。已有研究对释放农村内需的限制条件、思路等进行了充分讨论,但是针对“十五五”阶段释放内需的重点、领域及范围的研究仍有待探索。基于此,本研究结合时期背景、定位面向“十五五”的前瞻性研究,在对我国当前农村扩内需特点、限制因素进行充分梳理的基础上,提出未来五年内进一步释放农村内需的原则思路,同时,结合相关政策文件导向,明确了“十五五”扩内需的10大焦点领域,并进一步测算了相关领域可能释放的内需潜力空间。

一、扩大农村内需的理论基础

内需包括消费和投资两部分,因而扩大农村内需的重点也主要对应于如何进一步释放农村地区的消费和投资潜力。从战略定位角度,《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》明确了扩大内需中消费的基础作用和投资的关键作用,而消费和投资同时也是经济发展的一体两面,两者之间相互联系、相互影响,并达成相互促进的动态平衡[17]。

(一)释放农村消费需求的理论基础

农村地区消费增长缓慢是制约农村内需增长的重要因素[10],因而释放农村内需关键在于扩大农村地区的消费体量。通常用以分析消费的理论包括绝对收入理论[18]、生命周期理论[19]、持久收入假说[20]等经典西方经济学思想,其中,绝对收入理论肯定了收入对消费的影响[18],但是对社会环境因素、消费心理因素、生命周期功能的考虑存在欠缺。“生命周期—持久收入”理论更符合现代消费特点,现期消费受当期收入和未来收入共同影响,消费者会在更长的时期内计划消费和储蓄行为并对消费进行平滑[19-20]。霍尔(Hall)在“生命周期—持久收入”的框架内进一步引入随机游走假说[21],坎贝尔和曼丘(Campbell & Mankiw)则进一步指出消费的调整和收入存在显著相关性,并提出过度敏感性假说[22]。基于以往的经典消费理论,唐博文和郭军以包含了过度敏感性假说的“生命周期—持久收入”模型对农村消费进行解释,提出相较于有稳定收入的城镇居民而言,农村居民因农业生产的季节性特征、自然因素、市场波动等存在收入的不确定性,因而消费波动也大于城镇[10]。因而,降低消费敏感性、提高农村居民收入是稳定农村居民消费支出、激发农村市场消费潜力的重要途径。

(二)释放农村投资需求的理论基础

从投资主体来看,投资包括政府投资、民间投资(企业投资、居民投资),但就目前的情况而言,政府主导的固定资产投资是激发农村内需的重要手段。政府投资对释放农村投资需求的作用主要体现在直接释放投资需求和拉动民间投资两方面[23]。一是对公共领域的直接投资。农业农村领域的投资通常存在投入量大、周期长、利润低、风险高等特征,私人投资介入意愿相对偏低,财政资金直接对农村电网、农业水利、农村道路、数字乡村建设等公共基础设施进行投入,满足农村投资需求。二是公共领域投资拉动民间投资增加。投资存在乘数效应[18],政府投资于基础设施和建筑物等公共工程建设时,对建设材料的需要通过产业链带动,形成了对当期生产投资品企业的投资拉动作用。通过引导更多资金投向高标准农田、仓储保鲜冷链物流等建设领域,形成投资拉动效应。通过优化拓展供给端,进一步催生新业态、创造新需求,增加有效供给,推动农村消费提质升级。需要指出的是,如果政府财政扩张使政府投资领域转移到竞争性领域,就会产生政府投资和民间投资在投资项目上的竞争,有可能导致民间投资的下降,从而产生挤出效应[24]。

(三)消费需求与投资需求的互动机制

投资需求对消费需求的带动主要通过带动就业[25]、促进增收[26]、创造新消费场景[27]等实现。首先,政府投资和民间投资总量的增加通过生产扩张增加了对劳动力的需求。政府投资和民间投资的增加,在本期增加了居民收入,居民收入的增加又会进一步促进消费品生产企业扩大生产,进而增加投资,进一步增雇劳动力。在此过程中,政府投资通过调节行业结构,或通过培训提高劳动者素质,促使有效解决结构性失业问题。其次,投资通过扩大生产规模和改进产品质量,从而带动就业和提供终端产品,进而为消费者收入增长和产品效用提升创造条件,以此拉动消费。最后,通过投资引导,会创造新的消费场景,提高消费意愿。消费需求对投资需求的带动主要通过引导供给促进进一步投资[28]。具体而言,消费结构升级能够从需求上引导新型供给领域投资规模的扩张,而扩大新型供给领域的投资又能够引致消费规模的扩大和消费结构的升级,最终实现了内需牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡。

二、当前我国农村内需现状及特点

进入新发展阶段以来,在发展基础更加坚实、发展条件深刻变化的背景下,农村内需也呈现出新的特点,伴随国内外经济政治形势演进和我国城乡关系的进一步调整[29],当前我国农村消费和投资总体呈现平稳增长,结构逐步升级等特征。

(一)农村消费持续增长,但增速同比放缓

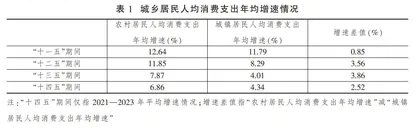

近年来,我国农村居民收入水平快速提高,2023年农村居民人均可支配收入达21 691元,较2013年增1.3倍,较“十四五”初期(2021年)增14.2%①。农村居民收入显著提升,带动农村消费迅速增长。2016年我国农村居民人均消费达10 130元、突破万元,2023年达18 175元,增79.4%。农村居民人均消费持续增长的同时,增速呈递减趋势。“十一五”“十二五”“十三五”期间农村居民人均消费支出年均增速分别为12.64%、11.85%、7.87%,“十四五”期间降至6.86%,同比降1.01个百分点。农村与城镇增速差值在“十三五”期间达到高点3.86个百分点后开始收敛,“十四五”期间相差2.52个百分点(表1)。

(二)消费结构趋于稳定,服务型消费位居首位

二十年间我国农村居民消费结构发生明显变化,但是进入“十四五”以来,各项消费占比趋于稳定(图1)。服务性消费支出占比逐年增高①,2019年后稳定在39%水平,成为农村居民最主要支出,食品烟酒支出占比自2004年的45%波动下行,2019年后稳定在33%水平,住房支出占比自2004年的16%增至2009年高点22%,此后常年稳定在21%水平。交通通信支出和医疗保健支出分别从2004年的9%和6%增至2023年的14%和11%。虽然各类消费支出结构趋于稳定,但随着农村居民收入水平的稳步增长,各类消费支出绝对值逐年增长。2023年,位居前列的服务性消费、食品烟酒消费和住房支出分别为7 164元、5 880元和3 694元,较“十四五”初期(2021年)分别增长了16.6%、13.1%和11.4%。

(三)耐用消费品多数饱和,汽车消费仍具增长潜力

2023年,从农村居民对十三大类耐用消费品拥有量看,移动电话、空调、彩色电视机、电冰箱最多,每百户分别拥有251.9部、145.9台、107.8台和103.4台,户均在1台或一部以上。从增长情况看,“十四五”以来,传统耐用品摩托车、彩色电视机、电冰箱、洗衣机、移动电话、计算机等数量不增反降,2023年较2021年分别减少22.2%、9.2%、0.5%、0.5%、2.8%和5.3%。汽车、空调成为当前主要耐用品增长点,2023年较2021年分别增加了18.9%和11.2%,年均增速9%和5.5%,对比“十三五”来看,汽车年均增速同比高1.5个百分点,空调降1.2个百分点。整体判断,耐用品消费多数已饱和、增长空间有限,但汽车消费仍具备一定增长潜力。

(四)城乡居民之间及区域之间消费差异扩大

2023年城镇、乡村零售总额分别为40.7万亿元、6.4万亿元,城乡消费品零售额比值从2021年的6.44∶1降至2023年6.37∶1,但是绝对值差距从32.2万亿元扩大至34.3万亿元。城乡居民人均消费支出比显著下降,从2013年的2.47∶1降至2023年的1.82∶1,但消费支出绝对值依然存在较大差距。相比城镇居民,2023年农村居民人均消费支出约为城镇居民的55%,其中衣着、居住、其他用品及服务等领域的城镇居民人均消费支出水平是农村居民的2倍以上,差距最小的人均医疗保健消费支出也达到了1.49倍。初步测算,若农村居民人均消费达到城镇居民的80%,将新增一个约4万亿元的消费市场。此外不同区域之间,农村居民消费差异也呈扩大态势。以算数平均值来看,2023年东部和中部地区农村居民人均消费支出分别为22 831元和17 963元,高于全国平均水平;而东北和西部地区则低于全国平均(表2)。