以人民为中心的创新:价值旨归、理论匡正与实践遵循

作者: 李根祎 陈劲

编者按:党的二十届三中全会《决定》提出,进一步全面深化改革必须贯彻的“六个必须坚持”重大原则,其中之一就是“坚持以人民为中心”。推动进一步全面深化改革,必须坚持以人民为中心,尊重人民主体地位和首创精神,人民有所呼、改革有所应,做到改革为了人民、改革依靠人民、改革成果由人民共享。

本期继续开设“进一步全面深化改革"专题,邀约教授团队、上海交通大学马克思主义学院卜祥记教授团队,分别就进一步全面深化改革必须贯彻的重大原则之一—“以人民为中心”相关学术话题展开研讨,现刊出有关成果。

(策划:杨果 易晓艳)

关键词:创新;以人民为中心;马克思主义理论;后熊彼特创新范式基金项目:国家社会科学基金重大项目“打赢关键核心技术攻坚战的目标、主攻方向与对策研究"(23ZDA062)。

[中图分类号]G322 [文献标识码]A

[文章编号]1673-0186(2025)004-0006-017

[DOI编码]10.19631/j.cnki.css.2025.004.001

人民观是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要理论主张和重要组成部分。习近平总书记发表文章《努力成为世界主要科学中心和创新高地》明确提出要“把满足人民对美好生活的向往作为科技创新的落脚点,把惠民、利民、富民、改善民生作为科技创新的重要方向”1],突出体现我国科技创新的内在逻辑与根本价值取向。以人民为中心的发展思想扎根于马克思主义理论,将以人民为中心的发展思想嵌人科技创新范式,一方面响应了面向社会意义和人类文明发展的引领创新导向,能够为当下创新发展存在的生态文明与工业文明的冲突与矛盾与日俱增、伦理风险、人的异化[2-4]等负面问题的解决提供不同于西方资本主义发展逻辑的创新驱动发展路径,另一方面亦是对创新大众化发展的深化,国内外大量学者研究表明创新主体呈现出向用户、创客乃至广大百姓拓展的趋势[5-8]。

强调创新遵循以人民为中心的发展思想,是充分激发人民首创精神、发挥创新活力的创新作者简介:李根祎,讲师,管理学博士,研究方向:创新管理、后熊彼特创新理论;陈劲(通信作者),教授,管理学博士,研究方向:创新管理、科技创新政策。

举措,也是创新导向从经济发展向人的全面发展、社会共同富裕、人类可持续发展转移的实践框架,更是我国实现科技强国战略的必由之路[9]。将以人民为中心的发展思想用以指导创新实践,能够从人类文明视角看待创新驱动发展的目标意义导向,从人的全面发展视角看待创新驱动发展的实现路径,为当前愈发引起关注但始终未能得到有效解决的创新负外部性问题提供方法与路径相统一的解决方案,在当下人工智能等新兴技术颠覆式发展带来的科技创新与人类文明的迷思中显得尤为重要。

既有将以人民为中心的发展思想与创新相结合的研究聚焦于以人民为中心的发展思想视域下科技创新的伦理结构、人民主体作用、科技创新的顶层逻辑[9-13]等方面的宏观解析,但对以人民为中心的发展思想如何嵌人创新理论尚缺乏系统性分析,未能清晰地解析以人民为中心的发展思想下创新的内在逻辑,对于践行以人民为中心的创新的关键议题也缺乏深人探讨。基于此,一方面立足以人民为中心的发展思想的内涵解析,构建“以人民为中心的创新"理论并深入剖析其内涵要义,为构建中国特色社会主义创新发展理论奠定理论基础;另一方面进一步对以人民为中心的创新的实践路径进行全面深度解析,提出以人民为中心的发展思想引领的创新实践所需解决的关键性议题,并从“体系牵引—技术赋能—文化筑基"的逻辑框架阐述系统实现以人民为中心的创新的实践路径。

一、价值旨归:以人民为中心的发展思想内涵

以人民为中心的发展思想是对马克思主义唯物史观基本原理的贯彻与发展,不仅反映中国共产党的执政规律和社会主义建设规律,更蕴含着对人类社会发展规律的考察。创新作为推动社会发展进步的关键驱动力,需要以人民为中心的发展思想引领创新的价值取向。通过在习近平系列重要讲话数据库中以“以人民为中心”的文本进行编码分析,识别以人民为中心的发展思想的内涵主要包括本质要义、实现目标、实现路径和价值归属等四个方面的内容。

(一)本质要义:人民至上

人民性是马克思主义的本质属性,新时代中国特色社会主义发展的历史逻辑、实践逻辑、理论逻辑和现实逻辑就是人民至上的内在逻辑。党的二十大报告提出“六个必须坚持"之首即是“人民至上”,深刻反映了人民所处的核心地位。

首先,人民至上是新时代中国特色社会主义思想蕴含的人民观的基本内涵。人民至上是立足马克思主义人民观的核心内容,以及中国共产党治党兴国百年实践的凝练总结。党的二十大报告鲜明指出“必须坚持人民至上,人民性是马克思主义的本质属性”[14]。立足新的历史发展阶段与发展目标,习近平总书记多次指出必须坚持人民至上,全面建成社会主义现代化强国的决定力量在人民,现代化的最终目标是实现人自由而全面的发展[15]。

其次,人民至上反映核心主体是人民。人民是历史创造的主体,这是历史唯物主义的基本原则。坚持人民主体地位,要实现目的与手段的统一,人民不仅仅是创造历史的力量源泉,也是创造历史的目的。广大人民群众是社会主义建设的主体,是改造社会的主体性力量。在中国特色社会主义实践中,人民主体、人民立场、人民主权、人民根本利益是内在统一的,人民创造历史与创造美好生活亦是内在统一的。

最后,人民至上的中心议题是发展。人民本位下,发展的内涵超越了狭义的经济发展观,是包含经济、政治、社会、文化等各个领域复杂交织的全面发展观,强调以人类文明进步本质视角看待发展。一方面,人民至上的发展是面向人类可持续的发展。利益至上的发展观导致的地缘政治困局、战争、生态危机等威胁着人类文明的存续与发展,而人类交往的世界性、关联性与依存性特征表明构建人类命运共同体是面向人类可持续发展的人民至上的体现。另一方面,人民至上的发展是实现每个人自由全面的发展。正如马克思主义经典作家所设想的未来社会图景,生产将以所有的人富裕为目的,所有人共同享受大家创造出来的福利,应该给所有的人提供健康而有益的工作,给所有的人提供充裕的物质生活和闲暇时间,给所有的人提供真正的充分的自由。亦如诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森所指出的发展是人们享有真实自由的一个过程,人的价值提升是社会经济发展的根本目的[16]。人民至上强调正视人民的发展,亦即构成每一个人的发展,且这种发展并非西方资本主义发展过程中对经济需求的片面理解,而是从伦理视角聚焦人民的全面自由可持续发展需求[17,即发展就是提升一切个人和一切社会的全面人性。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:cqsk20250401.pd原版全文

立足人民至上这一本质要义,以人民为中心的发展思想强调发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,三者分别从实现目标、实践路径和价值归属三个方面阐释人民主体视角下以人民为中心的发展观。

(二)实现目标:发展为了人民

“发展为了人民”旨在回答“为了谁发展"这一发展中的根本和原则性问题,明确了发展的根本取向。第一,发展为了人民意指要将人民的期待与需求作为发展的根本方向。习近平总书记指出“发展为了人民,这是马克思主义政治经济学的根本立场部署经济工作、制定经济政策、推动经济发展都要牢牢坚持这个根本立场”[18],要“想人民之所想,行人民之所嘱,不断把人民对美好生活的向往变成现实”[15]。第二,发展为了人民意指要把增加人民福祉、促进人的全面发展作为出发点和落脚点。促进人的自由全面发展是马克思主义追求的根本价值目标,人的自由全面的发展是人发展的最高境界,既包括人的能力、知识、素质(包括自然素质、社会素质和精神素质)协调发展,亦体现在社会关系的丰富性与全面性,以此实现马克思主义所论述的以一种全面的方式,作为一个完整的人而占有自己的全面的本质。

在发展根本取向的基础上,“发展为了人民"亦从不同维度上进一步明确了发展的目标。在个体维度,以人民为中心的发展思想强调要“增强人民的获得感、幸福感、安全感”"满足人民日益增长的需要”"丰富人民精神世界"等触及每一个个体实际感知与实际发展的目标;在社会维度,以人民为中心的发展思想立足实现“民生”“社会公平正义”“社会全面进步”"经济社会发展"等社会性目标;在国家维度,以人民为中心的发展思想旨在实现国家繁荣与文明进步。个体维度、社会维度和国家维度目标在人民主线的牵引下实现内在统一。正如诺贝尔经济学奖获得者埃蒙德·费尔普斯指出的,大众繁荣才能带来国家繁荣,人民有活力才能带来经济活力[19]。

(三)实现路径:发展依靠人民

人民是推动发展的根本力量,“发展依靠人民”既呼应了马克思主义唯物史观所阐述的人民是推动历史发展的决定力量,亦明确了发展的动力源泉。第一,发展依靠人民意味着要尊重人民的首创精神,注重从人民的创造性实践中总结新鲜经验,拜人民为师[15]。第二,发展依靠人民需要充分汲取人民的智慧和力量,人民群众扎根社会实践,所掌握的知识和具备的力量是发展的源泉。

进一步地,发展依靠人民的具体路径是“顶层设计一核心手段一路径保障"的系统性开展与落实。一是以创新驱动为特征的顶层设计。面对新时代机遇与挑战,需要加快实施创新驱动发展战略,在以人民为中心的发展思想的本质要义与实现目标的指引下,创新驱动发展的发展观既是突破经济发展单一取向,兼顾社会、伦理价值取向的发展观,亦是全面调动人民积极性、主动性、创造性的发展观。换言之,科技创新要坚持人民至上,创新驱动发展实则是创新驱动以人民为中心的发展。二是以群众路线为代表的核心手段。群众路线讲求党和人民大众之间的可持续互动,以找准人民脉搏并回应人民需求为出发点,才能够充分激发人民的创造主动性,通过充分汲取人民实践智慧、问计于智者、问策于能人,提炼解决方案并用之于民,在实践中检验并凝练出新的发展问题。以此循环,随着不断解决人民需求提升社会福祉的同时,人民亦在实践和创造性思考中不断提升智慧、丰富知识基础、促进人的全面发展。三是以深化改革为抓手的路径保障。高效汇聚群众智慧、有效筛选实践方案、有力落实践行方案是群众路线顺畅运转的关键,必须通过深化改革破除一切阻碍生产力、生产关系发展的体制机制障碍。

(四)价值归属:发展成果由人民共享

人民是发展的主体,是发展的依托,亦应该是发展的最大受益者,只有这样才能够真正体现发展的人民至上。发展成果由人民共享是检验以人民为中心发展成效的标准。“检验我们一切工作的成效,最终都要看人民是否真正得到了实惠,人民生活是否真正得到了改善,人民权益是否真正得到了保障。”[20]发展成果由人民共享亦是以人民为中心的发展思想区别于西方资本主义思想所造成的极度个体主义倾向的关键,是检验现实实践是否遵循以人民为中心的发展思想的试金石。此外,发展成果由人民共享亦隐含了人民作为利益共同体的惠益共享的利益分配准则,从而是人民动力与活力得以真正全面激发的核心机制。正如毛泽东同志所指出的,“马克思列宁主义的基本原则,就是要使群众认识自己的利益,并且团结起来,为自己的利益而奋斗”[21] 。

总而言之,以人民为中心的发展思想的实现目标、实现路径与价值归属统一于其本质要义。人民至上是以人民为中心的发展思想的思想内核,发展为了人民、发展依靠人民和发展成果由人民共享是以人民为中心思想的核心内容。发展成果由人民共享强调人民是发展成果的享有主体、发展成果需要面向人民本质利益与核心需求,是对发展为了人民的细化,亦是发展依靠人民的动力根源;发展为了人民规定了发展的根本目的,亦确立了发展依靠人民、发展成果由人民共享的目标主线。

二、立足以人民为中心的发展思想的创新理论:以人民为中心的创新

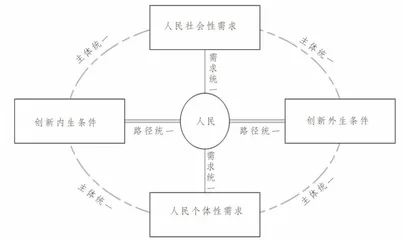

科技创新是人满足需要过程中的实践活动的产物,是推动社会关系发展和变革的物质技术力量,但在资本操纵下成为少数人谋取利益的工具,人与自然成为资本增值运动中被剥削和攫取的对象,从而造成技术异化、劳动异化与自然异化。正如马克思恩格斯所论述的,“我们的一切发明和进步,似乎结果是使物质力量成为有智慧的生命,而人的生命则化为愚钝的物质力量”[22]。以人民为中心的发展思想立足发展的根本价值取向匡正资本主义发展观,建立人民作为社会历史发展价值旨归的以人民为中心的发展观,使科技创新造福人类,回归人的全面发展之本质。以此为遵循,科技创新应确立人民至上的价值取向,基于以人民为中心的发展思想内涵重塑创新范式的创新导向、创新主体和创新路径,以此构建以人民为中心的创新(People-Centered Innovation)理论。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:cqsk20250401.pd原版全文