认罪认罚抗诉:立场偏移、问题厘析与制度因应

作者: 池天成

摘 要:实证表明,认罪认罚抗诉的监督纠错功能正逐渐退化,对抗属性愈发强烈。认罪认罚抗诉的对抗属性主要存在于反制型和争议型两类抗诉中,前者是控方对“失信”被告人施加的程序性制裁,后者源于控审关于从宽程序话语权归属的分歧。认罪认罚抗诉在实践中存在抗诉权力失范、诉讼效率克减、二审裁判失衡等问题。为此,需从诉前、诉中、诉后三个维度维护认罪认罚抗诉程序的运转秩序,实现认罪认罚从宽制度效率价值与二审程序救济价值的平衡。具体而言,应规范抗诉启动程序,推动检察抗诉回归监督本位,避免抗诉权的不当扩张;建立二审分流机制,强化控辩二审协商“合意”,简化二审审理程序;明确二审裁判标准,厘清控审权力边界,实现裁判统一。

关键词:认罪认罚从宽制度;抗诉;控辩审关系;诉讼分流;司法理性

基金项目:国家社会科学基金项目“以审判为中心视角下重构侦诉审关系研究”(17BFX061)。

[中图分类号] D925 [文章编号] 1673-0186(2024)005-0137-016

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2024.005.010

最高人民检察院联合最高人民法院、公安部、国家安全部、司法部印发的《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)中明确指出,检察机关应规范认罪认罚抗诉工作,确保无罪的人不受刑事追究、有罪的人受到公正处罚。认罪认罚抗诉不同于一般抗诉,在程序法视角下,其既是法律监督程序启动的标志,在一定程度上能够纠正法院裁判,维护诉讼正义;同时也是认罪认罚从宽程序向二审的延伸,抗诉不当可能会造成司法资源的损耗、效率价值的消解以及裁判稳定性的丧失。据此,从维护认罪认罚从宽制度的稳定性和正当性,确保二审程序纠错功能实质发挥等立场出发,有必要对抗诉形成原因、问题现状以及完善路径等展开系统研究。为了解实践现状,本文以“把手案例网”为检索工具,从中选取近三年300份认罪认罚抗诉案例样本,一来保证裁判时效性,确保本文研究符合当下实践现状;二来经历长期试点改革的经验积累,近年案件更加能彰显认罪认罚从宽制度在二审中的价值张力。在实证基础上,期望对认罪认罚抗诉相关理论与实务问题抽丝剥茧,展开系统阐析。

一、认罪认罚抗诉的立场偏移:由监督走向对抗

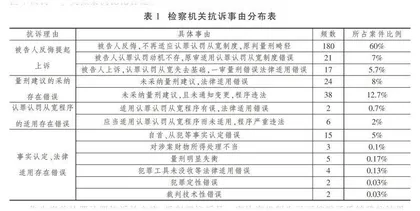

抗诉事由反映检察机关抗诉目的以及对二审裁判结果的预期。表1为认罪认罚案件的抗诉事由,单就数量而言,因“被告人反悔提起上诉”而提起的抗诉数量占绝对多数,而基于“事实认定、法律适用错误”这一传统理由提起抗诉的数量占比最轻。就整体数据反映趋势,认罪认罚抗诉正呈现出监督纠错功能逐步淡化,对抗属性愈发强烈的特点。具体表现在:第一,抗诉对象泛化。普通刑事案件中,检方抗诉对象是事实认定、法律适用、审判程序等存在严重错误的一审判决。而在认罪认罚案件中,抗诉对象则更多指向被告人的上诉行为以及围绕认罪认罚程序适用、量刑建议采纳等法律并未明确的审判行为。第二,抗诉动因梯度化。认罪认罚案件中的抗诉逐渐贴合认罪认罚从宽制度独特的程序和制度设计。从表1可以看出,检察机关因被告人反悔上诉提起的抗诉占绝大多数,达到案件总数的72.7%;因量刑建议以及程序适用问题提起的抗诉数量居于次位,占总数的23.4%;而因第四类理由提起的抗诉占比却不足6%。可见,检察抗诉系以对抗上诉人及一审法院为主,而以纠正错误判决为辅。第三,抗诉策略技术化。统计得出“抗诉具体事由”的频数整体之和大于300,这意味在部分案件中检察机关期望通过同时提起多个抗诉理由来提高二审发改“命中率”。除传统的监督型抗诉外,根据检察机关抗诉理由的分化情况,可将认罪认罚案件中的抗诉归纳为两种核心类型:反制型抗诉和争议型抗诉。前者是指检察机关针对被告人上诉提起的抗诉,本质是检察机关对“失信”被告人的程序性制裁①。后者是指因量刑建议采纳或从宽程序适用等控审权力配置模糊地带存在争议而提起的抗诉。二者的表现形式、生发机理与传统抗诉有所区别,但都表征着检察机关在认罪认罚抗诉案件中对传统法律角色定位的突破,即从监督者转向对抗者。

(一)以抗制辨:反制型抗诉

认罪认罚案件上诉和抗诉在实践中已逐步演变成一场“猫鼠游戏”,表现为被告人的“突袭上诉”和检方的“同步抗诉”。认罪认罚案件中,被告人提起抗诉通常基于“量刑过重”“请求从轻”“请求缓刑”“留所服刑”等非实质性理由,而非新的事实或理由。因受上诉不加刑原则的约束,二审对单方上诉的被告人无法剥夺其从宽利益,只能维持原判或在原判基础上进一步从宽,对此,检察机关早已摸清被告人上诉的心理,通常会以提起抗诉的方式予以“反击”。例如,在某毒品类案件中,上诉人请求二审从轻。抗诉机关认为“吕某上诉,说明其不认罚,不应再适用从宽处罚的规定”②。在某危险驾驶案中,被告人“以原判量刑过重,符合缓刑适用条件”为由提起上诉,检方指出“上诉人在缺少正当理由的情况下提起上诉,违背了具结,属于认罪但不认罚”①。类似案例比比皆是。

作为当前认罪认罚抗诉的主流,反制型抗诉是一审协商机制失灵下控辩矛盾转移的结果。协商机制的运转效果建立在控辩双方诉讼地位的基础上,对此,学术界存在两种观点:一是“协商说”。持该观点的学者认为认罪认罚从宽重点应当是确立具有突破性的控辩协商机制,构建相对平等的控辩协商关系,“从宽”不再仅仅是司法机关给予被追诉人的“施舍”[1]。即“认罪认罚”与“从宽”之间存在某种“对价”,认罪认罚从宽本质上是一项互利行为,控辩双方必须卸下防备,进行实质有效的沟通才能确保制度的稳步推进。二是“施惠说”。该观点认为从宽制度中并不包含协商性司法的要素,辩方意见对于司法决策仅仅具有参考作用,双方无法形成实质上的对等协商关系[2]。

实践中,检察机关在抗诉过程中通常代入“当事人”视角,所提起的反制型抗诉亦是建立在协商说的基本逻辑上。例如,在“杨某生产、销售不符合标准的医用器材案”中,检察机关认为被告人“对具结书反悔,违背了认罪认罚从宽制度立法本意,导致适用认罪认罚从宽制度的基础不存在”②。该案中检方所认定的“认罪认罚从宽制度的基础”乃是双方依托具结书达成的关于对价利益交换的司法合意,被告人的上诉违反了协议内容,检方抗诉则是对被告人违约责任的追究。然而,《中华人民共和国刑事诉讼法》并未为控辩双方创造平等协商、公平合意的土壤。

一方面,协商中的控辩力量不对等。实践中,被追诉人在速裁案件的审前程序当中委托律师的情况较不常见,在此阶段为其提供法律帮助的主要是值班律师,而值班律师并不具有与检察机关进行协商的权利,因此,实际的协商主体多为检察官和被追诉人[3]。多数嫌疑人因欠缺法律知识而不具备与检察机关进行平等对话的能力,因此,立法为保障被追诉人获得公正处理的协商程序最终多流于形式。此外,即便律师参与了协商的过程并就相关问题提出了意见,其意见也只是被检察机关“记录在案”,最终采纳与否仍由检察机关自主决定。另一方面,认罪认罚并未改变讯问模式的单向性。认罪案件中,被追诉人所做的“认罪认罚”多是以讯问的方式获得的。被追诉人在审查起诉阶段依旧扮演的是回答者的角色,并且始终处于被动状态。再者,即便检察机关和被追诉人之间存在交流状态,通常也仅出现在认罪认罚权利告知环节,不会触及案件实体部分。即便是对于作为协商成果的量刑建议,检察机关也仅需“听取辩方意见”,而非必然采纳①。可见,反制型抗诉所依托的理论基础并不十分牢固,检方在抗诉策略的选择上仍需斟酌。

(二)以抗驳审:争议型抗诉

立法关于检法两机关在从宽程序中权力配置不清晰是引发争议型抗诉的根源所在,特别是在量刑建议的精确度和采纳标准方面,检察机关与审判机关之间存在显著的争议焦点。量刑建议制度在实践中经历了长期发展演变,其提出方式从最初的“应当有一个量刑幅度”,逐渐发展为“一般应当是一个量刑幅度,确有必要可以是一个确定的刑期”,再到现在“一般应当提出确定刑量刑建议,例外情形下可以提出幅度刑量刑建议”,现如今,量刑建议精准化已成为检察机关的工作重点[4]。根据现行《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定,在认罪认罚案件中,法院“一般应当”采纳量刑建议。然而,实践中检法对于“一般应当”的理解并不一致,以“范惠小危险驾驶案”为例,本案一审法院未采纳检察机关提出的量刑建议,作出拘一缓三的判决,检察机关不服提起抗诉,认为“一审法院不采纳公诉机关量刑建议径直判决,严重违反诉讼程序”,二审法院认为,刑诉法第二百零一条并未改变刑事诉讼程序中的权力配置,量刑建议本质上仍属于求刑权的范畴②。通过对样本案例的梳理,争议型抗诉的争点主要包括三种:(1)一审无故未采纳量刑建议;(2)一审未通知变更量刑建议或通知程序不当;(3)一审适用认罪认罚程序不当。而这些争点所指向的正是认罪认罚从宽制度的立法模糊地带:

其一,认罪认罚从宽程序启动机制不健全。《指导意见》第四十八条明确了审判程序的回转问题,但其并未充分考虑实践的复杂性。在“王某盗窃案”中,王某在第一次开庭反悔后,审判依法转为普通程序。第二次开庭时,王某表示希望继续认罪认罚,但此时检法对于是否应将程序逆转产生了分歧③。本案涉及审判环节从宽程序该由谁决定启动的问题,这一争议实则是检方量刑建议权与法院刑罚裁量权的相互钳制在诉讼程序上的投射。在审判阶段,从宽程序的启动与否直接关涉案件定性及相关法律的适用问题,因此十分关键,对此,立法有必要完善认罪认罚从宽启动和回转机制,以缓和诉审矛盾。

其二,检法量刑裁量权之争。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及第二百零一条强化了法院对于检方实体层面的配合义务,不少法官认为这一调整实际上与以审判为中心诉讼制度关于加强法院在实体和程序两个层面裁判权的要求相悖。在法院看来,检方提出精准量刑建议,刑事诉讼法又要求其“一般应当”采纳量刑建议,这无疑让其自废武功,放弃量刑主导权[5]。司法实践中,有法官利用法律规定的五种不予采纳的例外情形保留了裁量权,例如,当辩方作无罪或轻罪辩护时,审判人员将此认定是被告对量刑建议有异议,直接作出判决,甚至没有以“量刑明显不当”作为理由[6]。本案检察机关认为法院的这一做法是对立法的漠视,有必要进行纠正。

其三,量刑建议变更程序不完善。为强化诉审在程序上的配合,《指导意见》第四十一条专门完善了“量刑建议调整程序”,但这一规定并未使得诉审双方关于量刑变更的争议就此画上休止符,例如以下问题尚未得到确定:问题一,法院是否承担通知义务。尽管《指导意见》对这一问题已予以明确,但鉴于其效力位阶低于法律,实践中检法意见仍不统一。例如,在“宋某危险驾驶案”中,二审法院认为“法院是否告知检方调整量刑建议,仅是工作层面的要求,并非裁判的法定前置程序”①。在“邢某走私、贩卖、运输、制造毒品案”中,海南省一中院则认为《指导意见》系刑事政策性文件,不宜作为刑事诉讼的程序法规则,一审法院行为并不违法②。问题二,法院通知变更量刑建议的方式。实务中检察机关多以“未收到正式通知”为由提起抗诉,而法院则认为口头通知即算履行了告知义务。例如,在“王某盗窃案”中,二审法院认为,“一审法院已经就本案……量刑等事宜与检察机关进行口头沟通,程序亦无不当”③。再如,“仝某盗窃案”中,二审法院认为,“一审法院虽未以书面形式告知原公诉机关,但案卷材料显示一审法院已告知原量刑建议不当,并不存在违反法定程序的情况”④。问题三,法院未通知变更量刑建议直接判决行为的性质认定。对此,检方多主张该行为属于程序违法,而有些二审法院予以了支持⑤,但多数法院认为该行为仅系程序瑕疵,未达到违法的程度,并不影响案件的公正处理⑥。

二、认罪认罚抗诉的问题厘析

认罪认罚与抗诉本质上是一对价值冲突命题,其中认罪认罚蕴含着协商对话、平判息讼、效率主导的价值理念,而抗诉二字则具有权力主导、裁判变更、效率滞后的意味,对此需运用相关立法技术实现二者的制度价值平衡。当下,由于认罪认罚与二审抗诉的制度协调尚未实现,使得实践中滋生出许多问题,体现为抗诉权运行不当、诉讼效率低下和二审裁判失衡三个方面。

(一)抗诉权力失范问题

抗诉权本质上是法律监督权的外化形式之一,其目的在于确保法律正确实施。在刑事诉讼中,检察机关启动抗诉程序应当以维护相关立法正确实施为根本遵循,着眼于保障《中华人民共和国刑事诉讼法》以及相关司法解释预期目标的实现。这一职能设定向检察机关提出了两方面的要求:一方面,应理性看待监督的功能。检察机关应当客观认识到监督的局限性,避免夸大检察监督的职能边界。这要求检察机关在提起抗诉时应当注重对刑诉多元价值平衡的考量,遵循必要性原则,既要审查合法性,也要进行正当性判断。另一方面,要严格把控抗诉质量,防止因片面追求“业绩”导致抗诉盲目化和功利化,避免减损检察监督的权威性[7]。反观部分认罪认罚抗诉案件,由于检察机关没能精准把握监督尺度,不适应从“追诉者”向“监督者”角色的转变,导致抗诉权的运行缺乏合法性依据,面临失范风险,具体体现在以下方面: