扬雄文艺思想的自觉意识

作者: 张跃月

摘 要:文艺思想之自觉性,关乎审美主体、文学创作、文艺批评三个方面。当三者都趋于成熟,则可以算作拥有了文艺思想的自觉意识。汉代整合先秦诸子的思想,构建出能够代表时代的美学体系,使文艺思想拥有了良好的自觉条件。扬雄“玄—心—文”的文艺回环体系,是汉代文艺自觉迹象的回响,涵盖诸多美学问题。其中,“心声心画”表征审美主体之自觉,“文丽以则”表征文学创作之自觉,“文类模仿”表征文艺批评之自觉。扬雄文艺思想的自觉意识,来源于因革并施的传承性学术建构。这种传承性学术建构,对亟须继承优秀传统文化的当代学界来说,镜鉴意义重大。

关键词:扬雄;玄—心—文;文论自觉;文化传承

[中图分类号] I206 [文章编号] 1673-0186(2023)002-0119-010

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.002.009

中国文学自觉于哪个时代?此论题颇具热度,引出诸多探讨。学界众说纷纭、各有理据,目前可以总结为数种说法:“其一,以鲁迅先生为代表的‘魏晋说’;其二,以刘跃进为代表的‘宋齐说’;其三,以张少康、詹福瑞为代表的‘西汉说’;其四,以刘波、张庆利为代表的《诗经》‘春秋说’。”[1]在时间线上,恰如张少康所言:“从汉代文艺思想和文学理论批评的实际情况来看,无论是文学创作还是文学理论批评,都已经有了自己独立的地位,已经进入了文学的自觉时代……汉代是各个意识形态和文化领域的不同部门开始独立发展,文史哲明确分家的时代,文学作为一个独立的部门,已经有了专门的作家队伍,有了丰富的创作实绩和自觉的理论批评。”[2]先秦时期,文学创作与学术研究朦胧一谈,尚未独立;两汉时期,文学家、思想家辈出,诸如辞赋、散文、诗歌等文体样式都取得了丰硕成果,文学创作与文艺理论的观念皆有进步,自觉性逐渐显露。

中国文艺思想之自觉,随中国文学创作之自觉时点而来。中国传统美学的思维与西方不同,其分门别类,并非注重隔断孤离,而是注重融合统一。中国式文艺思想的自觉性,不是将文学与文化分开,因为中华文化中的美,自身是统合为一的。人进行审美体验,特别是在审美高峰体验时,其心绪与思维不是分裂而是统一的,他会联想到自然、道德、文化等诸多曾对他产生过深层影响的元素,将这些元素形象化,从而构成多姿多彩的美的内涵。因此讨论文艺美学时,并非言及别的元素就说明没有自觉意识。中国式文艺思想的自觉性,需综合考量审美主体、文学创作、文艺批评三个方面。当三者都趋于成熟,则可以算作拥有了文艺思想的自觉意识。

一、扬雄“玄—心—文”的文艺回环体系

刘成纪评估汉代的美学贡献,具体分析了汉代美学在中国美学史上的开创性意义:“比较言之,先秦诸子思想对中国美学有重要意义,但他们的存在是‘散兵游勇’式的,汉代则以制度形式为中国美学确立了一个稳固的框架——即以经学美学为主体,以文学美学和艺术美学为两翼的‘三位一体’框架。这一范式有效保证了后世中国美学成建制地发展,它的集成效应要远远大于单一思想者和单一艺术品类对美学史的塑造。”[3]作为大一统王朝,汉代将先秦诸子“散兵游勇”式的思想整合到了一起,并构建出研究框架和范式。能够代表时代的美学体系,使作家群体之产生、诗文辞赋之创作、文艺作品之赏评都有了存在基础,为文艺思想自觉意识的生成提供了良好条件。

整合思维,既是汉代文艺自觉的表现,亦是汉代文艺自觉的原因。汉代文艺思想的自觉迹象体现在扬雄个人身上,可总结为两点:一是他在辞赋文章领域所做出的巨大贡献,二是他构建了“玄—心—文”的文艺回环体系。作为作家与学者的扬雄,对“美”分外重视,探讨过诸多美学问题。将这些美学相关论述归纳集合,则可塑形为“玄—心—文”体系。此体系与汉代的文化大环境相统一,亦由整合先秦思想与时代文化而生。其成熟度之高,即使置于当代来看,亦具备有效的阐释性。

“玄”,在扬雄哲学中地位极高,“大则包宇宙,小则入毛发”[4]1,可以说是无处不在、统摄一切。涵盖天、地、人的“玄”,将“易”的阴阳二分法变为三分,“其实质是阴阳二要素加上作为批评主体的人”[5]。《太玄》从天、地、人三个方面出发去解释世界,而天、地、人皆受阴、阳二理所管辖,阴、阳又统一在玄之下,可总称为“阴阳为玄”:“阳知阳而不知阴,阴知阴而不知阳,知阴知阳、知止知行、知晦知明者,其唯玄乎!”[4]216 玄包含着阴阳、止行、晦明,容纳万物,是扬雄哲学的根本概念,而扬雄美学的根本概念是“心”。心是玄刻在人身上的印记:“玄者,神之魁也。天以不见为玄,地以不形为玄,人以心腹为玄。”[4]250 心是人的精髓,是人的“神”,与天之不见、地之不形并列,可以使人达到最高境界——“与天地参”[6]。欲得神道,则需潜心。效天法地,心便能测知天、地、人之事,触及玄之奥妙。心表露于外,即为“文”。“文”在扬雄的理念里有三种形态:第一种是内心外化而成的形象,比如人的形貌、饰物等;第二种泛指艺术种类,比如音乐、美术等;第三种则是指文章、文学,此时的“文”不仅以“文”之一字来表达,还有言、说、辞、辩等,皆可用于表示此意。

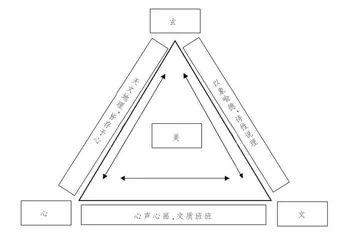

扬雄文艺思想总合在“玄—心—文”三角关系中,这三角两两互有联系,构成一个回环,缺一不可:天命不可违,代表万事万物的玄作用于主体之心,心也忠实反映出玄的规律,使美附着在真理之上,此为“玄—心”关系;文能够替心发声,使美与善形成统一,达成主体之间的共识,此为“心—文”关系;文的产生来源于玄和心的共同作用,它既能替心发声,也能反映出玄的真理,遂具备说理、喻德的功用,此为“玄—文”关系。“玄—心—文”之回环,是扬雄文艺思想的最根本体系。清晰明朗地表示出来,如下图所示:

从小处入手来探讨扬雄的美学思想,可以看到“天人合一”“心腹为玄”“心声心画”“文质班班”“丽则丽淫”等问题。若以宏大视角观览扬雄著作,会发现他的论述是统一的,能够相互为证,呈我中有你、你中有我的关系,即是成系统的,以上美学问题则包含于“玄—心—文”体系之中。扬雄赋予“美”的定义不是固化不变的,而是具有流动性的。美并非单指对某事某物的感性印象,亦非单指激情澎湃的自我表达,它在玄、心、文三角之中游移,从三角回环系统中吸收养分。它必须具有玄、心、文三个大范围中的某些要素——不一定是全部要素,但三者必须要派出可以代表自身的要素,来与另外两个角共同构建出美。

在回环体系中,美具有游移性,不会停留在某个角落与玄、心、文之顶点重合。它可能会迫近顶点,但不会重合。譬如,《周易》的美就与玄这个点比较接近,但它也并非不包括心和文的元素:谈天说地的同时也落脚到了人文情态,因此包含着心的元素;言简意赅却并非无言白纸,因此包含着文的元素。以同样道理回顾西汉时期,与心更为接近的美是儒家美学,与文更为接近的美是诗文辞赋,此二者亦处于“玄—心—文”系统中,并未跳脱出这个三角框架。扬雄思维缜密,因此他的观点——哲学观、社会观、美学观、文学观,都可以互相印证、互相生成,使得此体系不拘泥于一端,而能够千变万化,充分解释众多美学问题。

扬雄理想中的“美”,是在“玄—心—文”三角回环系统中,寻找靠近中心的点,这个点包含着玄、心、文的精华元素,可以最大程度上避免偏颇于三者的缺陷。折中的选择倾向,是由扬雄传承性学者的身份决定的。精深渊博的他,倾心于不偏不倚的美,因为这种美可以映照出他对世界的探求与思索。“玄—心—文”三角回环体系所涉范围广阔,囊括扬雄全部的美学范畴,其实质为一个学者型文人的完整世界。扬雄的人生正如王岳川所言:“学术人生由无数个短暂构成,珍惜每个稍纵即逝的短暂,积淀每个美好短暂的经验,会形成学术智慧。”[7]作为学者型文人,扬雄持续思考着该以怎样的方式存活于天地之间,不断地观照、不断地修身、不断地写作,他最终成就了文艺与人生之大美。

二、扬雄文艺思想的自觉特征:美心、丽文、仿经

如前文所言,中国式文艺思想的自觉性关乎审美主体、文学创作、文艺批评三个方面。以“玄—心—文”回环体系为核心的文艺思想,是典型的、具有时代特点的中国式文艺理论,在这三个方面都流露出鲜明的自觉特征。中国式的文艺自觉,不是单指“文”一角的自觉,而是在明白文与其他两者之区别的前提下,与二者和谐共处,融合成学科系统。扬雄作为文人写文作赋,作为学者仿经著书,在各个文艺维度都拼尽全力去改革,有意识地贯彻了理想。扬雄流传至今的著作谈不上数量繁多,但它们所构建出的文论框架,完全支撑得起诸多美学问题的相关研讨。言为心声,子云得以在具备充足思想厚度的框架内表现着自我。

(一)美心:心声心画与审美主体的自觉

由“心—文”关系衍生而成的“心声心画论”,将人品与艺术关联起来,把审美主体抬到极高位置:“面相之,辞相适,捈中心之所欲,通诸人之嚍嚍者,莫如言。弥纶天下之事,记久明远,著古昔之■,传千里之忞忞者,莫如书。故言,心声也;书,心画也。声画形,君子小人见矣。声画者,君子小人之所以动情乎?”[8]160 言,即语言,指说话发声,扩大到更广阔的领域则指讲演或论辩;书,即书写,既指书写的内容(即文辞),后世也引指为书写的形式(即书法)。言是为心发声的,心的诉求决定了言的内容;书是为心描形的,心的善恶决定了书的品格。从声、画、形的形式上,就能见出君子和小人。

语言和文字从属于心,是心发言的工具,其功能为解释心。文传达心,心坏了文自然也不会好,因此扬雄尤其注重人品,自觉地塑造审美主体:“或问:‘何如斯谓之人?’曰:‘取四重,去四轻,则可谓之人。’曰:‘何谓四重?’曰:‘重言,重行,重貌,重好。言重则有法,行重则有德,貌重则有威,好重则有观。’‘敢问四轻。’曰:‘言轻则招忧,行轻则招辜,貌轻则招辱,好轻则招淫。’”[8]96审美主体需要做到四重。言重、行重是对品德人心的规定,是从心出发的原则。强调形貌肃雅的貌重,则进入文的领域了,而好重(即偏好庄重)则是对审美批评的要求。另有:“可听者,圣人之极也。可观者,圣人之德也。可久者,天地之道也。是以昔者群圣人之作事也,上拟诸天,下拟诸地,中拟诸人。”[4]243拟天、拟地、拟圣人,为的是提升审美主体的品行,提升心的修养。可听、可观皆为文,而文所表现的最直观之物便是品德,因此法先王、习圣人对于审美主体的修炼来说必不可少。

心为审美主体的中枢,时而受到玄的一部分——社会关系之影响:“因为‘玄’内在于人心,所以此心就不仅是生理之心,更是本体之心。”[9]社会关系有时决定着审美主体个性与人品的塑造,因此分外重要。审美主体的个人语境有时依赖于社会语境,一些矛盾会冲击心的稳定性。自我符号结构面对损害因素时,会产生稳固自身的需求,这时心将被重塑,它必须处理、消化社会关系所给予的新信息,去接受、反抗或逃避。所以,心的塑造不是固定单一的某种结果,而是在时间变化中逐渐完善的动态过程。心若变动,依赖于心的文,将会随心更新自我形态,与心达成新一轮的统合,于是原有的“美”在“玄—心—文”结构中也会产生位移。“心声心画论”仿佛是台扫描仪,可以将审美主体的心之变化描绘出来,文之所述即为心之所至,那么审美主体想要达到美的更高标准,就需要自觉塑造更为高尚的人格。扬雄将心纳入审美主体,自觉培养修心向善的审美意识,启迪了后世。走上审美观照之路,去面对浩瀚无垠的宇宙,以此实现主体的自觉性,这是具有进步意义的。

扬雄对于审美的重视,由学者型文人的身份所决定。正因为这样的身份存在,他才会对审美产生自觉意识——不是单纯的政治家,心思不只在治世之道上;不是单纯的文学家,求索的不仅是文辞技巧。他是二者的结合,不偏颇于任何一端,而美能够中和他的理想,使学者型文人的身份最大限度地呈现。在徐复观看来,扬雄“好奇、好胜、好深、好博”[10],心存学者傲气。正因拥有学者型人格,扬雄才宗经崇圣、渴求知识,并且有强烈的探索愿望,希望证明自己的能力。扬雄自觉地认识到主体身份,选择将生命投入学术里,不允许一知半解,追求止于至善的境界,以至于他的文艺思想相关记述颇为丰厚,且能够归结为整体系统。这是扬雄在文艺美学史上的最大贡献。淡泊的他也许未曾察觉自己的历史成就,但对自己的学术观点显然有着自觉意识。

(二)丽文:文丽以则与文学创作的自觉

在文学创作方面,扬雄的自觉意识表现为对文之“丽”的追求。“诗人之赋丽以则,辞人之赋丽以淫”[8]49,这是他文艺思想的审美原则。文辞之丽有着统一性,不仅涉及心,还涉及玄。对人类来说心腹为玄,心与玄本身就是统一的,因此文、心、玄三者也就统合为一,形成美。那么,“玄—心—文”美学体系之中,对文的雕琢也就必不可少。《法言·寡见》有:“或曰:‘良玉不雕,美言不文,何谓也?’曰:‘玉不雕,玙璠不作器;言不文,典谟不作经。’”[8]221《文心雕龙·宗经》评说此句曰:“扬子比雕玉以作器,谓五经之含文也。”[11]美玉要雕琢才可成器,美言要文饰才可述道,二者相与为喻。无论是象天地还是制人纪,文辞之丽是不能少的。当然,怎样的文辞才称得上丽,仍是要涉及玄与心的。