共同富裕目标下西南民族山区农业现代化:理论、政策与实践

作者: 黄厅厅 黄庆华 徐代刚

摘 要:西南民族山区农业现代化的实现程度极大影响着国家现代化的整体性、全面性与协调性,尤其是西南民族山区评价体系构建与指标选取,需因时而新、因地而异、因需而进。立足问题与需求导向,诠析共同富裕目标下农业现代化的理论拟合与价值意涵,阐释改革开放以来党对农业现代化的顶层谋划与创新发展,为西南民族山区的铜仁市建构包含3大目标层、10类要素层、30项指标层的农业现代化综合评价体系,夯实理论逻辑与政策逻辑,进而重塑西南民族山区农业现代化的体系建构与实践依据。研究结果为铜仁市推动农业现代化工作提供监测工具与决策依据,为西南民族山区推动农业现代化进程提供逻辑基础与智慧支撑。

关键词:农业现代化;共同富裕;逻辑机理;评价体系;西南民族山区

基金项目:贵州省教育厅人文社会科学研究项目“山地新型农业经营主体高质量发展研究”(2022ZX010);重庆市社会科学规划追加重大项目“‘懂农业、爱农村、爱农民’新型人才培养模式研究”(2021ZDZJ24)。

[中图分类号] F320;F323 [文章编号] 1673-0186(2023)005-0030-017

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.005.003

习近平总书记强调,没有农业现代化,国家现代化是不完整、不全面、不牢固的。党的二十大报告将“基本实现农业现代化”纳入我国二〇三五年的发展总体目标[1]。农业现代化作为全面建设社会主义现代化国家的重中之重,不仅奠定了国家现代化建设进程的基础与支撑,更体现了国家现代化建设水平的质量。西南民族山区作为国家整体现代化的重要版图,没有西南民族山区的农业现代化,国家整体现代化是不协调的,然而其地缘结构、资源禀赋和民族特色等多重叠加属性为推动农业现代化的发展带来了诸多挑战。鉴于此,本文立足问题与需求导向,诠析共同富裕目标下农业现代化的理论拟合与价值意涵,阐释改革开放以来党对农业现代化的顶层谋划与创新发展,重塑西南民族山区农业现代化的体系建构与实践依据,为共同富裕目标下西南民族山区推进农业现代化夯实理论逻辑、政策逻辑与实践逻辑,为西南民族山区完善农业现代化指导体系提供学理支撑与决策参考。

一、文献回顾与问题提出

农业现代化是全面建设社会主义现代化的必由之路,是促进农业高质高效发展的本质要求,是促进乡村宜居宜业的重要目标,是促进农民富裕富足的中心任务,事关战略全局、事关长远发展、事关农民福祉[2]。迈向新时代新征程,面对区域间农业现代化不平衡不协调发展的现实挑战,加快西南民族山区农业现代化已成为当务之急。改革开放以来,农业现代化问题被提上党和国家重要议事日程,成为理论界、政策界与实践界广泛关注及深入研讨的重点难点。我国农业现代化在改革实践中已取得了显著的历史成果,但也要客观看到,加快农业现代化进程面临着诸多不平衡不充分的发展问题,乡村基本公共服务和社会事业发展不平衡不充分[3],人力资本水平存有较大差距[4],山区农业机械化水平严重滞后[5]。归根结底,要解决的是如何推动传统农业向现代农业转变[6]?要回答的是什么样的水平才是农业现代化?这两个问题决定了农业现代化理论遵循、政策设计及实践体系建构的必然性与必要性。

农业现代化实现水平测度等领域的研究,关系到农业现代化进程已推进到何种程度、如何评价实现程度等实践问题。在农业现代化水平测度方面,学者们比较一致地提出农业现代化要综合体现农业产业、农业生产、农业经营、农业生态、农业规模、农业机械、农民知识、农村水利等现代化水平[7-8]。在农业现代化指标选取方面,粮食综合生产、高标准农田、农业生产成本、农业生产收益、农产品加工值、畜牧业产值、农业增加值、农业科技进步、农作物耕种收综合机械化率、农田灌溉用水有效利用、畜禽粪污综合利用率、农作物化肥利用率、农药利用率、农业经营主体、农民人均纯收入、人均财政支农支出、耕地保护等评价指标[7-10]是学者们讨论的重点。不可否认,评价指标体系的构建是衡量农业现代化实现程度与推进水平的关键,但我国不同区域的农业资源禀赋、农业产业结构、农业产业韧性、农业发展后劲等方面在“时间”与“空间”上存在着较大的差异,若采用同一套评价体系纵向同步衡量国家、省域乃至市级层面的农业现代化进程是不科学的。西南民族山区处于我国农业现代化整体版图的重要方阵,铜仁市是西南民族山区推进农业现代化的典型代表。铜仁市的地缘性、独特性、多元性,需要立足国情、区情、市情、农情,选择分阶段、分区域、分产业、分主体的分类式战略路径,加快推进山区农地宜机化改造,走中国特色社会主义农业现代化道路[5,11-13],因地制宜创新完善“农业产业化龙头企业带动+农民专业合作社联动+家庭农场推动+专业大户主动”的新型农业经营组织“联合体”[14-15],并加大农村财政金融的倾斜支持[16],不断提升农业劳动生产率、土地产出率和资源利用率[6,12],提升乡村公共服务水平[17],因地制宜、循序渐进走好山地特色农业现代化道路。本文基于农业现代化理论理路与政策话语的逻辑指引,围绕农业产业体系现代化、农业生产体系现代化、农业经营体系现代化等多元维度,创新建构铜仁市农业现代化综合评价体系,铺垫西南民族山区农业现代化的实践逻辑,旨在为铜仁市推动农业现代化工作提供监测工具与决策依据,为西南民族山区推动农业现代化进程提供逻辑基础与智慧支撑。

二、理论逻辑:共同富裕目标下农业现代化的理论拟合与价值意涵

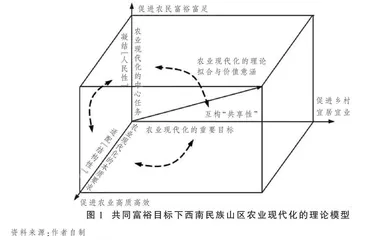

理论逻辑是共同富裕目标下西南民族山区推进农业现代化的“出场依据”。农业现代化促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的理论拟合,为共同富裕目标下农业现代化的推进厚植“结构性”“共享性”“人民性”的价值意涵,为西南民族山区推进农业现代化提供理论指导并铺垫逻辑基础。共同富裕目标下西南民族山区农业现代化的理论模型如图1所示。

(一)适配“结构性”:农业现代化的本质要求是促进农业高质高效

农业作为整个社会的重要组成部分,不仅为农业现代化提供了发展条件,其本身也为农业现代化创造了发展动力[6],其粮食、原料、市场、要素和外汇等贡献[11-12]在国家整体现代化进程中扮演了不可或缺的重要角色。农业现代化的价值本质是推动农业走向高质量发展,必然要求提升农业绿色全要素生产率、农业劳动生产率、土地产出率和资源利用率,农业高质高效的“结构性”适配成为农业现代化的本质要求与应然特征。西南民族山区推进农业现代化需要立足区域特点、民族特色、农业特性等资源基础优势,从供给和需求两方面为农业注入现代化生产要素,促进农业生产方式转变,推动农业发展模式创新,加快农业发展进程提速,推动山地农业全面升级。着眼于西南民族山区县域农业产业发展需求,培育县域现代山地特色高效富民产业,在农业品牌、产业特色、产业链条上深入推进一二三产业融合,发挥一产融进二三产、二三产拉动一产的融合创新发展乘数效应。推动农业生产力与生产关系的相生相长,加快健全西南民族山区农业现代化的产业体系、生产体系、经营体系,培育打造具有更强韧性、更强创新性、更强附加值、更强竞争力的产业链供应链,推动农业“量的突破”与“质的跃升”,“短期目标”与“远景目标”、“经济效益”与“社会效益”“生态效益”相协调。

(二)互构“共享性”:农业现代化的重要目标是促进乡村宜居宜业

农业现代化与农村现代化在一体设计、一并推进的进程中互构乡村振兴的内在逻辑,深刻描绘了国家整体现代化的里层底色,立体体现了农业发展、农民福祉、农村稳定的“共享性”。农业现代化的综合效益体现为农业经济效益、社会效益、生态效益的循环互动,乡村宜居宜业则是农业现代化综合效益的“共享”价值体现。西南民族山区推进农业现代化需要立足独特性、多元性、动态性、发展性、区域性,将农业现代化与区域内城乡规划相统筹、相协调、相衔接,与涉农专项规划综合考虑、一体布局、协同推进,同区域山地特色、自然资源、产业基础、乡村建设、公共服务、生态环境相结合[18],促进行动计划与评价体系、顶层设计与基层实践可持续发展。把提升农民的生活质量作为第一要务,把改善乡村现代生产生活条件作为重要目标,将农业综合效益和核心竞争力的提高转化为乡村发展的新动能,加大“城市支持农村、工业反哺农业、东部帮扶西部”的耦合效应,基于农民意愿、农业增长、农村发展实际,平衡乡村公共服务的“需求端”与“供给侧”,全面加强农业基础建设,健全完善乡村公共服务,带动山区农村全面发展。将“创新+协调+绿色+开放+共享”的新发展理念融入农业现代化发展实践中,不仅要让广大脱贫群众真正分享到脱贫与巩固拓展脱贫攻坚成果的“政策红利”,也要让广大农民群众切实分享到新时代新征程农业现代化改革成果的“时代红利”,持续提升农民群众的存在感、获得感、满足感、幸福感、安全感。

(三)凝结“人民性”:农业现代化的中心任务是促进农民富裕富足

加快推进农业现代化的“中心任务”与“价值导向”是促进农民的富裕富足,不断满足农民日益增长的美好生活需要,努力使农民成为受尊崇、有体面、能吸引、创财富的职业,集中凸显了“中国要富,农民这个群体必须要富”[18]的价值归依。西南民族山区推进农业现代化应以保障和改善农民生计为优先方向,充分尊重农民意愿,竭力帮助农民获得机会公平、过程公平、结果公平的生存生产生活机会,保护、调动、激发广大农民群众推进农业现代化的积极性、主动性、创造性[18]。我国“人多地少”“大国小农”的国情农情决定了中国特色社会主义农业现代化道路需要从“小农的现代化”向“农民的现代化”转变推进,进而实现植根农民、立基农民、造福农民。要为小农户与现代化的有机衔接探寻山地农业适度规模经营路径,重点培育家庭农场[15]等新型农业经营主体,探索“农业+加工”“农业+文创”“农业+旅游”“农业+流通”“农业+体验”“农业+研学”等现代山地特色高效立体的多业态模式,促进农民增产、增收、增值、增效,拉动山区农民全面进步,凝结农业现代化的“人民性”。

三、政策逻辑:改革开放以来党对农业现代化的顶层谋划与创新发展

政策逻辑是共同富裕目标下西南民族山区推进农业现代化的“登场根据”。改革开放以来,“三农”问题一直是全党工作的重中之重,而推进农业现代化是其根本命题。农业现代化作为我们党高度重视的目标任务,其顶层谋划不断见诸中国共产党历次全国代表大会报告[1,19-26]、历年中央一号文件[27-36](表1、表2),其顶层设计为加快推动农业现代化迈出新步伐作出了前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局,并通过战略部署与话语切换推动农业现代化的创新发展。通过梳理与归纳可见,改革开放以来,“农业现代化”的有关论述在党的9次全国代表大会报告中被强调了20次,在25份中央一号文件中被提及85次。党的历次全国代表大会报告和中央一号文件的指导意见擘画了农业现代化内容建构的时代蓝图,为西南民族山区构建农业现代化综合评价体系提供了根本遵循、作出了参照依据、明确了研究方向。总体看来,改革开放以来党对农业现代化的顶层谋划与创新发展的三个阶段特征可概括为:农业现代化迈出“在地模式”步伐、开拓“乡城融合模式”路向、聚合“中国特色式”内涵。

(一)农业现代化迈出“在地摸索式”步伐(1978—2002年)

从改革开放之初到党的十五大期间,我们党对什么样的农业现代化道路适合中国、中国该如何探寻适合自己的农业现代化道路进行了积极有益的探索,作出“农民富裕不起来,国家富强不起来,四个现代化也就无从实现”[27]等重要科学论断[27],并明确提出“逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化”[27]。我们党高瞻远瞩地提出要把推动我国农业现代化与适应社会主义初级阶段的特征紧密结合起来,要适应农业现代化进程中生产力与生产关系发展,建设与农业现代化发展相适应的干部队伍,推动农业农村经济的调整和改革,促进自给半自给的农业经济向较大规模的农业商品生产转化,提高农业经济联合的韧性,提升土地利用率和劳动生产率,推动传统农业向现代农业转变,加速推动实现我国社会主义农业现代化。一方面,要总结肯定我国传统农业的特色与优势,继续发扬精耕细作、节能低耗、维护生态等传统农业技术改造的优点;另一方面,可以吸收与借鉴现代农业科学技术和先进管理办法的理念与精髓,探索投资省、耗能低、效益高且有利于保护生态环境的现代农业转变之路。这一时期,“四个现代化”取得了阶段性进展,农业在国民经济中的基础地位不断巩固,水利基础设施建设、现代农业技术改造、主要农产品有效供给、农业综合生产能力、乡镇企业实力不断得以加强。但与此同时,我国实施的“工业偏向、城市偏向”发展战略,呈现出“农业养育工业、农村支持城市”的发展格局[12],导致农业现代化发展进程大大滞后,加之我国不同区域发展的差异性,不同地区开始探索实施差异化的农业机械化、水利灌溉等领域改造方案,农业现代化迈出“在地摸索式”步伐。