有限自主与理性扩张:一种农地集中规模经营“推进难”的解释框架

作者: 汤玉权 姜修海 黄六招

摘 要:现阶段的农村土地集中规模化经营为何会推进艰难?已有研究对此进行了多角度论述,但缺乏从政府与农民间双向互动层面进行思考。依据“场域叠加”理论构建出“有限自主与理性扩张”的分析框架,通过对S省A村农地集中规模经营推进的全过程分析发现:首先,基层政府在行政、社会和市场多重场域叠加约束下,服从“有限自主”的行为逻辑,在推进农地集中规模经营时“用错用偏力”;其次,农民在社会、行政和市场多重场域叠加影响下,遵从“理性扩张”的行为逻辑,对农地集中规模经营表现出不定向阻力。在农村复合场域中,基层政府的“用错用偏力”与农民的不定向阻力共同影响了农地集中规模经营。未来,需从多重场域叠加下的基层政府与农民双向互动行为关系入手,才能有效缓解农地集中规模经营推进艰难的窘境。

关键词:农地集中规模经营;有限自主;理性扩张;场域叠加

基金项目:国家社会科学基金项目“农村环境治理中政府与公众互嵌式参与机制研究”(17BZZ066);广西哲学社会科学规划研究课题“广西易地搬迁安置社区治理能力提升路径研究”(21CSH005)。

[中图分类号] F320.1 [文章编号] 1673-0186(2022)002-0006-017

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2022.002.001

2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》正式颁布,其就深化农业农村改革提出“发展多种形式适度规模经营,加快培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体,健全农业专业化社会化服务体系,实现小农户和现代农业有机衔接”[1],这意味着农村土地规模化经营将成为未来我国农业的主要发展方式。事实上,如果仅从数量上看,自2012年以来,在中央先后出台一系列农村土地规模经营政策的背景下,农村土地规模化经营发展已较为迅速,据农业农村部统计数据,截至2018年底,全国各类新型农业经营主体和服务主体总量已超过300万家。但是,数量的增长并没有带来质量的同步提高,土地集中规模经营仍然面临诸多短板和制约[2],如2020年农业农村部在《新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划(2020—2022年)》中指出“从外部环境看,各类新型农业经营主体和服务主体融资难、融资贵、风险高等问题仍然突出,财税、金融用地等扶持政策不够具体,倾斜力度不够,各地农业农村部门指导服务能力亟待提升”[2],而从地方层面尤其是直接面对民众的基层政府的实践运作层面来看,在将农地规模经营的任务指标层层下包给基层政府的实践过程中带来了一系列意外性后果,如“土地被迫流转”“土地租金异常上涨”“交易成本居高不下”“农民生存保障缺失”等[3-4]。总体而言,基层政府推进规模经营依旧十分艰难,各地农村土地规模经营逐渐显露出“根基不稳”“难以为继”的非预期后果,使得农地规模经营无法实现真正意义上的生产效率性和经济增长性目标,较为明显地陷入了进退两难的困境,如基层政府在压力考核下忽视当地实际、漠视群众诉求和轻视市场行情而盲目推动土地规模经营,致使规模经营主体过度依赖政府补贴、私自改变土地用途,更不乏背负巨债“跑路者”,导致土地规模经营被迫夭折,无法实现土地规模经营的长效发展。就此而言,从学理上探讨上述土地规模经营推进艰难现象,破解土地规模经营停滞不前的症结,对继续深入开展土地集中规模经营、推进农地经营问题相关研究均具有重要意义。

一、文献回顾与问题提出

就土地规模经营本身而言,其实现方式大体可分为土地集中型、服务统一型、农户合作型三类[5]。与后两者有明显不同,土地集中型规模经营是指以出租、转让等方式把土地使用权向某一农业经营主体集中,扩大其连片经营的土地面积、实现农业经营规模化的一种模式[4]。出于研究问题的聚焦性考虑,本文更为关注土地集中型规模经营。由于集中型规模经营在上述三类经营中规模最为庞大,主要包含土地流转和土地经营两个环节,不可避免地牵涉到基层政府、农民和市场等外部主体[3],加之基层政府和农民各自利益考量以及市场逻辑的约束,导致集中型农地规模经营在推进艰难程度上尤为突出。

以往研究主要以“从外向内看”的角度对这一问题进行探讨[6],具体可分为以下四个视角:一是从综合性的视角探讨外界因素对土地规模经营的影响,多数研究认为当前土地规模经营受到多种因素的干扰和影响,存在着流转费用高、经营收益低、承包权转让难等多样化的问题[7],应分别从政府、农民与市场三个维度采取针对性措施才能有效缓解外界带来的干扰[8]。二是从制度性的视角探讨政府对土地规模经营的影响,相关研究认为政府是土地规模经营的主导者和推动者,政府需通过制度规定和行政干预,主动引导土地经营权有序流转,通过优化农村信贷供给政策、大力发展农业保险、着力发展农业生产性服务业等举措,以解决当前规模经营存在的规模偏小、劳动生产率低、土地“被流转”、土地租金上涨问题[9-10];三是从社会性的视角探讨农民对土地规模经营的影响,农民作为社会生活中的个体,对规模经营路径选择的顾虑主要包括恋地情结及对农地流转的认知程度、收益的心理预期、风险的偏好程度[4]、家庭生命周期和生计策略选择[10]等因素,国家和地方需站在农户的角度提出并调整农业政策和立场,为农户家庭提供稳健的土地流转政策、积极的土地细碎化治理、健全的社会化服务体系等条件[12],方能有效推动土地规模化经营;四是从效率性的视角探讨市场对土地规模经营的影响,土地规模经营本质上作为一种市场性行为,必然要面临流转市场和产品市场风险的考验[5],譬如农产品价格下滑、土地租金显著上涨[5]、农产品国际竞争力降低、农业劳动生产率低[3]等风险,必须要适应市场经济规律并不断调整生产预期,才能在市场风险中稳定存活下来。

从上述研究成果可以看出,已有研究局限于对土地规模经营影响因素的概括性描述,呈现出政府、农民等主体之间机械僵硬而非有机能动的作用图景,忽视了农地集中规模经营实际上处在市场背景下的基层政府和农民行为之间巨大张力的根本性问题,且缺乏具体的实际考察与证实,没有从较为微观的角度揭示农地集中规模经营是如何艰难推进的,很难深入细致地理解和研判土地集中规模经营无法摆脱艰难处境的根本原因。由此,为了回应上述研究需要和治理命题,本文着眼于土地集中规模经营推进艰难问题和学界现有研究的不足,提出以下研究问题:第一,当前农地集中规模经营到底面临着怎样的推进艰难困境?第二,基层政府和农民行为为何以及如何使农地集中规模经营“推进难”?第三,该如何缓解农地集中规模经营“推进难”处境?换言之,本文想要探讨的核心问题是农村土地集中型规模经营会受到基层政府和农民等主体的何种影响,为什么会受到这种影响,这种影响又是如何发挥作用以及如何减轻这些问题的影响。通过厘清这些问题,以更好地认识当前农地集中规模经营艰难推进的深层原因,并促进农地集中规模经营高质量发展。

为此,本文从“场域叠加”理论基础出发,通过构建并应用“有限自主和理性扩张”的分析框架,尝试揭示基层政府和农民行为对土地集中型规模经营推进的根源性影响。本文以A村作为案例研究对象,通过对该村土地集中规模经营全过程的调查和分析,系统、全面还原基层政府和农民何以遵从“有限自主和理性扩张”的考量而导致土地集中规模经营推进艰难,并在此基础上进一步提出其背后的内在行为逻辑和化解路径。

二、理论基础与分析框架

基于场域及场域叠加理论,在综合已有研究的基础上,构建了农村复合场域中“政府有限自主与农民理性扩张”的分析框架,以作为分析农村土地集中规模经营推进艰难现象的理论工具。

(一)理论基础:复杂情境下场域叠加的分析逻辑

布迪厄认为,场域内部具有关系性、规则性、争斗性和界限模糊性,不同场域有不同的特征,场域的共同规律贯穿于场域运作过程的各个阶段和各个瞬间,支配着场域内共时存在的各种要素或各个行动者的社会位置等共同形成的社会关系[13]。由此观察复杂情境发现,现代化使得单一场域很难完全覆盖某一情境,多个场域普遍共同存在于一个情境,意味着多个不同类型的场域在某一情境中共现和共存,叠加后的场域不仅兼具原来各个场域的特征,还会因为层层叠加产生复合效应。具体而言,场域叠加主要存在以下三种作用机制:

一是环境复合机制。场域首先表现为环境对行动主体的引导或制约,在单一场域内,场域环境服从场域自身性质而存在,如政治场域中充满政治环境[14]、行政场域中充满制度环境、经济场域中充满市场环境,但不同场域并非孤立存在,往往在某一复杂情境中同时存在多个场域及多种环境,这使环境复合成为可能,处在复合环境中行动者的行为也要随着环境的改变而改变,呈现出一系列新的行为面向。当前农村由于政治、经济和社会等场域的叠加而成为复合性农村,深刻塑造了农村的内部结构化过程,对于农村行动者而言,就必须适应和遵从这个复合性农村环境。

二是关系复合机制。一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络或一个构型[13]。场域本身是一些关系束,由行动者之间的客观关系如支配关系、屈从关系和结构上的对应关系所构成[15],这意味着不同的场域具有不同的内部客观关系[16]。在多种场域叠加中,原本所属不同场域的客观关系在场域叠加后可能纠缠在一起,形成更为复杂的复合型关系。在复合关系的作用下,不同场域中的行动者受到不同层次、不同程度关系的支配,表现出不同寻常的行为取向。在当前农村,政党下乡、市场下乡以及熟人资本的改变,使得不同客观关系在农村集聚成复杂的关系网络,对于行动者而言,如何协调处理形态各异的关系,是其面临的重要问题。

三是规则复合机制。场域是社会行动者按照行动规则共同建立的社会活动的场所,行动者按照规则建立场域而且又在场域中展开自己的活动[13]。在多种场域叠加的复杂情境中,不同场域规则的操作逻辑要同时存在于这一复杂情境下,这些规则之间既有可能彼此兼容共生,也有可能发生冲突,在不断的碰撞中形成复合型规则。在规则复合的约束下,叠加场域中的行动者要面对不同层次、不同程度规则的磨练,否则很难避免规则间的相互掣肘,使行动产生负面效应。在当前农村,因场域叠加而产生的复合规则行动者而言,既有可能成为引导其展开行动的指南,也有可能成为制约其行为自主性的枷锁。

(二)有限自主与理性扩张:理解多重场域叠加中政府和农民行为的分析框架

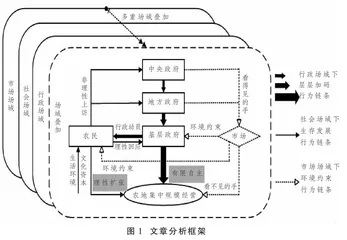

在场域叠加中,行动主体在场域中并非消极被动,其往往具有相当的能动作用[17],面对场域叠加带来的深刻变化,行动者通常会在上述三大机制的客观影响中发挥自身能动性,以合适的行为取向实现预期目标。当前农村是由行政、社会和经济等多重场域叠加而成的复合场域,这种场域叠加深刻影响基层政府和农民等外部主体的行为①,进而对农地集中规模经营产生外部影响。本文将这一影响过程定义为多重场域叠加下的基层政府和农民对农地集中规模经营的行为取向②(见图1)。

1.有限自主:多重场域叠加影响下的政府行为取向

在农村多重场域叠加状态下,基层政府推进农地集中规模经营时其实遵循着“有限自主”的行为逻辑,基层政府的这种“有限自主”在事实上偏向于无自主,即受到行政、社会和市场多重场域的共同约束而不得不做出偏差行为,其主要包含三层内涵维度:

首先,在行政体制中的地方政府特别是基层政府要先遵循行政场域的行为逻辑。在纵向压力、横向竞争的体制下,基层政府会为了完成上级下达的农业现代化任务、为了取得政绩和政治升迁以及争夺自上而下的各种项目资源而推动农地集中规模经营[18]。这种由体制压力促使的开展土地集中流转及规模经营的动机,其实并非内生于基层实际,也不一定符合基层实情,更非完全由基层政府自主决定,是一种为了完成上级任务指标而推进土地规模经营的被迫行动,即基层政府在行政场域的约束下不得已而为之的“有限自主”。

其次,处在农村复合场域中的基层政府还不得不重视社会场域的存在并遵从社会场域的行为逻辑。农民享有土地承包权和经营权,是法律规定的权益享有者,而土地于农民而言又是其“命根子”,如何动员农民自愿流转土地就不得不考虑社会场域的行动逻辑,以农民乐于接受的方式去运作才能实现土地的集中流转及经营。在现阶段,随着城乡互动和农民流动的日益频繁,基层政府自上而下对基层群众的动员能力日渐衰微[19],如何有效动员群众则是基层政府面临的一大难题。不得不动员与动员能力不足之间的矛盾构成了基层政府在社会和行政双重场域约束下的第二层“有限自主”。

最后,基层政府在推进规模经营时还必须重视并遵从市场场域的行为逻辑。这是因为农地集中流转及规模经营本质上是一种经济活动,其能否取得成效取决于流转市场行情和产品市场行情[20],市场行情较好则能激发基层政府自主推进土地流转及规模经营的动机,而市场行情不好则基层政府很难有充足理由动员群众进行土地流转,也很难动员种植大户和家庭农场等经营主体接手规模经营,无法实现农地集中规模经营的预期目标。面对市场约束,处在压力体制下的基层政府又不得不强行推进规模经营。不得不推进与难以顺利推进之间的张力形塑了基层政府在市场和行政双重场域约束下的第三层“有限自主”。