注册制下IPO抑价影响因素及治理:综述与展望

作者: 邱静 范钦钦

摘 要:IPO抑价现象无论是在成熟的还是新兴的资本市场都极为普遍,高抑价会导致市场供求机制失衡,影响资本市场持续健康运行,长期以来国内外众多学者对IPO抑价的影响因素作出了各种解释。以国际上使用的PRISMA声明指导为文献回顾的依据,基于该研究领域颇具影响力的中英文文献对IPO抑价的成因进行系统性的归纳:基于信息不对称理论的理性视角及行为决策理论的非理性视角的解释。科创板与创业板的改革试点之后,注册制即将稳步推行至我国整个A股市场,已有文献的进展显现出不足之处,目前更加迫切需要发展基于我国情境的相关理论解释。因而须结合我国现阶段资本市场的特殊性,针对IPO抑价的成因及注册制下的治理探索性地提出未来的展望方向:基于新制度经济学的制度变迁理论、演化理论、X理论的正式制度视角,以及基于社会网络的嵌入性理论、弱关系理论、协同理论的非正式制度视角。

关键词:注册制;IPO抑价;影响因素及治理;理论视角;展望

基金项目:国家社会科学基金项目“注册制下IPO公司机会主义行为及治理研究”(17BJY212)。

[中图分类号] F830.91; C93 [文章编号] 1673-0186(2022)003-0070-017

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2022.003.005

立足两个一百年奋斗目标的新时代,建立更加公平、高效且有韧性的资本市场,对于推进高质量发展、构建新发展格局至关重要。随着资本市场股票发行制度改革的不断深化,以信息披露为核心的监管理念日益增强,2019年6月以科创板试点注册制改革为新的起点,市场化程度逐渐提高、资源配置效率持续提升。尽管如此,作为资本市场重要组成部分的股票市场,其IPO(首次公开发行)抑价问题仍是广泛存在的金融异象。学者的实证研究也表明我国IPO定价效率有较大提升但尚未达到效率前沿,而IPO高抑价会低估企业价值、损害股东利益,并对资本市场持续健康运行造成影响。站在全面建设社会主义现代化国家新起点,在注册制改革下针对我国资本市场IPO定价效率的深入研究及治理仍然意义重大。

已有研究大都从实证的角度从经验数据入手展开研究,但针对IPO抑价现象背后原因的分析始终缺乏全面的理论基础和逻辑解释,对其关键路径和传导机制的深入剖析及阐释仍显不足。本文对已有重要文献进行系统性归纳总结、抽象到理论高度并将多个理论视角纳入同一整合模型中进行整体性分析探讨,尝试对注册制下相关研究进展的不足进行补充。立足高质量发展的实践,借鉴但不拘泥于国际理论,提出未来对我国IPO抑价影响机制及其治理路径研究的理论展望,以期相关研究得以更好地开展,拓展注册制下IPO定价效率研究的理论依据,为IPO定价实践及夯实资本市场持续健康运行的基础提供一定的启示。

一、文献检索与筛选

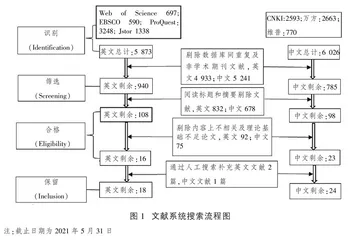

为增强后续进行的现有理论梳理及展望的客观性,为定性研究提供依据,本研究文献回顾基于PRISMA声明指导[1]的四步法逐步展开。

(一)识别(Identification)

文献检索仅限于中文及英文语言,自建库以来截至2021年5月31日的文章。中文检索基于中文期刊三大数据库(中国知网、万方数据库及维普中文科技期刊数据库),以“IPO抑价”“IPO定价效率”“首次公开发行定价”为检索词; 英文检索则基于 Web of Science、ProQuest、EBSCO 和JSTOR,以“IPO(s)underpricing”“IPO(s)price efficiency”为检索词。上述初步检索,在中文期刊三大数据库中共获得中文文献6 026篇,在英文期刊四大数据库中共获得英文文献5 873篇。

(二)筛选(Screening)

基于初步检索获得的中文文献,剔除非学术期刊文献,共获得中文学术期刊文献2 419篇。在英文文献中剔除非学术期刊文献共获得英文学术期刊文献共3 988篇。剔除不同数据库中中英文重复文献:共获得中文1 338 篇,英文2 671篇。通过阅读标题和摘要进一步剔除不符合要求的中英文文献,得到英文文献 940 篇, 中文文献 785篇。

(三)合格(Eligibility)

本研究还使用了一系列保留和剔除标准,旨在检查题目、摘要和全文文章的适用性及质量,具体包括:一是根据加德纳(Gardner)[2]等文献回溯的观点, 剔除中英文会议论文、学位论文及报告等;二是为了更准确回顾具有更高影响力的经济管理学科期刊文献, 在三大数据库中仅保留CSSCI(2021)来源期刊的学术文献,最终获得98篇文献,英文文献中,剔除影响因子5以下的文献,共获得108篇;三是根据主题的相关性,剔除内容上不相关的文献,剔除学科上非经济管理类、社会学类、心理学类的文献,剔除缺乏完整理论基础的文献,英文文献剩余16篇,中文文献剩余23篇。

(四)保留(Inclusion)

通过阅读已筛选文章的参考文献,最终,共保留39篇全文文献。以“注册制下的IPO抑价”或“IPO定价”和”理论”为关键词补充主题相关的核心期刊来源文献,共1篇;以“theory”和“IPO underpricing”为关键词,补充2篇影响因子在3~5的学术论文,最终获得英文文献18篇,中文文献共24篇,总计42篇(图1)。

二、现有研究的理论视角

早在20个世纪70年代末,西方国家就开始了关于IPO 抑价的研究,时至今日,对该现象的解释已具备了一套较为完整的理论体系。根据大类来分,可以将理论解释划分为基于理性的解释与基于非理性的解释:前者是指新股发行定价低于股票内在价值导致的首次公开发行抑价,其前提是二级市场是有效市场,并假定投资者面对信息时能够理性地进行决策,以便最大化个人财富;后者是指投资者面对信息不能够完全理性地作出决策从而致使首次公开发行(IPO)抑价,其前提假设是二级市场是无效市场,充分融入了心理学和社会学的研究视角。

(一)信息不对称理论——理性视角

我国的资本市场成立较晚,对IPO 抑价的研究只能追溯到 2001年(由中文三大库交叉检索可知),加之国情及政治制度背景等的差异,针对我国市场IPO抑价现象的理论解释,学术界大多是从信息不对称的理论视角来进行剖析的[3-4]。学者认为,由信息不对称引起的公司价值不确定性与IPO抑价率成正比关系[5]。在IPO过程中主要参与者包括三个方面:股票发行人、股票的承销商及股票市场中的投资者,基于信息不对称对IPO抑价影响作用机制的理论解释可以分为以下三个方面:

1.委托代理理论——发行人与承销商间的信息不对称

发行人委托承销商代为管理包含股票的承销发行等的诸多事宜,委托代理关系因而在二者间建立起来[6]。委托代理理论是建立在非对称信息博弈论的基础上的,在资本市场的操作和定价方面代理人相对委托人来说处于优势的地位,因其拥有更多的资源、经验和信息。委托代理理论的隐藏信息模型认为,委托人能观察到代理人的行动,但并不太清楚行动所需要的全部信息。进一步,IPO价格除了反映企业的内在价值并受到市场需求的影响之外,很大程度上还取决于承销商所发挥的作用,但是承销商(代理人)所作出的努力往往是不完全公开透明的信息,是委托人(发行人)无法全面知悉的,从而二者之间的信息不对称情况就此出现,委托代理问题也就产生了[7]。再者,代理人因其自利的需求而在形成决策的过程中不能始终如一地将委托人的利益放在首要位置[8]。具体而言,从承销商(代理人)的角度出发,其通过抑价发行的方式能够一定程度上规避风险并提高发行成功的概率。此外,学者对IPO补税与IPO抑价的关系也证实了此问题的存在,研究表明在征管强度(税收)及承销商的声誉均较低的环境中,发行人在对承销商推销股票的用心程度进行监督检查是较有难度的,他们之间的分歧将愈演愈烈,由此IPO抑价率也会上升[9]。另有学者对组织结构的繁琐程度进行了研究,并认为代理成本随着企业层级的增多和结构的分离而上升,进而IPO的抑价程度越高,反之亦然[10]。

然而,委托代理理论能够对此问题进行合理解释的前提是发行人与承销商之间存在信息不对称,发行人对股票的自行销售就能够遏制IPO抑价了吗?有学者却得到了此种情况下抑价现象甚至会更为严重的研究结论,因而否定了上述模型的合理性[11]。

2.赢者诅咒理论——不同投资者间的信息不对称

该理论最初是从在拍卖中的中标者对拍卖品估价超过其本身的价值从而支付过高价格的现象中而来。在资本市场的新股发行中也存在类似现象,其本质原因亦是信息不对称:一部分潜在投资者对新股掌握有充分的信息,能够作出认购预期价值超过发行价格新股的明智选择;相当数量的投资者则因无信息而盲目进行“漫无目的”的广泛认购,结果是很可能认购了投资价值较低的新股而难免面临“赢者诅咒”式的损失[12]。在现实中,机构投资者通常掌握着更准确更有价值的信息,往往能够辨别并选择投资价值较高的新股,而绝大部分的中小投资者及散户则很可能是无信息者从而面临投资困境。但是IPO公司为了防止中小投资者在遭受损失后不再参与认购,IPO抑价又成为吸引中小投资者的手段[13-14],IPO抑价的实质是对信息劣势投资者的补偿。这种现象在资本市场长期普遍存在,在对欧美发达国家IPO数据的实证研究同样验证了资本市场中“赢者诅咒”现象的确存在[15]。从我国市场的经验数据入手,张矢的等利用A股股票市场的数据进行了实证检验,结果显示上述两个假说(洛克的“赢者诅咒”假说及里特与比蒂据此提出的“风险假说”[16])总体上是能够解释中国市场IPO 抑价率的[17]。而机构投资者为了达到效用的最大化,会采取隐藏真实需求的手段,以缓解IPO申购中的“赢者诅咒”问题,并导致IPO高抑价[18]。

3.信号理论——发行人与投资者间的信息不对称

信号理论指的是信号的发送者(一般为企业高层等)通常掌握着外部人员无法获取的与组织、产品或个人有关的重要信息。由于发行人比投资者更知悉公司的真实内在价值,优质公司需要向市场发送一种独特的信号以便更好地展现其内在价值,IPO抑价虽然会导致发行收益暂时降低,但优质公司可通过较高定价的上市后增发以弥补损失;而劣质公司却难以效仿这一做法,原因是此法带来的成本过大,真实价值暴露之后劣质公司无法通过增发来弥补一级市场抑价发行所带来的损失,IPO抑价因而被看作发行人向投资者们传递其公司是否是优质公司的关键信号[19]。基于我国的资本市场经验数据,国内学者以过去20年间我国首次公开发行股票的公司为样本进行了IPO抑价成因的理论解释,结果表明“信号理论仅通过再融资间隔时间部分解释了其与IPO抑价之间的关系”[14];我国上市公司IPO抑价的成因是IPO阶段投资者和公司内部人员之间的信息不对称,IPO有意低价发行达到了某种程度上对风险进行规避的目的[20]。众多学者的研究发现,加强IPO公司信息披露可均衡信息分布以缓解IPO高抑价率。然而,有国外学者利用美国股市的数据开展了对此问题的实证研究却无法得出显著的结论。

(二)行为决策理论——非理性视角

归纳起来,非理性解释可以通过行为决策理论得到解释。行为决策理论是以人的“理性有限”为基础的,人们受认知能力的不足所限制,加之现实环境往往具有不确定性和复杂性,决策者仅能对问题的部分信息作出反应并处理[21]。进一步,受到决策时间和可利用资源的限制,决策者无法对所有备选方案都全面知悉,选择的理性是相对的。在IPO公司新股发行的过程中,基于有限理性的视角,可根据不同的参与方对IPO抑价现象进行如下解释:

1.行为金融理论——投资者行为

从20世纪80年代至今,各种“金融异象”不断涌现,越来越多的实践困境表明许多金融理论还不完善。研究表明,投资者对新信息的反应常常会表现得过激[22-23],股票市场价格也因此会“反应过度”,行为金融的研究就此拉开序幕。行为金融学理论认为,投资者会产生各种行为偏差(包括损失厌恶、心理账户、过度自信、羊群行为、信息反应偏差等)。基于理性投资者的传统金融学认为一级市场低定价是IPO高抑价现象产生的根源[12],但以上解释不足以支撑IP0公司长期表现弱势的合理性。持投资者有限理性观点的行为金融学派认为,二级市场投资者对新股热情追捧的态度才是导致IPO高抑价的主要原因[24]。具体而言,在行为金融的体系下,投资者在进行投资决策时不具备完全理性,投资者情绪的影响不容小觑,可能导致价格不能完全真实地反映价值,因而投资者情绪也应成为影响资产价格的因素之一,在资产价格的行程中应予以考虑。在我国情境下,基于行为金融理论的投资者行为偏差,学者通过中国本土化投资者行为的代理变量证实了其对IPO抑价率的影响显著[25]。此外,学者们的研究表明在信息质量较好的环境中,投资者关注能够在短期内提升新股价格,反之亦然[26]。