“碳中和”愿景下应对气候变化法律体系的完善

作者: 梁平 潘帅

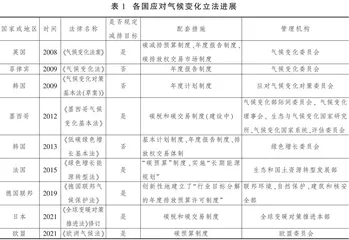

摘 要:气候变化是当今人类面临的重大全球性挑战,运用立法手段应对气候变化已经成为各国共识。我国应对气候变化法律体系面临国内、国际上的双重压力,法律体系建设明显滞后,存在相关立法分散无法发挥合力、立法落后于政策实施、地方立法缺少上位法依据等问题。有必要充分借鉴各国立法经验,完善我国当前应对气候变化法律体系。建议尽快制定混合型的《中华人民共和国应对气候变化法》,作为低碳法律体系的政策性、基础性法律,并以此为依据修订完善相关法律法规,建立高层次、跨部门的管理机构推进具体制度的实施,为碳中和愿景提供法治保障。

关键词:碳中和;法律;法律体系;应对气候变化法

基金项目:国家社会科学基金项目“新时代法治型国家治理研究”(19BFX006)。

[中图分类号] D922.6 [文章编号] 1673-0186(2022)004-0006-017

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2022.004.001

绿色低碳发展已是当今国际潮流,也是我国经济发展和生态建设的重大战略。2020年9月,国家主席习近平在第75届联合国大会上郑重承诺“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。这不仅彰显出我国积极履行国际责任、构建人类命运共同体的大国担当,也为建设生态中国、美丽中国的高质量发展道路注入了强心剂,一场广泛而深刻的经济社会系统性变革正在全国范围内悄然发生。同时也要清醒认识到,我国从碳达峰到碳中和仅30年,远低于发达国家50~70年,面临的挑战前所未有。“凡属于重大改革都要于法有据”[1],对于“碳达峰、碳中和”这场重大且广泛的变革,必须坚持立法先行,构建完备的应对气候变化法律体系,为“碳中和”愿景的实现提供坚实法治保障。

一、应对气候变化法律体系面临的时代挑战

我国一直重视气候变化问题,在应对气候变化方面也取得了显著成效:自2006年在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中写入温室气体减排目标始,每个“五年规划”均顺利完成规划中的指标,且绝大多数超额完成。在使用清洁能源降低碳排放方面,近十年来,煤炭占我国一次能源的消费比重从70%下降到57%,非化石能源比重提高到15.9%;在植树造林吸收温室气体方面,我国森林植被的总碳储量达到92亿吨①。历史目标不断达成,但“双碳”目标下应对气候变化法律体系面临的时代挑战依然严峻。

(一)向低碳经济发展模式转型的严峻挑战

当前,我国坚持以新发展理念引领高质量发展,经济社会发展从注重“量”转变为注重“质”,加快向低碳化转型。比如,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》中没有设定往年最受关注的综合性GDP具体指标,而是对能源消耗强度、碳排放强度提出了约束性指标,足见我国向绿色低碳发展模式转变的决心。2020年12月,中央经济工作会议把“做好碳达峰、碳中和工作”列入2021年八大重点任务之一。推动低碳经济发展已是推动我国新时代能源事业高质量发展的必由之路,也是我国在国际竞争中弯道超车、引领全球经济向可持续发展转型的关键之举。

但是,我国人均资源短缺的问题仍影响着我国经济社会发展。在适应气候变化方面,我国森林覆盖率低于全球30.7% 的平均水平,人均森林面积不足世界人均的1/3,农业领域人均耕地面积远低于世界人均水平,又是世界上自然灾害最为严重的国家之一,生态系统脆弱问题突出②。同时,煤炭在世界能源结构中所占的比重到2020年降至27%,但我国的煤炭消费占比仍高达56.8%③,“富煤贫油少气”的能源结构注定我国碳减排工作相较于其他国家要面临更大的困难。当前,我国尚处于经济发展模式转型的“阵痛期”和关键期,低碳发展与民生保障、权利保护、利益分配等存在着某种不协调之处,在控制温室气体的总量和强度、发展清洁能源、加快产业结构调整等方面需要强制性的法律保障,以此建立起严格的监督管理体系;在运行碳排放权交易市场、鼓励增加碳汇等领域需要明确性的法律导向,以增加投资者信心,向市场传递长期稳定的信号。总而言之,碳中和愿景下,我国经济社会发展全面低碳转型对当前应对气候变化法律体系提出了一系列严峻挑战,急需一套完善的法律体系为如此广泛且长期的低碳变革保驾护航。

(二)面临应对气候变化国际博弈的重大挑战

2021年1月美国现任总统拜登上任后便宣布重返《巴黎协定》,承诺履行碳减排义务,大力推动气候政策纳入财政刺激计划、新财年预算法案等重大规划,意图在经济振兴、国家安全、全球事务等“全领域”构建气候驱动发展战略,确保在2050年前实现碳中和。2021年6月,欧盟通过欧洲首部气候法,在法律层面上为欧洲国家政策的制定和实行设定了目标,在全球气候治理的舞台释放了积极信号,大大加快了欧洲应对气候变化的步伐,也引领了全球气候行动的方向。当前西方发达国家正不遗余力地推动“碳中和”,因为气候变化已不光是单纯的环保问题,更是国际政治博弈的工具。人权、民主、环保是西方国家惯用的话语工具,尽管其双标性和虚伪性不言自明且被实践反复证实,但至今仍操控着国际舆论,且在少数国家鼓动下,碳排放已成为西方国家遏制发展中国家的“权柄”。发达国家利用“先发优势”率先完成工业化,走过了高度依赖能源促进经济发展的“高污染”历史时期,以高新科技、新型设备、先进管理等为支撑的清洁发展取得了支配地位,面对不同步的发展中国家,采取严格的高标准进行扼杀,实际上是对其他国家发展利益的再次掠夺。鉴于人类利益的共同性,西方发达国家的话语仍有相当的国际市场,导致发展中国家陷入艰难境地:要么为控制碳排放量而放弃经济发展,要么高价购买发达国家的碳排放权,要么重金引进发达国家的清洁能源设备技术。“碳中和”已成为西方发达国家限制落后国家发展和对他国进行经济掠夺的借口。

我国是当今最大的碳排放国,西方发达国家一直在碳排放问题上对我们发难,并试图以环保的名义遏制我国的发展。但我国早就一针见血地指出,气候变化问题归根到底是发展问题,发展中国家应当享有发展权,并在国际社会坚持“共同但有区别的责任”原则。与此同时,在国内积极推动生态优先、绿色低碳的发展模式,大力发展清洁能源,在输电技术、清洁能源发电技术等多个能源科技领域已经达到世界领先水平,清洁能源利用率也位居世界前列。我国将“碳中和”列为长期的重大战略决策,不但要在气候变化议题上赢得国际话语权和规则设置的主导权,而且要把碳交易体系作为自己的全球治理观切入实际的一个突破口,借助“碳中和”成为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者,这是我国可持续发展的内在要求,也是摆脱西方国家借故施压、把握国际舆论主动权的机遇。习近平总书记已向国际社会作出了掷地有声的表态,我国有必要进一步完善应对气候变化法律体系,把“碳达峰碳中和”作为专门立法的理念和目标,既为我国气候行动提供坚实法律依据,又可抵挡西方国家以“碳中和”立法为借口的恣意攻击,使我国在国际社会占有更主动的地位,从国际气候治理的“跟随者”逐渐成为“引领者”。

二、我国应对气候变化法律体系的现状及问题

改革开放以来,我国逐渐从粗放型向集约型发展转型,以此应对能源紧张、环境污染等问题,并于1995年确定了可持续发展重大战略。进入21世纪以来,我国已在多领域、多方面推动低碳发展,此过程中立法与政策起到了重要作用,多部法律中已融入低碳发展的理念,并颁布了大量规制碳排放的相关政策,初步形成了应对气候变化法律与政策体系。应当对当前应对气候变化法律体系进行梳理与反思,为将来我国应对气候变化立法的进一步完善奠定基础。

(一)我国应对气候变化法律体系的现状

1.应对气候变化法律体系之立法现状

为共同应对气候变化,我国分别签署《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》《巴黎协定》等国际条约,这些国际法律条文是我国气候变化法律体系的重要组成部分,也深刻影响着我国国内的相关立法与政策。在国内法方面,我国当前并未制定应对气候变化的专门法,但针对低碳减排的相关法律规定数量并不少,主要分散在各个法律部门之中。

(1)宪法

2018年修正的《中华人民共和国宪法》,在其序言中增加了包含绿色发展的“新发展理念”,将“生态文明”作为国家根本任务,明确建设“美丽中国”,这些表述彰显了宪法文本中生态保护的重要地位,构成了我国低碳法律体系的宪法基础。此外,《宪法》第八十九条规定国务院领导和管理生态文明建设,明确了国家的环境义务①;第二十六条规定了国家应当“保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害”,并鼓励植树②。虽然未直接规定减少碳排放,但是保护生态环境要求减少碳排放,鼓励植树造林可以增加碳汇,气候变化可纳入“其他公害”进行防治,这些无疑均与碳减排密切相关,可以将上述条文理解为我国应对气候变化的宪法依据。融入绿色发展理念、注重生态文明建设,目标打造“美丽中国”的新宪法,为其他部门法增加低碳发展理念提供了指引,也为共同构建起应对气候变化法律体系,实现“碳中和”愿景提供了宪法支撑。

(2)环境保护方面的法律

环境保护与应对气候变化息息相关,《中华人民共和国环境保护法》在第一条规定“为保护和改善环境……推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展,制定本法”,及时更新了环保理念,对促进低碳发展具有重要意义。在具体内容中,第六条规定公民采取低碳的生活方式,通过鼓励公民节约资源、使用环保产品来减少温室气体的排放③;第四条规定国家应采取有利于节约和循环利用资源的政策和措施来促进社会低碳发展④。《中华人民共和国大气污染防治法》与应对气候变化联系最为紧密,其第二条专门规定推行区域大气污染联合防治,温室气体和大气污染物实施协同控制①。这表明针对温室气体的排放可以适用《中华人民共和国大气污染防治法》中的监督管理、防治措施等相关制度,令碳减排工作有法可依。同时,第七条规定公民应采取低碳、节俭的生活方式,第三十二条规定政府应调整能源结构,推广清洁能源的使用②,通过设置低碳生活的法律义务以及鼓励清洁能源的发展来减少碳排放,为全社会的低碳发展提供了方向性指引。

(3)能源利用方面的法律

大多数温室气体的排放来源于人们对传统能源的使用,因此能源方面的法律法规对于碳减排具有举足轻重的作用。《中华人民共和国节约能源法》意在加强对建筑、交通等重点领域的监督管理,对能源标识、节能产品认证等方面作出规定,以鼓励社会节约能源。《中华人民共和国可再生能源法》对可再生能源的开发利用作出规定,通过改善能源结构推动低碳发展,其2009年修订后的新增条文还设定了可再生能源开发利用中长期总量目标及发电目标,以应对气候变化。《中华人民共和国清洁生产促进法》通过促进清洁生产,提高资源利用效率实现碳排放的减少。《中华人民共和国循环经济促进法》通过在生产、流通、消费等过程提高资源利用效率,促进建立循环型社会。此外,在落实碳减排目标的重要行业,《中华人民共和国煤炭法》鼓励和支持开发煤炭过程中清洁技术的使用③,《中华人民共和国电力法》鼓励利用可再生能源和清洁能源发电④,为行业低碳发展提供了法律保障。

(4)增加碳汇方面的法律

世界上公认的温室气体减排主要有两种途径:一是工程减排,即通过工程措施减少温室气体的绝对排放量,二是间接减排,即通过植树造林等措施增加对温室气体的吸收(碳汇)。研究结果表明,陆地生态系统可吸收同期人为碳排放的45%⑤,可见增加碳汇的重要作用。《中华人民共和国森林法》第二十八条规定国家应加强森林资源保护,发挥森林调节气候功能①。《中华人民共和国农业法》规定加强对草原的保护,防止草原退化、沙化和盐渍化以增加碳汇能力。《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国草原法》通过土地用途管制制度、草原利用和保护制度等相关规定改善土地质量,为提升土地碳封存能力提供了保障。