实现共同富裕的农村短板补齐进路研究

作者: 王志章 薛人铭

摘 要:共同富裕是社会主义的本质要求。农村的发展事关中国特色社会主义事业的兴盛,在实现共同富裕进程中,农村短板劣势十分突出。文章以共同富裕的内涵特征和价值取向为逻辑起点,确定以发展性、共享性、可持续性作为农村共同富裕指数模型的三大评价维度,并采用熵权法和障碍因子分析对农村共同富裕进行综合评价。研究表明,2011—2020年中国农村共同富裕发展水平总体呈平稳上升趋势,整体来看共享性维度发展最好,可持续性维度次之,发展性维度相对落后。从三大维度内部来看,细分维度指数存在较大差异,每个细分指标的优势和短板不尽相同。各年份农村共同富裕发展障碍因子存在显著差异,社会保障能力、富裕度、区域共同度和治理等是主要障碍因子。为进一步实现农村共同富裕,应该从加强党的领导,实施乡村振兴战略,促进城乡协调发展,提升公共服务水平、完善基本经济制度等方面补齐农村短板,从而扎实推进农村逐步实现共同富裕。

关键词:共同富裕;农村;补短板

基金项目:国家社会科学基金重点项目“西部地区易地搬迁后续扶持多元化路径设计与政策协同研究”(21ASH005);国家社会科学基金重大项目“民族地区深度贫困大调查与贫困陷阱跨越策略研究”(18ZDA121)。

[中图分类号] F323 [文章编号] 1673-0186(2022)008-0006-015

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2022.008.001

一、问题的提出

共同富裕是社会主义的本质要求。党的十九届五中全会明确要求到2035年基本实现社会主义现代化远景目标时“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”。为实现中华民族伟大复兴的中国梦擘画出美丽蓝图,成为党的中心工作之一和全体中国人民共同努力的方向,也是学术界研究的热点问题。当前,共同富裕研究多集中于理论阐释、价值取向、指数构建、实践路径等方面。理论阐述方面,黄泰岩认为共同富裕包含“共同”和“富裕”两个内容,富裕是实现共同富裕的根基,而“共同”定义了富裕的社会性质[1]。李义平从马克思主义政治经济学的视角进行分析,认为共同富裕核心问题之一是收入分配问题[2]。张来明等认为实现共同富裕,不仅要推进收入分配公平,也要重点关注公共服务均等、机会和健康公平、文化资源普惠[3]。价值取向方面,人的全面发展是共同富裕的根本价值目标[4],中国共产党以人民为中心的价值内核构成社会主义共同富裕价值逻辑[5],马克思分配观所呈现的共同富裕向度对社会主义社会分配而言具有重要指导价值[6]。指数构建方面,傅才武等从精神生活共同富裕的内涵和特征入手,探析其与物质生活富裕、精神生活富裕内涵及外延上的差异,确立了精神生活共同富裕的指标体系[7]。胡联等对共同富裕实质性进展进行了评估,研究发现相对贫困、“半城市化”、农村与城市收入差距过大以及行业收入差距扩大将是共同富裕取得实质性进展面临的四大挑战[8]。实践路径方面,实现乡村共同富裕亟须对乡村治理制度进行优化和创新[9],在乡村振兴推动共同富裕实现的路径中,党的领导是保障[10],高质量发展是筑牢共同富裕实现前提的关键举措[11],要把握双循环新发展格局,顺应数字化转型[12]。通过文献梳理,不难发现有关共同富裕研究主题大部分聚焦于先富与后富关系、共同富裕思想的历史演变过程、新时代意蕴研究及理论内涵阐释、实践路径选择等[13]。近几年学术界对共同富裕的讨论和关注达到新高度,并在研究中融入了高质量发展、数字经济、县域发展、乡村振兴等多角度多方位的题材,形成全新研究视野。

学者普遍认为,实现更高水平的共同富裕,必须以新发展理念为指引推动高质量发展[14]。纵观现实,我国发展最大的不平衡现象源自城乡差距,农村的发展事关中国特色社会主义事业的兴盛,在实现共同富裕进程中,农村短板劣势十分突出,对我国农村地区实现共同富裕构成了重大挑战[15]。总的来说,虽然共同富裕这一时代主题被较多关注,但鲜有学者将实现共同富裕远景目标与农村地区问题相结合进行探讨。众所周知,我国广袤的农村区域发展存在许多薄弱环节,补齐农村实现共同富裕的短板,不仅有助于巩固拓展脱贫攻坚成果,提高农村现代化水平,而且有利于缩小城乡差距,缓解发展不平衡不充分矛盾,进而稳步推进农村共同富裕目标的实现。

只有通过客观评价才能找准农村地区在逐步实现共同富裕中有哪些影响因素,存在哪些短板,这样才能有针对性地采取靶向措施。但纵览现有成果,目前学术界对共同富裕研究成果多集中于实现对策及路径[16],有关如何评价农村地区共同富裕的成果不多,可供参考的文献数量有限,有必要在厘清共同富裕的科学内涵和实践要求的基础上,充分借鉴现有研究成果,构建科学合理的指标体系对农村地区实现共同富裕进行综合测度,诊断存在的问题和差距,为各级党委和政府在推动逐步实现共同富裕实际工作中补齐农村地区的短板提供智慧支持和决策参考。

二、共同富裕的内在逻辑与价值取向

中国特色社会主义进入新时代,继打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的目标实现之后,以习近平同志为核心的党中央旗帜鲜明地提出共同富裕的接续奋斗目标,更有效、更直接地回应了广大人民群众的普遍关切和对美好生活的期盼。正如习近平总书记2021年8月17日在主持召开中央财经委员会第十次会议时强调,“共同富裕是全体人民的富裕,是人民群众物质生活和精神生活都富裕,不是少数人的富裕,也不是整齐划一的平均主义,要分阶段促进共同富裕”[17]。因此,理清共同富裕的各要素之间的内在逻辑,明确价值取向,对提高发展的平衡性、协调性、包容性,抓住重点、精准施策,推动更多低收入人群迈入中等收入行列及更好地解决经济社会发展中的主要矛盾等,具有重要的理论价值和现实意义。

(一)共同富裕是社会主义的本质特征和要求

首先,从历史逻辑来看,作为一种价值追求和社会理念,共同富裕思想在中华民族历史发展中积淀深厚,源远流长,从《礼记·礼运》中表达的“大同”思想,到不同的历史时期起义者针对统治者的残暴剥削制度而提出的各种“均贫富”的口号,再到近代孙中山为了消灭财富的过度集中、社会财富分配不公平的现象提出的富民思想,无不折射出中国人民一直向往和憧憬的美好生活。

其次,从理论逻辑来看,马克思主义的核心逻辑是对资本主义进行深刻批判,其价值导向是最终建立一个没有压迫、没有剥削、人人平等、人人自由的理想社会。毫无疑问,社会主义的产生源于反对封建和专制、主张人类平等的一切运动中,是对资本主义的深刻批判反思以及对社会革命和建设的尝试与具体实践,其最终目标是整个人类社会不分种族、不论财产多寡、不区分阶级,人人享有以不损害他人同等权利为限度的充分的个人自由;人人在社会和国家事务中一律平等地享有所有的政治、经济、社会、文化等权利;在人与人的社会交往中倡导互利互助的协作精神和关怀弱者的仁道精神[18]。实现全体人民共同富裕是中国共产党的建党初心,也是在漫长的革命实践和马克思主义中国化的演进中中国共产党坚持不懈的追求。“毛泽东思想”和“中国特色社会主义理论体系”两大重要理论成果,对共同富裕的科学内涵和实践要求进行了清晰的界定。尤其是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央根据国内发展实力和百年未有之大变局,审时度势,把促进全体人民共同富裕摆在更加重要的位置,作出了一系列重要阐释,明确指出“共同富裕本身就是社会主义现代化的一个重要目标,要自觉主动解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题,坚持在发展中保障和改善民生,统筹做好就业、收入分配、教育、社保、医疗、住房、养老、扶幼等各方面工作,更加注重向农村、基层、欠发达地区倾斜,向困难群众倾斜,促进社会公平正义,让发展成果更多更公平惠及全体人民”[19],形成了当代马克思主义最新理论成果和智慧结晶,为进入新的百年奋斗征程、实现社会主义现代化提出了行动指南和根本遵循。

最后,从实践逻辑来看,共同富裕是新时代解决我国主要矛盾的重要抓手,也是建设中国特色社会主义现代化强国的重要目标[20]。毋庸置疑,当代我国城乡之间、区域之间、人群之间存在较大差异,这些差异既不符合社会主义的本质要求,也有碍于中华民族的伟大复兴。因此,促进共同富裕,要坚持基本经济制度,共同富裕以基本经济制度为保障,是基本经济制度的自然逻辑延伸。生产力和生产关系是实现共同富裕的两个重要范畴,在推进共同富裕的伟大进程中,要平衡“共同”和“富裕”二者之间的关系,必须同时兼顾生产力和生产关系的协调发展,二者缺一不可。实现共同富裕,要以人民为中心,坚持以人为本,强调实现人的全面发展。物质文明和精神文明是衡量共同富裕发展程度的两个重要内容,在实践中,既要提高物质生活水平,又要满足精神文化需求,同时,要遵循经济社会发展规律,循序渐进、脚踏实地、久久为功。

(二)共同富裕体现了中国共产党的根本价值追求

中国共产党追求共同富裕的历程贯穿于革命、建设、改革的各个历史时期,是党的初心使命和价值取向的深刻体现。新民主主义革命时期,中国共产党领导人民推翻“三座大山”,围绕农民最关心的土地问题不断进行改革,赢得稳固的政治和阶级基础,建立了中华人民共和国,为追求共同富裕的美好生活创造了根本政治条件。进入社会主义革命和建设时期,中国共产党对社会主义的探索取得了一系列伟大成就,但由于对生产力发展规律认识不足,对社会主义建设规律的把握尚不深刻,缺乏经济建设的经验,在追求共同富裕的实践中也出现过一些偏差,但无论是正确的经验还是错误的教训,都为后来社会主义经济建设中追求共同富裕提供了重要的启示和借鉴意义[21]。改革开放时期和社会主义现代化建设新时期,中国共产党对共同富裕的探索全面提速,尤其是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央不断开拓创新,与时俱进,始终坚持以人民为中心,贯彻落实新发展理念,立足于全面建成小康社会的战略目标和时代背景,稳步推动共同富裕的实践有了新的发展和突破。

纵观中国共产党追求共同富裕的百年实践,中国共产党始终将土地及“三农”问题作为改革和建设的重点方向及核心内容,农村地区问题一直是党和国家关注的焦点,走中国特色乡村振兴之路,是新时代实现农村高质量发展的必然选择。补齐农村突出短板,实现农村地区的共同富裕将为新时代实现全体人民的共同富裕和中华民族伟大复兴提供重要支撑和坚定保障。

三、农村地区实施共同富裕现状的综合测度

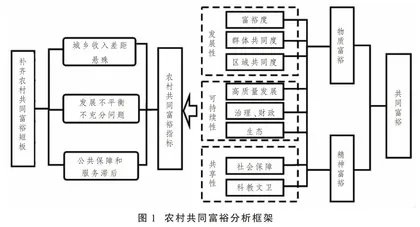

新发展阶段的共同富裕具有鲜明的时代特征和中国特色,构建体现中国特色的农村共同富裕指数模型,对于推进农村高质量发展,探索推进农村共同富裕的体制机制和制度体系具有重要意义。站在“十四五”新的历史起点上,多层次理解共同富裕的丰富内涵、多视角总结农村发展经验,多维度建立兼顾发展性、共享性和可持续性的指标评价体系,以期更好地指引农村共同富裕的理论与实践研究。

(一)理论框架与指标体系构建

1.理论框架

实现农民农村共同富裕是以习近平同志为核心的党中央对中国共同富裕未来整体发展趋势、发展模式、发展目标作出的科学研判,体现着深刻的现实意义和理论价值。多数学者以共同富裕的理论逻辑与价值取向为切入点展开深入研究,形成诸多新观点。唐任伍、李楚翘认为在社会主义市场经济体制下扎实推进共同富裕,应是经济社会发展成果在有效市场、有为政府和有爱社会共同驱动下,通过三次分配向全体社会成员扩散并不断缩小差距和巩固共享分配结果的动态过程[22]。杨宜勇、王明姬[23]认为站在“十四五”新的历史起点上,多层次理解共同富裕的丰富内涵、多视角评价地区发展经验,通过树立全新的共同富裕观,多维度测算共富系数,建立兼顾富裕共享性和差异性的指标评价体系,才能促进共同富裕任务目标如期实现,让全体人民共享建设成果。由此发现,共同富裕是一个综合性概念,乡村是兼具政治、生活、生产、生态等多元功能的重要地域综合体[24],把共同富裕结合乡村这一特定领域进行讨论,在新时代全面建成小康社会的背景下,农村共同富裕评价指数既要体现农村物质生活状况,还要涵盖农村居民精神生活和文化层面的发展质量,综合反映农村整体的“质”与“量”。因此,农村共同富裕要从内在性质与规律上对其进行刻画,需要围绕发展性、共享性和可持续性三方面构建综合评价指标体系进行度量。具体分析框架如图1所示。