同事支持对社会工作者职业认同的影响

作者: 简福平 何仕瑞

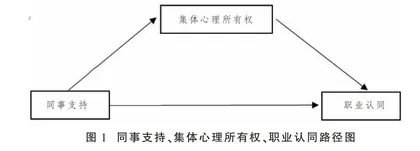

摘 要:以社会工作者为主体,讨论机构同事支持对职业认同的影响,同时选用集体心理所有权作为上述影响的中介变量。数据来源于“中国社会工作动态调查(CSWLS)”,对其进行多元回归分析和中介效应分析,研究结果表明:社会工作者的同事支持显著正向作用于集体心理所有权;社会工作者的集体心理所有权显著正向作用于职业认同;社会工作者的同事支持显著正向作用于职业认同;集体心理所有权中介了社会工作者同事支持和职业认同之间的关系;同事支持对未获取对应社会工作资格证书的社会工作者的职业认同有显著的促进作用。由此,提升社会工作者的职业认同,要深化社会工作行业内部改革,从制度层面加强社会工作建设。建议从以下三个方面进行改革:通过社会工作立法,建立行业职业地位;通过行业标准建设,明确职业入门门槛;通过行业制度建设,推动集体文化发展。

关键词:社会工作者;同事支持;集体心理所有权;职业认同

基金项目:重庆市社会科学规划项目“全面从严治党背景下高校基层党组织建设研究”(2017YBMK010);重庆市高等教育教学改革研究项目“‘00后’大学生‘中国特色社会主义共同理想’认同培育研究与实践”(202093)。

[中图分类号] C916 [文章编号] 1673-0186(2022)008-0124-016

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2022.008.010

2020年,习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上提出:“要发挥社会工作的专业优势,支持广大社工、义工和志愿者开展心理疏导、情绪支持、保障支持等服务。”[1]表达了对社会工作行业的期待与肯定。实际上社会工作的发展超出了国家的期待,发挥出无可替代的作用。然而在“高速发展”的背后,却出现了一系列社会工作高素质人才“跳槽”的现象。其中一个重要的原因就是社会工作机构有时会忽略塑造良好集体文化氛围的深层次多样化需求。满足这种需求会促使社会工作行业人才从心理层面强化对机构的认同和归属,帮助社会工作人才嵌入机构工作之中,并以一种“主人翁”意识来检查和审视机构发展。这种“主人翁”意识被称为集体心理所有权,它强调个人感觉所有权的目标或目标的一部分是“他们的”状态(即这是“我们的”)。目前关于集体心理所有权的研究大多集中于提高员工绩效,缺乏从集体内部影响集体心理所有权的探讨。当前,正是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要历史节点,推动社会工作机构集体文化建设,加强社会工作者职业认同,具有深刻的实践意义。

一、文献综述

伴随着“共建共治共享”成为我国社会治理的新方向,社会工作的职业属性与其他行业的职业差异也逐渐显露出新变化。通过梳理以往学者对同事支持、集体心理所有权、职业认同之间的研究,探析三者之间微妙的联系。

(一)职业认同

随着国家逐渐从管理型模式向服务型模式发生转变,国内社会工作专业发展环境也在不断变化,在党的十六届六中全会指导下,促进社会工作教育和队伍发展成为新的共识。但在此过程中,大规模的培养模式并没有满足社会工作人才建设的要求。因此,李正东提出“职业恐惧”一词,认为社会工作者对本职业的看法和认同与实际情况相违背,而社会工作者职业认同研究关乎社会工作未来发展规划乃至国家社会建设的战略定位[2]。目前国内关于社会工作行业职业认同的研究可分为三个方面。第一,从社会工作者的自我认同角度出发。研究认为我国社会工作从业队伍大体可概括为低专业化、弱稳定性以及职业自尊感的缺乏,这限制着他们自身潜能的开发,进而影响到社会工作行业发展以及职业化进程[2]。第二,从社会认同的角度出发。研究认为社会工作的职业认同具有极强的制度嵌入性,从制度层面推进社会工作的职业化,才能保证社会工作者进入职业领域,获得社会认同的职业角色[4]。第三,从自我认同和社会认同的联系出发。研究认为社会工作行业的发展需要政府和社会的认可,更需要社会工作者的自我承认,并在实践中证明自身[5]。

(二)集体心理所有权

集体心理所有权最早由皮尔斯(Pierce)等人提出,将其概念定义为群体伙伴所持有的集体意识或感觉,即这个所有权目标是我们的集体[6]。目前关于集体心理所有权的研究大致可分为三个方面。第一,集体心理所有权的测量维度。集体心理所有权的认定包括四个部分:共同占有欲、共同身份、共同影响和共同未来[6]。共享占有欲即对目标的共同占有欲望;共同身份是指根据自己和同事对组织某些要素的共识,将自己和同事确定为组织成员的感觉;共同影响强调共同所有者对组织管理有影响力的感觉;共享未来的领域凸显了组织与其成员之间的牢固联系。第二,集体心理所有权的形成机制。李燕萍等人结合社会认同理论和团队互动过程理论,构建了集体心理所有权的多层整合效应模型[3]。她认为集体心理所有权具有多个层次的前因与结果,受到多个层面变量相互作用的影响,并以此总结与分析了集体心理所有权生成与作用的过程机制。第三,集体心理所有权的影响因素。卫利华等人通过实证研究集体心理所有权对团队创造力的作用机制,发现集体心理所有权对团队创造力具有正向作用[7]。梁燕等人基于群体心理学相关理论观点,以创业团队为研究对象,揭示了集体心理所有权影响创业团队绩效的传导机制及其边界条件[8]。

(三)同事支持

目前学界对同事支持的定义尚未统一,有学者认为同事支持是基于互换关系中,同事之间通过感情和资源的相互交换所获得的支持、帮助和鼓励[9]。也有学者认为同事支持是在正式组织中,处于同等地位、同等水平的同事关系中,同事之间相互给予的关心和支持[10]。结合以上观点,将同事支持定义为在正式组织中,处于同等地位和水平的同事之间通过互换感情和资源所获得的支持、帮助和鼓励。大量的实证研究证明同事支持在个体积极心理效应方面具有增益功能。例如,杜沙姆(Ducharme)的研究发现同事支持对员工的福祉有直接的积极影响,表现为同事支持提高员工的工作满意度和心理健康[11]。凯伦(Karyn)的研究发现同事的情感支持与较高的幸福水平和较低的负面情绪有关[12]。同事支持的影响因素主要集中在个人、组织、社会等方面。莫里森(Morrison)发现与男性相比,女性能够获得更多的同事支持,并更加注重工作场合的友谊以及情感利益[13]。克拉克哈特(Krackhardt)发现层级化的组织结构会影响同事之间的友谊关联[14]。周永康发现中国文化倾向中的集体主义倾向、和谐倾向、人情倾向对社会工作者的同事关系具有显著的预测作用[15]。

(四)研究述评

从以往的研究可知,社会工作者职业认同问题已经成为我国社会工作行业职业化专业化发展的绊脚石。总体来看,职业认同的研究视角还需进一步的嵌入,应从理论角度和机制角度深入剖析。同时,伴随着对集体心理所有权的研究深入,同事支持与集体的联系和作用已经逐渐清晰,但是鲜有关于职业认同、集体心理所有权、同事支持三者之间关系的研究,他们之间的作用机制也尚不明确。总而言之,可以系统地概括为“三多三少”:对职业认同内生性影响的研究多,对机制性的研究少;对集体心理所有权的个体影响研究多,对整体性的研究少;对职业认同、集体心理所有权、同事支持单独的研究多,对他们之间联系的研究少。因此,职业认同、集体心理所有权、同事支持三者之间的作用机制是本文的重要研究内容,由此,立足于集体心理所有权,研究社会工作者同事支持对社会工作者职业认同的影响,对于启发社会工作机构如何有效地提升职业认同感,促进社会工作行业长久发展有着较强的现实意义。

二、分析框架

社会认同理论起源于20世纪70年代,是社会心理学中群体行为研究最具有影响力的理论之一,帕斯尔(Parcel)认为社会认同代表个体认同自身属于特定的社会群体,并认可作为群体成员所带来的情感价值和意义[16]。基于此,学界开始将社会认同理论作用于关系认同与集体认同多面性研究,斯拉斯(Sluss)的研究发现关系认同可以通过类化效应发展为集体认同,此过程包含情感、认知、行为机制[17]。赵祁认为团队成员在工作任务中的相互依赖程度能够促进团队之间的合作与积极交互[18]。社会认同理论主要回答“我是谁”以及“我们是谁”的问题,而集体心理所有权出现的一个重要临界点是“我们的状态”。当社会认同动机活跃时,当个人从相互关联的角度看待自己和他人时,以及当个人参照从自我提升到群体时,这种情况最有可能发生[19]。因此,同事支持能够使每个群体成员感知“我们的状态”,促发集体心理所有权的产生。

王妤扬等人认为集体心理所有权主要受三个因素的影响,包括个人/集体主义价值观、相互依赖性、集体认同[20]。其中集体认同在本质上是一种集体观念,是集体内聚性的价值基础,集体心理所有权感知程度高的成员能够在更大程度上认为自己属于这个群体,同时也能认识到集体给予自身的情感和支持。另外,集体心理所有权可以成为社会认同的一个决定性方面,这一表现又依托于群体认同,群体层面的感知对于高度认同集体的人尤为重要[21],在荷兰的一项调查中发现,民族认同和移民之间的联系是由国家集体所有权决定的[22]。民族认同、集体认同、群体认同可以拓展为职业认同,由此假定职业认同与集体心理所有权之间有着某种正向的联系。据此提出研究假设:

H1:集体心理所有权显著正向影响职业认同。

皮尔斯认为任务、目标、反馈、结果的相互依赖性会影响集体心理所有权的产生[19]。团队作为一个整体的存在,工作任务的完成需要团队之间的密切配合,即任务相互依赖性;目标需要紧密集合,即目标相互依赖性;反馈针对整个集体,即反馈相互依赖性;奖励或惩罚整个集体共同拥有,即结果相互依赖性。同事支持在任务、目标、反馈、结果四个要素之间扮演了至关重要的角色。现代社会高水平、高度分工的工作任务要求同事之间密切互动,为社交情感和工作凝聚力创造了机会[23],同事之间对彼此的角色、能力、定位有了清晰的认识,当员工感知到高强度的同事支持时,能够得到来自同事的分担与援助,同时也能使员工在紧急关头感受到自己在同事心目中的重量和地位,在这种情况下,工作负荷机制将被抑制,而组织自尊机制会被强化[24],也正是在这种条件下,个别行为者的动机围绕着所有权的目标而集体化。总而言之,当集体中存在大量的同事支持行为时,就会倾向形成相互依赖型集体,建立共同的思维模式,从而集体心理所有权得到发展。因此提出研究假设:

H2:同事支持显著正向影响集体心理所有权。

余鹏等人从社会支持角度探索同事支持与职业认同之间的关系,他们认为社会支持是基于提供物质支持和精神支持的社会关系而发展,同事支持作为社会支持重要的一环,对职业认同的影响最为显著。无论压力与否,良好的人际关系能够加深个体对职业环境的可控感,由此促进更多的积极心理效应,这是形成职业认同不可或缺的条件[25]。另外,鉴于社会工作行业的工作属性,社会工作者经常会被贴上共情需求高、工作权限小、工作量沉重、冲突的角色、复杂的任务、二次创伤暴露的标签[26]。而社会工作者的团体辅导项目有利于同事之间的紧密合作和相互尊重,更利于机构中凝聚力的培养,这在一定程度上促进了社会工作者职业认同的提升[3]。由此提出假设:

H3:同事支持显著正向影响职业认同。

社会认同理论认为,个体对群体的认同是群体行为的基础,通过社会分类,对所属群体产生认同,在此基础上产生内群体偏好和外群体偏见[27],从而对自身所属群体产生偏向性。集体成员既会因对集体文化的认同而聚集,也会因为集体文化的推动而拥有更好的表现[28]。因而,集体拥有感能够增强员工对集体的承诺,从而强化职业认同。有研究发现,不同的制度文化里所展现的同事关系也不尽相同[29]。越是完善的非正式制度越容易产生相互信任和支持的同事关系,越是不完善的非正式制度产生的同事关系就越为薄弱。此外,员工对集体环境的评价会影响员工对组织的忠诚度,对集体环境有着积极评价的员工对该职业有着较高的归属感和认同感,反之越低[30]。因此,个体对职业的认同感既需要内部因素的支持,又需要工作环境持续的强化[31]。由此,同事支持通过集体心理所有权促进职业认同的发展。基于此认识,提出研究假设:

H4:集体心理所有权在同事支持对职业认同之间的关系起着中介作用。

三、研究设计

数据来源于“中国社会工作动态调查”,通过对数据的清洗和赋值,采用逐步回归方法,建立多元回归模型和中介效应模型,探索社会工作者职业认同、集体心理所有权、同事支持之间的关系。