科技创新、工业集聚与实体经济发展

作者: 汪发元 张东晴

摘 要:基于安徽省16个城市2010—2020年的统计数据,应用空间计量模型,研究科技创新、工业集聚对实体经济发展的影响。结果显示:科技创新对实体经济的发展具有显著的直接效应和空间溢出效应;工业集聚对实体经济的发展具有显著的直接效应,空间溢出效应不显著;科技创新、工业集聚对实体经济的发展效应具有地域上的空间异质性;科技创新、工业集聚对实体经济的发展具有空间溢出效应,既存在因素差异性,也存在空间异质性。为此,应当加强对科技创新的重视,进一步明确科技创新目标;加强城市间产业链谋划,进一步密切产业链的衔接;加强科技创新成果交易,进一步促进科技成果应用;加强城市间的发展协作,进一步激发空间溢出效应;加强区域发展整体谋划,进一步促进城市间的协作。

关键词:科技创新;工业集聚;实体经济;空间模型

基金项目:安徽省哲学社会科学规划项目“科技创新促进安徽实体经济发展及政策引导研究”(AHSKY2021D54)

[中图分类号] F207 [文章编号] 1673-0186(2022)009-0103-014

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2022.009.008

国家十四五规划明确指出,要“坚持把发展经济着力点放在实体经济上,加快推进制造强国、质量强国建设,促进先进制造业和现代服务业深度融合”。如何落实国家十四五规划的精神,各级政府在制定经济政策的过程中,需要围绕发展实体经济、服务实体经济下功夫,需要强化制造产业的发展,围绕经济高质量发展下功夫,需要促进制造业和其他相关产业的深度融合。同时,国务院还制定了《关于加快建设全国统一大市场的意见》,并且把科技创新和产业升级作为其中的重要目标。实体经济的发展根本的支撑需要科技创新的支持,制造业强国的实现也需要转变发展思路,通过经济圈、城市圈等形式,密切产业之间的联系,拓展产业的延伸,促进工业的集聚。那么,科技创新、工业集聚对实体经济的发展到底会产生什么样的影响呢?其中的内在机理又是什么呢?弄清这些问题,对于科学地制定产业发展政策,落实国家十四五发展规划具有重要的现实意义。

一、文献综述

世界经济发展变化的实践再次告诫我们,国家在国际舞台上的地位和话语权,与国家的综合国力紧密相关,而国家的综合国力在很大程度上又取决于国家的实体经济发展能力,特别是高水平制造业,支撑着国家国际竞争力。2015年,习近平总书记在中共十八届五中全会第二次全体会议上的讲话强调指出,“我们的政策基点要放在企业特别是实体经济企业上,高度重视实体经济健康发展,增强实体经济赢利能力”[1]75。后来,习近平总书记又在多次会议及多种场合反复强调要大力发展实体经济。自此,强化实体经济的发展成为各级政府政策制定的着力点,也成为学术研究的热门话题。综观已有关于实体经济发展的研究,主要集中在以下三个方面。

第一,科技创新及相关因素对实体经济发展的影响。科技创新创造出了数字经济形态,罗茜等认为一方面可以通过产业数字化、数字产业化直接作用于实体经济,另一方面可以通过影响实体产业供需结构,促使产业结构合理化间接推进实体经济发展[2]。杨美龄等研究认为绿色创新和实体经济发展之间具有双向的格兰杰因果关系,无论是为实体经济提供资金支持的财政投入,还是为实体经济提供科技支持的绿色创新,对实体经济的发展都具有显著的正向影响[3]。数字经济的核心是数字技术的应用,张延林等认为在数字技术与实体经济深度融合的过程中,首席信息官CIO发挥着关键性作用[4]。当然,数字经济的影响也遵循相应的规律,而且在不同的地域和不同的产业影响效果不同。马勇等认为从地域上分析,数字经济对中部地区实体经济表现出挤出效应,呈现出倒“U”型关系,而且数字经济对中部地区实体经济存在影响“门槛”[5]。周小亮等研究显示,数字经济对于实体经济的挤出效应也存在边际递减规律[6]。从作用机理上分析,渠慎宁研究认为,以数字技术为核心的区块链,已广泛应用于实体经济的主要部门,成为协调信息技术与医疗、交通运输、能源等各产业融合的新载体[7]。为此,陈劲研究提出,促进实体经济的发展,需要实现人工智能与实体经济的整合式创新[8]。

第二,工业集聚及相关因素对实体经济发展的影响。随着城市化的快速发展,实体经济与城市化的发展相伴随,而且实体经济的发展以工业集聚的形态呈现在工业园区。工业集聚可能导致产业链的重新磨合和优化,表现出先降再升的作用效应。吉亚辉等研究显示,实体企业协同集聚通过提高科技水平,具有长期改善生态环境的效应[9]。同时,工业集聚还会影响到能源利用的效率,其作用效果与实体经济发展的水平直接相关。陈宇峰等研究表明,长江经济带中游地区的工业集聚对能源效率有显著的负向影响,而上下游地区工业集聚对能源效率具有正向影响[10]。

第三,数字技术和金融监管对实体经济发展的影响。科技创新通过数字技术提升金融科技创新水平,并对地区实体经济增长产生显著的促进作用,鲁钊阳等研究显示,城镇化水平高、工业集聚程度高、经济发展水平高的地区促进作用更明显[11]。杨庐峰等研究认为,数字技术经济深度融合发展可以促进创新发展动力提升,提高资源配置效率,改善经济发展质量[12]。齐景嘉等研究显示,金融科技通过提高金融机构的经营效率,促进了实体经济获得快速融通资金,通过支持实体经济进行数字化改造,产生正向积极影响[13]。同时,马亚明等研究显示,数字技术强化了金融监管的手段,可以有效地抑制企业金融化行为,提高实体经济资本配置效率[14]。王博峰研究显示,金融监管强度和实体经济增长之间存在“倒U型”关系,金融监管强度尚未达到“最优水平”[15]。夏杰长等研究显示,金融监管强度的提升提高了金融业对实体经济的服务质量,为经济高质量发展赋予了新的动能[16]。

上述研究精准地剖析了科技创新、工业集聚和实体经济发展之间的内在逻辑关系,为深入研究实体经济发展奠定了坚实的基础,但由于研究的目的和视角不同,少有研究把科技创新、工业集聚和实体经济发展纳入同一研究框架,详细考察多种核心要素与实体经济之间的关系。本研究的边际贡献在于:第一,围绕安徽省提出的以科技创新撬动全局发展的省域发展战略,检验科技创新、工业集聚对实体经济发展的空间效应;第二,根据安徽省的不同区域特点,以及经济发展不平衡的客观实际,分为皖北、皖中和皖南三个区域,研究科技创新、工业集聚对实体经济发展效应的空间异质性;第三,在区分不同区域的基础上,进一步检验科技创新、工业集聚对实体经济发展的空间溢出效应,探明了不同区域科技创新、工业集聚对实体经济发展作用的不同效果和机理。

二、理论基础与研究假设

根据嵌入型理论,分析科技创新、工业集聚与实体经济发展的内在逻辑关系,分析科技创新、工业集聚对实体经济发展可能产生的影响效果。根据创新扩散理论,分析科技创新、工业集聚与实体经济发展的空间效应。

(一)科技创新对实体经济发展的影响

科技创新是国家、机构和企业投入科研经费,资助研究人员在科学技术领域做出的具有独特价值的知识产权。科技创新活跃度越高,科技创新成果的产出就越多,体现出的科技创新水平就越高。但科技创新对实体经济发展是否就一定可以产生促进作用呢?嵌入型理论认为,人类经济嵌入并缠结于经济与非经济的制度之中,受到相关制度多种因素的影响。在社会制度下可能影响实体经济发展的各种因素中,科技创新最为重要。科技创新与实体经济发展之间的关系非常复杂,可能还与管理者的自信有关,虽然科技创新可以促进实体经济发展,但由此也可能引发管理者过度自信,管理者自信对实业投资的影响呈现出“倒U 型”的发展趋势[17]。科技创新成果只是静态成果,只有进入并应用于实体经济,才能对实体经济的发展产生推动效果。根据创新扩散理论,创新成果及其应用,会按照一定的规律对外扩散。科技创新通过正向调节金融发展对实体经济增长产生影响并对外扩散,发展水平越低的地区扩散效应越明显,而且扩散具有一定的时滞性[18]。正是由于科技创新发展的阶段性与经济发展的阶段性并不同步,其影响效应在不同的阶段表现出显著差异,并在空间上存在着显著异质性[19]。基于上述理论分析,提出假设1。

H1:科技创新对实体经济发展具有促进作用,并具有正向空间溢出效应,但具有区域异质性。

(二)工业集聚对实体经济发展的影响

随着城市化水平的逐年提升,产业结构快速调整,产业集聚度进一步提升,工业集聚度进一步提高。产业集聚具体表现为工业集聚,工业集聚会集中显现出实体经济对科技成果的需求,从而又会为科技创新提供动力,促进科技成果交易和传播速度的提高[20],从而对实体经济产生正向的促进作用。工业集聚又会派生出营商环境的改善,促进政府服务效率和服务水平的提高,促进实体经济高质量发展[21]。由于区域内不同城市之间工业集聚水平存在客观差异性,城市之间是否形成产业链存在不确定性及滞后性,加之生产要素和资源的有限性,城市之间必然在一定期间内形成竞争,如果城市之间差异不明显,或投资者对城市差异不敏感,则工业集聚和科技创新对实体经济发展的空间溢出效应不显著。如果城市之间差距明显,在虹吸效应的作用下,生产要素和资源就会流向工业集聚度高、科技创新水平高的城市,从而表现出负向空间溢出效应。据此,提出假设2。

H2:工业集聚对实体经济发展具有促进作用,空间溢出效应或者不显著或者显示为负向效应。

(三)科技创新和工业集聚空间溢出效应的区域异质性

科技创新所需资金来源复杂,成果水平高低不一,成果转化性差异很大,既与成果本身的特点有关,更与科技创新成果交易市场的活跃程度密切相关。而工业集聚虽说与产业特点有关,但更多却是城市化的附属产物,与城市化进程密切相关。科技创新需要大量资金支持,而科技创新的资金来源非常复杂,既有政府资金,也有企业方面的社会资金,这些资金在不同城市差异性很大。工业集聚重点与城市化水平相联系,相同城市化水平基本没有本质差异。因此,科技创新对实体经济发展的空间溢出效应具有明显的不确定性。工业集聚在经济相对落后及产业链联系紧密的区域,因为单个城市难以形成完整的产业链,产业链只能在相邻的城市之间构建。由于同一产业链上的企业处于不同城市之间,城市与城市之间的实体经济发展就形成了相互依赖,相互促进的内在机制,这样就可能产生出正向溢出效应。在经济相对发达的区域,每个城市政府制定经济政策时都会追求最优,加上每个城市的产业都形成了自身的特点,这样所在城市的政策以及经济资源对周边城市的吸引力就不强[22],从而产业链的形成很可能更多局限于同一城市,城市之间缺乏产业链必要的衔接,在虹吸效应的作用下,某一城市工业集聚的提升,可能会吸引周边城市的优质资源和生产要素,从而对实体经济的发展产生负向溢出效应。据此,提出假设3。

H3:科技创新和工业集聚由于自身特点不同,对社会和政府的依赖性不同,其空间溢出效应也不同。

三、模型设定与数据

根据本文的理论基础和研究假设,确定计量分析的核心变量,从官方公布的统计资料中收集研究所需要的统计数据,并选择合适的计量模型。

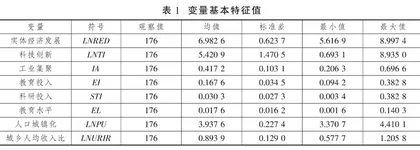

(一)变量选取

1.核心变量

核心变量包括被解释变量和解释变量,其中被解释变量为实体经济发展(RED),解释变量包括科技创新(TI)和工业集聚(IA)。参考已有文献,以GDP为基础,剔除金融业和房地产业之后,剩余的值就是实体经济发展的水平[23]。学术界衡量科技创新的指标并不统一,有多种方式,本研究从科技创新的本意出发,选择区域专利授权数来衡量科技创新水平。这样可以从根本上反映出区域科技创新活跃度和技术研发热度。专利授权数越多,说明区域科技创新能力越强。关于工业集聚的指标,借鉴已有研究,采用工业增加值与GDP的比值来进行衡量,主要表明的是工业企业从产值到布局的集中度。

2.控制变量

在实践中,实体经济的发展是多方面因素综合作用的结果。因此,还必须选择一定的因素作为控制变量。本研究选取教育投入(EI)、科研投入(STI)、教育水平(EL)、人口城镇化(PU)和城乡人均收入比(URIR)作为控制变量。教育是培养人才的核心形式和手段,而人才是推动社会发展的根本要素,能够为实体经济的发展提供源源不断的动力。科研投入水平从很大程度上决定了科研产出的数量和水平,较高的投入能够为科研活动提供资金支持,促进科研成果的产出。人口城镇化是实体经济发展的必要支撑,城镇人口既直接参与实体经济的生产经营,又可以扩大消费支持实体经济的发展。人均收入的高低决定了消费的水平,是支持实体经济发展的重要因素。因此,这些因素被选为本研究的控制变量。根据不同控制变量的特点,本研究分别选择相应的衡量办法。具体为:选择教育支出与财政总支出的比值(%)为教育投入,选择科研支出与财政总支出的比值(%)为科研投入,选择在校大学生人数与总人口的比值(%)为教育水平,选择城镇常住人口与总人口的比值(%)为城镇化水平,选择城市人均收入与农村人均收入的比值(%)表示城乡人均收入比。这些指标值越大,表明各相应变量水平越高。