产业结构合理化对碳排放影响的空间效应

作者: 孙凌宇 罗杨帆

摘 要:在“碳达峰、碳中和”的大背景下,阐释产业结构合理化影响碳排放的理论机制,基于中国30个省级行政区的面板数据,运用解释力更强的动态空间面板模型考察产业结构合理化对碳排放影响的空间效应。研究发现:理论上,产业结构合理化通过结构优化效应、碳排放强度降低效应和能源消费优化效应影响碳排放。回归结果显示,空间溢出效应是研究产业结构合理化影响碳排放的重要因素,产业结构合理化和城乡收入差距抑制碳排放,碳排放强度、环境规制和城镇化促进碳排放。在我国由工业化迈向城镇化的过程中,产业结构合理化对碳排放的抑制作用变强,城乡收入差距的碳排放效应由促进转变为抑制。

关键词:碳排放;产业结构合理化;动态空间面板模型;空间溢出效应

基金项目:重庆社科规划重点调研课题“碳达峰碳中和背景下成渝地区绿色制造发展研究”(2022skldy05);重庆市社会科学规划中特追加重大项目“重庆市推动形成绿色发展方式的路径创新研究”(2020ZDZJ15)。

[中图分类号] F062.1 [文章编号] 1673-0186(2022)010-0055-014

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2022.010.005

改革开放以来,我国经济持续高速增长,经济规模由1978年的3 678.7亿元增加至2020年的1 006 363.3亿元,物质产品极大丰富,人民生活质量快速提升。与此相伴随的是,我国的碳排放量迅速增加,在进入21世纪后,我国成为世界上最大的温室气体排放和能源消费国[1-2],节能减排逐步成为我国政府的重要工作。2020年9月22日,我国政府在联合国大会上做出庄严承诺,提出力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,2060年前争取实现二氧化碳排放“收支相抵”的减排目标。

由于化石能源在我国能源结构中占比较大,保持经济增长必将产生大量二氧化碳排放,我国面临巨大的减排压力,而产业结构是影响碳排放的重要因素,对碳排放的促进作用仅次于经济增长。在此基础上,有研究认为当产业结构不合理时,经济增长才会促进碳排放,所以产业结构是影响碳排放的最主要因素[3]。研究产业结构合理化的减排效应可为我国碳减排提供政策启示,推动我国更早实现碳达峰碳中和。

一、文献综述与问题提出

在对碳排放影响因素进行分解的过程中,许多学者认为产业结构是影响我国碳排放的主要因素。朱勤等研究发现产业结构对碳排放的贡献率仅次于经济产出和人口规模[4]。谭飞燕和刘辉煌研究认为碳排放量与产业结构变化具有极大的正相关性[5]。一些学者研究了产业结构对碳排放的影响机制。田华征和马丽研究发现不同工业部门产值与其碳排放的关系不同[6]。顾阿伦和吕志强研究认为我国的基础性行业大多是高耗能行业,提出节能减排的重点是降低第二产业比重[7]。杨恺钧和杨甜甜同样提出第二产业比重增加不利于碳减排,并进一步发现产业结构对碳排放强度的影响存在门槛效应[8]。

自周振华对产业结构理论进行系统研究,提出产业结构调整包括产业结构合理化和产业结构高级化,该观点就得到了学术界的广泛认同[9],产业结构合理化衡量了产业间要素配置的效率水平,着重关注资源在三类产业间的配置,同时度量了投入和产出之间的协调程度,而产业结构高级化衡量产业结构的优化升级。已有文献显示,学者利用不同模型、不同数据对两者的碳排放效应进行实证分析,相应的研究结论不尽相同。苏方林和黎文勇基于1997—2012年西南地区数据,设定面板回归模型,研究提出产业结构合理化和产业结构高级化均抑制碳排放[10]。孙攀等在产业结构调整的碳排放效应研究中考虑空间因素,基于1999—2014年省级数据,设定空间杜宾模型,研究发现产业结构合理化促进碳排放,产业结构高级化抑制碳排放[11],当孙攀等修改模型设定后,利用相同数据研究得出产业结构合理化与产业结构高级化均抑制碳排放[12]。余志伟等采用空间计量模型考察了产业结构高级化对碳排放强度的影响,研究发现产业结构高级化对碳排放强度具有抑制作用[13]。

由于产业结构高级化对碳排放的抑制作用高于产业结构合理化[14-15],所以近年来学者更多关注产业结构高级化的碳排放效应,赵玉焕等基于1998—2017年30个省级行政区数据,设定空间杜宾模型,研究发现产业结构升级具有碳排放抑制效应,但在西部地区不显著[16]。张晨露和张凡基于2004—2020年长江经济带数据,设定空间杜宾模型,研究提出产业结构升级对碳排放的直接效应为负,但间接效应为正[17]。伴随着资源配置在碳减排中作用的提升,有研究认为产业结构合理化的碳减排效应已经高于产业结构高级化[18],而深入研究产业结构合理化的碳排放效应相关文献还较少,在考察分析中还存在一些不足。

已有研究为本文提供了深厚的理论基础和经验借鉴,然而产业结构合理化和碳排放的关系还有一定的研究空间。具体而言:首先,部分学者在产业结构合理化的碳排放效应研究中考虑了空间效应,但同时考虑空间效应和时间滞后效应的研究还很少;其次,现有文献关于产业结构合理化对碳排放的影响机制分析有待进一步完善;最后,已有文献忽略了不同经济发展阶段下,产业结构合理化的碳排放效应存在不同的可能性。

在此基础上,本文基于2002—2019年我国30个省级行政区(不含西藏、香港、澳门和台湾)的面板数据,利用动态空间面板数据模型考察产业结构合理化对碳排放影响的空间效应。一方面,同时考虑空间效应和时间滞后效应,可以更为全面地考察产业结构合理化的碳排放效应,为产业结构合理化和碳排放的分析提供新的视角,丰富现有研究;另一方面,研究不同经济发展阶段中产业结构合理化对碳排放影响的空间效应,可以为当前处于不同经济发展阶段的地区制定相关政策提供一定启示。

二、机制分析

已有研究表明,产业结构合理化对碳排放具有重要影响。产业结构合理化程度衡量了要素投入结构和产业结构的耦合程度,反映了产业间协调程度,表征各产业间要素配置的合理化水平[9]。产业结构合理化是资源配置持续优化的过程,体现为资源利用效率的不断提高,进而抑制碳排放。在梳理文献的基础上,本文从产业结构合理化的资源配置改善效应、碳排放强度降低效应和能源消费优化效应三个角度阐述产业结构合理化对碳排放的影响机制。

(一)产业结构合理化的资源配置改善效应

产业结构合理化将改变现有的产业间组合关系,相应的生产要素组合关系也发生改变,形成更加高效的区域分工协作。我国作为世界上工业规模最大的国家,产业间要素调整所产生的资源配置改善效应对碳排放有重要影响,产业结构合理化的资源配置改善效应表现为包括劳动力、资本、技术等投入要素在产业间不断动态调整和重新分配的过程。首先,生产要素总是由生产率低的产业向生产率高的产业转移,伴随着经济发展和技术进步,生产要素由初级产品生产部门向工业制造部门转移,进而向服务部门转移,最终保持基本平衡[19],在当前我国经济发展阶段主要表现为第一产业、第二产业的生产要素向第三产业转移所带来的减排效应。其次,以市场为导向,生产要素逐渐由落后的工艺技术流向先进工艺技术,新旧技术、新旧设备、新旧材料和新旧工艺的逐步替代将抑制二氧化碳排放,如农业绿色发展的减排效应、工业低碳技术应用的减排效应和绿色低碳产业替代传统产业的减排效应。

(二)产业结构合理化的碳排放强度降低效应

碳排放强度表示单位GDP的二氧化碳排放量,是反映经济增长与二氧化碳排放两者联系的重要指标,产业结构合理化通过提高资源配置效率和调整产业比重影响碳排放强度[20]。有研究指出,产业结构不合理是促进碳排放的最主要因素,资源错配约束了企业产能,导致经济增长伴随大量碳排放,而产业结构合理化可提高资源配置效率,降低因单位产品生产导致的二氧化碳排放,从而降低碳排放强度。同时,产业结构合理化是优化经济发展方式的过程,通过市场回报和产业政策调整三大产业比重,推动资源密集型产业向技术、资本密集型产业转型,进而降低碳排放强度。

(三)产业结构合理化的能源消费优化效应

产业结构合理化从能源强度和能源结构两方面影响二氧化碳排放。一方面,产业结构合理化提高了资源利用效率,降低单位GDP的能源使用,通过减少能源消耗强度降低二氧化碳排放。另一方面,截至目前,化石能源在我国能源消费结构中仍占较大比例,可再生能源占比较少[21]。产业结构合理化有利于促进化石能源使用向清洁能源使用转变,通过调整能源消费结构降低二氧化碳排放。

总的来说,通过资源配置改善效应、碳排放强度降低效应和能源消费优化效应,产业结构合理化推动各个产业结构水平所对应碳排放量的下降,对节能减排起到积极作用,促使我国更早实现碳达峰。

三、实证模型

由机制分析可知,产业结构合理化通过资源配置改善效应、碳排放强度降低效应和能源消费优化效应对碳排放产生影响。同时碳排放存在一定的空间溢出效应,因此,文章通过构建动态空间面板模型对产业结构合理化的碳排放效应进行实证分析。

(一)模型设定

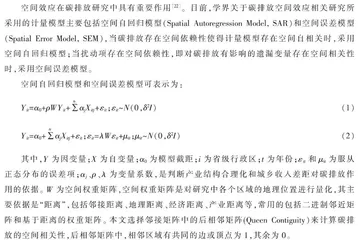

空间效应在碳排放研究中具有重要作用[22]。目前,学界关于碳排放空间效应相关研究所采用的计量模型主要包括空间自回归模型(Spatial Autoregression Model, SAR)和空间误差模型(Spatial Error Model, SEM),当碳排放存在空间依赖性使得计量模型存在空间自相关时,采用空间自回归模型;当扰动项存在空间依赖性,即对碳排放有影响的遗漏变量存在空间相关性时,采用空间误差模型。

空间自回归模型和空间误差模型可表示为:

Yit=α0+ρWYit+αjXitj+εit;εit~N(0,δ2I)(1)

Yit=α0+αjXitj+εit;εit=λWεit+μit;μit~N(0,δ2I)(2)

其中,Y为因变量;X为自变量;α0为模型截距;i为省级行政区;t为年份;εit和μit为服从正态分布的误差项;αj、ρ、λ为变量系数,是判断产业结构合理化和城乡收入差距对碳排放作用的依据。W为空间权重矩阵,空间权重矩阵是对研究中各个区域的地理位置进行量化,其主要依据是“距离”,包括邻接距离、地理距离、经济距离、产业距离等,常用的包括二进制邻近矩阵和基于距离的权重矩阵。本文选择邻接矩阵中的后相邻矩阵(Queen Contiguity)来计算碳排放的空间相关性,后相邻矩阵中,相邻区域有共同的边或顶点为1,其余为0。

由于碳排放是一个动态过程,当期碳排放受到前期碳排放的影响,因此选择动态空间面板模型来考察产业结构合理化对碳排放的影响效应。本文建立的动态空间面板模型如下:

lnemissionit=θlnemissionit-1+ρWijlnemissionit+βstructureit+γlnzit+αi+υt+εit;εit=λWijεit+μit(3)

其中,emissionit为第i个省级行政区在t年份的碳排放;structureit为产业结构合理化指数; z表示控制变量向量,包括城乡收入差距(gap)、能源强度(intensity)、城镇化率(urbanization)、环境规制(regulation)和对外开放程度(open);ρ为空间滞后系数;λ为空间误差系数;W为空间权重矩阵。

由于产业结构合理化可以有效改善收入不平等[23],为了控制产业结构合理化与城乡收入差距的交互性影响,所以在式(3)的基础上加入产业结构合理化和城乡收入差距的交叉项 ,最终的动态空间面板模型为:

lnemissionit=θlnemissionit-1+ρWijlnemissionit+βstructureit+δstructureit×gapit+γlnzit+αi+υt+εit;