在诗词里邂逅江南

作者: 张永祎

提到江南诗词,我们第一时间想起的就是白居易的《忆江南》:“江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?”这是白居易回忆自己当年在杭州、苏州做官时,曾经看到过的江花日出、绿水如蓝的动人景象。“能不忆江南?”这个反问句式不仅诉说了诗人对江南的深切热爱,也激发着读者对这片神奇土地的无限憧憬和向往。

“江南”一词最早见于战国时期屈原《楚辞·招魂》中的“魂兮归来哀江南”,这里的“江南”主要指古楚国长江南部,即现在湖南、湖北、江西等长江以南的地区。秦汉时期,江南主要指今长江中游以南的地区,即今湖南与湖北南部。唐代贞观元年(627),全国被分为十个道,江南道的范围大致在长江以南,自湖南西部向东直至海滨。两宋时期,镇江以东的江苏南部及浙江全境被划为两浙路。到了明清时期,江南的核心范围大致包括苏州、松江(上海)、常州、镇江、应天(南京)、杭州、嘉兴、湖州以及后来从苏州分离出来的太仓直隶州。由此可见,在历史沿革的脉络中,江南的格局基本定义在长江中下游地区,包括上海、江苏、浙江、江西、湖南、湖北、安徽等沿江地区,其核心地带至少包括上海、浙江、安徽、江苏南部和地处长江以北的扬州,扬州因江南文化而成为文化江南。

江南能够留住我们的,不仅是别有洞天的风情,还有别出心裁的诗词。它们从遥远的古代蜿蜒而来,深邃幽美,风光无限,身临其境,渐行渐近,很快就能把我们带入玲珑剔透的多彩江南。

水韵江南的诗情

对于江南来说,水是不可替代的特征,江南如果没有水,就不称其为江南了。水是现实中最近的景,也是记忆中最远的情。赵师侠在《江南好》中说得好:“天共水,水远与天连。天净水平寒月漾,水光月色两相兼。月映水中天。”这里河流纵横,水网密布,无处不在,无时不有,流动之水,是脉搏,是血管,是神经,将整个江南大地连为一体。除淮河、长江、钱塘江、京杭大运河等主要水系外,还有数以千万计的大小河流,即便是从许多地名中的三点水偏旁来看,诸如渚、港、溪、浦、浒、湾、浔、浜、滨、湖、泽、河、渡、潭、洋、濮等,也足以说明这里是水的天下。江南的蕴水量很高,但含诗量更高。许多江南诗词都是情感的“水产品”,活色生香,鲜美无比,在江河湖海的盛宴上,风味独特,大展风采。

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,我们不知道长江孕育过多少诗人,但我们知道长江里一直澎湃着动人心魄的千年名句。“江流天地外,山色有无中”(王维《汉江临眺》);“星垂平野阔,月涌大江流”(杜甫《旅夜抒怀》);“山随平野尽,江入大荒流”(李白《渡荆门送别》);“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”(杜甫《登高》);“天门中断楚江开,碧水东流至此回”(李白《望天门山》);“大江来从万山中,山势尽与江流东”(高启《登金陵雨花台望大江》);“中有万里之长江,回风滔日孤光动”(杜甫《王兵马使二角鹰》);“长波逐若泻,连山凿如劈”(白居易《自蜀江至洞庭湖口有感而作》);“八月长江万里晴,千帆一道带风轻。尽日不分天水色,洞庭南是岳阳城”(崔季卿《晴江秋望》);“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”(杨慎《临江仙·滚滚长江东逝水》)……从青藏高原走来的长江,汪洋浩瀚,磅礴气势,奔腾不息,一泻千里,一往无前,在上游地区穿峡越谷,惊涛骇浪,水流湍急,到了中下游地区河道弯曲、江阔水深,水流平缓,视野开阔。诗人们通过亲身所历,把长江中下游的宜人景色、壮美精神、宏大气象表现得淋漓尽致。

天地悠悠,运河泱泱。雪浪千里,云樯八方。浩荡无匹,奔流最长。北起京津,南抵苏杭。漕运有功,青史流芳。京杭大运河是一本由水波写成的书,一首用船帆写成的歌。唐代诗人皮日休《汴河怀古其二》:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”许多人都认为隋朝是因为大运河而灭亡的,可也正是大运河实现了史无前例的千里通航。如果不是隋炀帝建造龙舟贪图享乐,这一壮举的历史贡献可以与大禹治水论高低。应该说,这条运河对沟通南北、繁荣经济、灌溉防洪等,都产生了巨大作用。其实,这条运河最早可追溯到春秋时期的吴王夫差。公元前486年,夫差出于军事目的,号令开凿邗沟,为大运河铲下第一锹土。瓜洲古渡就是邗沟运河入江口的重要水驿。白居易《长相思》中“汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头”一句,明确地写出了汴水与泗水在汇入淮河后,经邗沟南下至瓜洲,最终在此流入长江。三个“流”字,不仅写出了水道的蜿蜒曲折,而且酿造了一种流水缓缓、低徊缠绵的生动情韵。

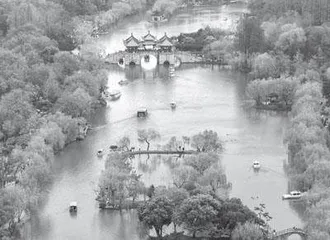

江南地区湖泊众多,有鄱阳湖、洞庭湖、太湖、西湖、瘦西湖等,在这里孕育了许多名诗警句。据说,王勃《滕王阁序》中“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”就是对鄱阳湖的生动再现;范仲淹《岳阳楼记》中“春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷”也是对洞庭湖的远思遐想。洪亮吉《木兰花慢·太湖纵眺》中写道:“眼中何所有?三万顷,太湖宽。”一望无际的太湖横跨江、浙两省,号称三万六千顷。对于西湖的描写更是数不胜数,最让人津津乐道的还是苏轼《饮湖上初晴后雨》中的名句“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”。西施乃天下之绝美,沉鱼之容世人皆知,诗人通过“欲把西湖比西子”把西湖拟人化、具象化,几乎“道尽西湖好处”,以致“西子湖”竟由此成了西湖的别名。乾隆元年(1736),钱塘(今杭州)诗人汪沆到扬州游玩,兴趣盎然地写下了《瘦西湖》这首诗:“垂杨不断接残芜,雁齿红桥俨画图。也是销金一锅子,故应唤作瘦西湖。”“瘦西湖”之名最早见于清初吴绮的《扬州鼓吹词序》:“城北一水通平山堂,名瘦西湖,本名保障湖。”但汪诗一出,四方传颂,影响更大,“瘦西湖”之名由此日炽。

万水向东、百川归海的壮阔景象,使得大海早早地就被纳入诗词的版图。“百川东到海,何时复西归”(汉乐府《长歌行》);“白日依山尽,黄河入海流”(王之涣《登鹳雀楼》);“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回”(李白《将进酒》);“三万里河东入海,五千仞岳上摩天”(陆游《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首·其二》)……在古人的眼中,东海就是现在烟台以东的黄海海面,所以写黄河的基本都是流入东海的,而南海是今江、浙、沪以东的海面,也就是长江流入大海的地方。“巨海一边静,长江万里清”(李白《赠升州王使君忠臣》)。江海相连,水脉相通,波涌浪叠,极其壮观,喜者甚众,但以江写海,臻于江海合一的扛鼎之作,当属张若虚的《春江花月夜》。诗人通过不断递进的结构方式,把春、江、花、月、夜,依次写出,字字惊艳,句句入神,所谓“诗中的诗,顶峰上的顶峰”“孤篇盖压全唐”真的是名不虚传。这首诗的起笔是海,“春江潮水连海平,海上明月共潮生”;落笔也是海,“斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路”,也就是说,诗人是立足于大海的视角来鸟瞰长江的,或者说是直接描摹在自己家乡扬州看到的“大江入海流”的壮阔景象。月涌大江,深挚绵邈,沧海横流,气势磅礴。透过他所写的春江花月夜,我们看到了大海所包含的无限情思。

水做的江南,无处不是诗题,顺水而下,从路上到心上,从眼里到心里,两岸风光迎面来,诗情画意翩翩至。当你来到西施浣纱的江畔时,可以读懂“朝为越溪女,暮作吴宫妃。贱日岂殊众,贵来方悟稀”;当你畅游到“伤心桥下春波绿,曾是惊鸿照影来”的沈园时,对于陆游与唐婉爱而不得的爱情,会寄寓深深的同情;当你走到梁祝化蝶双双飞的上虞古镇时,因为“自古多少姻缘事,到头总是离别情”的诗句,能够明白比翼双飞之所以传唱千古的缘由。当你来到西湖边岳王庙,仿佛能够听到“莫等闲、白了少年头,空悲切”的铮铮誓言;当你看着纪念秋瑾的风雨亭,眼前就仿佛浮现出“漫云女子不英雄,万里乘风独向东”的鉴湖女侠身影。一座姑苏城,半城江南诗,当你看到“人家尽枕河”的水乡风貌,也一定会为“水巷小桥多”的神奇而惊叹;当你停泊在“姑苏城外寒山寺”,“夜半钟声到客船”的袅袅余音也一定会在旖旎心中久久回荡。白娘子与许仙“夫妻恩爱受煎磨,水漫金山怒斗魔”的爱情传说,让我们知道什么才叫真正的“情比金坚”。当你站在金陵凤凰山上向远处眺望时,就能亲眼所见“三山半落青天外,二水中分白鹭洲”;在朱雀桥边和乌衣巷口的余晖里,“旧时王谢堂前燕”也会悄悄地“飞入寻常百姓家”;在“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家”的意境中,照样可以对桨声灯影的秦淮河流连忘返。在安徽泾县的“桃花潭水深千尺”中,我们至今都能够感受到“不及汪伦送我情”的真挚友谊;随着“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”,我们在朋友离别的惆怅中,也能够咀嚼到烟花三月下扬州的淡淡喜悦……

原来,江南之水珍藏着诗人们的江南情结。乌篷穿桥洞,脉脉水悠悠,人语断桥边,独倚望江楼,随意春芳歇,斜风不须归,也许突然在某个瞬间,他们有所感触,有所发现,有所收获,拿起生花妙笔,记录下自己此刻的心跳、滚烫的记忆和情感的浪花。

烟雨江南的诗意

江南是水的世界,也是雨的世界。烟气氤氲似有若无,雨雾弥漫梦幻迷离。一袭江南梦,醉卧烟雨中。韦庄《菩萨蛮·人人尽说江南好》中写“春水碧于天,画船听雨眠”;陆游《秋晚》中写“江南烟雨岸,何处不堪留”;张嵲《题鲜于蹈夫墨梅二绝句》中写“何郎不作凌风句,幻出江南烟雨时”。苏轼对此更是情有独钟,在《赠王寂》中有“记取江南烟雨里,青山断处是君家”;在《望江南·超然台作》中有“春未老,风细柳斜斜。试上超然台上看,半壕春水一城花,烟雨暗千家”;在《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》中有“长记平山堂上,欹枕江南烟雨,杳杳没孤鸿”。千百年来,许多诗人都被江南的烟雨美景迷住了、拽住了、抓住了,他们在烟雨蒙蒙的江南中,感受到了匪夷所思的诗意和出人意料的浪漫。他们热爱细雨蒙蒙,喜欢雨雾笼罩中的独特美感,每每遇到烟锁朦胧,他们都能透过薄如蝉翼的雨帘,以形写神,出神入化,全心全意地为书写烟雨江南之美添砖加瓦。

其中,人们最熟悉、最喜欢的就是杜牧的《江南春》。他通过寥寥28个字,以极具概括性的语言,给我们描绘了一幅生动形象的烟雨江南:“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”首句“千里莺啼绿映红”,通过广角镜头的摇移,掠过南国大地,越过广阔田野,推送出莺啼声声绵延不绝、丛丛绿树掩映红花的美丽景象。次句“水村山郭酒旗风”则把镜头拉回,聚焦在依山靠郭的临水村庄,在迎风招展的酒旗中,看到了人间烟火的袅袅升起。第三句“南朝四百八十寺”直接述说南朝时金碧辉煌的寺庙屋宇至今仍在。第四句“多少楼台烟雨中”则写出了一切被笼罩在迷蒙烟雨之中。有人说前两句写晴天,后两句写雨天,但我认为这是诗人在一天之中先晴后雨的不同遭遇。虽然两者缺乏过渡,但前两句衬托后两句是显而易见的,主要在于蓄势,不断垫高人们的审美期待,最终的落脚点还是在雨天上。当一道雨帘突然拉开以后,斜风细雨的氛围就立刻覆盖了全诗,若隐若现,似有似无,确实别有一番景致。江南的春天也因此增添了更多朦胧迷离的色彩,让烟雨江南之美在这里也更加一目了然。

由此可见,江南的雨从古至今在诗词中一直下着,没有停息过,总是淅淅沥沥、密密麻麻,从春天到夏天,从零星到集中。“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙”,梅雨季节大概是从每年的6月中旬到7月上旬,如果加上其他季节的降水,江南的雨天总量不到全年的三分之一,也就是说江南晴天远远多于雨天。“暮春三月,江南草长,杂树生花,群莺乱飞”,这样的江南晴天,难道不是很美吗?为何“一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”之类的雨天,会格外受到诗人们的青睐?对此,我一直想不通。直到偶然看到诗人汪国真《江南雨》中写道:“江南也多晴日/但烙在心头的却是/江南的蒙蒙细雨。”醍醐灌顶,恍然大悟,不是说江南的晴天不美,而是说江南的烟雨更能落在人们的心头。

一帘雨幕飘落江南,四处茫茫,润物无声,不仅淋湿了大地,也淋透了心情。“撑着油纸伞,独自彷徨/在悠长、悠长/又寂寥的雨巷/我希望逢着/一个丁香一样地/结着愁怨的姑娘……”这是戴望舒久负盛名的《雨巷》,之所以能够如此深入人心、让人感同身受,就是因为它凝结着绵绵不绝的乡愁。天下之佳人,莫若江南;江南之丽者,莫若雨中。幽深雨巷,一城烟雨,伞下佳人,惊鸿一瞥。擦肩而过,过目难忘。一日不见兮,思之如狂。凤飞翱翔兮,四海求凰。无奈佳人兮,不再雨巷。只留下魂之缠绵,思之不舍,反反复复,寻寻觅觅,让人牵挂,使人动容。《雨巷》是江南的现代爱情诗的顶尖之作,戴望舒也因此获得了“雨巷诗人”的雅号。没想到,一场霏霏细雨,把司空见惯的江南小巷变得出神入化;也没想到,一个简单的叙事让整个情节顺理成章;更没想到,一个雨巷把整个江南都装了进去:细雨霏霏、宁静小巷、马头墙、青石板、丁香一样的女子穿着旗袍,撑着一把油纸伞,擦肩而过的瞬间……江南符号在诗中得到了自然呈现,这就是最美江南应该有的样子。

烟雨洗出了江南的清新和纯净,也洗出了我们灵魂的原色,在内心深处凝结起一种对其特殊的情感。特别是许多经典之作脱颖而出,更能揭示出烟雨江南背后的审美价值,不断营造着人们对烟雨朦胧的审美感觉,“烟雨江南”因此逐渐为大众所认可接受,并随着诗句的不断重复重温重现,最终定格为人们对江南的总体印象。不容否认,烟雨是江南与生俱来的客观存在,但“烟雨江南”独特气质的形成,许多诗作功不可没,为烟雨江南注入了许多原来没有的诗情画意。烟雨江南是天纸雨墨画出来的水墨丹青,更是有史以来汗牛充栋的诗作熬制出来的诗词江南。没有诗词歌赋,又哪来的烟雨江南?