江南好 机杼夺天工

作者: 范忆

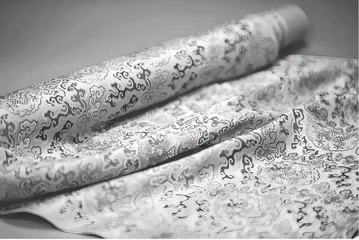

中国是桑蚕丝绸的发源地,云锦既是中国数千年丝绸文化的璀璨结晶,也是作为六朝古都的南京无数非物质文化遗产中的一篇锦绣华章。云锦生在南京,故名南京云锦,是一种丝质提花多彩锦缎,色彩浓而不重、艳而不俗,因其富丽华贵、绚烂如云霞而得名,与成都蜀锦、苏州宋锦并称为“中国三大名锦”。南京云锦,用料考究,织造精湛,色彩绚丽,图案繁复,集历代织锦工艺之大成,位列三大名锦之首,被公认为中国织锦技艺的巅峰之作。元、明、清三朝均为皇家御用品,有“中国古代丝织工艺最后一座里程碑”之称,其织造技艺成为中国丝织史上硕果仅存的“活化石”。

一、历史源流

丝绸在中国可追溯至大约五千年前,传说是黄帝的元妃嫘祖发明了养蚕、缫丝和织绸技术。蚕丝织成的白色丝织品,叫做帛,在上古时期,是顶级纺织品,也是贵族服饰的原材料,还是重要的等价交换物,可以等同钱币。为了人们根据季节变换穿着以及区分穿着者的等级这样的需要,在纺织中,逐渐添加不同的彩色丝线。其中,用五色丝线纺织成的平纹面料,称为五色帛;用彩色丝线在纺织物中增加花纹织成的高级面料,叫做锦。锦相对于普通丝绸织物,更加厚重有质感,光彩照人,代表中国古代织物的最高技术水平,是贵族的春秋冬服饰用料。锦之所以是金字旁而非丝字旁,一是上古的丝织品兼有货币交换的功能,这种比帛更精美的丝织品本身就是财富;二是这种丝物具有金属的光泽,高档华贵,象征等级。相比于其他锦缎,云锦的一个重要特点就是大量使用金线、金箔,天然就具有了奢侈性,再有顶级织锦工艺的加持,故而展现出高贵典雅、富丽堂皇的特有观感,长期为皇家所钟爱。清代文人郑板桥的诗句“缫丝织绣家家事,金凤银龙贡天子”就是对云锦的皇家专属性最贴切的描写,同时也反映出云锦在当时是规模浩大的社会性生产活动。

云锦起源于南京,这点是毋容置疑的,所以云锦和南京总是连在一起,正式名称就叫南京云锦。至于云锦起源的时间,则有不同的观点:一是始于元,而盛于明清;二是始于清康熙年间;三是始于东晋,甚至有具体时间——公元417年。此外,还有始于公元3世纪东吴的说法。

目前学者多数倾向于“始于元,而盛于明清”的观点,主要的依据是对南京云锦的工艺、织机、考古及其丝织产业史的考察和分析,织金和妆花工艺织物在辽代墓葬中已有发现,而这种工艺正是云锦与其他锦缎的重要区别,织造南京云锦的花楼织机在唐末才出现,除了在割据政权南唐时有短暂复兴外,六朝以后的南京长期受到定都北方的大一统政权的刻意打压,全面衰败,丝织业首当其冲。迟至南宋时期,南京丝织业才开始逐渐复兴,以后元廷在南京设立官办的东、西织染局,生产专供皇家的锦缎,所以南京云锦始于元代的判断应当是合理的,再早也不会早于南宋末年。

而“南京云锦始于东晋义熙十三年(417年)”的说法,其主要依据是,东晋末年,权臣刘裕北伐,攻灭后秦,迁其都城长安包括织锦匠人在内的百工于建康(今南京),义熙十三年在城南秦淮河畔斗场寺设立官办的“斗场锦署”,专营织锦,这是南京历史上首个官办织锦机构。同时,六朝梁代文学家殷芸(471—529)编著的《小说》中曰:“天河之东有织女,天帝之子也,年年机杼劳役,织成云锦天衣。”这是“云锦”一词目前可考的最早的文字记载,似乎也从侧面佐证了这种观点。

但总体来看,这种观点相比前一种观点,颇感牵强,缺乏全面的考察和分析,仅凭文献中的只言片语便做出判断,未免有些武断。仅仅根据“斗场锦署”设立的时间,得出“南京云锦始于东晋义熙十三年(417年)”的结论,缺乏必要的证据来支持“斗场锦署”所织锦缎即为南京云锦或二者之间有可靠的承继关系。至于从殷芸这句话中,可以看出,作者是借神话传说来赞美织工的精湛技艺,此处“云锦”是形容词,借天上云霞之美来形容织物之美,并非要讨论的“云锦”这样一种丝织品之名,而云锦作为某类丝织品之名则是在清道光年间才开始出现。南京云锦起源于东吴的观点,与此类似,结论武断,理由牵强。

至于“始于清康熙年间”这一观点,则显得过于严苛,这种观点把其工艺水平和织物品质达到巅峰的时间作为云锦形成的时间了,认为与我们现在见到的云锦同等工艺水平和织物品质的锦缎才能算得上南京云锦,显然有失偏颇。

综上所述,南京云锦“始于元,而盛于明清”这个观点是有说服力的。1279年,南宋灭国。1280年,元朝就在建康路(后改名集庆路)设立了东、西织染局,有织户数千,织工上万人,专为帝王贵胄织造锦缎,南京云锦开始走上历史舞台。在此后近百年时间内,东、西两大织局产量日益扩大,为南京云锦的发展奠定了坚实的基础。

明朝建立后,中国丝织业形成了南京、苏州、杭州三大中心。朝廷在南京设立的官营织造机构有:南京内织染局、南京工部织染所、南京神帛堂、南京供应机房等,专事云锦生产。这期间,南京云锦的织造工艺日趋完善和成熟。

顺治二年(1645年),即清军入关后第二年,官办的江宁织造署即告成立。康熙年间,正是曹雪芹祖父曹寅任江宁织造时,清廷放开了对丝织业民间机坊织机数量的限制,至乾嘉年间,南京民间织机已达3万多台,年产值超1000万银元。产品除供应宫廷外,还远销海内外,20万余人在此行业谋生,约占全城一半人口,机杼之声,比户相闻,南京丝织业及云锦织造技术进入鼎盛时期。后来,由于国门打开,欧美质优价廉的纺织品开始大量流入市场,南京丝织业逐渐走上了下坡路,同时,江宁织造署因腐败、低效而逐渐难以为继,至光绪三十年(1904年),正式被裁撤,此后朝廷所需云锦改向南京民间机坊采办。

二、工艺特点

南京云锦的织造工艺非常复杂,一般使用大花楼木质提花织机,长5.6米,高4米,宽1.4米,每台织机由上下两人配合操作,靠人工记忆编织图案。机上坐着的织工叫“拽花工”,只要按过线顺序提拽,有点像在敲击电脑键盘。机下坐着的人叫“织手”,其面对的织造面就像电脑显示屏,根据拽花工提起的经线开口挖花盘织,妆金敷彩,织出五彩斑斓的云锦。通常,两人劳碌一整天仅能织出约5厘米云锦,所以有“寸锦寸金”之说。

在长期发展中,南京云锦逐渐形成了自己的品种系列,大体上包括织金(也叫库金)、库锦、库缎和妆花四大类。如今,前三类云锦的织造工艺已经实现了现代化,唯有“妆花”这种云锦中织造工艺最复杂、艺术成就最高的提花丝织品种仍然只能使用传统手工技艺而无法用现代机器来织造。在织造中,用绕有各种不同颜色的彩绒纬纡管,对织料上的花纹做局部的盘织妆彩,配色自由,可多达数十种颜色。“妆花”技艺可以运用在纱、绸、绢、罗、绒等不同质地、不同组织的织物上,将色调众多的妆花,处理得纷繁不乱、和谐统一,使织物上的纹案获得生动、优美的艺术效果。这种利用通经断纬“挖花妆彩”的织造工艺来完成的品种,是一般丝织品所无法企及的,是中国织锦工艺的最高境界。

对南京云锦描写最为贴切的诗句莫过于明末清初文人吴伟业的《望江南》:“江南好,机杼夺天工,孔雀妆花云锦烂,冰蚕吐凤雾绡空,新样小团龙。”诗中“江南好”一句,直接点明云锦的产地;“机杼夺天工”一句,则表现出云锦织造技艺之高超;“孔雀妆花云锦烂,冰蚕吐凤雾绡空”,说出了云锦妆花面料的原材料;“新样小团龙”,则是南京云锦最具代表性的纹案,也是南京云锦作为皇室服饰面料的最佳佐证。同时,这首诗也让人深刻体会到了云锦的超凡魅力:江南之美离不开云锦为之增色。

700多年来,南京云锦织造技艺在传承中发展创新,历经数代,完整地形成了一套由材料准备、纹样设计、挑花结本、造机、织造等120余道工序所组成的工艺体系。云锦织造极为考究,蚕丝在织前均要经过炼制染色,并按照不同品种的要求加工成一定规格、颜色的经纬原料,其他如片金、圆金和孔雀羽线搓制,还要用到特殊的手法和工具。纹样设计不仅要考虑形象和寓意,还要考虑配色和织物组织结构的编结程序,绘制成网格化、符号化的意匠图。完成后,对照意匠图,用丝线作经线,用棉线作纬线,用古老的结绳记式方法把花纹、图案、色彩转变为织造程序,不仅要把各项要求计算精准,还要按照规律将繁杂的色彩进行最大限度地同类合并,编成一本能上机织造、让织工读懂的“花本”。这就是云锦匠人独创的关键工艺——挑花结本,至今仍然主要依赖人工进行。接下来的造机,要根据织物的种类、规格,把所需经丝按照地部、纹部组织的不同要求安装到位。最后由两位织工上织机共同操作。

南京云锦的纹样图案,反映了对权力、幸福、财富等的追求与向往,表达了中国吉祥文化的核心主题,即“权、福、禄、寿、喜、财”六字要素。从素材上看,南京云锦图案囊括山水、花朵、动植物、人物、乐器、文房四宝、佛道器物,以及传统吉祥内容等写实的或几何形式的纹样,都有着深刻的寓意和象征意义,如龙象征着皇权和尊贵,凤象征着祥瑞和美德,莲象征着清洁和高雅,牡丹象征着富贵和吉祥等,其表现形式有单独纹样、二方连续、四方连续或三者的结合,生动活泼又富于变化。云锦的配色艺术也十分注重文化内涵意义的表达,如黄色象征皇权,被皇家专用;靛蓝色是王公贵族专用;而其他如红、绿、紫、白等明亮色,则为其他用户所钟爱。云锦图案普遍都非常复杂,织工必须根据设计图案,在织锦的不同部分编织不同的花纹和色彩。这些都需要多年的功力和精湛的手艺,以保证图案的连贯性和美观性。在织造过程中,除了控制丝线的编织,工匠还需要同时控制经纬线的运动。经线作为纵向线,纬线作为横向线,它们的运动必须精确协调,以确保图案的准确性和清晰度。由于云锦的制作过程非常繁复,工匠们需要长时间坐在织机旁,精力高度集中。这对他们的手、眼和身体都是巨大的考验,整个织造过程始终要保持极大的耐心。

三、传承发展

辛亥革命爆发后,随着两千年帝制的覆灭,南京云锦突然之间失去了其最大的客户,加上时局动荡,南京云锦业陷入一片萧条。至1927年国民政府定都南京时,存量织机不足8000台,织工不到两万人。到1949年南京解放时,只剩织机150台,真正在生产中的仅有中兴源丝织厂的四台织机。此时,南京云锦业跌进历史最低谷,云锦织造技艺濒临失传。

新中国成立后,政府十分重视南京云锦的保护和传承工作。1954年6月,南京市文化事业管理处(今南京市文旅局)成立由著名美术家陈之佛挂帅的“云锦研究工作组”,对南京云锦业进行摸底,经过几年细致、扎实的工作,整理收集云锦图案、纹样稿2448件,并编写相关专著。研究组的工作为南京云锦的保护和传承打下了坚实的基础,这些资料及以后持续进行的收集整理工作所得资料,成为1957年12月在研究组基础上成立的南京云锦研究所的宝贵财富。到20世纪80年代,云锦研究所在继承传统工艺的基础上,成功地复制了马王堆汉墓出土的“素纱禅衣”、十三陵定陵出土的“明万历织金孔雀羽妆花纱龙袍”等。更重要的是,在对南京云锦的保护和传承中,在有关方面的积极鼓励和老一辈匠人的精心栽培下,大量“小字辈”人才脱颖而出,逐渐在南京云锦行业中挑起了大梁,截至2022年底,共有13人分别成为国家级、省级、市级非物质文化遗产项目代表性传承人。2006年,南京云锦木机妆花手工织造技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录;2009年9月,联合国教科文组织将南京云锦织造技艺列入人类非物质文化遗产代表作名录。

新一代云锦人不满足于在保护中传承,他们更加注重在传承中创新。南京云锦,曾经帝王贵胄的专供品,如今更加商品化,也更加时尚化了,时装、领带、胸针、手袋、丝巾、壁挂、屏风等丰富多彩的云锦新品,不仅得到海外市场的青睐,而且已然飞入寻常百姓家。同时,南京云锦数字化保护的开发与应用,正在有条不紊地进行;织锦CAD纹织系统、电子提花系统、新型织锦机、新的生产工艺等已有阶段性进展;规划中以科研、生产、展示、销售、旅游为一体的“云锦城”,将使南京云锦的保护、传承和发展迈向新的高度。对南京云锦的保护、传承,并未仅停留在物质层面,在精神文化层面也有所体现。云锦不光是工艺品,它还表达出一种文化,反映了中国人对生命、自然、社会、宗教等方面的理解和态度。

俗话说:“一部红楼,半部云锦。”在《红楼梦》里,有大量关于云锦的描写,人物服饰常常是云锦面料,而且对面料,品种及质地,配色与花纹图案,以及所表达的审美情趣,都描写得极为翔实。可以说,没有南京云锦,就不会有曹家三代世袭江宁织造,也就不可能有《红楼梦》这部具有全球性影响力的伟大作品。今天在南京城一些地名上,仍然能感受到云锦在六朝古都打下的深深烙印:红花地,是当年种植作为云锦丝线染色原料的红花的种植地;锦绣坊就是当年云锦机房云集之地,还有罗帛地、丝市口、颜料坊、仙鹤街、大行宫等地名都与南京云锦密切相关。

值得一提的是,700多年的云锦生产,还催生出南京地方特有的一种曲艺形式,即不取分文,“白摆一局”,故称“白局”。在秦淮河畔云锦机房,织工在辛苦的劳作中,一个坐在织机上面拽花,一个在下面摔梭开织,极为单调枯燥,为调节气氛,自娱自乐,两人一唱一和,用方言进行说唱,题材多半轻松诙谐,说身边的生活,讲奇闻轶事,偶尔也有时事段子,还唱周边江南江北的小调,倾吐心中苦闷,宣泄不满。如“这几天机房不好做,我又被‘坐板疮’来磨,三万六千头的库缎,一天撂上它几十梭,‘焦老机’的老板,天天还在催生活……”由织锦机房里的织工代代传承下来,并流传到织锦机房以外,随着时间的推移,逐渐发展成一种曲艺形式,受到南京广大老百姓所喜爱。2008年6月,作为南京地方特有的曲艺形式,南京“白局”被列入国家级非物质文化遗产名录。令人不可思议的是,南京云锦和南京“白局”相伴相生,大雅和大俗,数百年来竟然如此和谐,相得益彰。如今,“白局”与云锦一样,也成为了南京的城市名片。

责任编辑:王秋爽