问“瞿”哪得清如许

作者: 陈海军 李兴勇

1935年6月18日,福建长汀城西罗汉岭。瞿秋白整理好衣装,盘膝面北坐定,从容说了句“此地甚好”,饮弹就义。带着不舍与眷念,他不得不永远告别了同志们、告别了这个美丽的世界。“亲切、安详、谈笑风生、潇洒幽默、不知疲倦”,这是人们同瞿秋白接触时得到的共同印象。夏衍多年后回忆起与瞿秋白初遇时的情景,印象尤为深刻。“从仪表,从谈吐,乃至从他日常生活来看,秋白同志是一个典型的‘书生’”。

“中国的豆腐也是很好吃的东西,世界第一”,这是瞿秋白遗作《多余的话》的最后一句。豆腐或许正是其“书生”本色最真实的写照,方方正正、清清白白、表里如一,不染一丝杂色。瞿秋白的一生,生活上清贫、理论上清醒、政治上清白,其才情、风骨、品性,至今熠熠生辉。他是一个可敬的革命领袖人物,也是一个可亲的革命知识分子。“在个人受到挫折的时候,他不灰心泄气,没有埋怨和牢骚;在个人爱好与组织需要发生矛盾的时候,他坚决服从组织,去中央苏区;在应该贡献出自己生命的时候,他毫不吝惜。他光明磊落,没有做过什么见不得人的事。他不搞阴谋,不耍权术,不会欺诈,没有野心。”正如毛泽东所言,瞿秋白“这种为人民工作的精神,这种临难不屈的意志和他在文字中保存下来的思想,将永远活着,不会死去”。

清癯之人

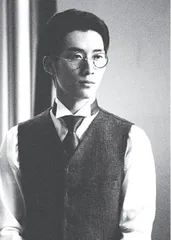

从留下的为数不多的照片看,瞿秋白面容清癯,经常带着几分甚至有些忧郁的微笑。后人追忆亦多提及其瘦弱的身躯:“直到现在,我还没有忘掉的是秋白那苗条瘦削的身段,怯生生的样子,脸色是苍白的。”瞿秋白生在一个破落的仕宦家庭,家道衰落和家人星散使其很早尝尽了世态炎凉,“痛、苦、愁、惨,与我生以俱来”。

早在常州府中念书时,瞿秋白肺已不好,在黄陂其二姑母家时便被确诊为肺病初期。进俄文专修馆后,他在学习俄文的同时研究哲学,每天工作11小时以上,“往往到深夜两三点钟才睡”。他和郑振铎等人创办了《新社会》杂志,杂志共出版19期,几乎每期都有他的文章。五四运动时,作为俄专学生总代表,瞿秋白奔波忙碌、作息失常,斗争高潮过后大病数月。赴苏俄后,瞿秋白曾在东方大学任翻译兼授课,其时肺病已很严重,有时累得面色苍白,连气都接不上来,后来不得不去高山疗养院休养。曹靖华前去探望时,见他躺在床上,床头没有台灯,就把吊灯拴到床架上,俯在枕上写文章。瞿秋白深知肺病是要养的,可对他来说,“一天不读,一天不‘想’,就心上不舒泰——不能不工作,要工作”。“苏联是一座琳琅满目的革命宝山”,要拼着病弱的生命,“把革命的宝贝更多地运到祖国来”。

1923年初回国后,瞿秋白先后担任马林、鲍罗廷等人助手兼翻译,积极推动国共合作。中共三大期间,他工作繁重、筋疲力竭,“在广州的德国医生为他做了检查,结论是他只能做一点翻译工作”。1926年春,瞿秋白病情恶化,中央强迫他进医院休息。据其妻杨之华回忆:“在头两个星期中,他完全按照医生的嘱咐躺在床上不起来……到了第三个星期,当我到医院去看他的时候,他仿佛在家里一样,弯着腰坐在椅子上,兴致勃勃地一页一页的写起来了。”对于病体,瞿秋白是不太在意的,其肺病据苏联大夫诊断是没有希望了,休养也不过是拖延一点时日。“他说到这个事实时表情那样从容自然,仿佛在谈着与他自己毫无关系的什么事一样。”令人敬佩的是,他在这样的情况下“还勇敢的坚持着工作的精神”。“八七会议”前后,“肺病的痛苦严重折磨着秋白,但我见他照常写作,要不就是参加各种会议,根本顾不上休息”。

党的六届四中全会被排挤出中央后,瞿秋白仍一如往常,把全部心思都集中在工作上。寄住在谢澹如家时,他躲在位于上海北四川路的亭子间,虽肺病缠身仍夜以继日地埋头于纸笔之中。“他当时每天工作和学习的时间总在十几小时以上,而且总是按部就班,有条有理。早晨起床后先看报,几份大报看得很仔细,看到有用的材料就剪下来或摘录。上午剩下的时间一般是写文章;下午睡一会午觉起来就翻译和写作;晚上是看书或写作。他习惯于晚上工作,很晚才睡”。在这一时期,瞿秋白的写作进入高产期。“粗略地计算起来,仅收编在《瞿秋白文集》中的这一时期的文学著作,就约有一百五十来万字,每天平均写两千来字”。许广平曾回忆瞿秋白和鲁迅合作写杂文的场景:两人交换意见后,由瞿秋白执笔,“每天午饭后至下午二三时为休息时间,我们为了他的身体健康,都不去打扰他。到时候了,他自己开门出来,往往笑吟吟地带着牺牲午睡写好的短文一二篇,给鲁迅来看”。

1934年,瞿秋白到中央苏区任教育人民委员,同时编辑《红色中华》杂志,常常带病工作到深夜。“他三日两头发高烧,傅连暲医生天天都走来给他看病、开药、打针。有时他实在支持不住了,不得不卧床,但躺在床上还是要看文件,处理日常事务”。1935年新年,陈丕显在中央分局驻地见到了瞿秋白。“他身患疾病,脸色很不好,还有些浮肿,他正在自己动手煮稀饭、煮鸡蛋。柴草很湿,满屋是烟,他不断地咳呛着”。

关于自己病弱的身体,瞿秋白在《多余的话》中有过这样一段自白:“本来我从一九一九年就得了吐血病,一直没有好好医治的机会,肺结核的发展曾经在一九二六年走到非常危险的阶段,那年幸而勉强医好了,可是立即赶到武汉去,立即又是半年最忙碌紧张的工作。虽然现在肺痨的最危险期逃过了,而身体根本弄坏了,虚弱得简直是一个废人。从一九二〇年直到一九三一年初,整整十年——除却躺在床上不能行动神智昏瞀的几天以外——我的脑筋从没有得到休息的日子。在负责时期,神经的紧张自然是很厉害的,往往十天八天连续的不安眠,为着写一篇政治论文或者报告。这继续十几年的不休息,也许是我精神疲劳和十分厉害的神经衰弱的原因。”先天不足、刻苦求学加之革命时不惜身体,瞿秋白一直拖着瘦弱的病体,终其一生没有好好医治。所以面对死亡,他反而觉得是一种解脱。“一个革命党人很难得一个休息的机会;被捕监禁,不过是暂时的休息,‘死’才是给他一个安静的长期的休息”。

清贫之人

瞿秋白对生活不讲究,用他自己的话说:“日常生活刻苦惯的,饮食起居一切都只求简单节欲。”小时候,靠着叔祖伯父的官俸过了几年少爷式的生活,后来只能靠典当和借债度日。其母金璇因无力维持家计,吞火柴头自杀。母亲的离世,对瞿秋白身心造成极大影响。他在《哭母》诗中写道:“亲到贫时不算亲,蓝衫添得泪痕新。饥寒此日无人管,落在灵前爱子身。”母亲死后,还剩下40多元的裁缝债,要用残余的木器去抵账。瞿秋白只能将母亲的灵柩停放在瞿氏宗祠,多年未下葬。在赠羊牧之的诗中,他为此深感自责:“君年二十三,我年三岁长。君母去年亡,我母早弃养。亡迟早已埋,死早犹未葬。茫茫宇宙间,何处觅幽圹?荒祠湿冷烟,举头不堪望。”

年少时经受过清贫生活的磨炼,投身革命后依然本色未改,瞿秋白生活相当清苦,甚至有点拮据。杨之华曾回忆:“生活上是一点儿也不讲究的,无论怎么艰苦,总是满不在乎。拿吃饭来说吧,因为出去买菜不便,我们吃的是普通的包饭,一直没有什么好东西吃。他从来没有说过,看来也根本没有想过,要为他那患着严重肺病的身体增加一些营养。”羊牧之也注意到,瞿秋白的生活颇为俭朴。“他的写字台上,常常摆一碟茴香豆、花生米,他晚上写东西时,觉得饿了,就吃几粒豆或花生米……每每吃了一块麻糕就当早饭”。

党的六届四中全会后,瞿秋白遭受到“左”倾教条主义和宗派主义的打压,夫妻俩仅靠中央发给的每月仅十六七元生活费过日子,相当于当时上海中等收入工人月工资的一半,只能维持最低生活需要。1931年2月7日,他在给郭质生的信中写道:“我本想多寄几本(《国语罗马字模范读本》),因为没有钱,所以不能够。半个月后,可以有法想:我将要时常寄国语的文学的小说杂志等等给你。”这一时期,瞿秋白夫妇曾四次在鲁迅家避难,谱写了“左翼文台两领导,瞿霜鲁迅各千秋”的佳话。尽管生活困窘,他不肯接受别人的馈赠。“鲁迅总是想办法让秋白出版一些书,以便获得一些稿费版税维持生活……对于自己的劳动所得,秋白是不可能反对的。鲁迅也安心了。”细查这一时期的鲁迅日记,常有此类记载。如1933年4月21日,“下午得小峰信并本月版税泉二百。付何凝《杂感集》编辑费百”(《杂感集》即《鲁迅杂感选集》,系瞿秋白编选并作序,署名何凝);1933年7月10日,“下午收良友图书公司版税二百四十元,分付文尹、靖华各卅。以《选集》编辑费二百付凝冰”(这一天,瞿秋白夫妇来鲁迅家中避难,鲁迅即以付给版税名义给予支援)。

为躲避国民党的搜查追捕,瞿秋白夫妇不得不经常搬家,其暂时住处大多非常简陋。瞿秋白在上海大学任教时,丁玲常到其位于慕尔鸣路的寓所。“一张宽大的弹簧床,三架装满精装的外文书籍的书橱,中间夹杂得有几撂线装书。大的写字台上,放着几本书和一些稿子、稿本和文房四宝”。除编辑党的理论刊物必需的书籍外,家里就只剩几件衣物。杨之华在整理他的衣箱时发现,“二套粗布的小衫裤,已经破旧了的。二套破旧的西装,一套是夏天穿的,还有一套就是他平日出去上课时侯穿的……还有一件他回家来常常穿着的一件枣红团花的旧棉袍,面上有一层龌龊的油光。袖底下已经裂开了细细的丝缝……他曾这样对我说过:‘这件衣服的年龄也和那条旧被一样。这是我唯一的遗产’”。1932年岁末,时任全国总工会党团书记陈云,去鲁迅家将瞿秋白和杨之华接出转移到别处。瞿秋白的几篇稿子、几本书放在杨之华的包袱里,另外还有一个小包袱装着夫妇俩的几件换洗衣服。陈云就问他:“还有别的东西吗?”他说:“没有了。”陈云奇怪地问道:“为什么提箱也没有一只?”他说:“我的一生财产尽在于此了。”

到达中央苏区后,由于国民党的封锁围剿,瞿秋白日子过得更加艰难。据徐特立回忆:“秋白同志到苏区时敌人封锁最严重,粮食按人分配,米自十四两到一斤四两,用席芊做的袋子装着,袋子上吊一牌子,牌子上写着姓名。一起放在锅里煮及甑里蒸。”老战友们深知瞿秋白长期带病工作,一再要求庄东晓(时任苏区中央教育部编审局局长)注意照料,但瞿秋白从不搞特殊化。在当时敌人层层包围的情况下,为加强瞿秋白的营养,要跑到几里外的圩场才能买到一条鱼和几只鸡蛋。当这些东西送到他的跟前时,“他总是问东西是哪里来的,旁人有没有的吃,推来让去,给他弄点东西吃的任务,也不容易完成”。瞿秋白一生面临物质匮乏的窘境,其精神却很富足,并在政治理论、文学艺术、著作翻译、文字改革等领域给后人留下许多宝贵的精神遗产。

清醒之人

毛泽东曾说:“瞿秋白同志是肯用脑子想问题的,他是有思想的。”瞿秋白自幼聪颖,1912年“双十节”,他在自家(即祠堂)侧门上悬起一盏白灯笼,上书“国丧”两字,并对同学说,现在袁世凯窃取大总统,“民国”已名存实亡,还有什么可庆祝的呢?在俄专读书时,正值“西欧日本新学说如潮的‘乱流’湍入”,他清醒地意识到“旧的,‘汉学考证法’‘印度因明学’,不知道;新的,西欧的科学方法,浮光掠影得很……自由派的民治派的思想勃起,浮浮掠过……问题符号满天飞”。

十月革命一声炮响,给中国送来了马克思列宁主义。但社会主义究竟为何物,知识界对其流派和渊源莫衷一是,可谓“隔着纱窗看晓雾”。为求得第一手材料,瞿秋白毅然决然远赴苏俄,以“担一份中国再生时代思想发展的责任……略尽一份引导中国新生路的责任”。出发时他就诫勉自己:“不要做邮差,只来回送两封信儿……要做蜜蜂儿,采花酿蜜……蜂蜜成时百花谢,再回头,灿烂云华。”作为《晨报》特派记者,瞿秋白除及时发回大量报道外,拟根据所见、所闻、所思写两本书:“第一部分:一切调查,考察,制度,政事,拟著一部《现代的俄罗斯》,用政治史,社会思想史的体裁。第二部分:著者的思想情感以及琐闻逸事,拟记一本《赤都心史》,用日记、笔记的体裁。”令人遗憾的是,《俄罗斯革命论》(初拟书名为《现代的俄罗斯》)书稿毁于上海“一·二八”战火。

回国以后,瞿秋白参与党报党刊编辑工作,以马克思主义视角审视中国革命。他自谦地说:“在一九二三年的中国,研究马克思主义以至一般社会学的人,还少得很,因此,仅仅因此,我担任了上海大学社会学系教授之后就逐渐地偷到所谓‘马克思主义理论家’的虚名。其实,我对这些学问,的确只知道一点皮毛。”在上海大学任教期间,他编写了《现代社会学》《社会哲学概论》《社会科学概论》等著作,较为系统地介绍了马克思主义哲学基本原理,为传播马克思主义作出了卓越贡献。对于当时纷繁杂乱、名目各异的思想流派,瞿秋白始终保持着理论上的清醒。1925年7月,戴季陶抛出《国民革命与中国国民党》一文。瞿秋白见微知著,撰文《中国国民革命与戴季陶主义》,针锋相对地加以驳斥,并指出:“蒋现时在各方面地位均极危险,我们如果不预备领导左派群众来代替蒋,则将来情形非常危险。”从1925年11月“西山会议”召开,到次年3月“中山舰事件”爆发,再到“整理党务案”的提出,直至1927年的“四一二”反革命政变,一系列极其惨痛的教训印证了瞿秋白的预判。瞿秋白的马克思主义理论水平,得到马林、鲍罗廷等人的高度赞赏。马林称赞:“瞿的表现在很大的程度上已显示出他是中国(共产)党最优秀的马克思主义者……是这个组织里唯一能用马克思主义分析问题并想以此给中国(共产)党奠定巩固基础的人。”