为困难群众兜住底、兜牢底、兜好底等(3 则)

作者: 郑因 斯涵涵 林楠特

近日,民政部、财政部印发《关于切实保障好困难群众基本生活的通知》(以下简称“通知”),部署系列举措,更好保障城乡困难群众基本生活,兜牢民生底线。

社会救助事关困难群众基本生活和衣食冷暖,关系民生、连着民心,是保障基本民生、促进社会公平、维护社会稳定的兜底性、基础性制度安排。

社会救助要不断提升覆盖面和可及性。尤其要看到,临时救助是社会救助体系的最后一道防线,发挥着“兜底中的兜底”作用,具有对象覆盖广、救助方式灵活等特点。在扎实做好低保等基本生活救助工作的同时,通知提出要加大未参保失业人员等困难群众临时救助力度,尤其是对农民工、未就业大学生等没有参加失业保险、不符合低保条件的人员,给予及时帮扶。力争做到应保尽保、应救尽救,避免出现政策“盲区”,才能在追寻更好生活的路上,确保每一个人都不掉队。

发挥社会救助“及时雨”作用,必须提高时效性,尽快解决人民群众急难愁盼问题。一方面,要及时受理、快速响应,畅通服务热线等咨询求助渠道,确保求助有门;另一方面,要摸底排查、主动发现,组织基层工作者通过走访摸排、电话微信等多种方式联系辖区群众,利用低收入人口动态监测信息平台,及时发现救助需求。就救助程序而言,通知要求明确临时遇困外来人员申请临时救助的具体情形、救助标准和救助时限,对遭遇重大生活困难的可“一事一议”“一案一策”,有助于提高办理效率。做到早发现、早介入、早救助,才能将问题解决在萌芽状态,避免让群众遭受更大损失。

社会救助,贵在精准。困难群众情况千差万别,需求各有不同,社会救助不能满足于“撒胡椒面”,而要因人施策,实施分类化、差异化救助。例如,疫情防控期间,外来滞留人员生活不便,要着重解决其食宿问题;对分散供养特困人员,要加强走访探视和照料服务;对于有劳动条件的救助对象,应积极帮助他们务工就业……综合运用发放实物、现金和提供服务等方式,才能将帮扶送到群众心坎上。此外,社会救助不能只是政府救助。提供多样化服务,必须支持社会力量积极参与,鼓励慈善帮扶发挥作用,共同将民生兜底保障网织得更密更牢。

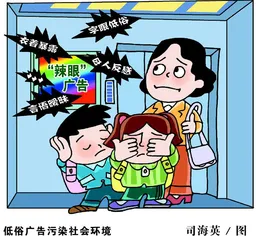

重拳打击低俗营销

近来,多个品牌因“低俗广告”翻车的消息登上热搜,再度引发热议。

低俗营销广告不断出现,被罚的案例也不少,但仍有品牌对低俗营销执迷不悟。不少商家包括知名企业认为“‘黑红’也是红,骂名也是名”,热衷于以恶俗套路推广品牌和产品。部分广告从业者法律意识淡薄,相信“创意不够低俗来凑”的歪理,为了博眼球、赚流量,漠视法律规定与道德规范,对低俗营销套路驾轻就熟,别有用心地打擦边球。

低俗营销所带来的不良影响很多,其中最重要的有两点。一是低俗营销的受众不少是三观尚在发育中的年轻人;二是其他企业在看到低俗广告的收益之后,也可能会采取相同的营销策略,形成恶性循环,这也是低俗营销大量出现的原因。

据一项媒体调查显示,69.4%的受访者认为低俗营销会引发不正当竞争,不利于市场规范发展;68.3%的受访者认为会影响社会风气,对未成年人产生不良影响。对此,79.6%的受访者呼吁加强对低俗营销的治理;69.7%的受访者认为商家不能对低俗营销道歉了之。

我国广告法明确规定,广告不得有妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚等情形。接二连三的低俗广告,一再拉低广告宣传的底线,污染了社会环境,违背了公序良俗,滑出了法律边界,必须要高度重视。相关部门要加强执法打击力度,提升广告监管水平,强化互联网平台主体责任,坚决清除这类广告垃圾。对于情节严重、屡屡再犯的企业,要依法施以重罚,做到发现一起查处一起,该罚款的罚款,该下架的下架,绝不姑息,让其付出违法违规成本,遏制低俗营销的不正之风。平台应落实监管和审核责任,对于商家的低俗营销产品及时进行处置;情形严重的,对商品进行下架处理,对商家进行警告,甚至拉入经营黑名单。

一个好的商品广告也是企业形象的正面宣传,展示了企业、商家良好的品质和信誉。广大生产厂商、企业要牢固树立品牌意识。低俗营销虽然可以博取眼球,短期内赢得市场关注;但从长远来看,企业终将为其挑战法律与道德底线的营销行为付出代价。在越来越追求品质消费的现代社会,这种“辣眼睛”的广告宣传必会引起消费者的反感,继而让消费者对商品质量、品牌美誉度产生质疑,终究是因小失大,得不偿失。

依法减塑应成行动自觉

6月13日至19日是全国节能宣传周,6月15日是全国低碳日。今年全国节能宣传周活动主题是“绿色低碳、节能先行”,全国低碳日活动主题是“落实‘双碳’行动,共建美丽家园”。各地结合实际开展了形式多样的宣传活动,多家企业发起防治塑料污染联合倡议书。

“减塑”一直是社会关注的热点问题,也是节能环保工作的一项重要内容,不仅有助于从源头治理污染问题,而且有利于低碳节能。有资料显示,如果全国减少10%的塑料袋使用量,那么每年可以节能约1.2万吨标准煤,减排二氧化碳3.1万吨。我国早在2008年就开始施行“限塑令”,通过提高使用成本的方式,激发公众环保意识,减少使用塑料制品。

近年来,随着人们环保意识的提升,许多消费者已经养成自备环保购物袋的习惯,这对于减少塑料污染起到了重要作用。不过伴随着电商、快递、外卖等新兴行业的快速发展,塑料制品的使用量也呈快速增长趋势,加上现实中个别企业存在不规范生产、使用塑料制品情况,给塑料污染防治工作带来新压力。

面对塑料污染的新情况新问题,我国出台一系列政策文件,从生产、使用、回收、处置、清理等各环节持续推进塑料污染治理,塑料废弃物的环境污染得到有效遏制。新修订的固体废物污染环境防治法明确,国家依法禁止、限制生产、销售和使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品;国家鼓励和引导减少使用、积极回收塑料袋等一次性塑料制品,推广应用可循环、易回收、可降解的替代产品。

低碳环保、共建美丽家园并非口号,而是持续不断的行动。塑料污染治理直接关乎人民群众的生态环境获得感,需要全社会广泛参与。职能部门要加强监管,严格查处违法排污的企业;企业要切实履行社会责任,按照国家有关规定,依法生产、销售和使用塑料制品;公众在日常生活中,要自觉减少塑料制品的使用,妥善处理包装废弃物。