全过程视域下的撤县(市)设区府际博弈与调适

作者: 赵聚军 章烁晨

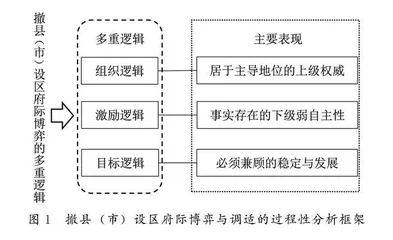

摘要:撤县(市)设区不是一蹴而就的,伴随其间的府际博弈,深刻影响着调整的进程与成效。虽然已有研究比较丰富,但主要集中于事前的动因分析或事后的绩效评估,尚未有研究系统归纳贯穿撤县(市)设区不同阶段的府际博弈逻辑及其深刻影响。基于已有研究和经验事实,以历史追踪而非点状的视角观察撤县(市)设区进程,从组织逻辑下居于主导地位的上级权威、激励逻辑下事实存在的下级弱自主性、目标逻辑下必须兼顾的稳定与发展三个层面,构建了一个理解撤县(市)设区府际博弈与调适的分析框架。在此基础上,通过对Z市S区30年相关行政区划调整过程的纵向追踪,发现各级政府遵循不同的博弈逻辑进行策略选择,进而形成了不同程度上的服从、合作甚至对抗模式,深刻影响着区域融合发展进程,也间接表明撤县(市)设区并不能直接推动新设区与主城区的融合发展。上述工作不仅初步打开了贯穿撤县(市)设区全过程的府际博弈“黑箱”,也拓展了基于过程视角的府际关系研究的适用场景与解释限度。

关键词:行政区划调整;撤县(市)设区;纵向府际关系;区域融合发展

一、问题的提出

郡县治,则天下安。县级政区作为中国最接近基层的完整行政建制,自秦统一以来已经延续两千多年,至今依然是国家治理的基本空间载体。聚焦县域整体性与县级独特性的政府过程内在机制研究,对于构建政策实施的中层理论具有重要意义[1]。改革开放以来,县级政区始终是行政区划调整最为活跃的层级,撤县(市)设区则是最近20余年行政区划调整的主导类型,目前一些地区已经进入“无县时代”。据统计,1990-2021年,全国共进行了223次撤县(市)设区调整①,除2000-2002年、2014-2016年出现两次爆发式增长,总体呈现出波动上升的特点。

虽然撤县(市)设区一直作为提升城市综合承载能力、优化资源配置、推动新型城镇化的基础性政策工具[2],但最近20余年急速推进的撤县(设)区进程,被认为并未完全遵循城市和区域发展的客观规律,一些新设立的市辖区存在难以真正融入城市发展格局、同城差异化待遇等一系列问题[3]。与此同时,当下中小城市面临的“收缩”局面表明中国的城镇化进程已经迈过了大中小城市共同繁荣的阶段,如果盲目地推动撤县(市)设区,则更容易产生假性城镇化、“摊大饼”等问题[4]。鉴于此,2022年颁布的《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》强调:慎重从严把握撤县(市)设区[5]。中央越来越审慎的态度从一个侧面反映出撤县(市)设区对于地方发展与治理的深刻影响。

尽管学界对于撤县(市)设区的实际效应褒贬不一,但调整必然产生的政府间权力关系转变和利益格局重组却是无可争议的。这里的问题是,这些转变是如何发生的?在撤县(市)设区前后,不同层级的政府如何互动?地方政府如何解决撤县(市)设区之后可能存在的体制机制不顺以及新设市辖区如何有效融入城市一体化发展进程?这些问题仍然是尚未完全打开的“黑箱”。解答上述问题可以基于田野资料并结合已有研究,从纵向府际关系的视角切入,构建解释撤县(市)设区全过程府际博弈与调适逻辑的分析框架,进而以Z市S区30年来行政区划调整过程为例,通过案例追踪的方法检验该分析框架。通过在Z市S区相关部门三个月的学术实习,收集了大量内部资料,并以参与式观察、深度访谈的方法详细了解了S区撤县(市)设区的历史过程,从而奠定了本研究的经验基础。

二、文献综述

(一)撤县(市)设区的动因与成效

市场经济下,阻碍区域协调、融合发展的主要原因并非行政区划壁垒。然而,鉴于各界长期呼吁的区域协调机制始终作用有限,因此在政府职能转变不到位、行政区划壁垒依然存在的情况下,适时调整行政区划,也是应然之举。改革开放以来,行政区划作为一项重要的资源[6],在推动高质量发展和国家治理现代化的进程中,始终发挥着重要的支撑作用。其中,撤县(市)设区作为最近20余年主导的行政区划调整类型,已成为优化城市发展与治理空间、提升资源承载力的重要方式:21世纪以来,在我国现有的21座超特大城市中,已有17个城市通过撤县(市)设区等方式,拓展了市域规模,适应了人口和资源的不断聚集。大量涌现的撤县(市)设区案例为学术研究提供了丰富的经验材料,学界也就此展开了广泛的研究。总体而言,学界主要从撤县(市)设区的前、中、后期三个阶段对上述问题进行探讨。

在撤县(市)设区之前,学界主要关注调整的动力来源,并试图从地方发展需求和国家战略两个层面,探究撤县(市)设区的动因。比较常见的观点认为,撤县(市)设区源于中心城市普遍存在的扩张情结[7],主要是为了扩展城市的发展空间[8]、释放发展活力[9]。当然,上述状况也与过往一段时期内撤县设市被冻结后的体制重构、省管县试点后的府际竞争有关[10]。

在撤县(市)设区的过程中,仅有少量文献对贯穿其间的府际博弈进行了研究。例如,张践祚等引入空间和位序因素建构了政府区划决策——收益模型和上下级间的方案“协商博弈”模型[11]。叶林等则对此提出了质疑,并对案例城市撤县(市)设区过程中政府的组织重构与上下级谈判进行了深描[12]。由于行政区划调整涉及多个部门、层级,过程复杂,以及政府内部资料严格保密,目前学界对于撤县(市)设区等行政区划调整过程中的府际博弈逻辑的认识还只是冰山一角,需要更加深入的研究来丰富、细化其具体机制。

在撤县(市)设区完成后,大量研究对调整的影响和绩效进行了评估。基于不同的案例与评估视角,学界对撤县(市)设区的成效莫衷一是。积极的观点认为,撤县(市)设区有助于提升城市的财政资源集中度[13],有利于降低区县边界效应[14],提升新设区的公共服务水平[15]。亦有研究注意到了调整的负面影响:由于撤县(市)设区推动经济增长主要依赖要素扩张且偏向资本支撑[16],税收收入对城市发展的支撑难以持续[17]。也有学者采取了中立的看法,认为基于市场机制的适应型调整能够产生正向效应,而为了加快推进城镇化而催生的被动调整则容易产生消极影响[18]。

综上,学界围绕撤县(市)设区进行了卓有成效的研究,为后续研究奠定了基础,但也存在过程研究不足、纵向历史分析不够等问题。一方面,从发展绩效的角度定量考察撤县(市)设区的成效,本身就存在测量的内涵与视角、指标界定等诸多争议[19],容易陷入统计相关性迷信。另一方面,在一些已经完成撤县(市)设区的城市,调整前为了提升相关县(市)的积极性,规划、土地、财政等重要权责配置依然维持现状,新设立的市辖区实质上依然是独立的县(县级市)。但是,经过一定时期的发展后,随着连续建成区的扩张,市、区之间事实存在的权责分割所导致的区域发展不协调乃至冲突却日益凸显。张践祚、叶林虽然探讨了撤县(市)设区中的府际博弈,但仅指向撤县(市)设区前、中期的府际博弈过程。对于诸如新设区与主城区融合发展等后撤县(市)设区时代出现的新问题及相关府际博弈,学界仍鲜有关注。因此,有必要结合典型案例,对撤县(市)设区展开全过程的案例追踪研究。

(二)纵向府际博弈:谈判空间与策略选择

尽管目前学界对于科层组织实现有效治理的运作机制以及行为逻辑存在不同看法,但普遍认识到:在不同情景要素中,科层组织往往会运用不同的行动策略来完成各种组织任务[20]。相较于以优化纵向职责体系为轴心的央地关系研究,基于政府间动态互动的研究旨在厘清府际互动与博弈的运行机制,为观察中国纵向府际关系提供了更加微观的视角。

已有研究对上下级政府的互动博弈行为进行了梳理,并将其概括为以谈判[21]、变通[22]、共谋[23]为代表的具体行为策略。其中,谈判是指政府内部上下级部门讨价还价的过程,产生于多层级行政发包制下地方政府对自身利益诉求的考量[24]。在谈判过程中,上下级政府作为一项组织任务的委托方和代理方分别具有“常规模式”“动员模式”和“正式谈判”“非正式谈判”“准退出”几种不同的策略选择[25]。由于委托方和代理方有通过谈判解决冲突并促进共同利益的期望[26],因此,在谈判过程中双方基于利益原则形成的激励机制能够诱发或制约相应的组织行为。

在中国的治理实践中,上下级政府的谈判空间并非固定不变。在“动员模式”下,资源与注意力的集中以及职责同构体制的影响,使得下级的谈判空间被压缩[27]。但在常规治理中,下级政府可以秉持“准退出”策略[28],以期获得更多谈判空间。在“稳定”优先的治理环境下,由于双边垄断的存在,科层组织可能会陷入不可退出的谈判情境中,其策略选择更倾向于“风险规避”而非政绩竞争[29]。总之,作为代理人的下级政府聚焦于自身利益,在更广阔的谈判空间中对委托人进行策略应对,从而出现了上下分治[30]、折叠型治理[31]等自主性行为。这种对于稳定性的追求为观察中国府际博弈行为增加了新的考量因素。但从现实情况来看,发展和稳定显然同样重要,而且科层组织任务通常首先是为了推动发展,其次才是在政策执行过程中力求稳定。

虽然既有研究依托不同场景下的治理实践,对纵向府际博弈行为进行了类型化阐释,但撤县(市)设区作为一项影响深远、牵扯多方利益的治理实践,非一般科层组织任务可比拟:由于行政区划调整切实改变了政府间的竞争规则以及资源配置,它就不是一种简单的行政行为,而是更能够反映深层次的行政体制问题[32]。遗憾的是,目前学界有关撤县(市)设区过程中的动态府际博弈研究凤毛麟角。虽然叶林等探讨了下级政府如何在撤县(市)设区过程中综合运用正式、非正式渠道与上级谈判[33],但也仅限于对调整进程中组织、权力结构变化的基本描绘,疏于对上下级政府互动逻辑的长线条观察。而且,撤县(市)设区并非一蹴而就的,其间的府际博弈逻辑会在不同阶段发生变化,因此需要从全过程的视角对这一问题深入研究。此外,撤县(市)设区作为一项须兼顾稳定与发展的工作,不同层级政府如何在基于自身利益的前提下平衡这两项目标,也需要以长时间的维度去观察。

三、框架建构:撤县(市)设区府际博弈的多重逻辑

学界对于纵向府际博弈已经作了大量研究。其中,“行政发包制”作为代表性的理论框架,认为纵向层级间通过权力分配、经济激励和内部控制三个维度的互动博弈,形成了中国特色的政府间关系和治理模式[34]。“行政发包制”为我们从过程视角理解纵向府际关系提供了一个基本解释机制,但这一框架的解释对象更多关注的是政策目标相对单一、易于上级考核,且绝大多数地方政府都必须重视的“规定动作”,典型如招商引资、环境保护等。对于撤县(市)设区这一深刻影响区域发展和利益格局且属于地方“自选动作”的复杂行政行为是否具有解释力,仍然缺乏实证检验。

一方面,行政区划调整是一种刚性的治理手段,调整过程需严格遵守规章制度。根据《行政区划管理条例》,无论是哪一层级的行政区划调整都要经过省级以上政府或人大审议批准。在此情境中,上级政府拥有强大的权威,这是否会改变“行政发包制”所描绘的府际互动?下级政府必须按照上级指示展开行动,这是否意味着在面对可能出现的利益受损时,下级政府“胳膊扭不过大腿”?但是,大量事实经验又表明,撤县(市)设区过程并非一帆风顺:鉴于市县两级政府存在复杂的互动和博弈,有些地区甚至爆发了群体性事件,并改变了既定的调整计划。例如,浙江省长兴县撤县设区就因为遭到当地居民的强烈抗议而最终被迫叫停[35],湖北省大冶市也因为类似原因,最终引发群体性事件,调整计划也随之流产[36]。

另一方面,撤县(市)设区并非一蹴而就。一些地方为提高拟撤县(市)设区政府的积极性和配合度,往往通过设置“过渡期”的方式,继续给予新设立的市辖区相对独立的规划、土地、财政等重要权力,导致原有的市县关系并未随着撤县(市)设区的完成而发生实质性变化,新设区迟迟无法融入城市整体发展进程。因此,后撤县(市)设区时代市、区两级如何通过协商、博弈的方式逐步完成撤县(市)设区的既定目标,显然需要将观察的时间线拉长。

可见,与常规的科层任务治理过程不同,行政区划调整中的府际互动与博弈具有显著的特殊性。在这一过程中,各级政府间的层层发包关系也在不断发生变化,其中的府际博弈逻辑变迁则是理解撤县(市)设区过程中纵向间府际关系的关键切口。